2015年06月30日

「働く」を考えよう!

共通教育科目「女性の子育てとライフキャリア」は、大学のライフキャリアプログラム〈子ども未来プログラム〉のうちの1科目として位置づけられ、学生が将来の生き方を考えるための科目として開講しています。ここでは、さまざまな立場の方にお越しいただいて、多様な生き方を紹介していただき、受講生が自らのライフプランを考えるきっかけとします。

今年度第1回目は、《「働く」を考えよう!》というタイトルで、関西電力人材活性化室ダイバーシティ推進部長の森田文子先生にお越しいただきました。

まず初めに数人ずつのグループに分かれ、「働く」とはどういうことかを考えました。

「生活のため」「稼ぐこと」といった項目の他に、「責任」「達成感」「親孝行」「自己実現」「誰かのために」といった言葉が並びました。

その上で、働くことで生まれるお金が、教育や消防・救急・ゴミ収集などにも使われ、社会を支えていること、生涯正社員で働き続けた場合には20代後半で退職して専業主婦になった場合と比べて、生涯賃金が10倍であること、働いて自立することは人生の選択肢を増やし、リスクに対応できるようになること、などについて考える機会を得ました。

「働く」ことは、自分のためでもあり、社会のためでもあるという、基本的なことを学びました。また、仕事に自己実現を求めるのは難しいと考えられがちですが、働くことで生まれるお金が社会に還元され、教育や福祉にも使われることから、働くだけで十分社会貢献になることも認識できました。

講師としてお越しいただいた森田先生は、大学卒業後、経営コンサルティング会社で数年働いたあと、米国でMBAを取得。帰国後、P&Gで、ブランドマネジメント・マーケティングに携わり、その後現在の仕事をされており、学生からは転職することの意義や難しさについての質問も出ました。学生たちにとって、自分の将来を考えるたいへんよい機会になったようです。

報告:岩崎 れい

今年度第1回目は、《「働く」を考えよう!》というタイトルで、関西電力人材活性化室ダイバーシティ推進部長の森田文子先生にお越しいただきました。

まず初めに数人ずつのグループに分かれ、「働く」とはどういうことかを考えました。

「生活のため」「稼ぐこと」といった項目の他に、「責任」「達成感」「親孝行」「自己実現」「誰かのために」といった言葉が並びました。

その上で、働くことで生まれるお金が、教育や消防・救急・ゴミ収集などにも使われ、社会を支えていること、生涯正社員で働き続けた場合には20代後半で退職して専業主婦になった場合と比べて、生涯賃金が10倍であること、働いて自立することは人生の選択肢を増やし、リスクに対応できるようになること、などについて考える機会を得ました。

「働く」ことは、自分のためでもあり、社会のためでもあるという、基本的なことを学びました。また、仕事に自己実現を求めるのは難しいと考えられがちですが、働くことで生まれるお金が社会に還元され、教育や福祉にも使われることから、働くだけで十分社会貢献になることも認識できました。

講師としてお越しいただいた森田先生は、大学卒業後、経営コンサルティング会社で数年働いたあと、米国でMBAを取得。帰国後、P&Gで、ブランドマネジメント・マーケティングに携わり、その後現在の仕事をされており、学生からは転職することの意義や難しさについての質問も出ました。学生たちにとって、自分の将来を考えるたいへんよい機会になったようです。

報告:岩崎 れい

2015年06月29日

水無月をいただきました

6月も下旬になりましたので、

ゼミで水無月(みなづき)をいただきました。

特に留学生の皆さんに、

京都の年中行事を知る機会に、

してもらおうおうと思ったからです。

大学の近くの和菓子屋さんで、

仕入れてきました。

水無月は、旧暦6月の呼び方です。

1年の半分を過ぎた、6月30日に、

いただくことから、その名で呼ばれています。

水無月の台となるのは、

氷に見立てたういろう、

のせられているのは小豆です。

(写真の水無月は、上が黒糖、

下が、白のういろうです。)

京都では、6月30日に、

夏越の祓(なごしのはらえ)、という行事が行われます。

1年の半分を過ぎたところで、

厄を祓い、残り半年を元気に過ごそうと、

願うものです。

水無月は、夏越の祓でいただく、

お菓子なのです。

旧暦では、1、2、3月が春、

4.5、6月が夏ですので、

6月が夏を越えることになるのです。

また、旧暦(陰暦)は、

今の新暦(太陽暦)に当てはめると、

一ヶ月ほど後ろにずれます。

旧暦6月は、新暦の7月か8月くらいになります。

(今年の旧暦6月の終わり29日は、

新暦の8月13日にあたるようです。)

7月の終わりから8月の半ばくらいならば、

夏を越えたと言えそうでしょうか。

(今は、9月になっても暑いので、

やはり、夏を越えた感じはしませんね。)

夏越の祓というと、

茅の輪くぐり、が有名です。

魔を祓うとされる、茅(ちがや)で作った、

人間の背丈より大きい輪をくぐります。

夏越の祓する人は、千歳(ちとせ)の命、

延ぶというなり、

と和歌を唱えながら、8の字にまわります。

大学の近くでは、上賀茂神社、

上御霊神社、

少し足を伸ばして、

吉田神社の行事も有名で、

大勢参加します。

今年、私は、一日授業ですので、

出かけられませんが、

学生の皆さんは、合間に出かけては、

いかがでしょう。

上賀茂が午前、上御霊が昼過ぎ、

吉田神社が、夕方ですので、

行こうと思えば、すべて行くこともできます。

もっとも、それで疲れてしまっては、

夏越の祓にならないかもしれませんが。

(写真は2013年にお参りした、

上御霊神社の夏越の祓の様子です。

2014年 2012年)

報告:長沼光彦

ゼミで水無月(みなづき)をいただきました。

特に留学生の皆さんに、

京都の年中行事を知る機会に、

してもらおうおうと思ったからです。

大学の近くの和菓子屋さんで、

仕入れてきました。

水無月は、旧暦6月の呼び方です。

1年の半分を過ぎた、6月30日に、

いただくことから、その名で呼ばれています。

水無月の台となるのは、

氷に見立てたういろう、

のせられているのは小豆です。

(写真の水無月は、上が黒糖、

下が、白のういろうです。)

京都では、6月30日に、

夏越の祓(なごしのはらえ)、という行事が行われます。

1年の半分を過ぎたところで、

厄を祓い、残り半年を元気に過ごそうと、

願うものです。

水無月は、夏越の祓でいただく、

お菓子なのです。

旧暦では、1、2、3月が春、

4.5、6月が夏ですので、

6月が夏を越えることになるのです。

また、旧暦(陰暦)は、

今の新暦(太陽暦)に当てはめると、

一ヶ月ほど後ろにずれます。

旧暦6月は、新暦の7月か8月くらいになります。

(今年の旧暦6月の終わり29日は、

新暦の8月13日にあたるようです。)

7月の終わりから8月の半ばくらいならば、

夏を越えたと言えそうでしょうか。

(今は、9月になっても暑いので、

やはり、夏を越えた感じはしませんね。)

夏越の祓というと、

茅の輪くぐり、が有名です。

魔を祓うとされる、茅(ちがや)で作った、

人間の背丈より大きい輪をくぐります。

夏越の祓する人は、千歳(ちとせ)の命、

延ぶというなり、

と和歌を唱えながら、8の字にまわります。

大学の近くでは、上賀茂神社、

上御霊神社、

少し足を伸ばして、

吉田神社の行事も有名で、

大勢参加します。

今年、私は、一日授業ですので、

出かけられませんが、

学生の皆さんは、合間に出かけては、

いかがでしょう。

上賀茂が午前、上御霊が昼過ぎ、

吉田神社が、夕方ですので、

行こうと思えば、すべて行くこともできます。

もっとも、それで疲れてしまっては、

夏越の祓にならないかもしれませんが。

(写真は2013年にお参りした、

上御霊神社の夏越の祓の様子です。

2014年 2012年)

報告:長沼光彦

2015年06月28日

あなたの調べたいものはどこにありますか?

こんにちは、「情報科学概論A」を担当している中村です。

第10回目の講義まではコンピュータ内部の数値、データ表現、圧縮や誤り検出・訂正と

コンピュータのデータ表現に重点を置いた内容を取り扱っていたのですが、

6月26日の講義からはコンピュータがどのように動いてるか(アルゴリズム)にシフト。

今回は「コンピュータでの問題解決 - データの探索アルゴリズム」と

コンピュータがどのようにデータを探索しているかについてを、

コンピュータサイエンス アンプラグド(以下、CSアンプラグド)で体験してもらいました。

CSアンプラグドというのはコンピュータを使わずに情報科学を教えるための学習法で、

カードなどを用いたゲームやグループ活動を通して、

コンピュータの基本的なしくみを楽しく学ぶことができるものとなっています。

・コンピュータサイエンス アンプラグド(日本語版)

- http://csunplugged.jp/

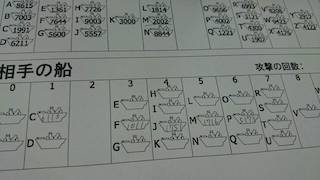

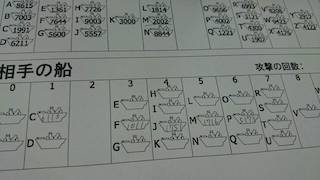

今日の講義では探索アルゴリズムに対応するCSアンプラグド「戦艦」を使いました。

( http://csunplugged.jp/index.php?戦艦 )

この教材では2人組になりそれぞれ別のシートを配布します。

それぞれのシートには26隻の戦艦と戦艦の中には数字が書かれており、

その中から好きな数字を1つ選んでもらいます。

そして相手の選んだ数字が「A~Zの戦艦」のどれに書かれているのかを予想し、

攻撃する方は「〇〇(アルファベット)の戦艦に攻撃!」と言い

攻撃された方は攻撃された戦艦の数字と当たりかハズレを相手に教えます。

それを交互に繰り返し少ない回数で当てた方が勝ちとなるゲーム仕立てになっています。

CSアンプラグドでは「線形探索」「二分探索」「ハッシュ法」の探索アルゴリズムを学べます。

●線形探索

データの先頭から順番に調べて行く手法。

データを並べ替えておくなどの準備は必要がないが、

最悪のケースの場合(調べるデータ含まれていない or 最後にある)だと

データ全てを探索することになるなど比較回数が多くなる。

例)データ1万個の場合

最短の場合:比較回数 1回

最悪の場合:比較回数 10,000回

●二分探索

データをあらかじめ昇順や降順で並べ替えておく必要があるが、

目的のデータを比較的高速に検索することができる。

例)データ1万個の場合

最短の場合:比較回数 1回

最悪の場合:比較回数 14回

●ハッシュ法

データを格納場所に対応する値を割り当てて、その値をキーにしてデータを探索する。

同じキーにデータ割り当ての数が多くなると効率が落ちる。

言葉だけだと難しく感じると思うのですがCSアンプラグド(日本語版)のWebサイトに

ワークシートや実習のやり方が公開されていますので一度試してもらうのがいいかと思います。

( http://csunplugged.jp/index.php?戦艦 )

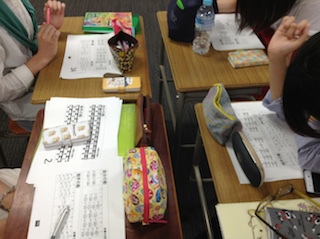

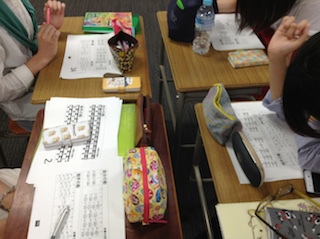

■講義中の風景

机の間を少し離してもらい相手のシートを見えないように。

シートの前に筆箱などを立てておき見えないようにガードして真剣勝負!

今回の講義を受講した学生のフィードバックシートには「楽しみながら学べた」というような肯定的な感想ばかりでした。

探索アルゴリズムが普段どのような場所に使われているのかを疑問にもってもらえたり、

「このアルゴリズムはここに使っている?」と鋭い視点を書いている学生もいました。

次回、7/3の講義は「コンピュータでの問題解決 - データの整列アルゴリズム」と

探索アルゴリズムと並んで重要なテーマを扱う予定をしております。

報告:中村亮太

第10回目の講義まではコンピュータ内部の数値、データ表現、圧縮や誤り検出・訂正と

コンピュータのデータ表現に重点を置いた内容を取り扱っていたのですが、

6月26日の講義からはコンピュータがどのように動いてるか(アルゴリズム)にシフト。

今回は「コンピュータでの問題解決 - データの探索アルゴリズム」と

コンピュータがどのようにデータを探索しているかについてを、

コンピュータサイエンス アンプラグド(以下、CSアンプラグド)で体験してもらいました。

CSアンプラグドというのはコンピュータを使わずに情報科学を教えるための学習法で、

カードなどを用いたゲームやグループ活動を通して、

コンピュータの基本的なしくみを楽しく学ぶことができるものとなっています。

・コンピュータサイエンス アンプラグド(日本語版)

- http://csunplugged.jp/

今日の講義では探索アルゴリズムに対応するCSアンプラグド「戦艦」を使いました。

( http://csunplugged.jp/index.php?戦艦 )

この教材では2人組になりそれぞれ別のシートを配布します。

それぞれのシートには26隻の戦艦と戦艦の中には数字が書かれており、

その中から好きな数字を1つ選んでもらいます。

そして相手の選んだ数字が「A~Zの戦艦」のどれに書かれているのかを予想し、

攻撃する方は「〇〇(アルファベット)の戦艦に攻撃!」と言い

攻撃された方は攻撃された戦艦の数字と当たりかハズレを相手に教えます。

それを交互に繰り返し少ない回数で当てた方が勝ちとなるゲーム仕立てになっています。

CSアンプラグドでは「線形探索」「二分探索」「ハッシュ法」の探索アルゴリズムを学べます。

●線形探索

データの先頭から順番に調べて行く手法。

データを並べ替えておくなどの準備は必要がないが、

最悪のケースの場合(調べるデータ含まれていない or 最後にある)だと

データ全てを探索することになるなど比較回数が多くなる。

例)データ1万個の場合

最短の場合:比較回数 1回

最悪の場合:比較回数 10,000回

●二分探索

データをあらかじめ昇順や降順で並べ替えておく必要があるが、

目的のデータを比較的高速に検索することができる。

例)データ1万個の場合

最短の場合:比較回数 1回

最悪の場合:比較回数 14回

●ハッシュ法

データを格納場所に対応する値を割り当てて、その値をキーにしてデータを探索する。

同じキーにデータ割り当ての数が多くなると効率が落ちる。

言葉だけだと難しく感じると思うのですがCSアンプラグド(日本語版)のWebサイトに

ワークシートや実習のやり方が公開されていますので一度試してもらうのがいいかと思います。

( http://csunplugged.jp/index.php?戦艦 )

■講義中の風景

机の間を少し離してもらい相手のシートを見えないように。

シートの前に筆箱などを立てておき見えないようにガードして真剣勝負!

今回の講義を受講した学生のフィードバックシートには「楽しみながら学べた」というような肯定的な感想ばかりでした。

探索アルゴリズムが普段どのような場所に使われているのかを疑問にもってもらえたり、

「このアルゴリズムはここに使っている?」と鋭い視点を書いている学生もいました。

・コンピュータの動きがどのように行われているかを楽しみながら理解することができました。また、辞書が使いやすい理由についても知ることができました。

・2人1組でゲーム形式でパソコンの問題解決をする方法を学べておもしろかったです。

・二分探索、ハッシュ法は普段ではどんなものに使われているのか疑問を持ちました。

・ハッシュ法はSNSでもタグ付けが流行っていて、すぐに検索したものにアクセスできるので便利だと思います。

次回、7/3の講義は「コンピュータでの問題解決 - データの整列アルゴリズム」と

探索アルゴリズムと並んで重要なテーマを扱う予定をしております。

報告:中村亮太

2015年06月27日

2014年度のマリアン・スカラシップ奨学金に採用されました

2014年11月に本学の4回生を対象とした「マリアン・スカラシップ」奨学金に採用されました。「マリアン・スカラシップ」とは、京都ノートルダム女子大学の同窓会が毎年募集している独自の奨学金です。本学で学業に励み、修学が困難な学生であること、且つ卒業後は同窓会の活動に積極的に参加できることが応募の条件です。採用されると、年間の学費半額以内相当が給付され、後期の学費分として充てられます。

私は学部生としての在学中、図書館司書課程を中心に履修するほか、博物館学芸員課程、情報処理士の資格課程なども並行して学びました。ゼミでは、「子どもの文化」について学べる岩崎先生のゼミに所属し、“発達障害のある子どもへの読書支援”をテーマに卒業論文を執筆しました。2回生までは郵便局で週4日のアルバイトと学業を両立していましたが、3回生からは郵便局を退職し、様々なボランティア(無償/有償)にシフトさせ、より一層学びを深めたことが、「マリアン・スカラシップ」の採用面接で大きなアピールに繋がったのではないかと考えています。

その内容として、以下のようなことに3回生・4回生の時は励んできました。

[本学]

・小児医療ボランティア養成基礎講座・実践講座を修了(第1期生)

→2013年度の学長奨励賞として団体表彰

・「小児医療ボランティアサークル」への参加

・ノートテイカー(有償ボランティア)への参加

・「ライブラリー・メイト」結成

→2014年度の学長奨励賞として団体表彰

[学外]

・児童館への障害児介助(有償ボランティア)を週2~3回

・一般家庭への療育家庭教師を週2回

・髙津古文化会館への博物館実習

・2014年度国立国会図書館(国際子ども図書館/東京上野)への実習参加

経済的には余裕があまり無かったからこそ、時間や出会いの機会を大切に、これまで活動に励んできました。現在は卒業研究で学んだことをもとに、本学の大学院にて“読みやすい図書(LLブック)を普及するために必要な施策”について研究に励んでいます。

学部生としての在学時から、人間文化学科の先生方にはいつもお世話になり、特に岩崎先生には養成講座や実習への参加、ボランティアへの応募やグループ結成、奨学金への推薦に至るまで様々なことを幅広く影からサポートしていただきました。また他学科の先生や、職員の方々からも「山田さん」と気軽に呼んでいただき、いつもお気遣いいただきました。この場をお借りして、お世話になった方々に心よりお礼申し上げます。

最後になりましたが、長いようで実は短い4年間。皆さんもぜひ、学業を両立させつつ様々なことへチャレンジし、学生生活を充実させてくださいね!!

※写真は、奨学金の採用にあたり非常にお世話になった学生課梅村倫子課長との一枚

人間文化研究科人間文化専攻1年 山田友香

私は学部生としての在学中、図書館司書課程を中心に履修するほか、博物館学芸員課程、情報処理士の資格課程なども並行して学びました。ゼミでは、「子どもの文化」について学べる岩崎先生のゼミに所属し、“発達障害のある子どもへの読書支援”をテーマに卒業論文を執筆しました。2回生までは郵便局で週4日のアルバイトと学業を両立していましたが、3回生からは郵便局を退職し、様々なボランティア(無償/有償)にシフトさせ、より一層学びを深めたことが、「マリアン・スカラシップ」の採用面接で大きなアピールに繋がったのではないかと考えています。

その内容として、以下のようなことに3回生・4回生の時は励んできました。

[本学]

・小児医療ボランティア養成基礎講座・実践講座を修了(第1期生)

→2013年度の学長奨励賞として団体表彰

・「小児医療ボランティアサークル」への参加

・ノートテイカー(有償ボランティア)への参加

・「ライブラリー・メイト」結成

→2014年度の学長奨励賞として団体表彰

[学外]

・児童館への障害児介助(有償ボランティア)を週2~3回

・一般家庭への療育家庭教師を週2回

・髙津古文化会館への博物館実習

・2014年度国立国会図書館(国際子ども図書館/東京上野)への実習参加

経済的には余裕があまり無かったからこそ、時間や出会いの機会を大切に、これまで活動に励んできました。現在は卒業研究で学んだことをもとに、本学の大学院にて“読みやすい図書(LLブック)を普及するために必要な施策”について研究に励んでいます。

学部生としての在学時から、人間文化学科の先生方にはいつもお世話になり、特に岩崎先生には養成講座や実習への参加、ボランティアへの応募やグループ結成、奨学金への推薦に至るまで様々なことを幅広く影からサポートしていただきました。また他学科の先生や、職員の方々からも「山田さん」と気軽に呼んでいただき、いつもお気遣いいただきました。この場をお借りして、お世話になった方々に心よりお礼申し上げます。

最後になりましたが、長いようで実は短い4年間。皆さんもぜひ、学業を両立させつつ様々なことへチャレンジし、学生生活を充実させてくださいね!!

※写真は、奨学金の採用にあたり非常にお世話になった学生課梅村倫子課長との一枚

人間文化研究科人間文化専攻1年 山田友香

2015年06月26日

いよいよ冊子制作がスタート!

みなさま、はじめまして!

「グラフィックデザインと冊子制作」を担当している三澤水希です。

この授業の最終目標は、授業名そのまま!

冊子を制作することです。

しかしながら、全15回中7回目までは、

冊子制作はしておりませんでした。

では一体何を行っていたかと言いますと、

グラフィックデザインを行う上で重要となる

「文字」と「余白」を意識してもらう為の

小課題を繰り返しておりました。

※左:「名刺」課題 右:「見開き」課題

上記のようないくつかの小課題を通して

グラフィックデザインの基本的な考え方や

レイアウトソフトInDesignの使い方を習得したところで、

いよいよ最終課題の「冊子制作」に突入するわけです。

冊子制作のテーマは「私がいま気になる人・もの」。

企画から取材・撮影・編集・印刷・製本までの

すべての工程をひとりで行います。

6/11(木)の授業では、ラフを描きました。

ラフとは、完成誌面を簡単に描いたいわば設計図のようなもの。

小さいサイズで描いてもいいのですが、

掲載要素が実際にそのスペース内に収まるかを体感する為にも

はじめのうちは完成品と同サイズの紙に描くのがオススメです。

※ラフチェック中

ラフチェックでOKが出れば、

いよいよInDesign上で誌面を作っていきます。

完成冊子の講評会まであと約1ヶ月!

ラフの段階ではいい誌面があがってきているのでここからが勝負。

最後の最後まで集中し、完成度の高いものを作り上げていきましょう。

報告:三澤水希

「グラフィックデザインと冊子制作」を担当している三澤水希です。

この授業の最終目標は、授業名そのまま!

冊子を制作することです。

しかしながら、全15回中7回目までは、

冊子制作はしておりませんでした。

では一体何を行っていたかと言いますと、

グラフィックデザインを行う上で重要となる

「文字」と「余白」を意識してもらう為の

小課題を繰り返しておりました。

※左:「名刺」課題 右:「見開き」課題

上記のようないくつかの小課題を通して

グラフィックデザインの基本的な考え方や

レイアウトソフトInDesignの使い方を習得したところで、

いよいよ最終課題の「冊子制作」に突入するわけです。

冊子制作のテーマは「私がいま気になる人・もの」。

企画から取材・撮影・編集・印刷・製本までの

すべての工程をひとりで行います。

6/11(木)の授業では、ラフを描きました。

ラフとは、完成誌面を簡単に描いたいわば設計図のようなもの。

小さいサイズで描いてもいいのですが、

掲載要素が実際にそのスペース内に収まるかを体感する為にも

はじめのうちは完成品と同サイズの紙に描くのがオススメです。

※ラフチェック中

ラフチェックでOKが出れば、

いよいよInDesign上で誌面を作っていきます。

完成冊子の講評会まであと約1ヶ月!

ラフの段階ではいい誌面があがってきているのでここからが勝負。

最後の最後まで集中し、完成度の高いものを作り上げていきましょう。

報告:三澤水希

2015年06月25日

インターネット番組制作に取り組んでいます

本日のブログでは、2年次の授業で取り組んでいる授業の1つ

「インターネット番組制作」をご紹介します。

現在、情報基盤社会と言われるようになってきていますが、

社会が求める能力が変化してきています。

これまで以上に、

思考力、コミュニケーション力、問題解決力、情報リテラシー、

社会的責任などの力が求められてきています。

それに伴い、社会で真に役立つ力を育成できないかと取り組んでいる1つが、

この「インターネット番組制作」の授業です。

企画からコンテンツの完成、さらにインターネットにアップロードするところまでを、

自分たちでチャレンジするというもの。

様々な知識はもちろんですが、行動も伴わなければならないため、

3名の教員が担当し応援しています。

チームのメンバーで力を合わせ、企画を考え、情報を収集し、

取材に編集に、音声の録音、情報リテラシー、時間管理・・・・。

作業は様々にあり、自分たちで考えて行動していく必要があります。

そして、その過程には、多くの困難が伴います。

取材先に、失礼のないように依頼文書を書いたり、

せっかくのいい企画を考えても思うように取材ができなかったり、

企画はよくても、思っていた以上に多くの時間を要したり、

よりいいものを!と思えば思うほど、

メンバー間で意見があわなかったり・・・・・・。

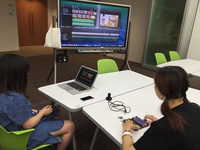

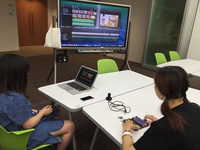

写真は、その番組の収録や編集などに取り組んでいるところ。

間もなく全体でのコンテンツ検討会に入るため、皆、作業に真剣です。

よりよいものになるよう知恵を出し合い、臨機応変に対応し、

コンテンツの完成に向けて取り組んでいます。

制作に伴う一つひとつの技術を知り

情報発信し、

他者と協同で一つのものを作り上げる・・・・・・。

限られた時間の中で、試行錯誤しながら様々に取り組むことで

「これからの社会」に対応できる力の向上につながっていると信じています。

コンテンツが完成した頃に、またご報告していく予定です。

報告:平野美保

「インターネット番組制作」をご紹介します。

現在、情報基盤社会と言われるようになってきていますが、

社会が求める能力が変化してきています。

これまで以上に、

思考力、コミュニケーション力、問題解決力、情報リテラシー、

社会的責任などの力が求められてきています。

それに伴い、社会で真に役立つ力を育成できないかと取り組んでいる1つが、

この「インターネット番組制作」の授業です。

企画からコンテンツの完成、さらにインターネットにアップロードするところまでを、

自分たちでチャレンジするというもの。

様々な知識はもちろんですが、行動も伴わなければならないため、

3名の教員が担当し応援しています。

チームのメンバーで力を合わせ、企画を考え、情報を収集し、

取材に編集に、音声の録音、情報リテラシー、時間管理・・・・。

作業は様々にあり、自分たちで考えて行動していく必要があります。

そして、その過程には、多くの困難が伴います。

取材先に、失礼のないように依頼文書を書いたり、

せっかくのいい企画を考えても思うように取材ができなかったり、

企画はよくても、思っていた以上に多くの時間を要したり、

よりいいものを!と思えば思うほど、

メンバー間で意見があわなかったり・・・・・・。

写真は、その番組の収録や編集などに取り組んでいるところ。

間もなく全体でのコンテンツ検討会に入るため、皆、作業に真剣です。

よりよいものになるよう知恵を出し合い、臨機応変に対応し、

コンテンツの完成に向けて取り組んでいます。

制作に伴う一つひとつの技術を知り

情報発信し、

他者と協同で一つのものを作り上げる・・・・・・。

限られた時間の中で、試行錯誤しながら様々に取り組むことで

「これからの社会」に対応できる力の向上につながっていると信じています。

コンテンツが完成した頃に、またご報告していく予定です。

報告:平野美保

2015年06月24日

ブログのPR用の名刺をつくってみました

この学科ブログPR用のかわいい名刺ができて、学生に大人気です。

この名刺の一つ目の特徴は、 QRコードが印刷されているので

スマホのQRリーダーで読み込ませれば、

すぐにこのブログが表示できること。

二つ目の特徴は、長沼先生が自ら描かれるパンダのイラストが

入っていること。

この名刺のイラストパターンは、4種類あります。

ブログへのアクセスをお誘いするもの、

話しことば教育、京都フィールドワーク、本が好き、

と人間文化の学びを紹介するものになっています。

先日のオープンキャンパスで、

ご来校いただいた方に、

お持ちいただきました。

実はこのパンダのイラストは、LilyPad研究会のマスコットキャラクターにも

採用されていて、これまでに10種類の絵柄を描いていただきました。

以下のLilyPad研究会のページに展示されていますので、

ファンの方は見て下さいね。

リリパンダのイラストギャラリーへ

報告:吉田智子

この名刺の一つ目の特徴は、 QRコードが印刷されているので

スマホのQRリーダーで読み込ませれば、

すぐにこのブログが表示できること。

二つ目の特徴は、長沼先生が自ら描かれるパンダのイラストが

入っていること。

この名刺のイラストパターンは、4種類あります。

ブログへのアクセスをお誘いするもの、

話しことば教育、京都フィールドワーク、本が好き、

と人間文化の学びを紹介するものになっています。

先日のオープンキャンパスで、

ご来校いただいた方に、

お持ちいただきました。

実はこのパンダのイラストは、LilyPad研究会のマスコットキャラクターにも

採用されていて、これまでに10種類の絵柄を描いていただきました。

以下のLilyPad研究会のページに展示されていますので、

ファンの方は見て下さいね。

リリパンダのイラストギャラリーへ

報告:吉田智子

2015年06月23日

ストーリーをつくる 日本語コミュニケーションⅠ

社会人には、論理的な説明能力とともに、

ストーリーづくりの力も求められます。

(梅雨のおかげで、曇りか雨が続き、

なかなか明るい空が見えませんね。)

ここで言うストーリーは、

ある人間の成長のプロセスや、

事件の経過を、

時間の推移にしたがって、

説明するものです。

自己紹介や、新聞記事も、

ここで言うストーリーになります。

学生の皆さんにとっては、

特に、就職活動のときに、

自分をアピールする際、

ストーリーづくりが求められます。

ポイントは、2つ。

具体的なエピソードを入れること。

成長や進展など、時間の推移による変化を述べること。

私は部活動で副部長をしていました、

とアピールするだけでは、

面接官の興味をひくことはできません。

具体的にどんな活動をしたのか、

(エピソード)

その経験によって、どのように成長したか、

(変化)

これらを述べた方が良いでしょう。

今回の日本語コミュニケーションⅠは、

これをふまえ、ストーリーづくりに、

チャレンジしてみました。

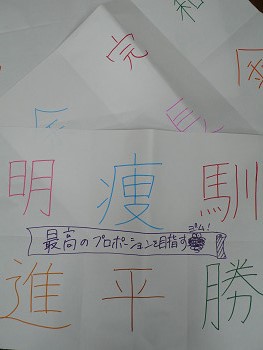

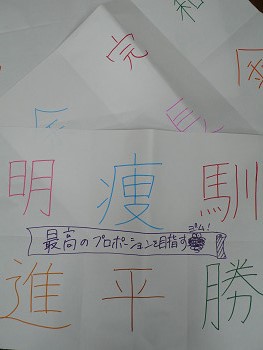

まずは、世の中、あるいは、

自分の現状を表す漢字一文字を書いてみます。

清水寺で年末に行っている催しもの、

「今年の漢字」のような形で取り組みます。

(この方法は、春先に、大学で体験したワークショップを、

参考にさせてもらいました。)

「楽」「進」などの漢字が見られる一方で、

「疲」「怠」などの漢字もちらほら。

ちょうど大学の前期も三分の二を過ぎたところで、

お疲れの皆さんもいらっしゃるようです。

せっかくだから、もう一文字書いてもらいます。

未来の世の中、自分を表す漢字。

しかも、明るい前向きな漢字に、

してもらいます。

どうせなら、楽しい話を、

想像した方がいいですよね。

漢字を二つ並べたところで、例えば、

「疲」→「転」をつなぐ、

ストーリーを考えてもらいます。

「最近ちょっと疲れていたけれども、

友人に誘ってもらって、

USJに遊びに行った。

いい気分転換になって、

また取り組もうという気持ちになった。」

というような形です。

これをグループの中で発表。

つづいて、グループのメンバーの漢字を、

一文字ずつ集めて、

紙に書いてもらいます。

グループの皆さんには、

新たに、会社、NPO、集団、サークルを、

立ち上げる設定で話し合ってもらいます。

そして、集めた漢字で、

そのグループの方針、理念、モットーを、

語ってもらいます。

こんどは、グループで、

ストーリーづくりをしてもらうわけです。

脈絡のない漢字が集まったので、

つなげるのは難しそうです。

いささか、無茶ぶりでしたが、

それぞれ面白いグループを、

立ち上げてくれました。

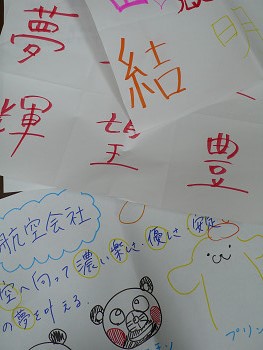

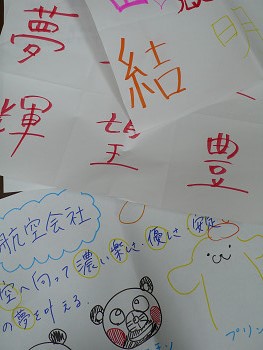

「充実したライフスタイルを提唱する、

キャリアウーマンの会」

「快適な旅と安全を提供する航空会社」

「究極のスタイルをつくる美容会社」

など、発想もいろいろ。

「なぜか儲かってしまうブラック企業」

といった、風刺、皮肉が入った、

グループもありました。

なかなかつなげるのに、

苦労したところもあったようですが、

それなりにストーリーができれば、

成功です。

少し大げさに言ってみますと、

今回チャレンジした皆さんは、

自分とは異なる価値観(人の選んだ漢字)に出会い、

ひとつのストーリー(グループの理念)にまとめる、

という作業をしたことになります。

集団作業では、協力なリーダーシップをもった人が、

ぐいぐいひっぱるというパターンもあります。

この場合、リーダーが元気なうちはいいのですが、

リーダーが方向を見失うと、全員迷うことになります。

その一方で、複数のリーダー、発想をもった人が、

互いに補い、協力しながら、

新しい価値観を生み出していくというモデルも、

提唱されています。

(複数リーダー、分担型リーダーシップ、

などのキーワードで論じられています。)

今日の経験が、そんなグループワークにつながってほしい、

と思っております。

(申し訳ありませんが、

今回はちょっと文章が多くなってしまいました。)

報告:長沼光彦

ストーリーづくりの力も求められます。

(梅雨のおかげで、曇りか雨が続き、

なかなか明るい空が見えませんね。)

ここで言うストーリーは、

ある人間の成長のプロセスや、

事件の経過を、

時間の推移にしたがって、

説明するものです。

自己紹介や、新聞記事も、

ここで言うストーリーになります。

学生の皆さんにとっては、

特に、就職活動のときに、

自分をアピールする際、

ストーリーづくりが求められます。

ポイントは、2つ。

具体的なエピソードを入れること。

成長や進展など、時間の推移による変化を述べること。

私は部活動で副部長をしていました、

とアピールするだけでは、

面接官の興味をひくことはできません。

具体的にどんな活動をしたのか、

(エピソード)

その経験によって、どのように成長したか、

(変化)

これらを述べた方が良いでしょう。

今回の日本語コミュニケーションⅠは、

これをふまえ、ストーリーづくりに、

チャレンジしてみました。

まずは、世の中、あるいは、

自分の現状を表す漢字一文字を書いてみます。

清水寺で年末に行っている催しもの、

「今年の漢字」のような形で取り組みます。

(この方法は、春先に、大学で体験したワークショップを、

参考にさせてもらいました。)

「楽」「進」などの漢字が見られる一方で、

「疲」「怠」などの漢字もちらほら。

ちょうど大学の前期も三分の二を過ぎたところで、

お疲れの皆さんもいらっしゃるようです。

せっかくだから、もう一文字書いてもらいます。

未来の世の中、自分を表す漢字。

しかも、明るい前向きな漢字に、

してもらいます。

どうせなら、楽しい話を、

想像した方がいいですよね。

漢字を二つ並べたところで、例えば、

「疲」→「転」をつなぐ、

ストーリーを考えてもらいます。

「最近ちょっと疲れていたけれども、

友人に誘ってもらって、

USJに遊びに行った。

いい気分転換になって、

また取り組もうという気持ちになった。」

というような形です。

これをグループの中で発表。

つづいて、グループのメンバーの漢字を、

一文字ずつ集めて、

紙に書いてもらいます。

グループの皆さんには、

新たに、会社、NPO、集団、サークルを、

立ち上げる設定で話し合ってもらいます。

そして、集めた漢字で、

そのグループの方針、理念、モットーを、

語ってもらいます。

こんどは、グループで、

ストーリーづくりをしてもらうわけです。

脈絡のない漢字が集まったので、

つなげるのは難しそうです。

いささか、無茶ぶりでしたが、

それぞれ面白いグループを、

立ち上げてくれました。

「充実したライフスタイルを提唱する、

キャリアウーマンの会」

「快適な旅と安全を提供する航空会社」

「究極のスタイルをつくる美容会社」

など、発想もいろいろ。

「なぜか儲かってしまうブラック企業」

といった、風刺、皮肉が入った、

グループもありました。

なかなかつなげるのに、

苦労したところもあったようですが、

それなりにストーリーができれば、

成功です。

少し大げさに言ってみますと、

今回チャレンジした皆さんは、

自分とは異なる価値観(人の選んだ漢字)に出会い、

ひとつのストーリー(グループの理念)にまとめる、

という作業をしたことになります。

集団作業では、協力なリーダーシップをもった人が、

ぐいぐいひっぱるというパターンもあります。

この場合、リーダーが元気なうちはいいのですが、

リーダーが方向を見失うと、全員迷うことになります。

その一方で、複数のリーダー、発想をもった人が、

互いに補い、協力しながら、

新しい価値観を生み出していくというモデルも、

提唱されています。

(複数リーダー、分担型リーダーシップ、

などのキーワードで論じられています。)

今日の経験が、そんなグループワークにつながってほしい、

と思っております。

(申し訳ありませんが、

今回はちょっと文章が多くなってしまいました。)

報告:長沼光彦

2015年06月22日

FM79.7 ラジオカフェ 放送日決定!

以前にも、本ブログでお伝えしましたが

http://notredameningen.kyo2.jp/e465043.html

人間文化学科の話しことばゼミ(3年次生「専門演習」)では、

企画から出演まで、自分たちでラジオ番組を制作しようと、

この6名で準備を進めています。

放送日と番組名が決まりましたので、ご報告します。

*************************

放送局:FM79.7 ラジオカフェ( http://radiocafe.jp/ )

放送日:平成27年7月11日(土)13:04~13:40

番組名:ノートルダム Station

第1部 ことばアンテナ

第2部 あなたの青春 Music Travel

*************************

京都でなら FM79.7

Listen Radio ( http://radiocafe.jp/how-to-listen-radio/ )でなら

世界中どこでも聞くことができます。

明るく前向きでおちゃめな6名のトーク。ぜひお楽しみください。

報告:平野美保

http://notredameningen.kyo2.jp/e465043.html

人間文化学科の話しことばゼミ(3年次生「専門演習」)では、

企画から出演まで、自分たちでラジオ番組を制作しようと、

この6名で準備を進めています。

放送日と番組名が決まりましたので、ご報告します。

*************************

放送局:FM79.7 ラジオカフェ( http://radiocafe.jp/ )

放送日:平成27年7月11日(土)13:04~13:40

番組名:ノートルダム Station

第1部 ことばアンテナ

第2部 あなたの青春 Music Travel

*************************

京都でなら FM79.7

Listen Radio ( http://radiocafe.jp/how-to-listen-radio/ )でなら

世界中どこでも聞くことができます。

明るく前向きでおちゃめな6名のトーク。ぜひお楽しみください。

報告:平野美保

2015年06月21日

「作ることで学ぶ」が目の前で実践されています

昨日は土曜日、そして今日は日曜日。大学の授業は(補習以外は)、

それほどありません。でも、この週末は連日、私のまわりでは

「もの作り ~アートとテクノロジーを融合したもの~」

が、京都の学生を中心としたメンバーによって繰り広げられています。

「テクノクラフトでコンピュータの原理を学ぼう!」をテーマに、

8月に実施されるオープンソースカンファレンスに展示するための

制作プロジェクトが、着々と進行しているからです。

この週末に、私が大学で撮った写真を中心に、以下に紹介させていただきます。

*完成に近づいてきた「littleBits+LEGOの車」の写真

音で反応して走り出す機能以外にも、停まっているいるときには、

ブレーキランプが点くようにしたそうです。

*この週末の「造花インタラクション」チームの制作中の写真

造花作りチーム

システム構築チーム

造花インタラクションチームの活動は、現在進行中です。(結局、18:30から片付けを開始して、今日の作業を終了しました。)

『作ることで学ぶ ~Maker を育てる新しい教育のメソッド~』

原題:"Invent to Learn - Making, Tinkering, and Engineering in the Classroom-"

阿部和弘 監修、オライリージャパン 2015年発行

の本の中には、ティンカリング(試行錯誤を重ねながら作り上げること)と

メイキング(ものづくり)が、いかに学ぶためのパワフルな方法であるか

が書かれています。

教師や親はそういう場を提供した後は、若いメンバーの試行錯誤を見せてもらうことを、

楽しむのがいいのでしょうね。

今日、紹介した写真のプロジェクトに関して、以前、

このブログで紹介したページは次のものです。

・「音に反応して動くかっこいい車」(2015/06/11)

http://notredameningen.kyo2.jp/d2015-06-11.html

・「造花インタラクション」(2015/06/07)

http://notredameningen.kyo2.jp/d2015-06-07.html

報告:吉田智子

それほどありません。でも、この週末は連日、私のまわりでは

「もの作り ~アートとテクノロジーを融合したもの~」

が、京都の学生を中心としたメンバーによって繰り広げられています。

「テクノクラフトでコンピュータの原理を学ぼう!」をテーマに、

8月に実施されるオープンソースカンファレンスに展示するための

制作プロジェクトが、着々と進行しているからです。

この週末に、私が大学で撮った写真を中心に、以下に紹介させていただきます。

*完成に近づいてきた「littleBits+LEGOの車」の写真

音で反応して走り出す機能以外にも、停まっているいるときには、

ブレーキランプが点くようにしたそうです。

*この週末の「造花インタラクション」チームの制作中の写真

造花作りチーム

システム構築チーム

造花インタラクションチームの活動は、現在進行中です。(結局、18:30から片付けを開始して、今日の作業を終了しました。)

『作ることで学ぶ ~Maker を育てる新しい教育のメソッド~』

原題:"Invent to Learn - Making, Tinkering, and Engineering in the Classroom-"

阿部和弘 監修、オライリージャパン 2015年発行

の本の中には、ティンカリング(試行錯誤を重ねながら作り上げること)と

メイキング(ものづくり)が、いかに学ぶためのパワフルな方法であるか

が書かれています。

教師や親はそういう場を提供した後は、若いメンバーの試行錯誤を見せてもらうことを、

楽しむのがいいのでしょうね。

今日、紹介した写真のプロジェクトに関して、以前、

このブログで紹介したページは次のものです。

・「音に反応して動くかっこいい車」(2015/06/11)

http://notredameningen.kyo2.jp/d2015-06-11.html

・「造花インタラクション」(2015/06/07)

http://notredameningen.kyo2.jp/d2015-06-07.html

報告:吉田智子

2015年06月20日

三条通りから新京極を覗く 京都ふらぬーる

以前ご紹介したように、

河原町通りを越えて、

三条通りを少し進み、

南側を覗くと、

新京極商店街があります。

(三条通り 京都ふらぬーる)

商店街を歩くと、

大きなシネコンプレックス(映画館)、

が見えてきます。

学生の皆さんも、

よく訪れるようで、

私を見かけたと、

後で言われます。

新京極通りは、

もとは寺町通りにある寺の境内でした。

縁日に屋台が賑わうような場所でしたが、

これをそのまま、商店や芝居小屋のならぶ、

繁華街としたのです。

お寺の境内に通りを作ってしまうのですから、

なかなか思い切ったことをしたものです。

(NHK『ブラタモリ』京都編で、紹介していました。)

この私がよく訪れる映画館も、

もともとは、劇場と映画館のあった場所です。

他にも、少し南に下がったところに、

最近まで新京極シネラリーベ、

という映画館もありました。

また、さらに大正期まで遡ると、

新京極は、映画館が並ぶ、繁華街でした。

(立命館大学アートリサーチセンター ホームページ

京都映像文化デジタルアーカイブ マキノ・プロジェクト に、

「大正期の新京極常設映画館」のページがあります。)

それらも、時代の変化とともに、

みんな無くなってしまいました。

残念ですね。

今はないものを、

資料に照らし合わせながら、

想像してみるのも、

京都散策の楽しみです。

報告:長沼光彦

河原町通りを越えて、

三条通りを少し進み、

南側を覗くと、

新京極商店街があります。

(三条通り 京都ふらぬーる)

商店街を歩くと、

大きなシネコンプレックス(映画館)、

が見えてきます。

学生の皆さんも、

よく訪れるようで、

私を見かけたと、

後で言われます。

新京極通りは、

もとは寺町通りにある寺の境内でした。

縁日に屋台が賑わうような場所でしたが、

これをそのまま、商店や芝居小屋のならぶ、

繁華街としたのです。

お寺の境内に通りを作ってしまうのですから、

なかなか思い切ったことをしたものです。

(NHK『ブラタモリ』京都編で、紹介していました。)

この私がよく訪れる映画館も、

もともとは、劇場と映画館のあった場所です。

他にも、少し南に下がったところに、

最近まで新京極シネラリーベ、

という映画館もありました。

また、さらに大正期まで遡ると、

新京極は、映画館が並ぶ、繁華街でした。

(立命館大学アートリサーチセンター ホームページ

京都映像文化デジタルアーカイブ マキノ・プロジェクト に、

「大正期の新京極常設映画館」のページがあります。)

それらも、時代の変化とともに、

みんな無くなってしまいました。

残念ですね。

今はないものを、

資料に照らし合わせながら、

想像してみるのも、

京都散策の楽しみです。

報告:長沼光彦

2015年06月19日

学外講師の方々から特別講義を受けました!

今日は、「情報科学応用」の授業と「ウェブデザインI」の授業の特別講師として、

IT会社(株式会社データ変換研究所)の社長の畑中豊司さんと、

片桐麻里子さん(本学の卒業生)をお呼びしました。

特別講師として畑中さんをお迎えするのは毎年の恒例になっており、今年で6度目です。

「情報科学応用」の授業では日本と世界の文字コードについて、

「ウェブデザインI」の授業ではブランディングとWEBページのデザインについて

お話しいただきました。

ブランディング(英: branding)とは、(以下、wikipediaより)

顧客の視点から発想し、ブランドに対する共感や信頼など

顧客にとっての価値を高めていく企業と組織のマーケティング戦略のひとつ。

ブランドとして認知されていないものをブランドへと育て上げる、

あるいはブランド構成要素を強化し活性・維持管理していくこと。 またその手法。

「WEBページをブランディングの視点で見てみる」というテーマでは、

いくつかのWEBページの紹介・解説がありました。

また、受講生が興味を持っているWEBページについても閲覧し、

解説がありました。

普段何気なく閲覧しているWEBページでも、あらためて気が付くことが

たくさんあります。

・閲覧者として、どういった層を想定しているか。

・もっとも発信したい情報は何か。

・WEBデザインのイメージが商品のイメージに合うものになっているか。 など。

また、最近のWEBページはスマホやタブレットからの閲覧を想定し、

見やすさだけでなく操作のしやすさも考慮されたデザインになっています。

PCで閲覧したときとスマホ・タブレットで閲覧したときでは

違うデザイン(それぞれの端末に合ったデザイン)で表示されるような

工夫も見受けられます。

学生は、「さまざまな観点からホームページを見ることができて、

面白かった」ようです。スマホで見ることを想定したデザインのページが

増えていることも、改めて気づくことができたようです。

WEBページ制作の仕事やマーケティング、広報の仕事に興味がある方は、

このような視点でWEBページを研究してみるのも面白いかも知れませんね。

報告:吉田智子

IT会社(株式会社データ変換研究所)の社長の畑中豊司さんと、

片桐麻里子さん(本学の卒業生)をお呼びしました。

特別講師として畑中さんをお迎えするのは毎年の恒例になっており、今年で6度目です。

「情報科学応用」の授業では日本と世界の文字コードについて、

「ウェブデザインI」の授業ではブランディングとWEBページのデザインについて

お話しいただきました。

ブランディング(英: branding)とは、(以下、wikipediaより)

顧客の視点から発想し、ブランドに対する共感や信頼など

顧客にとっての価値を高めていく企業と組織のマーケティング戦略のひとつ。

ブランドとして認知されていないものをブランドへと育て上げる、

あるいはブランド構成要素を強化し活性・維持管理していくこと。 またその手法。

「WEBページをブランディングの視点で見てみる」というテーマでは、

いくつかのWEBページの紹介・解説がありました。

また、受講生が興味を持っているWEBページについても閲覧し、

解説がありました。

普段何気なく閲覧しているWEBページでも、あらためて気が付くことが

たくさんあります。

・閲覧者として、どういった層を想定しているか。

・もっとも発信したい情報は何か。

・WEBデザインのイメージが商品のイメージに合うものになっているか。 など。

また、最近のWEBページはスマホやタブレットからの閲覧を想定し、

見やすさだけでなく操作のしやすさも考慮されたデザインになっています。

PCで閲覧したときとスマホ・タブレットで閲覧したときでは

違うデザイン(それぞれの端末に合ったデザイン)で表示されるような

工夫も見受けられます。

学生は、「さまざまな観点からホームページを見ることができて、

面白かった」ようです。スマホで見ることを想定したデザインのページが

増えていることも、改めて気づくことができたようです。

WEBページ制作の仕事やマーケティング、広報の仕事に興味がある方は、

このような視点でWEBページを研究してみるのも面白いかも知れませんね。

報告:吉田智子

2015年06月18日

専門演習(3回生ゼミ)で文献検索の指導を受けました

3回生からのゼミでは、卒業研究の準備を進めていきます。人間文化学科の卒業研究としては、卒業論文を書く以外に、卒業制作を選べるゼミもあります。

いずれの場合もどんな研究に必要なのは、そのテーマの文献を集めることでしょう。その本拠地となるのが、大学図書館です。

先日、私のゼミでは、図書館の司書の先生から、情報検索の指導と図書館内の案内を受けました。

一般の書籍や雑誌の検索の指導は、1年次の必修科目「情報演習I」の中で実習済みでしたので、

今回は、研究論文の検索の方法を中心に学びました。その後、図書館内の本の配置について、

実際に歩きながら指導を受けました。とてもわかりやすく、有意義な時間でした。

新しい図書館を十二分に利用して、実りある研究ができますように。

報告:吉田智子

いずれの場合もどんな研究に必要なのは、そのテーマの文献を集めることでしょう。その本拠地となるのが、大学図書館です。

先日、私のゼミでは、図書館の司書の先生から、情報検索の指導と図書館内の案内を受けました。

一般の書籍や雑誌の検索の指導は、1年次の必修科目「情報演習I」の中で実習済みでしたので、

今回は、研究論文の検索の方法を中心に学びました。その後、図書館内の本の配置について、

実際に歩きながら指導を受けました。とてもわかりやすく、有意義な時間でした。

新しい図書館を十二分に利用して、実りある研究ができますように。

報告:吉田智子

2015年06月17日

本学で学会を開催しました

5月30日に、2015年度日本図書館情報学会春季研究集会が本学で開催されました。

新しいユージニア館の3階が会場となり、参加した他大学の先生方から、「ずいぶん充実した施設ですね。」「以前のレトロな雰囲気の校舎も好きだったけど、新しい建物もセンスがありますね。」といった感想をいただきました。当日は、本学の図書館見学だけではなく、隣接しているノートルダム学院小学校にもご協力いただいて小学校図書館の見学も実施できました。学校図書館見学の機会は少ないので、好評でした。

ライブラリー・メイトに所属する学生・院生や司書課程で熱心に勉強している学生など9名がスタッフとして手伝ってくれました。スタッフとなった学生はいずれもしっかりと気配りしながら、熱心に働いてくれ、ミスひとつなく一日を終えることができました。

また、学会発表が聞けるので会場内で仕事をする機材・マイク係はお得だと言って、聞きたい発表の含まれている部会の仕事を積極的に選んだり、文献だけで知っていた憧れの先生にお会いして、そのために用意しておいた手作りの名刺をお渡ししたり、と自分自身の勉強のためにも役立ててくれたようです。

新しいユージニア館の3階が会場となり、参加した他大学の先生方から、「ずいぶん充実した施設ですね。」「以前のレトロな雰囲気の校舎も好きだったけど、新しい建物もセンスがありますね。」といった感想をいただきました。当日は、本学の図書館見学だけではなく、隣接しているノートルダム学院小学校にもご協力いただいて小学校図書館の見学も実施できました。学校図書館見学の機会は少ないので、好評でした。

ライブラリー・メイトに所属する学生・院生や司書課程で熱心に勉強している学生など9名がスタッフとして手伝ってくれました。スタッフとなった学生はいずれもしっかりと気配りしながら、熱心に働いてくれ、ミスひとつなく一日を終えることができました。

また、学会発表が聞けるので会場内で仕事をする機材・マイク係はお得だと言って、聞きたい発表の含まれている部会の仕事を積極的に選んだり、文献だけで知っていた憧れの先生にお会いして、そのために用意しておいた手作りの名刺をお渡ししたり、と自分自身の勉強のためにも役立ててくれたようです。

2015年06月16日

オープンキャンパスに来ていただきありがとうございます。

6月14日は、オープンキャンパスを開催しました。

ご来校いただき、ありがとうございます。

午前中は全体説明の後、

模擬授業を行いました。

人間文化学科の授業は、堀教授による、

「日本の年中行事の魅力を探る

~その種類と特徴について~」です。

堀教授は、人間文化学科の授業

「日本年中行事論」を担当しており、

今回も、パワーポイントで、

豊富な写真資料を紹介しながら、

話を進めていきます。

午後は、図書館の、

ラーニングコモンズに設けたコーナーで、

鷲見教授が、

アラビア語の入門体験を行いました。

鷲見教授は、大学のアラビア語の授業も担当しています。

今回は、参加していただいた方に,

発音、筆記の基本から始まり、

ご自身のお名前を書いていただくところまで、

していただきました。

ラーニングコモンズは、

普段も授業を行うこともあり、

学生の皆さんが自主的な勉強会を

開くこともあるスペースです。

(ラーニングコモンズで文献検索講習)

私も、図書館内、グループワークスペースで、

図書館で京都フィールドワークをする、

というワークショップを行いました。

これも普段の授業の一部をご紹介したものです。

模擬授業に参加していただき、

ご相談に来ていただいた方には、

人間文化学科の学びを、

具体的にイメージしていただけたのではないか、

と思います。

オープンキャンパスは、また7月、8月と、

開催されます。

ぜひお出でください。

報告:長沼光彦

ご来校いただき、ありがとうございます。

午前中は全体説明の後、

模擬授業を行いました。

人間文化学科の授業は、堀教授による、

「日本の年中行事の魅力を探る

~その種類と特徴について~」です。

堀教授は、人間文化学科の授業

「日本年中行事論」を担当しており、

今回も、パワーポイントで、

豊富な写真資料を紹介しながら、

話を進めていきます。

午後は、図書館の、

ラーニングコモンズに設けたコーナーで、

鷲見教授が、

アラビア語の入門体験を行いました。

鷲見教授は、大学のアラビア語の授業も担当しています。

今回は、参加していただいた方に,

発音、筆記の基本から始まり、

ご自身のお名前を書いていただくところまで、

していただきました。

ラーニングコモンズは、

普段も授業を行うこともあり、

学生の皆さんが自主的な勉強会を

開くこともあるスペースです。

(ラーニングコモンズで文献検索講習)

私も、図書館内、グループワークスペースで、

図書館で京都フィールドワークをする、

というワークショップを行いました。

これも普段の授業の一部をご紹介したものです。

模擬授業に参加していただき、

ご相談に来ていただいた方には、

人間文化学科の学びを、

具体的にイメージしていただけたのではないか、

と思います。

オープンキャンパスは、また7月、8月と、

開催されます。

ぜひお出でください。

報告:長沼光彦

2015年06月15日

フレッシュマンセミナー 第5コース:京都わびさびお散歩コース

京都ノートルダム女子大学では、4月17日(金)にフレッシュマンセミナーが開催されました。

人間文化学科の午後の部では、コースごとにテーマを決め、2年生以上の私たち上級者リーダーがコースの内容を決めて、フィールドワークを行いました。

私たち第5コースのテーマは「のんびり京都をお散歩」です。

最初に行ったのは法然院です。

庭園がとてもきれいで、特に白砂壇が素晴らしかったです!

次に哲学の道を通って

弥勒院の幸せ地蔵尊に向かいました。

道中で恋みくじを発見!

みんなでひいてみました(♡˙︶˙♡)

おみくじ自体もと〜っても可愛かったです(*˘︶˘*).。.:*♡

最後に、銀閣寺に向かいました。

正式名称は慈照寺銀閣と言い、世界遺産にも登録されている有名な観光地です。

大学生になった今だからこそ、コース名にあるようにわびさびを感じ、

新たな魅力を発見できたのではないでしょうか…o(・∀・)o

そしてお楽しみのおやつタイム!!!

写真のシューアイス以外にも、ソフトクリームやはちみつドリンクやポテトなど

それぞれが思い思いに好きなおやつを食べてとっても幸せでした♡

新入生以上に楽しんでしまったリーダーたちでしたが、

皆さんの大学生生活がよいものとなることを祈っています(●´人`)

報告: フレッシュマンセミナー学生リーダー

人間文化学科の午後の部では、コースごとにテーマを決め、2年生以上の私たち上級者リーダーがコースの内容を決めて、フィールドワークを行いました。

私たち第5コースのテーマは「のんびり京都をお散歩」です。

最初に行ったのは法然院です。

庭園がとてもきれいで、特に白砂壇が素晴らしかったです!

次に哲学の道を通って

弥勒院の幸せ地蔵尊に向かいました。

道中で恋みくじを発見!

みんなでひいてみました(♡˙︶˙♡)

おみくじ自体もと〜っても可愛かったです(*˘︶˘*).。.:*♡

最後に、銀閣寺に向かいました。

正式名称は慈照寺銀閣と言い、世界遺産にも登録されている有名な観光地です。

大学生になった今だからこそ、コース名にあるようにわびさびを感じ、

新たな魅力を発見できたのではないでしょうか…o(・∀・)o

そしてお楽しみのおやつタイム!!!

写真のシューアイス以外にも、ソフトクリームやはちみつドリンクやポテトなど

それぞれが思い思いに好きなおやつを食べてとっても幸せでした♡

新入生以上に楽しんでしまったリーダーたちでしたが、

皆さんの大学生生活がよいものとなることを祈っています(●´人`)

報告: フレッシュマンセミナー学生リーダー

2015年06月14日

御霊祭

ご報告が遅れましたが、

葵祭路頭の儀(ろうとうのぎ)に出かけたジョイさんは、

5月18日月曜日に、

御霊祭も実際に観に行きました。

御霊祭は、上御霊神社の氏子さんが、

中心になって行われる祭です。

鞍馬口近辺の町内を、

神輿と、平安装束を身につけた行列が巡行します。

上御霊神社は、江戸時代の京都案内書

『都名所図会』(1780年)に、

祭る神は、早良親王(さわらしんのう)、伊予親王(いよのしんのう)、

藤原夫人(ふじわらのふにん)、文太夫(ぶんだいふ)、

橘逸勢(たちばなのはやなり)、藤原広嗣(ふじわらのひろつぐ)、

吉備大臣(きびだいじん)、火雷神(からいじん)の、

八所御霊(はっしょごりょう)を祀るとされています。

また、早良親王は光仁帝(こうにんてい)の第二の皇子であったが、

延暦四年九月、朝廷を傾ける謀(はかりごと)をしたとされ、

淡路国(あわじのくに)に流され、同国高瀬で薨去した。

その後、怨霊となり祟りをなしたと、

都人に信じられたため、同十九年七月に、

祟道天皇(すどうてんのう)の追号を宣下した、

という記事が載っています。

不幸な最期を迎えた貴人が、

死後祟りをなすものを、御霊と呼び、

その鎮魂の儀式を、御霊会(ごりょうえ)と、

呼びました。

御霊祭は、この御霊会の現代における呼び方です。

祭りを観に行ったジョイさんは、

葵祭よりも、御霊祭の方が、

楽しかったそうです。

葵祭の方は、ただ行列が通り過ぎていくだけですが、

御霊祭は、行列の方たちが、

声をかけてくれて、

一緒に祭をしている感じがしたそうです。

確かに、祭は、観るものではなく、

参加するものでしょう。

私たちは、見物して、

祭を知ったような気持ちになっていますが、

やはり、参加しなければ、

神を祝う実感も得られないでしょう。

ジョイさんは、

実際に出かけることで、

いい経験をされたようです。

報告:長沼光彦

葵祭路頭の儀(ろうとうのぎ)に出かけたジョイさんは、

5月18日月曜日に、

御霊祭も実際に観に行きました。

御霊祭は、上御霊神社の氏子さんが、

中心になって行われる祭です。

鞍馬口近辺の町内を、

神輿と、平安装束を身につけた行列が巡行します。

上御霊神社は、江戸時代の京都案内書

『都名所図会』(1780年)に、

祭る神は、早良親王(さわらしんのう)、伊予親王(いよのしんのう)、

藤原夫人(ふじわらのふにん)、文太夫(ぶんだいふ)、

橘逸勢(たちばなのはやなり)、藤原広嗣(ふじわらのひろつぐ)、

吉備大臣(きびだいじん)、火雷神(からいじん)の、

八所御霊(はっしょごりょう)を祀るとされています。

また、早良親王は光仁帝(こうにんてい)の第二の皇子であったが、

延暦四年九月、朝廷を傾ける謀(はかりごと)をしたとされ、

淡路国(あわじのくに)に流され、同国高瀬で薨去した。

その後、怨霊となり祟りをなしたと、

都人に信じられたため、同十九年七月に、

祟道天皇(すどうてんのう)の追号を宣下した、

という記事が載っています。

不幸な最期を迎えた貴人が、

死後祟りをなすものを、御霊と呼び、

その鎮魂の儀式を、御霊会(ごりょうえ)と、

呼びました。

御霊祭は、この御霊会の現代における呼び方です。

祭りを観に行ったジョイさんは、

葵祭よりも、御霊祭の方が、

楽しかったそうです。

葵祭の方は、ただ行列が通り過ぎていくだけですが、

御霊祭は、行列の方たちが、

声をかけてくれて、

一緒に祭をしている感じがしたそうです。

確かに、祭は、観るものではなく、

参加するものでしょう。

私たちは、見物して、

祭を知ったような気持ちになっていますが、

やはり、参加しなければ、

神を祝う実感も得られないでしょう。

ジョイさんは、

実際に出かけることで、

いい経験をされたようです。

報告:長沼光彦

2015年06月13日

LilyPad研究会のアイドル犬を紹介します!

LilyPad研究会は、京都ノートルダム女子大学に本拠地を置く、

「かわいもの作ろうと集まった有志たちの勉強会」です。

1年前の最初の活動で扱ったのが、LilyPad Arduinoという名前の、

手芸に使えるマイコンであったことからこの名称になり、

最初の半年程度は手芸を活用したプログラミング勉強会

として活動していました。現在では必ずしも手芸を扱う必要も、

電子工作を含む必要も、プログラミングを活用する必要もなく、

「とにかく、本人が作りたいと思うものを作る」

ことを重視して、週1~2回の活動を地道に続けています。

この研究会のメンバーが作った作品や活動については、

これまでにもこのブログであれこれ紹介してきました。

さて。今日紹介する「リリわんこ(愛称は、リリーちゃん)」と

いうのは、研究会のメンバーが育てているロボット犬の名前です。

そして!昨日の金曜日、このリリーちゃんが、

かわいい犬らしい動きをするようになったのです!

その動画を含む、この日のリリーちゃんの様子は、

リリわんこ成長日記(2015-06-12)製作7日目「動きがついた」

をご覧ください。どういうカラクリで動くようになったのかも、

「飼い主ラッシー」さんがこの日記の中で説明してくれています。

これからのリリーちゃんの成長が、ますます楽しみですね。

報告:LilyPad研究会 http://lilypad.pen.jp

「かわいもの作ろうと集まった有志たちの勉強会」です。

1年前の最初の活動で扱ったのが、LilyPad Arduinoという名前の、

手芸に使えるマイコンであったことからこの名称になり、

最初の半年程度は手芸を活用したプログラミング勉強会

として活動していました。現在では必ずしも手芸を扱う必要も、

電子工作を含む必要も、プログラミングを活用する必要もなく、

「とにかく、本人が作りたいと思うものを作る」

ことを重視して、週1~2回の活動を地道に続けています。

この研究会のメンバーが作った作品や活動については、

これまでにもこのブログであれこれ紹介してきました。

さて。今日紹介する「リリわんこ(愛称は、リリーちゃん)」と

いうのは、研究会のメンバーが育てているロボット犬の名前です。

そして!昨日の金曜日、このリリーちゃんが、

かわいい犬らしい動きをするようになったのです!

その動画を含む、この日のリリーちゃんの様子は、

リリわんこ成長日記(2015-06-12)製作7日目「動きがついた」

をご覧ください。どういうカラクリで動くようになったのかも、

「飼い主ラッシー」さんがこの日記の中で説明してくれています。

これからのリリーちゃんの成長が、ますます楽しみですね。

報告:LilyPad研究会 http://lilypad.pen.jp

2015年06月12日

かわいいLEDを作りました!

少人数の2回生ゼミ(科目名は「発展演習」)の授業が、

木曜日に実施されています。情報分野を扱う吉田智子のゼミでは、

アートと電子工作を融合させた作品作りを目指して、

いろいろなことに挑戦しています。

先週は、LilyPad Arduinoのプログラムを書くということを、

実際にPENというプログラミング環境で体験しました。

また、自分でプログラムを書かなくても、

LilyPad Tiny Twinkle という、

あらかじめプログラミングされたものを使えば、

4つのポートにつないだ複数のLEDが、

順番にふぁふぁとラインダムに点いたり消えたりする

実験もしました。

そして!今日の授業では、UVレジンを使った、

「かわいいLED作り」に挑戦しました。

UVレジンは、時間さえかければ太陽光でも

固まるのですが、今は6月。

雨の日には固まりません。でも、UVライトさえあれば、

鬼に金棒です。

グミ型を使って、ビーズなども入れて、

かわいいLEDができあがりました。

今日の授業では、出来上がったLEDを、ブレッドボードを介して

電池に直接つないだので、しばらく光らせたLEDを触ると

「アツ!」という状態になりました。

そのため、来週は「かわいいLEDを安全に使うためのお勉強」が

必要だということになりました。「オームの法則」を復習して、

どのくらいの抵抗を回路に加えれば、「アツ!」とならずに、

安全にLEDを光らせることができるかを学びます。各自、自分が

使ったLEDの仕様を調べてくるのが宿題です。

さて。

今回作ったかわいいLEDは、たとえば、こんな作品が作れますよ、

ということを学生に示したくて、以下のようなのを作ってみました。

裏側に、LilyPad Tiny Twinkle をしのばせたりすると、

LEDの色を変化させることも可能になります。

私のものづくりの師匠さん(卒業生の方です)に、

この写真を見せて、オープンソースカンファレンスの時に

展示できるといいなぁ~というと、次のような絵が添付された、

お返事が届きました。

厚紙に絵を描いてLEDと組み合わせると

かわいいかもと思いました。

厚紙が自立するようにすれば、

裏側もすっきり見せやすくなりますし、

厚紙の裏面に説明も書けます。

そして、上の図のように、表側に「裏側に何かある」のが

わかるようにしておくと、勝手に見てもらえますし、

興味がある人は裏側を見てくれるので、

説明のために話しかけやすくもなると思います。

何人かの学生の中には、絵が得意な人は

必ずいると思いますので、

その人に任せれば、かわいいものを作ってくれると

思います。

その通り、その通りですよね。アドバイスを参考に、

学生が素敵な作品を作っていけるよう、応援したいと思います。

報告 吉田智子

木曜日に実施されています。情報分野を扱う吉田智子のゼミでは、

アートと電子工作を融合させた作品作りを目指して、

いろいろなことに挑戦しています。

先週は、LilyPad Arduinoのプログラムを書くということを、

実際にPENというプログラミング環境で体験しました。

また、自分でプログラムを書かなくても、

LilyPad Tiny Twinkle という、

あらかじめプログラミングされたものを使えば、

4つのポートにつないだ複数のLEDが、

順番にふぁふぁとラインダムに点いたり消えたりする

実験もしました。

そして!今日の授業では、UVレジンを使った、

「かわいいLED作り」に挑戦しました。

UVレジンは、時間さえかければ太陽光でも

固まるのですが、今は6月。

雨の日には固まりません。でも、UVライトさえあれば、

鬼に金棒です。

グミ型を使って、ビーズなども入れて、

かわいいLEDができあがりました。

|

今日の授業では、出来上がったLEDを、ブレッドボードを介して

電池に直接つないだので、しばらく光らせたLEDを触ると

「アツ!」という状態になりました。

そのため、来週は「かわいいLEDを安全に使うためのお勉強」が

必要だということになりました。「オームの法則」を復習して、

どのくらいの抵抗を回路に加えれば、「アツ!」とならずに、

安全にLEDを光らせることができるかを学びます。各自、自分が

使ったLEDの仕様を調べてくるのが宿題です。

さて。

今回作ったかわいいLEDは、たとえば、こんな作品が作れますよ、

ということを学生に示したくて、以下のようなのを作ってみました。

裏側に、LilyPad Tiny Twinkle をしのばせたりすると、

LEDの色を変化させることも可能になります。

私のものづくりの師匠さん(卒業生の方です)に、

この写真を見せて、オープンソースカンファレンスの時に

展示できるといいなぁ~というと、次のような絵が添付された、

お返事が届きました。

厚紙に絵を描いてLEDと組み合わせると

かわいいかもと思いました。

厚紙が自立するようにすれば、

裏側もすっきり見せやすくなりますし、

厚紙の裏面に説明も書けます。

そして、上の図のように、表側に「裏側に何かある」のが

わかるようにしておくと、勝手に見てもらえますし、

興味がある人は裏側を見てくれるので、

説明のために話しかけやすくもなると思います。

何人かの学生の中には、絵が得意な人は

必ずいると思いますので、

その人に任せれば、かわいいものを作ってくれると

思います。

その通り、その通りですよね。アドバイスを参考に、

学生が素敵な作品を作っていけるよう、応援したいと思います。

報告 吉田智子

2015年06月11日

LEGO+littleBitsの車のタイヤが音で動き出しました!

8月初旬に京都で開催されるOSC(オープンソースカンファレンス)

のローカルスタッフの、3回生の白坂です。

このイベントのスタッフには、京都のいろいろな学校の学生が参加していて、

当日は「オープンソース京都ローカルスタッフ有志」のブースで、

いくつか展示を行います。

そのうちの一つが、私がリーダーをしている、

littleBits という電子ブロックとLEGOブロックをつないで、

音に反応して動く「かっこいい車」を作る

というものです。

5月23日(土)のスタッフミーティングで、京女の方もこのプロジェクトに参加して

下さることになり、最近は頻繁に打ち合わせを実施しています。

今日の目標は、「littleBitsのモーターで、LEGOのタイヤを走らせること」でした。

途中で授業に行ってしまったメンバーあり、今日は来れなかったメンバーありで、

最後は私一人に。

火曜日に、「littleBitsと組み合わせて使える、LEGOのギア探し」

は終わっていたので、今日は実際にタイヤと littleBitsを

そのギアに組み込みました。

文で書くととても簡単な作業に思えるのですが、製図がないので大変でした。

適切なパーツ探しもすべて自分たちで考えてやらないと駄目だったのですから。

なので、できた時は本当にうれしかったです!音で反応してタイヤが動きます。

"The LEGO Technic Idea Book" by Yoshihito Isogawa(2011)の本が、役立ちました。

報告:白坂 珠梨

参考まで:

- 「OSC京都ローカルスタッフ有志」のページ

http://www.notredame.ac.jp/hc/osc/

- 「OSC京都」のページ

http://www.ospn.jp/osc2015-kyoto/

のローカルスタッフの、3回生の白坂です。

このイベントのスタッフには、京都のいろいろな学校の学生が参加していて、

当日は「オープンソース京都ローカルスタッフ有志」のブースで、

いくつか展示を行います。

そのうちの一つが、私がリーダーをしている、

littleBits という電子ブロックとLEGOブロックをつないで、

音に反応して動く「かっこいい車」を作る

というものです。

5月23日(土)のスタッフミーティングで、京女の方もこのプロジェクトに参加して

下さることになり、最近は頻繁に打ち合わせを実施しています。

今日の目標は、「littleBitsのモーターで、LEGOのタイヤを走らせること」でした。

途中で授業に行ってしまったメンバーあり、今日は来れなかったメンバーありで、

最後は私一人に。

火曜日に、「littleBitsと組み合わせて使える、LEGOのギア探し」

は終わっていたので、今日は実際にタイヤと littleBitsを

そのギアに組み込みました。

文で書くととても簡単な作業に思えるのですが、製図がないので大変でした。

適切なパーツ探しもすべて自分たちで考えてやらないと駄目だったのですから。

なので、できた時は本当にうれしかったです!音で反応してタイヤが動きます。

"The LEGO Technic Idea Book" by Yoshihito Isogawa(2011)の本が、役立ちました。

報告:白坂 珠梨

参考まで:

- 「OSC京都ローカルスタッフ有志」のページ

http://www.notredame.ac.jp/hc/osc/

- 「OSC京都」のページ

http://www.ospn.jp/osc2015-kyoto/