2020年01月09日

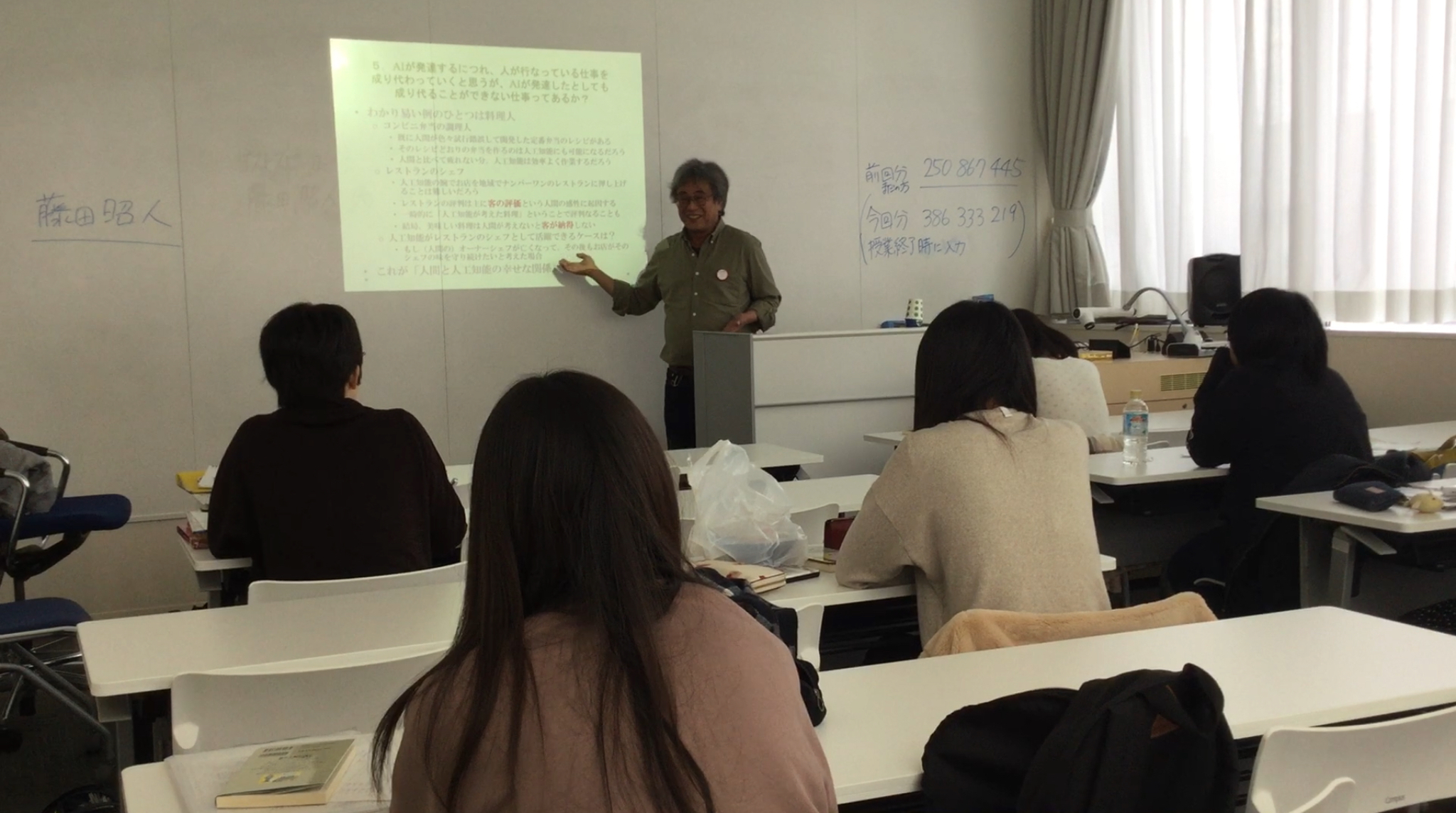

人工知能と人間の関係などを考える授業を、ゲストスピーカーを招いて行いました!

先日、国際日本文化学科の専門科目である「インターネット社会論」の授業に、ゲストスピーカーとして、データサイエンティストの藤田昭人氏を招きました。

実は、藤田氏には過去にも何度か、私(吉田智子)の授業に来ていただいていました。今回はこれまでとは異なり、事前に学生から質問を集めてお渡しし、それに答えていただく形の授業をお願いしました。学生からの主な質問は、次の通りでした。

「どこの業界でも重視されている(必要とされている)インターネット技術は何ですか?」

「将来、人間の仕事をAIに奪われると言われていますが、実際どうなると考えておられますか?」

「これから人が行っている仕事をAIが発達するにつれ成り代わって担当していくと思うのですが、AIがどんなに発達したとしても成り代わることができない仕事ってありますか?」

「人工知能についてなのですが、将来私たちがAIをコントロール出来なくなってしまうのではという不安があります。その点についてお話が聞きたいです。」

「私は情報のパーソナライズ(デバイスに表示されるおすすめ情報など)に興味があり、授業で登場したビッグデータが、個人個人の情報のパーソナライズに影響しているかどうかが聞きたいです。 もし関与があるならば、その仕組みなどを詳しくお聞きしたいです。」

「芸能人のSNSでの自己PRやプロモーション ・インフルエンサーの誕生について(YouTuber,インスタグラマー,ツイッタラー,TikTokerなど) ・SNSでの副業 ・SNS詐欺 など、その他現在のSNSの活用について」

AIと人間の関係についての質問に関しては、藤田氏が「人間と人工知能の幸せな関係」について、技術的な側面も踏まえて、具体的に答えておられたのが印象的でした。

また、「人間の感性が関与する仕事は、人工知能には適応不可」という言葉や、「人間は人間自身の仕組みをまだ完全に理解していない」、「人工知能の開発目標が人間である限り、その立ち居振る舞いや言動は一貫性がなく曖昧すぎるので、設計することはほぼ不可能」などのフレーズも、実際に設計をしている方の言葉として印象に残りました。

「人間と人工知能の幸せな関係」について、料理人を例に説明する藤田氏

授業後、授業を受けた学生からは、自分たちの質問への藤田氏の意見がとても興味深く、ためになったというコメントが集まりました。

代表的なものは、次のものでした。(ちなみに、GAFAとは、Google・Apple・Facebook・Amazonという米国巨大IT企業4社を指します。)

「今回の講義で1番興味深い内容はGAFAです。GAFAは権力を持ちすぎて解体の意見などがあります。確かにGoogleは無料で高品質なサービスを提供しています。一方で、個人情報について問題があります。でも、とても便利で多くのユーザーが利用しています。(中略)これからのGAFAや、YahooとLINEの提携など様々な動きについてこれから気になるところです。」

「シンギュラリティに関するお話が印象的でした。人間の感性が必要な仕事に、料理人と織物職人が挙げられていましたが、他の仕事も気になりました。」

「AIは便利だけれど後々怖いものだと思っていたので、今回の話でその危険性は低いことが分かり、安心できました。また、GAFAの問題等、知らなかったことが沢山知れたのでよかったです。」

「YouTuberやインスタグラマーが話題で、なりたい職業にYouTuberと小学生が書いたりしてる中、これからも発展していくんだろうなと勝手に思っていたので、寿命があることは考えてませんでした。また、人間よりAIの方が優秀で処理も早いと思って、これからどんどん仕事をAIがやることが多くなるんだろうなと思っていたので、人間にしかできないこともあることを知りとても勉強になりました。」

藤田氏は、AIスピーカーの実演もしてくださり、非常に興味深い授業となりました。

授業に来られた時の話は以上です。1月30日(木)に実施される「FD勉強会:データサイエンス活用カフェ(第2回)」については、「続きを読む(追記)」参照。

(報告:吉田智子)

» 続きを読む

2017年02月26日

ポケモンgoで偽情報について考える

ポケモンgoについて、

ネットで調べてみると、

いろいろな情報が出てきます。

ゲームは、うまくプレイする方法や、

ちょっとした困難を乗り越える手段を、

見つけるのが、面白い遊びです。

その方法や手段を見つけるのに、

あまり手間をかけたくない人は、

「攻略サイト」を見たりします。

その情報の中には、

本当ですか?

と聞きたくなるようなものがあります。

たとえば、ポケモンgoは、

実際に歩かないと、

ゲームが進行しないので、

歩かないで距離を稼ぐ方法を、

紹介しているネット記事があります。

スマホをおもちゃの電車に乗せて、

室内を走らせるとか、

扇風機など振動するものに、

くっつける、というものが乗っていました。

ポケモンgoは、

GPSを使った、google mapと、

同様の技術を使っていますから、

1~2メートル移動させても、

振動させても、

歩数は稼げません。

振動で距離を感知する、

旧来の携帯の歩数計と、

混同しているようです。

それでも、歩きたくないと思っている人は、

こういう情報に飛びついてしまうことが、

あります。

こういう情報は、記事を書いた人が、

実際に試していない場合もあるでしょう。

あるいは、わざとウソの情報を、

流している場合もあります。

ひとつには、だまして、

何らかの利益を得ようとする場合があります。

お金をとろうとする人もいますね。

もうひとつは、そういう情報に、

踊らさえる人を見て楽しもうとする場合です。

人間には、支配欲というものがあり、

人を自分の思い通りにしたいと、

望むことがあるのです。

まあ、ゲームのことですから、

実害をこうむらないのであれば、

ウソじゃん!、

とちょっと怒ってすませておけばよいかもしれません。

とはいえ、実害を被らないためには、

偽情報を見極める目が、

必要になるでしょう。

そのような目は、

メディアの研究で養うことができます。

報告:長沼光彦

ネットで調べてみると、

いろいろな情報が出てきます。

ゲームは、うまくプレイする方法や、

ちょっとした困難を乗り越える手段を、

見つけるのが、面白い遊びです。

その方法や手段を見つけるのに、

あまり手間をかけたくない人は、

「攻略サイト」を見たりします。

その情報の中には、

本当ですか?

と聞きたくなるようなものがあります。

たとえば、ポケモンgoは、

実際に歩かないと、

ゲームが進行しないので、

歩かないで距離を稼ぐ方法を、

紹介しているネット記事があります。

スマホをおもちゃの電車に乗せて、

室内を走らせるとか、

扇風機など振動するものに、

くっつける、というものが乗っていました。

ポケモンgoは、

GPSを使った、google mapと、

同様の技術を使っていますから、

1~2メートル移動させても、

振動させても、

歩数は稼げません。

振動で距離を感知する、

旧来の携帯の歩数計と、

混同しているようです。

それでも、歩きたくないと思っている人は、

こういう情報に飛びついてしまうことが、

あります。

こういう情報は、記事を書いた人が、

実際に試していない場合もあるでしょう。

あるいは、わざとウソの情報を、

流している場合もあります。

ひとつには、だまして、

何らかの利益を得ようとする場合があります。

お金をとろうとする人もいますね。

もうひとつは、そういう情報に、

踊らさえる人を見て楽しもうとする場合です。

人間には、支配欲というものがあり、

人を自分の思い通りにしたいと、

望むことがあるのです。

まあ、ゲームのことですから、

実害をこうむらないのであれば、

ウソじゃん!、

とちょっと怒ってすませておけばよいかもしれません。

とはいえ、実害を被らないためには、

偽情報を見極める目が、

必要になるでしょう。

そのような目は、

メディアの研究で養うことができます。

報告:長沼光彦

2017年02月24日

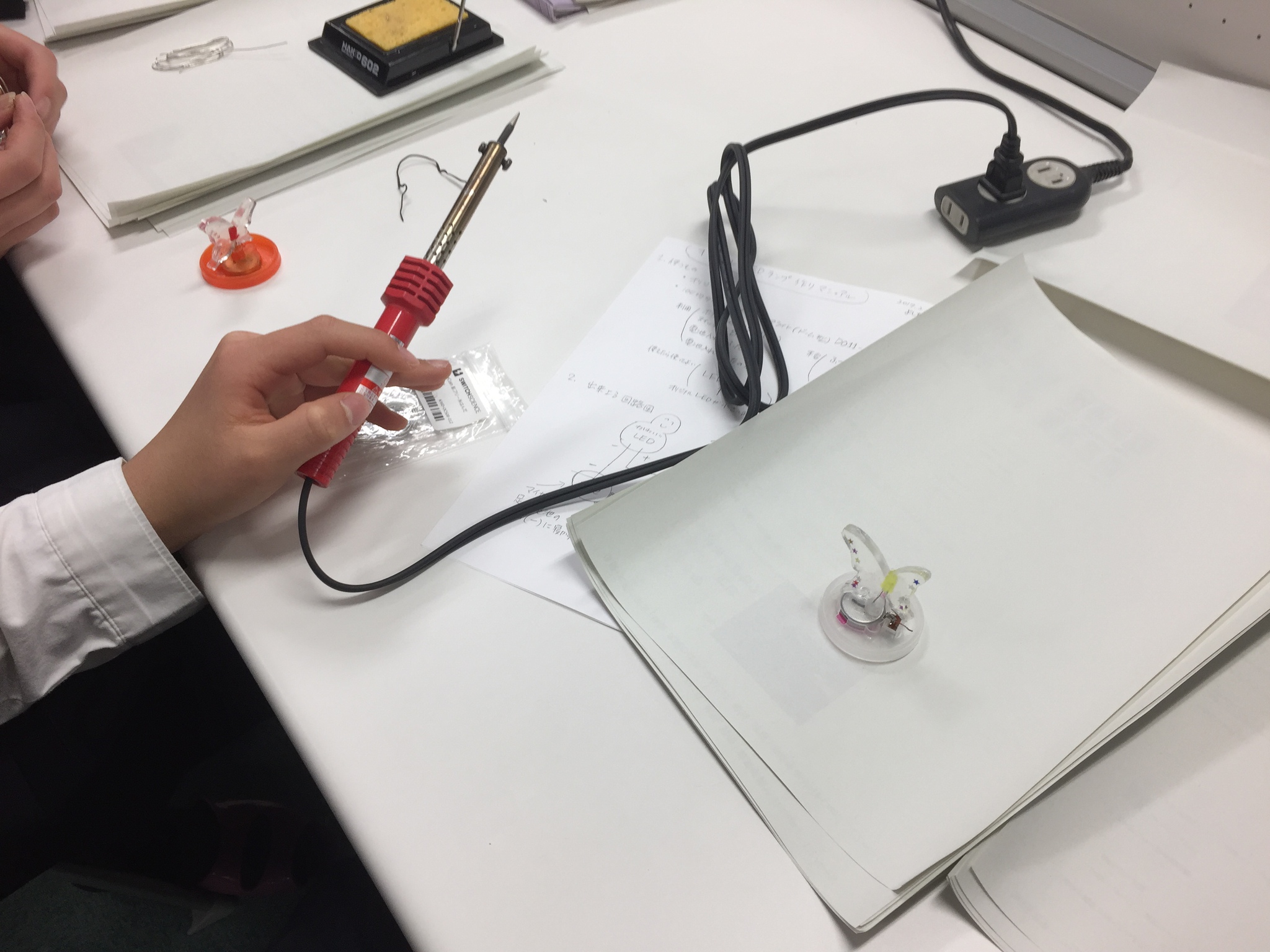

プログラミングを学んだ教材を「卓上LEDライト」に!

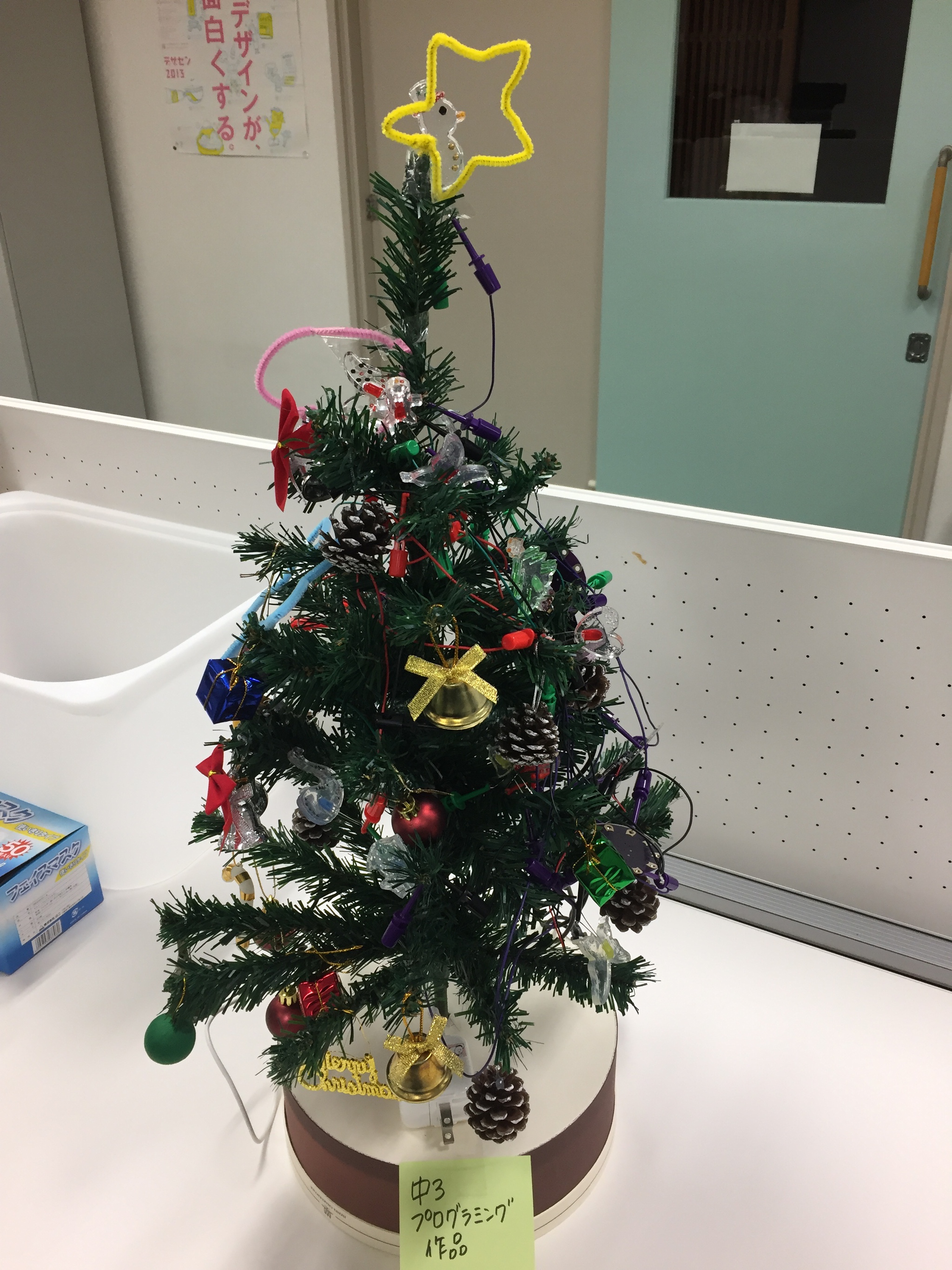

12月24日のブログでお伝えしたように、

今年度の後期に(中学では2学期に)、

本学科の学生も一緒に京都市内の中学に出向いて、

「かわいい作品制作を通じて、プログラミングを学ぶ実践」を行いました。

クリスマスシーズンには、「好きなタイミングでピカピカ光るクリスマス飾り」

がその中学の職員室前に飾られ、学内でとても好評だったそうです。

クリスマスシーズンも終わりましたので、プログラミングを学ぶために制作した

「クリスマス飾り」をばらして、各自が自分の勉強机に飾ることのできる

「卓上LEDライト」に作り替えることにしました。

そして今日、卓上LEDライトが完成しました。

これが、出来上がったライトたちを暗闇で素敵に光らせた写真です!

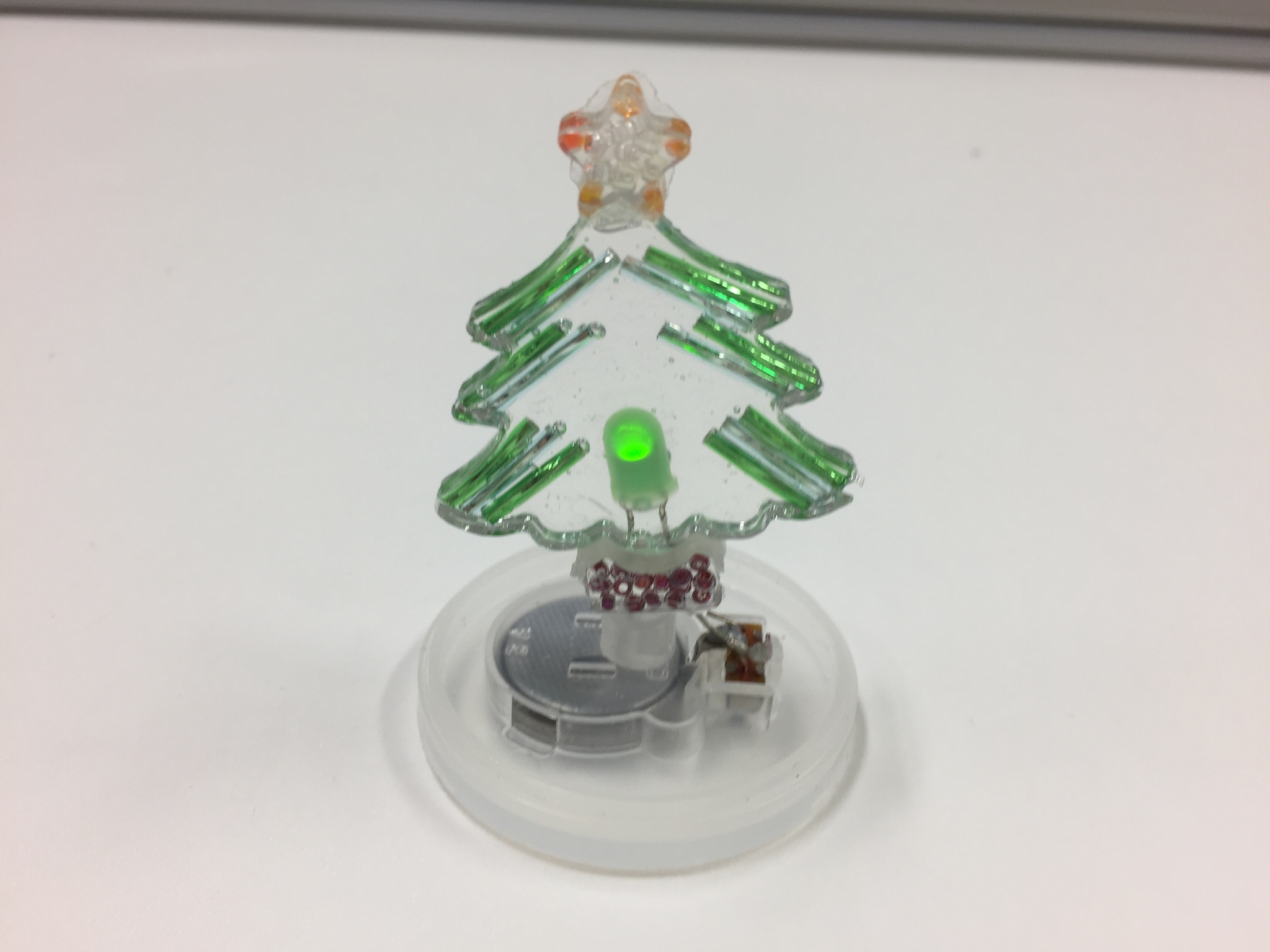

クリスマス飾りだった時はこんな感じで、ツリーの中で

自分たちが書いたプログラム通りに光っていました。

(その制御には、LilyPad Arduinoを使いました。)

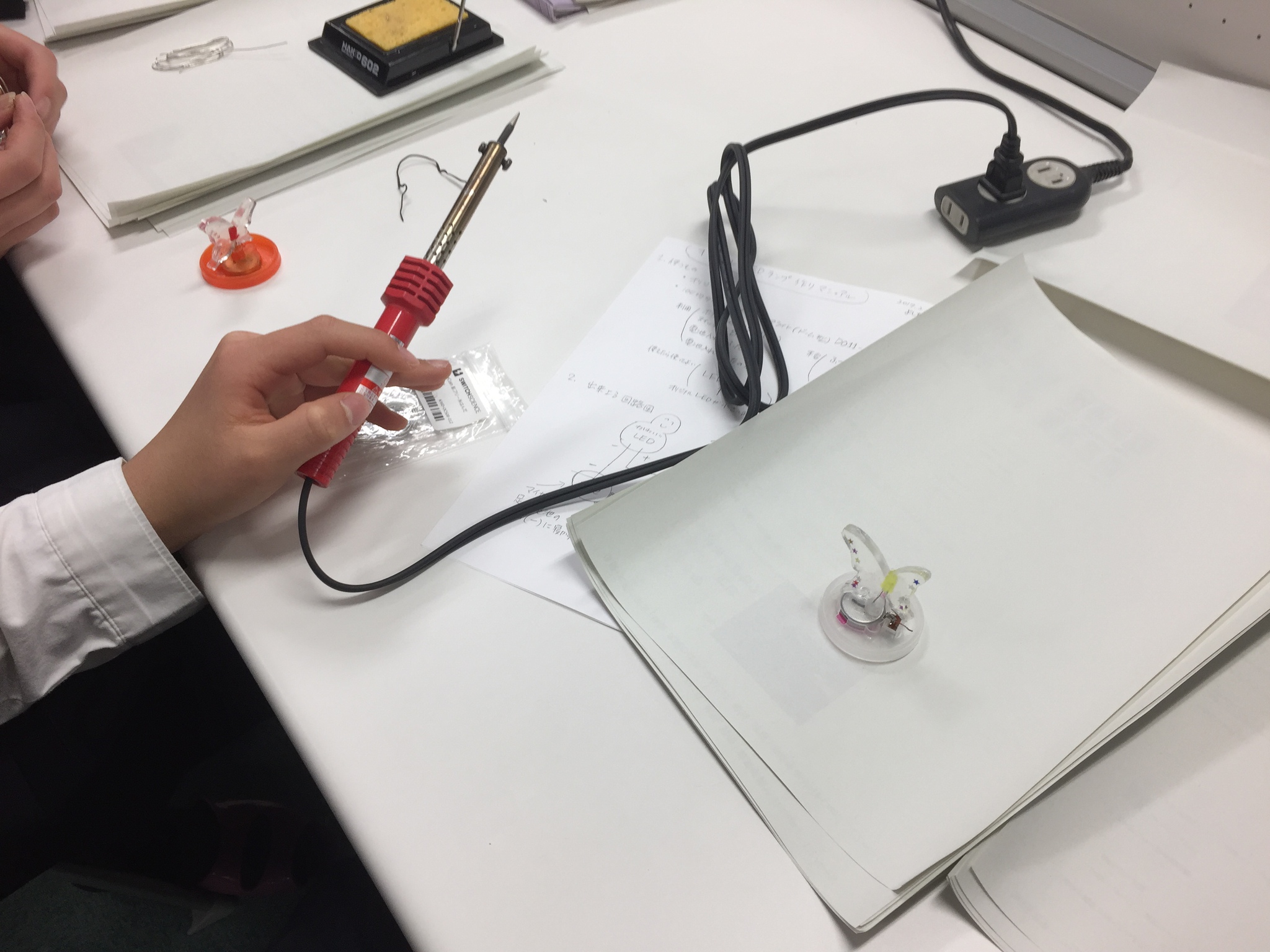

その回路からLEDを外して、百均(ダイソー)で2つ百円で購入した、

LEDスタンドの「台とスイッチとボタン電池など」を利用して、

各自でライトを作りました。

スイッチとの接点をハンダで固定したり、

電池を正しい向きに入れたりと、

細かい作業があって心配していたのですが・・・。

全員、時間内に楽々完成!

素敵なライトが続々と出来上がりました。

自分たちが UVレジンを利用して、アクセサリー感覚でかわいくデコレートした

LEDを使ったライト、大切にして下さいね。

秋からずっと、この研究活動を一緒にやってきた先生方、サポートの大学生、

そして中学生のみなさん、ありがとうございました。楽しかったですね。

報告:吉田智子

今年度の後期に(中学では2学期に)、

本学科の学生も一緒に京都市内の中学に出向いて、

「かわいい作品制作を通じて、プログラミングを学ぶ実践」を行いました。

クリスマスシーズンには、「好きなタイミングでピカピカ光るクリスマス飾り」

がその中学の職員室前に飾られ、学内でとても好評だったそうです。

クリスマスシーズンも終わりましたので、プログラミングを学ぶために制作した

「クリスマス飾り」をばらして、各自が自分の勉強机に飾ることのできる

「卓上LEDライト」に作り替えることにしました。

そして今日、卓上LEDライトが完成しました。

これが、出来上がったライトたちを暗闇で素敵に光らせた写真です!

クリスマス飾りだった時はこんな感じで、ツリーの中で

自分たちが書いたプログラム通りに光っていました。

(その制御には、LilyPad Arduinoを使いました。)

その回路からLEDを外して、百均(ダイソー)で2つ百円で購入した、

LEDスタンドの「台とスイッチとボタン電池など」を利用して、

各自でライトを作りました。

スイッチとの接点をハンダで固定したり、

電池を正しい向きに入れたりと、

細かい作業があって心配していたのですが・・・。

全員、時間内に楽々完成!

素敵なライトが続々と出来上がりました。

|  |

|  |

自分たちが UVレジンを利用して、アクセサリー感覚でかわいくデコレートした

LEDを使ったライト、大切にして下さいね。

秋からずっと、この研究活動を一緒にやってきた先生方、サポートの大学生、

そして中学生のみなさん、ありがとうございました。楽しかったですね。

報告:吉田智子

2016年12月24日

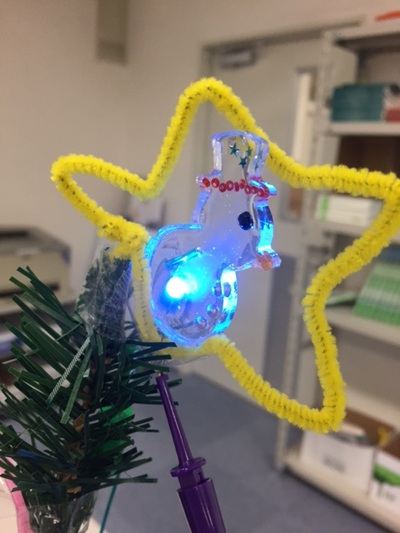

好きなタイミングでピカピカ光るクリスマス飾りの制作

クリスマスですね。

本学には、「キャリア形成ゼミ」という授業

(2単位・全学部対象・集中授業)があります。

その中には5種類のゼミがあるのですが、

そのうちの一つ「STEM教材プランナーゼミ」では、

手芸や工作を利用してプログラミングが学べるSTEM教材の企画

を中心に活動しています。

そのゼミの学生と指導教員たちが、市内の中学に出向き、

かわいい作品制作を通じて、プログラミングを学ぶ実践授業

を行いました。

制作したのは、「好きなタイミングでピカピカ光るクリスマス飾り」

でした。

好きなタイミングでLEDをピカピカ光らせるために、

LilyPad Arduino という名前のマイコンを使い、

プログラムを書きました。

そして、UVレジン液という、太陽光で固まる液を使って

LEDをビーズなどでかわいくデコレートした、

オリジナルのLEDを作品に使いました。

自分たちで自由にプログラムを書いて、好きなタイミングで複数の

LEDを光るように工夫しました。その結果、通常のクリスマス飾りとは違い、

それぞれのLEDがいろ~んな長さで光ったり消えたりする、

とてもオリジナリティあふれるクリスマス飾りが完成しました。

そのツリーは今、その中学で飾られていて、とても好評だそうです。

それではみなさん、メリークリスマス!

報告:吉田智子

注)STEM は、Science, Technology, Engineering, Mathの頭文字で、

そのような分野が学べるのが、STEM教材です。

「マイコンと手芸でかわいくプログラミング」の活動に関しては、

https://lilypad.pen.jp/?&QYUA9jgR に、12/23 の発表スライドが公開されています。

「キャリア形成ゼミ」については、http://notredameningen.kyo2.jp/e496036.html もご参照下さい。

本学には、「キャリア形成ゼミ」という授業

(2単位・全学部対象・集中授業)があります。

その中には5種類のゼミがあるのですが、

そのうちの一つ「STEM教材プランナーゼミ」では、

手芸や工作を利用してプログラミングが学べるSTEM教材の企画

を中心に活動しています。

そのゼミの学生と指導教員たちが、市内の中学に出向き、

かわいい作品制作を通じて、プログラミングを学ぶ実践授業

を行いました。

制作したのは、「好きなタイミングでピカピカ光るクリスマス飾り」

でした。

好きなタイミングでLEDをピカピカ光らせるために、

LilyPad Arduino という名前のマイコンを使い、

プログラムを書きました。

そして、UVレジン液という、太陽光で固まる液を使って

LEDをビーズなどでかわいくデコレートした、

オリジナルのLEDを作品に使いました。

自分たちで自由にプログラムを書いて、好きなタイミングで複数の

LEDを光るように工夫しました。その結果、通常のクリスマス飾りとは違い、

それぞれのLEDがいろ~んな長さで光ったり消えたりする、

とてもオリジナリティあふれるクリスマス飾りが完成しました。

そのツリーは今、その中学で飾られていて、とても好評だそうです。

それではみなさん、メリークリスマス!

報告:吉田智子

注)STEM は、Science, Technology, Engineering, Mathの頭文字で、

そのような分野が学べるのが、STEM教材です。

「マイコンと手芸でかわいくプログラミング」の活動に関しては、

https://lilypad.pen.jp/?&QYUA9jgR に、12/23 の発表スライドが公開されています。

「キャリア形成ゼミ」については、http://notredameningen.kyo2.jp/e496036.html もご参照下さい。

2016年11月11日

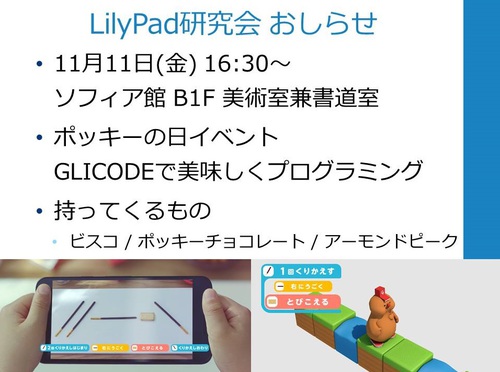

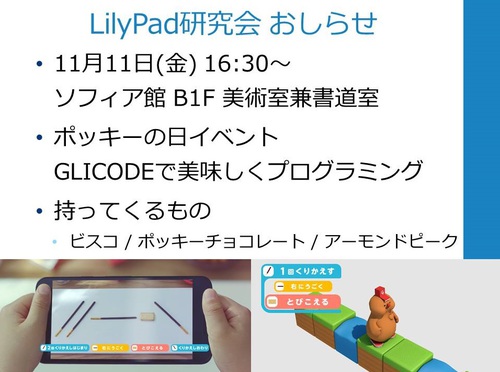

ポッキーの日にポッキーでおいしくプログラミング入門!

このブログでこれまで紹介したように、学内には「LilyPad研究会」という、

かわいいものでプログラミングに入門できる会があります。

金曜日の夕方に研究会をすることが多いのですが、ちょうど今日の金曜日が、

11月11日でポッキーの日なので、ポッキーでプログラミングを学びます。

そして、せっかくなので外部の方の参加も受け付けることにしました。

(ただし、参加される方は事前に、lilypad@pen.moe.hm にメールでお知らせください。)

使うのは、グリコード というアプリです。

http://cp.glico.jp/glicode/howto/

ポッキーなどのグリコのお菓子を実際に並べてプログラムを書き、

その写真を撮って、アプリで実行させることができます。

いつもは「かわいくプログラミング!」が合言葉ですが、

今日は「おいしくプログラミング!」を合言葉に、

研究会を開催します。

極細ポッキーやふわふわ太ポッキー(抹茶)も、

ポッキーとして認識されるのでしょうか?(後日、報告します。)

以下が、確実にグリコードに使える三種のお菓子です。

追記

今日のイベントが終わりました。

極細ポッキーもふわふわの抹茶ポッキーも認識しました。ビスコも使いました。

以下が、今日の写真です。プログラミングに使ったお菓子は、みんなで食べました。

報告:吉田智子

かわいいものでプログラミングに入門できる会があります。

金曜日の夕方に研究会をすることが多いのですが、ちょうど今日の金曜日が、

11月11日でポッキーの日なので、ポッキーでプログラミングを学びます。

そして、せっかくなので外部の方の参加も受け付けることにしました。

(ただし、参加される方は事前に、lilypad@pen.moe.hm にメールでお知らせください。)

使うのは、グリコード というアプリです。

http://cp.glico.jp/glicode/howto/

ポッキーなどのグリコのお菓子を実際に並べてプログラムを書き、

その写真を撮って、アプリで実行させることができます。

いつもは「かわいくプログラミング!」が合言葉ですが、

今日は「おいしくプログラミング!」を合言葉に、

研究会を開催します。

極細ポッキーやふわふわ太ポッキー(抹茶)も、

ポッキーとして認識されるのでしょうか?(後日、報告します。)

以下が、確実にグリコードに使える三種のお菓子です。

追記

今日のイベントが終わりました。

極細ポッキーもふわふわの抹茶ポッキーも認識しました。ビスコも使いました。

以下が、今日の写真です。プログラミングに使ったお菓子は、みんなで食べました。

報告:吉田智子

2016年09月07日

「パズルや手芸を使った本学の情報教育」資料を一挙公開!

6/11の人間文化学科の公開講座の配布資料が、講師の先生方から相次いでWeb公開されましたので、ご紹介します。

・立木秀樹先生の講演資料「立体パズルや工作の中で数学に出会う」の公開(2016.9.6公開)

http://www.i.h.kyoto-u.ac.jp/~tsuiki/icube.html

のページの上から2つ目の「イマジナリーキューブに関する解りやすい解説文」が、

今回のノートルダムでの講演資料です。

・中村亮太先生の講演資料「手を動かして楽しくコンピュータサイエンスを体験しよう!」の公開(2016.8.21公開)

https://lilypad.pen.jp/?&ebF0wmlC

LilyPad研究会の活動報告として公開されたこのページには、

当日のスライドと配布資料(2種類)が、公開されています。

6/11の公開講座の写真(実習をしながら、熱心に講座を聴く参加者のみなさん)

立木先生、中村先生、資料の公開、ありがとうございました!

公開講座のコーディネーターとして、開会の挨拶をした吉田智子も、

学科の教育と自分の研究を紹介するために当日配布した資料(PDF)を、

公開しました。

「パズルや手芸を使った本学の情報教育」

以下の写真は、littleBits の論理回路モジュール使った、

AND回路の実験の写真です。論理積のAND回路では、

二つのボタンを両方押したときに、LEDが点灯します。

これは「手を動かして楽しくコンピュータサイエンスを学ぶ」

のほんの一例です。

(「かわいい作品制作とプログラミングの出会いから広がる学びの世界」154ページより)

この本の中では、コンピュータが足し算をするために使われる

「半加算器」を 、littleBits のAND回路とXOR回路モジュールで作る

例が、わかりやすく説明されています。

ちなみに、Google の検索窓に2つのキーワードを入れると、

その両方のキーワードを含むページが検索できますよね。

これがAND検索です。

なお、今回、人間文化学科が実施したこの公開講座のアンケート結果については、

昨日のブログをご覧ください。

報告:吉田智子

・立木秀樹先生の講演資料「立体パズルや工作の中で数学に出会う」の公開(2016.9.6公開)

http://www.i.h.kyoto-u.ac.jp/~tsuiki/icube.html

のページの上から2つ目の「イマジナリーキューブに関する解りやすい解説文」が、

今回のノートルダムでの講演資料です。

・中村亮太先生の講演資料「手を動かして楽しくコンピュータサイエンスを体験しよう!」の公開(2016.8.21公開)

https://lilypad.pen.jp/?&ebF0wmlC

LilyPad研究会の活動報告として公開されたこのページには、

当日のスライドと配布資料(2種類)が、公開されています。

6/11の公開講座の写真(実習をしながら、熱心に講座を聴く参加者のみなさん)

立木先生、中村先生、資料の公開、ありがとうございました!

公開講座のコーディネーターとして、開会の挨拶をした吉田智子も、

学科の教育と自分の研究を紹介するために当日配布した資料(PDF)を、

公開しました。

「パズルや手芸を使った本学の情報教育」

以下の写真は、littleBits の論理回路モジュール使った、

AND回路の実験の写真です。論理積のAND回路では、

二つのボタンを両方押したときに、LEDが点灯します。

これは「手を動かして楽しくコンピュータサイエンスを学ぶ」

のほんの一例です。

(「かわいい作品制作とプログラミングの出会いから広がる学びの世界」154ページより)

この本の中では、コンピュータが足し算をするために使われる

「半加算器」を 、littleBits のAND回路とXOR回路モジュールで作る

例が、わかりやすく説明されています。

ちなみに、Google の検索窓に2つのキーワードを入れると、

その両方のキーワードを含むページが検索できますよね。

これがAND検索です。

なお、今回、人間文化学科が実施したこの公開講座のアンケート結果については、

昨日のブログをご覧ください。

報告:吉田智子

2016年09月06日

6/11の「公開講座」のアンケート結果の公開

人間文化学科が企画して実施された、6月11日の公開講座

「わかる・たのしい・おもしろい! 心を育てる教育とは?

— パズルや手芸を使って学ぶプログラミングと数学 —」には、

講演会の方だけで、86人の参加者があり、71人の方からアンケート用紙を

受け取ることができました。(併設イベントも実施しました。)

アンケートの中に、「公開講座に出席されたご感想をお聞かせてください」

という設問があったのですが、それに「大変よかった」と答えた方が44人、

「よかった」と答えた方が22人で、合わせると71人中66人(93%)の方が、

講座に満足したと答えたことがわかりました。

一方、「よくなかった」と答えた方は一人もいらっしゃいませんでした。

これを図にしたのが、次の円グラフです。

また、自由記述欄を含む、アンケート結果を、以下のPDFにまとめてみました。

2016年度の人間文化学科の公開講座のアンケート集計(自由記述コメント含)

http://www.notredame.ac.jp/hc/kk/comments.pdf

近畿圏からの参加者が多いですが、中には、Webで案内を見て高知県や

静岡県から来て下さった方もおられました。

そして、本学の学生の参加者を含んで、ほとんどの方が

「数学やプログラミングを体験を通して学ぶことについての

この講座内容が興味深かった」ことを、

それぞれの方の言葉で、より具体的に書いておられました。

(詳しくは、上記のPDFの2ページ目~5ページ目の自由記述

をご覧ください。)

さらに、本学科の3年生の学生が担当した司会に関して、

・声が素敵だった

・すごくハッキリとした発音で聞き取りやすかった

などをはじめとする複数のお褒めの言葉がありました。

人間文化学科では、今後も来場者に喜んでいただけるような

公開講座を計画していく予定です。

報告:吉田智子

追記… 公開講座の講演資料を次のページで公開 http://notredameningen.kyo2.jp/d2016-09-07.html

「わかる・たのしい・おもしろい! 心を育てる教育とは?

— パズルや手芸を使って学ぶプログラミングと数学 —」には、

講演会の方だけで、86人の参加者があり、71人の方からアンケート用紙を

受け取ることができました。(併設イベントも実施しました。)

アンケートの中に、「公開講座に出席されたご感想をお聞かせてください」

という設問があったのですが、それに「大変よかった」と答えた方が44人、

「よかった」と答えた方が22人で、合わせると71人中66人(93%)の方が、

講座に満足したと答えたことがわかりました。

一方、「よくなかった」と答えた方は一人もいらっしゃいませんでした。

これを図にしたのが、次の円グラフです。

また、自由記述欄を含む、アンケート結果を、以下のPDFにまとめてみました。

2016年度の人間文化学科の公開講座のアンケート集計(自由記述コメント含)

http://www.notredame.ac.jp/hc/kk/comments.pdf

近畿圏からの参加者が多いですが、中には、Webで案内を見て高知県や

静岡県から来て下さった方もおられました。

そして、本学の学生の参加者を含んで、ほとんどの方が

「数学やプログラミングを体験を通して学ぶことについての

この講座内容が興味深かった」ことを、

それぞれの方の言葉で、より具体的に書いておられました。

(詳しくは、上記のPDFの2ページ目~5ページ目の自由記述

をご覧ください。)

さらに、本学科の3年生の学生が担当した司会に関して、

・声が素敵だった

・すごくハッキリとした発音で聞き取りやすかった

などをはじめとする複数のお褒めの言葉がありました。

人間文化学科では、今後も来場者に喜んでいただけるような

公開講座を計画していく予定です。

報告:吉田智子

追記… 公開講座の講演資料を次のページで公開 http://notredameningen.kyo2.jp/d2016-09-07.html

2016年08月26日

OSC京都の実行委員長のバトンを次の委員長へ

昨日紹介した、京都でのOSC(オープンソースカンファレンス)

は、毎年夏に開催されていて、今年が10回目でした。

そのうちの6回、2011年7月の開催から2016年7月までは、

吉田智子が、実行委員長を務めました。

その間の開催レポートなどの情報は、以下のページから読めるように

なっています。

OSC京都(2011年-2016年)ローカルスタッフ(実行委員)のページ

http://www.notredame.ac.jp/hc/osc/

来年度からは、実行委員長を宮下健輔先生(京都女子大学)に引き継ぐことになり、

Webでも発表されました。

今回、OSCアワードをいただくことができました。

実行委員を代表してなのですが、副賞に委員長の私の名前が刻まれていました。

そして、表彰式の様子もWebに載りました。

受賞プレゼンテーションの様子も公開されました。

以下の写真は、「最後なので、委員長はセンターに行って下さ~い」

と言われて、今年のスタッフみんなと撮った写真です。

クリックすると大きな写真が見れますので、

写真の中の、ノートルダム関係者を見つけてみてくださいね。

来年からも、実行委員の一人として、学生たちも一緒に、

OSCを盛り上げていけますよ~に。

注釈:

オープンソースというのは、ソフトウエアを構成する元となるプログラム(これは、ソースコードとも呼ばれます)が公開されているという意味です。公開されていることで、そのソフトウェアの仕組みを知ることができるというメリットを、我々、ソフトウェアの利用者は得ることができるのです。

インターネットがこれほどに発展したのは、オープンソースの存在のおかげで、このことは、吉田智子の研究の一つでもあります。オープンソースカンファレンスは、このオープンソースのソフトウェアに関係している個人や団体が数多く出展し、交流を深めるためのイベントです。http://www.ospn.jp/ で、今後のイベントの開催日、開催地がチェックできます。

報告:吉田智子

は、毎年夏に開催されていて、今年が10回目でした。

そのうちの6回、2011年7月の開催から2016年7月までは、

吉田智子が、実行委員長を務めました。

その間の開催レポートなどの情報は、以下のページから読めるように

なっています。

OSC京都(2011年-2016年)ローカルスタッフ(実行委員)のページ

http://www.notredame.ac.jp/hc/osc/

来年度からは、実行委員長を宮下健輔先生(京都女子大学)に引き継ぐことになり、

Webでも発表されました。

今回、OSCアワードをいただくことができました。

実行委員を代表してなのですが、副賞に委員長の私の名前が刻まれていました。

そして、表彰式の様子もWebに載りました。

受賞プレゼンテーションの様子も公開されました。

以下の写真は、「最後なので、委員長はセンターに行って下さ~い」

と言われて、今年のスタッフみんなと撮った写真です。

クリックすると大きな写真が見れますので、

写真の中の、ノートルダム関係者を見つけてみてくださいね。

来年からも、実行委員の一人として、学生たちも一緒に、

OSCを盛り上げていけますよ~に。

注釈:

オープンソースというのは、ソフトウエアを構成する元となるプログラム(これは、ソースコードとも呼ばれます)が公開されているという意味です。公開されていることで、そのソフトウェアの仕組みを知ることができるというメリットを、我々、ソフトウェアの利用者は得ることができるのです。

インターネットがこれほどに発展したのは、オープンソースの存在のおかげで、このことは、吉田智子の研究の一つでもあります。オープンソースカンファレンスは、このオープンソースのソフトウェアに関係している個人や団体が数多く出展し、交流を深めるためのイベントです。http://www.ospn.jp/ で、今後のイベントの開催日、開催地がチェックできます。

報告:吉田智子

2016年08月25日

OSCでの学生の活躍がネットで報道!

学科ブログでもこれまでに紹介したように、本学の学生の有志が、

7月下旬にOSC(オープンソースカンファレンス)京都で、

展示や発表をしました。

さらに、学生から基調講演や閉会式の司会を担当するなど、

イベントの運営にも貢献しました。

以下の写真は、最後の最後まで残ってくれていたノートルダム関係者と、

最終日の懇親会で撮った写真です。3日間、お疲れ様でした~。

我々の主な活動については、終了直後に、OSC2016 活動報告

というページを作り、内容を報告していました。

あれから一カ月近くが経過し、外部のサイトでも、本学の学生の活躍が

報道されていますので、ここでは二つ、紹介したいと思います。

(1)開催レポートにLilyPad研究会のブースが写真が入りで!

2016年のOSC京都の開催レポートが、OSPN Press(Open Source People Network Press)

として、8月22日に公開されました。

祝10周年! 10年間をみんなで振り返ったOSC2016 Kyoto!!

http://www.ospn.jp/press/20160822osc2016-kyoto-report.html

今回のイベントの展示ブースは、合計82もあったのですが、

このレポートの中で、LilyPad研究会のブースが、

写真入りで紹介されていました!

取り上げてもらえて、光栄でした。

(2)ライトニングトークの発表や司会が動画で公開された!

OSCでは最終日の夕方に展示ブースが終了した後、200人以上が

集まれる大きな会場で、「ライトニングトーク+閉会式」というメインイベント

が行われます。

この時の司会者が、本学の岩嵜さんでした。そして、ライトニングトーク

には、本学から2チームがエントリーして、自分たちの作った作品について、

発表しました。

この時の動画が、YouTubeで公開されたのです!

1チーム目:

littleBitsで遊んでみた (青木さん+西垣さん)

https://youtu.be/DISj3B0Ji8I?t=2125

2チーム目:

かわいくマイコン制御2016 (寺本さん+横山さん)

https://youtu.be/DISj3B0Ji8I?t=2580

司会者がライトニングトークを開始するところから見る場合:

https://www.youtube.com/watch?v=DISj3B0Ji8I

短期間の準備で、何百人もの前での司会や発表 ...

よい経験ができたことを喜びたいと思います。

報告:吉田智子

7月下旬にOSC(オープンソースカンファレンス)京都で、

展示や発表をしました。

さらに、学生から基調講演や閉会式の司会を担当するなど、

イベントの運営にも貢献しました。

以下の写真は、最後の最後まで残ってくれていたノートルダム関係者と、

最終日の懇親会で撮った写真です。3日間、お疲れ様でした~。

我々の主な活動については、終了直後に、OSC2016 活動報告

というページを作り、内容を報告していました。

あれから一カ月近くが経過し、外部のサイトでも、本学の学生の活躍が

報道されていますので、ここでは二つ、紹介したいと思います。

(1)開催レポートにLilyPad研究会のブースが写真が入りで!

2016年のOSC京都の開催レポートが、OSPN Press(Open Source People Network Press)

として、8月22日に公開されました。

祝10周年! 10年間をみんなで振り返ったOSC2016 Kyoto!!

http://www.ospn.jp/press/20160822osc2016-kyoto-report.html

今回のイベントの展示ブースは、合計82もあったのですが、

このレポートの中で、LilyPad研究会のブースが、

写真入りで紹介されていました!

取り上げてもらえて、光栄でした。

(2)ライトニングトークの発表や司会が動画で公開された!

OSCでは最終日の夕方に展示ブースが終了した後、200人以上が

集まれる大きな会場で、「ライトニングトーク+閉会式」というメインイベント

が行われます。

この時の司会者が、本学の岩嵜さんでした。そして、ライトニングトーク

には、本学から2チームがエントリーして、自分たちの作った作品について、

発表しました。

この時の動画が、YouTubeで公開されたのです!

1チーム目:

littleBitsで遊んでみた (青木さん+西垣さん)

https://youtu.be/DISj3B0Ji8I?t=2125

2チーム目:

かわいくマイコン制御2016 (寺本さん+横山さん)

https://youtu.be/DISj3B0Ji8I?t=2580

司会者がライトニングトークを開始するところから見る場合:

https://www.youtube.com/watch?v=DISj3B0Ji8I

短期間の準備で、何百人もの前での司会や発表 ...

よい経験ができたことを喜びたいと思います。

報告:吉田智子

2016年08月24日

女子大生に「楽しくコンピュータサイエンス」!

本学の人間文化学科の専門科目の一つに、

選択の「情報科学概論A」という授業があります。

主に、情報処理士の資格を取得したい学生が選択するこの科目では、

「楽しくコンピュータサイエンス!」を合言葉に、

学生はトランプによるゲームなどの体験を通じて、

コンピュータサイエンス(CS)を学んでいます。

昨年度からこの授業を担当して下さっている中村亮太先生が、

2016年8月12日(金) に大阪で実施された以下の研究会で、

この授業を中心とした内容を発表されました。

KMCN Vol.4 〜STEM教育 with Filament Inc.〜

https://lilypad.pen.jp/?&q_oZ0SM4

クリックすると22枚の発表スライドが見れます

15コマの具体的な授業の内容も紹介されており、

主にCSアンプラグドと、littleBitsという教材を利用することで、

コンピュータを使わない教室での座学で、学生が

論理回路の理解を含む、コンピュータの仕組みを学んでいる

様子が、よくわかりました。

授業後に女子大生はよく、

「今日習ったことは、日常生活に使われていますか?」

と先生に聞き、Yesの場合には納得する(=学ぶ価値があると判断)

という事実が紹介されていたのが、特に興味深かったです。

このYesのところは、「日常生活の具体例を取り上げて

上手く返答することができたのならば」という意味だそうで、

中村先生は日々、日常生活の具体例を探しながら

生活しておられるようです。

中村先生が授業の中で、日常生活との関わりや、

この勉強はどこで役立つのかまで伝えておられることで、

学生も安心してコンピュータサイエンスを、体験を通して

楽しく学んでいるのですね。

なるほどなぁ〜と思えて、勉強になることの多いこのスライド、

みなさんもぜひチェックしてみて下さい。

以下の記事は、「情報科学概論A」に関する過去のブログです。

・コンピュータの回路ひっつけっ!(2015年05月11日)

http://notredameningen.kyo2.jp/e466187.html

・あなたの調べたいものはどこにありますか?(2015年06月28日)

http://notredameningen.kyo2.jp/e468809.html

報告:吉田智子

選択の「情報科学概論A」という授業があります。

主に、情報処理士の資格を取得したい学生が選択するこの科目では、

「楽しくコンピュータサイエンス!」を合言葉に、

学生はトランプによるゲームなどの体験を通じて、

コンピュータサイエンス(CS)を学んでいます。

昨年度からこの授業を担当して下さっている中村亮太先生が、

2016年8月12日(金) に大阪で実施された以下の研究会で、

この授業を中心とした内容を発表されました。

KMCN Vol.4 〜STEM教育 with Filament Inc.〜

https://lilypad.pen.jp/?&q_oZ0SM4

クリックすると22枚の発表スライドが見れます

15コマの具体的な授業の内容も紹介されており、

主にCSアンプラグドと、littleBitsという教材を利用することで、

コンピュータを使わない教室での座学で、学生が

論理回路の理解を含む、コンピュータの仕組みを学んでいる

様子が、よくわかりました。

授業後に女子大生はよく、

「今日習ったことは、日常生活に使われていますか?」

と先生に聞き、Yesの場合には納得する(=学ぶ価値があると判断)

という事実が紹介されていたのが、特に興味深かったです。

このYesのところは、「日常生活の具体例を取り上げて

上手く返答することができたのならば」という意味だそうで、

中村先生は日々、日常生活の具体例を探しながら

生活しておられるようです。

中村先生が授業の中で、日常生活との関わりや、

この勉強はどこで役立つのかまで伝えておられることで、

学生も安心してコンピュータサイエンスを、体験を通して

楽しく学んでいるのですね。

なるほどなぁ〜と思えて、勉強になることの多いこのスライド、

みなさんもぜひチェックしてみて下さい。

以下の記事は、「情報科学概論A」に関する過去のブログです。

・コンピュータの回路ひっつけっ!(2015年05月11日)

http://notredameningen.kyo2.jp/e466187.html

・あなたの調べたいものはどこにありますか?(2015年06月28日)

http://notredameningen.kyo2.jp/e468809.html

報告:吉田智子

2016年08月01日

約250人の前でのプレゼンテーションと司会

これまでにこのブログでも何度か紹介してきた、

本学の学生と教員が運営や展示に関わって実施した、

コンピュータ関係のイベント「OSC京都」が、

先週末に終わりました。

いろいろな面で、学生たちは活躍したのですが、

今回のブログでは、ライトニングトークに関してを中心に、

紹介したいと思います。

7月30日(土)、イベントでのフィナーレを飾るライトニングトークでは、

2つの本学の学生チームが、約250人の聴衆が見守る中、

さらには、インターネット(Ustream生中継)で、

全世界に動画が中継される中、

プレゼンテーションを行いました。

一つ目は、西垣・青木チームによる「littleBits で遊んでみたよ」で、

それぞれの作品を、動画で大スクリーンに表示しての

プレゼンテーションでした。

二つ目は、寺本・横山チームによる

「かわいくマイコン制御2016 〜手芸でプログラミング入門?〜」でした。

それぞれが制作した作品の概要や写真を大スクリーンに表示し、

実際の作品(センサーの働きでインタラクティブに光るように、

LEDが導電糸で縫いこまれたエプロン姿のクマ)

の実演をしながらの発表でした。

どちらの発表も堂々としていて、

聴衆も内容を楽しく聞いてくれており、

大成功でした。

そして、これらの発表を含む、すべてのライトングトークの

司会を担当したのが、岩嵜さん(下の写真の右側)。

トークとトークの間にコメントを入れたり、

早く終わったプレゼンテータに質問したりと、

ベテランぶりを発揮しており、本学科の話しことば教育の

成果が実感できました。

最後に、吉田智子も実行委員長として、

京都の実行委員会の代表として受けた、

第4回OSCアワード受賞のプレゼンテーションを行うことに。

大人数の前で緊張しながらも、なんとか終えることができました。そして以下が、アワードの副賞です。

今回、ご紹介したプレゼンテーションの他に、

本学の学生は展示ブースの出展も行い、

授業日だった金曜日の説明員は3名、

そして、土曜日は9名の学生が、説明員をしました。

教員としては、中村亮太先生が学生への事前指導も含めて、

活躍されました。

1日目が約350名、2日目が650名、

合計約1000名もの来場者のあった、

大きなイベントの大舞台での発表、そして、

展示ブースの準備からの3日間の大活躍。

みなさん、大変にお疲れ様でした。

なお、私たちのブースで紹介した、12種類の作品のそれぞれの

詳細ページへのリンクや、発表資料などを、

OSC2016 Kyoto活動報告のページ(LilyPad研究会Wiki)

として公開しましたので、興味のある方は、ぜひご覧下さい。

報告:吉田智子

以下、8/3日に追記。

ノートルダムの学生は、OSCローカルスタッフの一員としても、

他の大学の学生たちと協力して、イベントの運営や展示を

行いました。京都女子大学の現代社会学部の学部ブログにも、

今回のOSC京都の報告がありましたので、以下にリンクします。

OSC Kyoto 参加報告(京都女子大学現代社会学部ブログ)

以上です。

本学の学生と教員が運営や展示に関わって実施した、

コンピュータ関係のイベント「OSC京都」が、

先週末に終わりました。

いろいろな面で、学生たちは活躍したのですが、

今回のブログでは、ライトニングトークに関してを中心に、

紹介したいと思います。

7月30日(土)、イベントでのフィナーレを飾るライトニングトークでは、

2つの本学の学生チームが、約250人の聴衆が見守る中、

さらには、インターネット(Ustream生中継)で、

全世界に動画が中継される中、

プレゼンテーションを行いました。

一つ目は、西垣・青木チームによる「littleBits で遊んでみたよ」で、

それぞれの作品を、動画で大スクリーンに表示しての

プレゼンテーションでした。

青木さんの作った「点滅信号」の作品ページはこちら

このチームによる発表のスライドはこちら

二つ目は、寺本・横山チームによる

「かわいくマイコン制御2016 〜手芸でプログラミング入門?〜」でした。

それぞれが制作した作品の概要や写真を大スクリーンに表示し、

実際の作品(センサーの働きでインタラクティブに光るように、

LEDが導電糸で縫いこまれたエプロン姿のクマ)

の実演をしながらの発表でした。

どちらの発表も堂々としていて、

聴衆も内容を楽しく聞いてくれており、

大成功でした。

そして、これらの発表を含む、すべてのライトングトークの

司会を担当したのが、岩嵜さん(下の写真の右側)。

トークとトークの間にコメントを入れたり、

早く終わったプレゼンテータに質問したりと、

ベテランぶりを発揮しており、本学科の話しことば教育の

成果が実感できました。

最後に、吉田智子も実行委員長として、

京都の実行委員会の代表として受けた、

第4回OSCアワード受賞のプレゼンテーションを行うことに。

大人数の前で緊張しながらも、なんとか終えることができました。そして以下が、アワードの副賞です。

今回、ご紹介したプレゼンテーションの他に、

本学の学生は展示ブースの出展も行い、

授業日だった金曜日の説明員は3名、

そして、土曜日は9名の学生が、説明員をしました。

教員としては、中村亮太先生が学生への事前指導も含めて、

活躍されました。

1日目が約350名、2日目が650名、

合計約1000名もの来場者のあった、

大きなイベントの大舞台での発表、そして、

展示ブースの準備からの3日間の大活躍。

みなさん、大変にお疲れ様でした。

なお、私たちのブースで紹介した、12種類の作品のそれぞれの

詳細ページへのリンクや、発表資料などを、

OSC2016 Kyoto活動報告のページ(LilyPad研究会Wiki)

として公開しましたので、興味のある方は、ぜひご覧下さい。

報告:吉田智子

以下、8/3日に追記。

ノートルダムの学生は、OSCローカルスタッフの一員としても、

他の大学の学生たちと協力して、イベントの運営や展示を

行いました。京都女子大学の現代社会学部の学部ブログにも、

今回のOSC京都の報告がありましたので、以下にリンクします。

OSC Kyoto 参加報告(京都女子大学現代社会学部ブログ)

以上です。

2016年07月29日

本日開催!京都リサーチパークでのオープンソースカンファレンスで学生が運営、出展!

ついに今日と明日(2016年7月29日(金)と30日(土))、京都での10回目の記念すべきオープンソースカンファレンスが実施されます。

http://www.ospn.jp/osc2016-kyoto/

オープンソースカンファレンスとは、インターネットの発展に貢献している、ソースコードが公開されたソフトウェア(オープンソース)に関する、つまり、コンピュータ関係のイベントで、無料でセミナーに参加したり、コミュニティのメンバーは(学生も)無料で出展ができたりします。

本学科は、吉田智子が2011年から2016年までの実行委員長であることや、それまでも開催に関わってきたことから、学生と共に、積極的に運営や出展に関わってきました。

10周年を迎えた今、それを振り返ってみると、運営や出展に積極的に関わってくれた、本学の私のゼミ生を中心とした、学生たちの誇らしげな顔が浮かんできます。

特に、5年前に私が実行委員長になる前は、積極的にイベントに参加・出展する学生たちを、私が見に行くような形でした。

OSCに、最初に学生を連れて行ったのは教員の私だったとしても、その活動を主体的に楽しんでる学生で、毎年、その姿を見るのは嬉しいものでした。

そしてゼミ生の実行委員からの依頼で、私が実行委員長となって積極的に関わるようになり・・・。

それが楽しくて、そんなこんなで早や10周年。

今年のOSCに関しても、司会などの運営に活躍する学生、展示ブースの作品作りに熱中する学生など、それぞれの目標に向かって頑張ってきました。

そして、私たちは今回のOSCで、 第4回OSCアワード を受賞します。

さて、今年のOSC京都用に作った、主な作品の情報ページです。

以下のくまのエプロンは、上記に紹介した学生のアイデアも取り入れて作ったものです。会場のLilyPad研究会のブースで、みなさんをお迎えします。

今回のOSCの基調講演を記念して、Unix系OSの歴史が考えられるようなエプロンを作りました。

長沼先生に作品にちなんだイラストをお願いして、ウチワも手作りしました。希望者にはお渡しします。

では、会場でお会いしましょう。

報告 吉田智子

http://www.ospn.jp/osc2016-kyoto/

オープンソースカンファレンスとは、インターネットの発展に貢献している、ソースコードが公開されたソフトウェア(オープンソース)に関する、つまり、コンピュータ関係のイベントで、無料でセミナーに参加したり、コミュニティのメンバーは(学生も)無料で出展ができたりします。

本学科は、吉田智子が2011年から2016年までの実行委員長であることや、それまでも開催に関わってきたことから、学生と共に、積極的に運営や出展に関わってきました。

10周年を迎えた今、それを振り返ってみると、運営や出展に積極的に関わってくれた、本学の私のゼミ生を中心とした、学生たちの誇らしげな顔が浮かんできます。

特に、5年前に私が実行委員長になる前は、積極的にイベントに参加・出展する学生たちを、私が見に行くような形でした。

OSCに、最初に学生を連れて行ったのは教員の私だったとしても、その活動を主体的に楽しんでる学生で、毎年、その姿を見るのは嬉しいものでした。

そしてゼミ生の実行委員からの依頼で、私が実行委員長となって積極的に関わるようになり・・・。

それが楽しくて、そんなこんなで早や10周年。

今年のOSCに関しても、司会などの運営に活躍する学生、展示ブースの作品作りに熱中する学生など、それぞれの目標に向かって頑張ってきました。

そして、私たちは今回のOSCで、 第4回OSCアワード を受賞します。

さて、今年のOSC京都用に作った、主な作品の情報ページです。

以下のくまのエプロンは、上記に紹介した学生のアイデアも取り入れて作ったものです。会場のLilyPad研究会のブースで、みなさんをお迎えします。

今回のOSCの基調講演を記念して、Unix系OSの歴史が考えられるようなエプロンを作りました。

「Unix考古学」基調講演記念エプロン https://lilypad.pen.jp/?&FpodhgjL

長沼先生に作品にちなんだイラストをお願いして、ウチワも手作りしました。希望者にはお渡しします。

では、会場でお会いしましょう。

報告 吉田智子

2016年07月20日

OSC京都の基調講演やLTをUstreamで生中継!

7月29日(金)と30日(土)に実施される

「OSC京都(オープンソースカンファレンス京都)」という

コンピュータ関係の見本市(展示とセミナーなど)を、

本学の学生も含まれる「OSC実行委員会」のスタッフが、

インターネットを介して全世界に向けて

Ustream (というアプリ)で生中継することになりました。

インターネットの文化とも言える、ベストエフォート(最大限の

努力)での中継になります。

生中継の中心となるのは、メインイベントともいえる、

・7月30日(土)14:00~15:00 実施の

藤田昭人氏による基調講演

「平成生まれのための「Unix考古学」」

・7月30日(土) 16:10~17:50 実施の

LT(ショートプレゼンテーション)と閉会式

です。

そのどちらの司会も、本学の学生の岩嵜さんが担当します。

さらに、LTには本学の学生や教員の発表も予定されていますし、

閉会の挨拶の担当は、実行委員長の吉田智子だったりします。

つまり、本学の岩嵜さんの司会の動画、本学の学生や教員の発表や

スピーチの動画が、リアルタイムで全世界に中継されることになったのです。

私自身、発表を予定していますから、

話しことば教育を担当しておられる平野美保先生からの

猛特訓を受けたい気分です。

動画の生中継を見られる方は、事前に Ustream アプリをインストールして、

お楽しみに。

以下が、http://www.ospn.jp/osc2016-kyoto/ に書いた、

動画配信の案内文です。

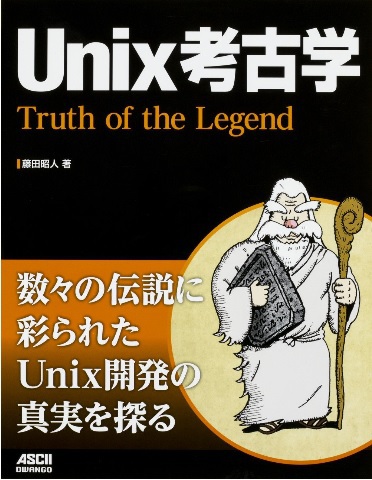

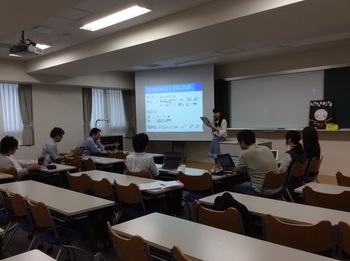

基調講演をされる藤田さんの著書

報告:吉田智子

» 続きを読む

「OSC京都(オープンソースカンファレンス京都)」という

コンピュータ関係の見本市(展示とセミナーなど)を、

本学の学生も含まれる「OSC実行委員会」のスタッフが、

インターネットを介して全世界に向けて

Ustream (というアプリ)で生中継することになりました。

インターネットの文化とも言える、ベストエフォート(最大限の

努力)での中継になります。

生中継の中心となるのは、メインイベントともいえる、

・7月30日(土)14:00~15:00 実施の

藤田昭人氏による基調講演

「平成生まれのための「Unix考古学」」

・7月30日(土) 16:10~17:50 実施の

LT(ショートプレゼンテーション)と閉会式

です。

そのどちらの司会も、本学の学生の岩嵜さんが担当します。

さらに、LTには本学の学生や教員の発表も予定されていますし、

閉会の挨拶の担当は、実行委員長の吉田智子だったりします。

つまり、本学の岩嵜さんの司会の動画、本学の学生や教員の発表や

スピーチの動画が、リアルタイムで全世界に中継されることになったのです。

私自身、発表を予定していますから、

話しことば教育を担当しておられる平野美保先生からの

猛特訓を受けたい気分です。

動画の生中継を見られる方は、事前に Ustream アプリをインストールして、

お楽しみに。

以下が、http://www.ospn.jp/osc2016-kyoto/ に書いた、

動画配信の案内文です。

「藤田昭人氏の基調講演を中心に、OSC京都をUstreamで生中継!

~ベストエフォートで、ローカルスタッフが生中継します~」

ご来場いただけない方はぜひ中継/録画配信でお楽しみください!

■配信予定セミナー>>こちらから

■配信チャンネル>>http://www.ustream.tv/channel/ospn-tv(USTREAM)

※会場の通信状況により配信を中止する場合があります

基調講演をされる藤田さんの著書

報告:吉田智子

» 続きを読む

2016年07月14日

私たち「第4回 OSCアワード」を受賞します!

本学の学生や教員、そして他大学の学生や教員、

そして会社員のみなさんと、毎年夏に、

京都でのオープンソースカンファレンス(OSC)

を盛り上げていることにより、私たちこの度、

「第4回 OSCアワード」

を受賞することになりました。以下の受賞者案内を

ご覧ください。

「第4回 OSCアワード」受賞者のお知らせ

http://www.ospn.jp/press/20160712award-4.html

この案内では、受賞者名は、OSC京都の実行委員長である

「吉田智子」となっていますが、実際は、本学の学生も含む、

OSC京都実行委員会(OSC京都ローカルスタッフ)

が、毎年、頑張っているからの受賞です。そして今年、

京都で開催されるOSCは記念すべき10回目を迎えました。

以下は、昨年のOSC京都のローカルスタッフの集合写真です。

右後ろの方の女性陣が本学の学生たちで、

白いブラウスを着ているのが吉田智子です。

一番長い方とは、10年間、OSCで一緒に活動ができていることに、

感謝です。これからも楽しくOSC京都の活動ができますように。

さて、今年もOSC京都は真夏( 2016.7.29-30 ) に実施され、今、

本学の学生たちもその準備に向けて頑張っています。

OSC京都の案内

http://www.ospn.jp/osc2016-kyoto/

OSC京都の司会者に本学学生がオーディションで決定

http://notredameningen.kyo2.jp/e489340.html

以下は、OSC京都での「LilyPad研究会(京都ノートルダム女子大学)」

のブース展示に向けて、Arduinoマイコンを組み込んだ

手芸作品を作っている学生の写真です。

(一枚目は、研究打ち合わせに来られた先生方に、作品を紹介している所です。)

では、OSCの会場でお会いしましょう。

報告:吉田智子

そして会社員のみなさんと、毎年夏に、

京都でのオープンソースカンファレンス(OSC)

を盛り上げていることにより、私たちこの度、

「第4回 OSCアワード」

を受賞することになりました。以下の受賞者案内を

ご覧ください。

「第4回 OSCアワード」受賞者のお知らせ

http://www.ospn.jp/press/20160712award-4.html

この案内では、受賞者名は、OSC京都の実行委員長である

「吉田智子」となっていますが、実際は、本学の学生も含む、

OSC京都実行委員会(OSC京都ローカルスタッフ)

が、毎年、頑張っているからの受賞です。そして今年、

京都で開催されるOSCは記念すべき10回目を迎えました。

以下は、昨年のOSC京都のローカルスタッフの集合写真です。

右後ろの方の女性陣が本学の学生たちで、

白いブラウスを着ているのが吉田智子です。

一番長い方とは、10年間、OSCで一緒に活動ができていることに、

感謝です。これからも楽しくOSC京都の活動ができますように。

さて、今年もOSC京都は真夏( 2016.7.29-30 ) に実施され、今、

本学の学生たちもその準備に向けて頑張っています。

OSC京都の案内

http://www.ospn.jp/osc2016-kyoto/

OSC京都の司会者に本学学生がオーディションで決定

http://notredameningen.kyo2.jp/e489340.html

以下は、OSC京都での「LilyPad研究会(京都ノートルダム女子大学)」

のブース展示に向けて、Arduinoマイコンを組み込んだ

手芸作品を作っている学生の写真です。

(一枚目は、研究打ち合わせに来られた先生方に、作品を紹介している所です。)

では、OSCの会場でお会いしましょう。

報告:吉田智子

2016年06月21日

オープンソースカンファレンスの司会者オーディションが実施されました!

毎年、夏に京都リサーチパーク(KRP、Kyoto Research Park)で実施される、オープンソースカンファレンス京都(OSC京都)という、二日間でのべ1000人以上の来場者のあるコンピュータの見本市には、ノートルダムを含めた京都のいくつかの大学の学生が、ボランティアで運営を担当しています。

http://www.ospn.jp/osc2016-kyoto/

OSC京都(2016/07/29,30)について

吉田智子が実行委員長となった2011年以降、カンファレンスで一番注目されるLT(ライトニングトーク、5分ずつの複数のメンバーのプレゼンテーション)と閉会式の司会者を、本学の学生が担当する習慣が続いていたのですが、ここ数年は公平性のために一般応募のオーディションで司会者を選んでいます。

今年のオープンソースカンファレンスのLTと閉会式の司会者を決めるオーディションが、6月17日(金)にノートルダムで開かれました。審査したのは、その日の打ち合わせに出席した京都の実行委員のメンバー。その結果、本学の人間文化学科の岩嵜有紗さんに決定しました!

オーディションのお題である「今年の基調講演の紹介」をしています

急な質問にも笑顔で臨機応変に答えています

岩嵜さん、おめでとうございます。& 7月30日の基調講演とLTの司会の方、どうぞよろしくお願いします。

報告:吉田智子

http://www.ospn.jp/osc2016-kyoto/

OSC京都(2016/07/29,30)について

吉田智子が実行委員長となった2011年以降、カンファレンスで一番注目されるLT(ライトニングトーク、5分ずつの複数のメンバーのプレゼンテーション)と閉会式の司会者を、本学の学生が担当する習慣が続いていたのですが、ここ数年は公平性のために一般応募のオーディションで司会者を選んでいます。

今年のオープンソースカンファレンスのLTと閉会式の司会者を決めるオーディションが、6月17日(金)にノートルダムで開かれました。審査したのは、その日の打ち合わせに出席した京都の実行委員のメンバー。その結果、本学の人間文化学科の岩嵜有紗さんに決定しました!

オーディションのお題である「今年の基調講演の紹介」をしています

急な質問にも笑顔で臨機応変に答えています

岩嵜さん、おめでとうございます。& 7月30日の基調講演とLTの司会の方、どうぞよろしくお願いします。

報告:吉田智子

2016年06月20日

「平成生まれのための『Unix考古学』〜Unixとインターネットがこんなに発展したのはなぜなの?〜」

京都ノートルダム女子大学の「情報科学応用」と「ウェブデザインI」という科目名の授業(どちらも吉田智子の担当)に、6月17日(金)、スペシャルゲストが講義に来てくださいました。

スペシャルゲストとは、4月に発行された話題の書籍『Unix考古学 -The Truth of Legend-』の著者、藤田昭人さんです。

藤田さんは、今年のオープンソースカンファレンス京都( http://www.ospn.jp/osc2016-kyoto/ 2016/07/29,30 実施)で、基調講演をして下さる方で、関東に住んでおられます。

が、この日の夕方、この大学で行われるオープンソースカンファレンスのローカルスタッフミーティングに合わせて、京都に来てくださったので、私の授業での講義もお願いしたというわけでした。

ずいぶん前のことになりますが、藤田さんは私がUnixワークステーション開発の部署でOLをしていた頃の、Unixの師匠でもあります。(藤田さんは、私のことを「昔の同僚です」って紹介されましたが、師匠と弟子という方が私にはぴったりきます。)

まず1時間目の「情報科学応用」では、ちょうどコンピュータでの日本語環境を学ぶ初回だったので、

「コンピュータで日本語が使えるようになるということ」

というテーマでの講義をお願いしました。

藤田さんは1990年代に数年間、会社からの派遣で Omron LUNA-88K を40台寄贈したカーネギーメロン大学(ペンシルベニア州ピッツバーグ)に滞在されました。その時に、日本語が扱えるUnixマシンをサーバーにして、日本人滞在者へ情報を提供する「ピッツバーグ便利帳」という日本語の情報提供のサーバー環境を作って運用されていた話など、いろいろな具体的な例を紹介してくださいました。

ピッツバーグ便利帳 https://sites.google.com/site/pghbenricho/

長年に渡って、日本人はコンピュータで日本語を扱うことができるように努力してきたんですよね。私はそれを見てきた世代なので、そうそう、という感じで聞けましたが、平成生まれの学生さんはどうなんだろう?と思ったところで、藤田さんが、「この中で、留学などで海外に滞在したことがある人はいますか?」と聞かれました。

日本にいる限り、日本語が扱えないコンピュータ(PC、スマホなど)に出会うことがない若い学生の中でも、海外留学した時の現地のPC環境を経験したことがあると、日本語環境の話は理解しやすかったようです。

次の、2時間目の「ウェブデザインI」の授業では、

「平成生まれのための『Unix考古学』〜Unixとインターネットがこんなに発展したのはなぜなの?〜」

という講義タイトルでの話をお願いしました。

そして、藤田さんの講義を鋭く突っ込む役割として、平成生まれの大学生、Pasta-Kさんにも来ていただきました。

インターネットの元となった ARPAnet の話、Unixの誕生から発展の話などの中で、私が特に注目したのは、以下の話でした。

ARPAnetが成功した(インターネットという世界中を取り巻くネットワークが誕生して普及した)理由として、一番最初に掲げられるのが、BSD Unix というカリフォルニア大学バークレー校で作られたUnix の存在が大きいということ。1983年に誕生した 4.2 BSD には、TCP/IP が標準搭載されていたことにより、ARPAnetをみんなに普及させるという点で、貢献した。OSIというインターネットとは違う規格のプロトコルを電話会社は考えていて、そちらの方がより公式なプロトコルであったが、そちらではなく、インターネットが採用したTCP/IPの方が事実上の標準(デファクトスタンダード)として普及したのは、BSD Unix の貢献度が高い。

そして、重要なこととしては、BSDのソースコードをタダで世界に配って回るということが、世界での技術動向を支配する、非常に重要な意味を持ち、有効な手段であることが明らかになったのである。これはその後のオープンソースソフトウェアの活動の一番最初のひな型になった。

なるほど~。本当にその通りですね。日本人プログラマーとして、1994年リリースの4.4 BSDの開発プロジェクトに参加された藤田さんが言われると、より説得力がありました。

その後、Pasta-K さんや本学の学生からの質問にも答えていただき、学生たちにとっても有意義な時間となったと思います。

2コマ、合計3時間、お話をしていただいた後に、大学の近所のインドカレーのお店で、学生も交えてさらに情報交換。

そして夕方は、本学で実施された「オープンソースカンファレンスのローカルスタッフミーティング」で、基調講演の内容に関しての打ち合わせも行いました。こちらのミーティングには、本学の学生が2名、参加してくれました。

藤田さん、Pasta-Kさん、ノートルダムでの長~い一日、お疲れ様でした。本番の7月30日の講演を今から楽しみにしています。

以下が、2016年7月30日(土)に行われる、藤田さんのOSC京都での基調講演の概要です。

”平成生まれのための「Unix考古学」~GitHubなしでどうやって開発していたの?~”

http://www.ospn.jp/osc2016-kyoto/pdf/press_release_kyoto_20160530.pdf

報告:吉田智子

2016年06月18日

学生が大活躍した littleBits体験コーナー実施報告

2016年6月11日(土)の人間文化学科の公開講座「パズルや手芸を使って学ぶプログラミングと数学」の報告は昨日のブログで報告しました。

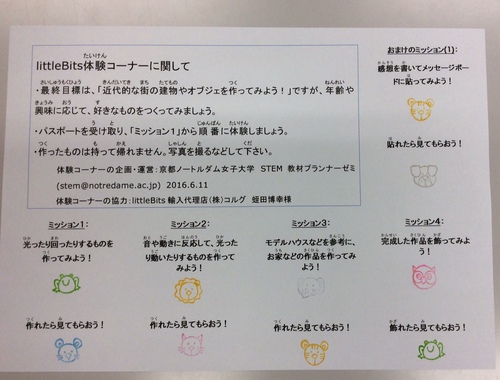

同日、公開講座の実施された大講義室の向かいのアクティブラーニングスペースでは、 littleBits体験コーナー「近代的な街を作ろう!」を行いました。

当日は、この併設イベントに参加するために来られた方が約40名、そして、公開講座に参加された86名のうちの大多数が、併設イベントにも足を運ばれましたので、このコーナーは12:30~16:00までの開催中、多くの人でにぎわいました。

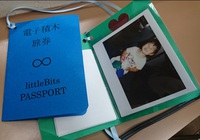

この littleBitsコーナーを支えてくれたのが、学生スタッフです。事前準備の様子は、

学生たちのアイデアと作業で魅力あふれるlittleBits体験コーナーが出現!

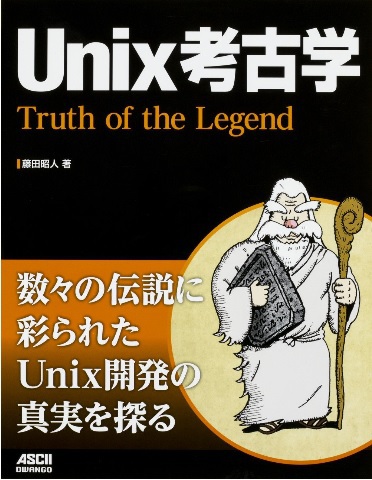

(2016年6月10日のブログ、「音や人影に反応して目が光ったり、ほっぺが回る看板」と「体験パスポート制作」)

で紹介した通りです。

そして迎えた、6月11日当日。

学生スタッフが頑張っている姿は、公開講座の取材に来られた新聞記者さんをも感動させ、6月17日(金)の読売新聞の朝刊28面に

「科学に興味 スイッチポン 〜プログラミング公開講座〜」

というタイトルで報道されました。記事では、学生スタッフが小学生に littleBits を教える様子の写真が、教えてもらっている小学生の女の子のコメントつきで紹介され、写真のキャプチャは「大学生に教わりながら電子回路を組み立てる子ども(右)(左京区で)」でした。

以下に、当日の写真を何枚か紹介します。

いざ出陣!最終打ち合わせをするスタッフ

これから街ができていくテーブルを前に

パンダの看板がお客様をお出迎え(開場前)

工作コーナーもおしゃれに準備万端!(開場前)

まず受付で「体験パスポート」を渡します

子どもの体験をサポートしています

ノートルダム教育修道女会の和田環理事長も littleBits を見学!

LEGOとlittlebitsを組み合わせた「からくり人形」に興味津々

来場者の作品をチェキ(ポラロイドカメラ)で印刷してプレゼント

パスポートを首にかけて嬉しそう(奥の方が受付)

賑わう工作コーナー

終了時間が過ぎても制作中の親子連れ

光ったり動いたり鳴ったりする近代的な街が出来上がりました

翌日のオープンキャンパスの来場者にも看板や街を見てもらいました

お疲れ様でした~

大活躍した学生をはじめとする、この体験コーナーをサポートしてくれたすべての人に感謝します。

報告:吉田智子

» 続きを読む

同日、公開講座の実施された大講義室の向かいのアクティブラーニングスペースでは、 littleBits体験コーナー「近代的な街を作ろう!」を行いました。

当日は、この併設イベントに参加するために来られた方が約40名、そして、公開講座に参加された86名のうちの大多数が、併設イベントにも足を運ばれましたので、このコーナーは12:30~16:00までの開催中、多くの人でにぎわいました。

この littleBitsコーナーを支えてくれたのが、学生スタッフです。事前準備の様子は、

学生たちのアイデアと作業で魅力あふれるlittleBits体験コーナーが出現!

(2016年6月10日のブログ、「音や人影に反応して目が光ったり、ほっぺが回る看板」と「体験パスポート制作」)

で紹介した通りです。

そして迎えた、6月11日当日。

学生スタッフが頑張っている姿は、公開講座の取材に来られた新聞記者さんをも感動させ、6月17日(金)の読売新聞の朝刊28面に

「科学に興味 スイッチポン 〜プログラミング公開講座〜」

というタイトルで報道されました。記事では、学生スタッフが小学生に littleBits を教える様子の写真が、教えてもらっている小学生の女の子のコメントつきで紹介され、写真のキャプチャは「大学生に教わりながら電子回路を組み立てる子ども(右)(左京区で)」でした。

以下に、当日の写真を何枚か紹介します。

いざ出陣!最終打ち合わせをするスタッフ

これから街ができていくテーブルを前に

パンダの看板がお客様をお出迎え(開場前)

工作コーナーもおしゃれに準備万端!(開場前)

まず受付で「体験パスポート」を渡します

子どもの体験をサポートしています

ノートルダム教育修道女会の和田環理事長も littleBits を見学!

LEGOとlittlebitsを組み合わせた「からくり人形」に興味津々

来場者の作品をチェキ(ポラロイドカメラ)で印刷してプレゼント

パスポートを首にかけて嬉しそう(奥の方が受付)

賑わう工作コーナー

終了時間が過ぎても制作中の親子連れ

光ったり動いたり鳴ったりする近代的な街が出来上がりました

翌日のオープンキャンパスの来場者にも看板や街を見てもらいました

お疲れ様でした~

大活躍した学生をはじめとする、この体験コーナーをサポートしてくれたすべての人に感謝します。

報告:吉田智子

» 続きを読む

タグ :littleBits

2016年06月17日

人間文化学科の公開講座へのご参加、ありがとうございました!

2016年6月11日(土)の人間文化学科の公開講座「パズルや手芸を使って学ぶプログラミングと数学」にお越しいただきましたみまさま、ご参加ありがとうございました。

当日は、公開講座の方に86名、併設イベントの「littleBits体験コーナー」の方に36名、合計122名と、たくさんの方に参加していただくことができましたことを、ご報告いたします。

さっそく翌日 2016年6月12日(日)の京都新聞に、「プログラミング 実験で楽しく」というタイトルの、カラー写真つきで大きく紹介されました。さらに、6月17日(金)の読売新聞に、「科学に興味 スイッチポン 〜プログラミング公開講座〜」というタイトルで、同じく写真つきで大きく紹介されました。

以下に、何枚か写真を紹介しておきます。

(1) 「開会の挨拶」 コーディネーター 吉田 智子

(2) 「立体パズルや工作の中で数学に出会う」 立木 秀樹(京都大学 人間・環境学研究科 教授)

光にあてる方向で、影の形が四角くなるシェルピンスキー四面体

見る方向で、まったく違う姿を見せる美しいイマージナリーキューブ

以下は、立木先生が後半で紹介された、イマージナリーキューブパズル 3H=6T の紹介資料と通信販売サイトです。

イマジナリーキューブパズル 3H=6T

http://www.i.h.kyoto-u.ac.jp/~tsuiki/3H6T/index.html

http://imaginarycube.jimdo.com/mail-order/

(3) 「手を動かして楽しくコンピュータサイエンスを体験しよう!」(本学 非常勤講師 中村 亮太)

論理回路は生活のいろいろなところで使われている

littleBitsを使って実験しながら学びます

半加算器のしくみも手を動かしながら楽しく学びます

熱心に講義を聴く参加者のみなさん

以下は、中村先生が後半で紹介された、littleBits の論理回路の学習資料と通信販売サイトです。

https://lilypad.pen.jp/?&Csw-AwN0 littleBitsの論理回路を学んだ勉強会報告

http://jp.littlebits.com/expansion-packs/logic/ LOGIC Modules

次の写真は、 公開講座の司会を担当した岩嵜有紗さん(本学学生、放送研究同好会)です。準備万端の堂々たる司会ぶりでした。

ここでは、写真だけの紹介になりましたが、参加された方が、いろいろな感想をネットに書いてくださているようです。楽しんでいただけたことを、この公開講座を企画したものとして光栄に思います。ありがとうございました。

同日に実施された、併設の littleBitsで街を作ろうコーナーについては、http://notredameningen.kyo2.jp/d2016-06-18.html をご覧ください。

報告:吉田智子

当日は、公開講座の方に86名、併設イベントの「littleBits体験コーナー」の方に36名、合計122名と、たくさんの方に参加していただくことができましたことを、ご報告いたします。

さっそく翌日 2016年6月12日(日)の京都新聞に、「プログラミング 実験で楽しく」というタイトルの、カラー写真つきで大きく紹介されました。さらに、6月17日(金)の読売新聞に、「科学に興味 スイッチポン 〜プログラミング公開講座〜」というタイトルで、同じく写真つきで大きく紹介されました。

以下に、何枚か写真を紹介しておきます。

(1) 「開会の挨拶」 コーディネーター 吉田 智子

(2) 「立体パズルや工作の中で数学に出会う」 立木 秀樹(京都大学 人間・環境学研究科 教授)

光にあてる方向で、影の形が四角くなるシェルピンスキー四面体

見る方向で、まったく違う姿を見せる美しいイマージナリーキューブ

以下は、立木先生が後半で紹介された、イマージナリーキューブパズル 3H=6T の紹介資料と通信販売サイトです。

イマジナリーキューブパズル 3H=6T

http://www.i.h.kyoto-u.ac.jp/~tsuiki/3H6T/index.html

http://imaginarycube.jimdo.com/mail-order/

(3) 「手を動かして楽しくコンピュータサイエンスを体験しよう!」(本学 非常勤講師 中村 亮太)

論理回路は生活のいろいろなところで使われている

littleBitsを使って実験しながら学びます

半加算器のしくみも手を動かしながら楽しく学びます

熱心に講義を聴く参加者のみなさん

以下は、中村先生が後半で紹介された、littleBits の論理回路の学習資料と通信販売サイトです。

https://lilypad.pen.jp/?&Csw-AwN0 littleBitsの論理回路を学んだ勉強会報告

http://jp.littlebits.com/expansion-packs/logic/ LOGIC Modules

次の写真は、 公開講座の司会を担当した岩嵜有紗さん(本学学生、放送研究同好会)です。準備万端の堂々たる司会ぶりでした。

ここでは、写真だけの紹介になりましたが、参加された方が、いろいろな感想をネットに書いてくださているようです。楽しんでいただけたことを、この公開講座を企画したものとして光栄に思います。ありがとうございました。

同日に実施された、併設の littleBitsで街を作ろうコーナーについては、http://notredameningen.kyo2.jp/d2016-06-18.html をご覧ください。

報告:吉田智子

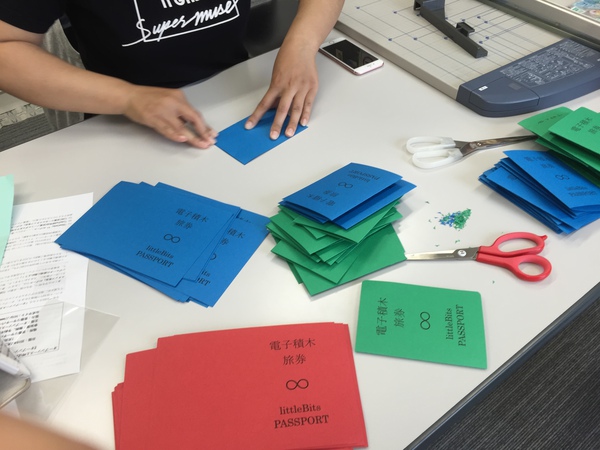

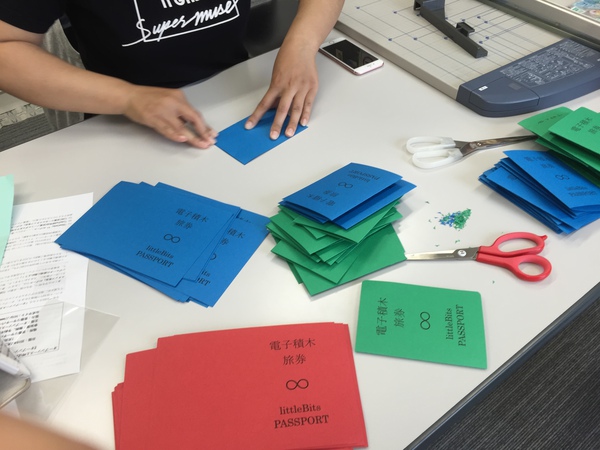

2016年06月10日

学生たちのアイデアと作業で魅力あふれるlittleBits体験コーナーが出現!

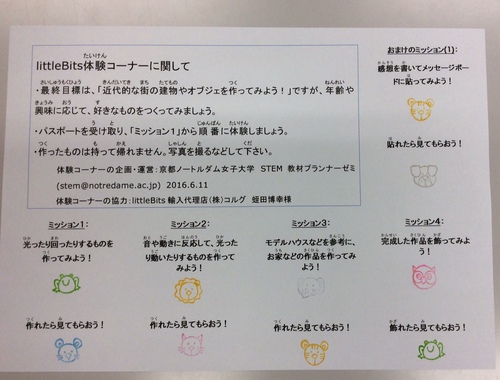

6月11日開催の公開講座には、併設イベントとして、

littleBitsで近代的な街を作ろう!

という、littleBitsの体験コーナーが設けられています。

littleBitsとは、磁石を電子回路につないで気軽にアイデア作品

が作れるものです。

さて、この日の体験をサポートしてくれる

キャリア形成ゼミ「STEM教材プランナーゼミ」の学生メンバーは、

この体験コーナーの看板を作ることになりました。

このパンダは、音に反応して目のLEDが光り、

動きを感知してモーターでほっぺが回ります。

以下は、作業中の写真です。

できあがった看板です。

時間と場所の部分は、裏から磁石でつけているので

(糊などを使っていないので)、次のイベントでは、

違う内容に簡単に差し替えることができるという、

すばらしいアイデアです。

そのからくり(回路)は、こんな風になっています。

そして、もう一つ、この体験コーナーに関して、

素敵なアイデアが出てきました。

という会話から、パスポートをデザインしたものを

作ることになったのです。

この会話からたったの一週間。メンバーは作業を頑張りました!

頑張りました!

パスポート作り中の写真

各ページのミッションと、それぞれにスタンプを押した様子は、次の通りです。

では littleBitsコーナーの参加者のみなさん、

パスポートを首にかけて、一つずつスタンプを

増やしながら、楽しく体験して下さいね。

報告:吉田智子

» 続きを読む

littleBitsで近代的な街を作ろう!

という、littleBitsの体験コーナーが設けられています。

littleBitsとは、磁石を電子回路につないで気軽にアイデア作品

が作れるものです。

さて、この日の体験をサポートしてくれる

キャリア形成ゼミ「STEM教材プランナーゼミ」の学生メンバーは、

この体験コーナーの看板を作ることになりました。

このパンダは、音に反応して目のLEDが光り、

動きを感知してモーターでほっぺが回ります。

以下は、作業中の写真です。

できあがった看板です。

時間と場所の部分は、裏から磁石でつけているので

(糊などを使っていないので)、次のイベントでは、

違う内容に簡単に差し替えることができるという、

すばらしいアイデアです。

そのからくり(回路)は、こんな風になっています。

そして、もう一つ、この体験コーナーに関して、

素敵なアイデアが出てきました。

「それぞれの体験ができたら、スタンプを押して

もらえると楽しいよね」

「そのスタンプ台紙は、おしゃれなものにしたいよね」

「スタンプを押すといったら...。パスポート!」

という会話から、パスポートをデザインしたものを

作ることになったのです。

この会話からたったの一週間。メンバーは作業を頑張りました!

頑張りました!

パスポート作り中の写真

各ページのミッションと、それぞれにスタンプを押した様子は、次の通りです。

では littleBitsコーナーの参加者のみなさん、

パスポートを首にかけて、一つずつスタンプを

増やしながら、楽しく体験して下さいね。

報告:吉田智子

» 続きを読む

2016年06月09日

6/11の公開講座に関係した「図書館展示」のお知らせ

本学で、2016年6月11日(土)に

公開講座「パズルや手芸を使って学ぶプログラミングや数学」

が開催されるのに伴い、本学図書館で「この講座に関係した特別展示」

が行われています。

この展示では、公開講座に来られる皆さんが興味を持って下さるであろう

「珍しいガジェット」や「テクノ手芸作品」を集めてみました。

まず一つ目は、USBタイプライターです。

普通の昔ながらの手動タイプライターに、Arduino を付加して、

タイプライターからカチカチ入力した文字を、USBケーブルを介して、

PCやタブレット、iPadやiPhone、電子黒板に送れるようになっています。

これは、米国のJackさんという方が作られたもので、

USB typewriter 用の Arduinoボードが開発されています。

そして二つ目以降は、学科発行のピンク色のブックレット

「かわいい作品とプログラミングの出会いから広がる学びの世界」

の冊子の中で紹介している、各種のテクノ手芸作品の展示です

(ページ番号はブックレットの紹介ページ)。

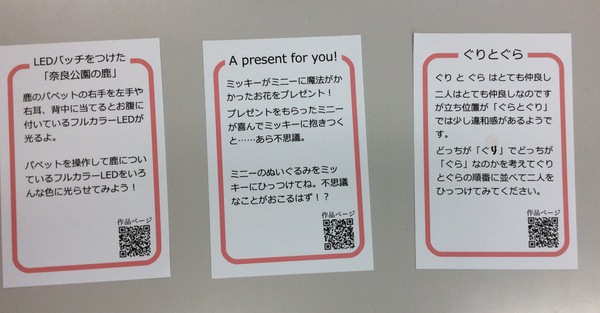

・ぐりとぐら ぐらとぐりでは 光りません(P.143)

・A Present for You ~ミッキーからミニーへ光るお花のプレゼント~(P.141)

・WAONと鳴くワオンくん(P.144)

・LEDバッチつけた奈良の鹿(P.91)

などなど、このブログでもこれまで紹介したことがある作品を、

ユージニア館の図書館の1Fの入口を入った正面に展示しています。

入館ゲートで、「展示を見に来ました!」と言って下されば、

外部の方にも入っていただけます。

POPにはQRコードがついていて、作品の詳細も見れるように

なっています。

6月末まで開催されていますので、公開講座の日以外でも、

ぜひ、本学の図書館にこの展示を見にお越し下さい。

報告:吉田智子

» 続きを読む

公開講座「パズルや手芸を使って学ぶプログラミングや数学」

が開催されるのに伴い、本学図書館で「この講座に関係した特別展示」

が行われています。

この展示では、公開講座に来られる皆さんが興味を持って下さるであろう

「珍しいガジェット」や「テクノ手芸作品」を集めてみました。

まず一つ目は、USBタイプライターです。

普通の昔ながらの手動タイプライターに、Arduino を付加して、

タイプライターからカチカチ入力した文字を、USBケーブルを介して、

PCやタブレット、iPadやiPhone、電子黒板に送れるようになっています。

これは、米国のJackさんという方が作られたもので、

USB typewriter 用の Arduinoボードが開発されています。

そして二つ目以降は、学科発行のピンク色のブックレット

「かわいい作品とプログラミングの出会いから広がる学びの世界」

の冊子の中で紹介している、各種のテクノ手芸作品の展示です

(ページ番号はブックレットの紹介ページ)。

・ぐりとぐら ぐらとぐりでは 光りません(P.143)

・A Present for You ~ミッキーからミニーへ光るお花のプレゼント~(P.141)

・WAONと鳴くワオンくん(P.144)

・LEDバッチつけた奈良の鹿(P.91)

|  |

などなど、このブログでもこれまで紹介したことがある作品を、

ユージニア館の図書館の1Fの入口を入った正面に展示しています。

入館ゲートで、「展示を見に来ました!」と言って下されば、

外部の方にも入っていただけます。

POPにはQRコードがついていて、作品の詳細も見れるように

なっています。

6月末まで開催されていますので、公開講座の日以外でも、

ぜひ、本学の図書館にこの展示を見にお越し下さい。

報告:吉田智子

» 続きを読む