2015年06月10日

教育実習の参観に行ってきました

本日は、4年生の教育実習校を、

訪問してきました。

(写真は、本日夕方の大学風景です。)

2年次より、国語科教育法で準備を始め、

4年次も、実習に行く前に、

学生は授業の練習を重ねています。

それでも、実際に学校で授業をするのは、

とても緊張するようです。

実習とはいえ、実際に生徒の皆さんの、

授業を運営するわけですから、

真剣に取り組むのは当然です。

実習に送り出す、大学の教員も、

応援はしますが、

実習する学生自身の力で、

何とか乗り越えなければなりません。

今回参観した授業では、

実習校の生徒さんも熱心で、

その雰囲気に助けられた面もあるかと思います。

それでも、生徒さんに働きかけ、

生徒さんたちが、授業に参加できるように、

工夫している様子を見ると、

この実習期間の間にも、成長しているのを感じました。

実習学生ご本人には、

授業についてアドバイスを伝えましたが、

実習期間の間には、

私の言葉よりも、

ためになる経験を得られたことと思います。

もう少しだけ、がんばって、

実習を終えると、また大学での生活に戻ります。

良い経験を、ぜひ後輩にも伝えてください。

報告:長沼光彦

訪問してきました。

(写真は、本日夕方の大学風景です。)

2年次より、国語科教育法で準備を始め、

4年次も、実習に行く前に、

学生は授業の練習を重ねています。

それでも、実際に学校で授業をするのは、

とても緊張するようです。

実習とはいえ、実際に生徒の皆さんの、

授業を運営するわけですから、

真剣に取り組むのは当然です。

実習に送り出す、大学の教員も、

応援はしますが、

実習する学生自身の力で、

何とか乗り越えなければなりません。

今回参観した授業では、

実習校の生徒さんも熱心で、

その雰囲気に助けられた面もあるかと思います。

それでも、生徒さんに働きかけ、

生徒さんたちが、授業に参加できるように、

工夫している様子を見ると、

この実習期間の間にも、成長しているのを感じました。

実習学生ご本人には、

授業についてアドバイスを伝えましたが、

実習期間の間には、

私の言葉よりも、

ためになる経験を得られたことと思います。

もう少しだけ、がんばって、

実習を終えると、また大学での生活に戻ります。

良い経験を、ぜひ後輩にも伝えてください。

報告:長沼光彦

2015年06月09日

学生主催の研究発表会が予定されています

大学生がもっとも優先すべきことは、勉強すること、研究すること。

特に、じっくり研究する時間が持てることは、大学生の特権ですよね。

自分の研究していることは、他人にも知ってほしいし、他人に話すことで、

そのテーマについての知識が広まったり、深まったりするものです。

また、他人の研究していることを知ることも大切ですよね。

そんなことを考えているときに、「学生が研究発表会を計画しています」

という案内をいただきました。ポスターも、主催の学生の方が自分で

デザインされて、作成されたそうです。すばらしい。

発表の申し込みは、6月18日(木)までとのことなので、学生の皆さんは、

発表を検討してみて下さいね。

報告:吉田智子

特に、じっくり研究する時間が持てることは、大学生の特権ですよね。

自分の研究していることは、他人にも知ってほしいし、他人に話すことで、

そのテーマについての知識が広まったり、深まったりするものです。

また、他人の研究していることを知ることも大切ですよね。

そんなことを考えているときに、「学生が研究発表会を計画しています」

という案内をいただきました。ポスターも、主催の学生の方が自分で

デザインされて、作成されたそうです。すばらしい。

発表の申し込みは、6月18日(木)までとのことなので、学生の皆さんは、

発表を検討してみて下さいね。

報告:吉田智子

2015年06月08日

6月14日はオープンキャンパスです

次の日曜日、6月14日は、

オープンキャンパスです。

ぜひ、きれいになったキャンパスをご覧ください。

人間文化学科は、午前中に模擬授業を、

堀勝博教授が担当します。

日本の年中行事の魅力を探る

~その種類と特徴について~

(上は、御霊神社、夏越の祓神事の写真です)

日本文化に興味のある方、

国語教員になろうと思う方は、

ぜひご参加ください。

また終日、図書館で、

体験コーナーを開催します。

鷲見朗子教授が担当し、

アラビア語の入門体験を行います。

(上は、鷲見朗子教授著作、

学科で発行したブックレット

『アラビアンナイトと北アフリカの物語』です。)

(*当日は、教授が執筆した、ブックレットを、

配布しています。よろしければお持ちください。)

イスラム教徒は、世界人口の約四分の一、

16億人を超えており、

日本に訪れる韓国客も増加しています。

「イスラム市場」という言葉があるほどで、

グローバル社会で、イスラム文化を知らないでは、

いられません。

この機会に、まずはアラビア語に、

触れてみるところから始めてはいかがでしょう。

もうひとつ、

図書館で体験コーナー、相談コーナーを開催するということで、

「図書館で京都フィールドワークする」という、

京都資料に触れるイベントを用意しました。

こちらもよろしければ、

ご参加ください。

報告:長沼光彦

オープンキャンパスです。

ぜひ、きれいになったキャンパスをご覧ください。

人間文化学科は、午前中に模擬授業を、

堀勝博教授が担当します。

日本の年中行事の魅力を探る

~その種類と特徴について~

(上は、御霊神社、夏越の祓神事の写真です)

日本文化に興味のある方、

国語教員になろうと思う方は、

ぜひご参加ください。

また終日、図書館で、

体験コーナーを開催します。

鷲見朗子教授が担当し、

アラビア語の入門体験を行います。

(上は、鷲見朗子教授著作、

学科で発行したブックレット

『アラビアンナイトと北アフリカの物語』です。)

(*当日は、教授が執筆した、ブックレットを、

配布しています。よろしければお持ちください。)

イスラム教徒は、世界人口の約四分の一、

16億人を超えており、

日本に訪れる韓国客も増加しています。

「イスラム市場」という言葉があるほどで、

グローバル社会で、イスラム文化を知らないでは、

いられません。

この機会に、まずはアラビア語に、

触れてみるところから始めてはいかがでしょう。

もうひとつ、

図書館で体験コーナー、相談コーナーを開催するということで、

「図書館で京都フィールドワークする」という、

京都資料に触れるイベントを用意しました。

こちらもよろしければ、

ご参加ください。

報告:長沼光彦

2015年06月07日

アートと電子技術の融合? ~「造花インタラクション」始動開始!~

8月に京都で実施される「オープンソースカンファレンス京都(OSC京都)」

の実行委員会には、学生スタッフとして本学の学生も参加しています。

そして、今年の「OSC京都」のテーマは、

「テクノクラフトでコンピュータの原理を学ぼう!」です。

今、OSC京都のスタッフ有志により、展示ブースで紹介するプロジェクトが、

いくつか進行しています。各プロジェクトのリーダーはすべて学生です。

その一つ、「造花インタラクション」の制作活動を、本学の学生も参加して、

朝から行っています。(たぶん、まだまだずっと、夕方まで続くと思います・・)

集まったメンバーは、最終的に作るイメージを共有した後、

チームに分かれて作業を開始。

トランジスターをArduino(マイコン)に組み込んだシステムを作るチーム、

LEDを組み込んだ造花を作るチーム、

アクションを検知する画像処理のチームなどに分かれての作業です。

造花の先生の指導の下、LEDを組み込んだお花を作って光らせる

ところまでは、お昼までにできました。

午後からも頑張っています!今日の夕方までにはどこまで出来るのでしょうか・・。

完成作品は、8月7日、8日のOSCの会場で見ることができます。お楽しみに。

OSC京都については、以下のページを参照してください。

http://www.ospn.jp/osc2015-kyoto/

報告:吉田智子

の実行委員会には、学生スタッフとして本学の学生も参加しています。

そして、今年の「OSC京都」のテーマは、

「テクノクラフトでコンピュータの原理を学ぼう!」です。

今、OSC京都のスタッフ有志により、展示ブースで紹介するプロジェクトが、

いくつか進行しています。各プロジェクトのリーダーはすべて学生です。

その一つ、「造花インタラクション」の制作活動を、本学の学生も参加して、

朝から行っています。(たぶん、まだまだずっと、夕方まで続くと思います・・)

集まったメンバーは、最終的に作るイメージを共有した後、

チームに分かれて作業を開始。

トランジスターをArduino(マイコン)に組み込んだシステムを作るチーム、

LEDを組み込んだ造花を作るチーム、

アクションを検知する画像処理のチームなどに分かれての作業です。

造花の先生の指導の下、LEDを組み込んだお花を作って光らせる

ところまでは、お昼までにできました。

午後からも頑張っています!今日の夕方までにはどこまで出来るのでしょうか・・。

完成作品は、8月7日、8日のOSCの会場で見ることができます。お楽しみに。

OSC京都については、以下のページを参照してください。

http://www.ospn.jp/osc2015-kyoto/

報告:吉田智子

2015年06月06日

三条通り 京都ふらぬーる

以前ご紹介した三条大橋から、

そのまま西へ進むと、

三条通りに向かいます。

(今回もよろしければ、京都の地図をご覧ください。)

三条大橋の東側も、

現在は三条通りですが、

平安時代の大路に由来する通り名で、

洛外の道を呼ぶのは、

いささか違和感があります。

(写真は、鴨川名物、

川端に並んで座る人たちです。)

とはいえ、山科あたりまで、

三条通りは続いています。

江戸時代より、三条大橋は、

東海道から続く、京都への入り口としての

役割がありました。

江戸時代の地図を見ると、

三条大橋の周辺は、

宿屋が並んでいます。

(現在も、盛り場となっているわけです。)

(写真は、私のマイ古地図です。)

現在の三条大橋も、

行き交う人や車で、

賑わっていますが、

河原町通りを越えると、

三条通り商店街につながります。

少し行くと、三条通りは、

新京極商店街通り、

さらに寺町通りと、交差します。

フレセミの第四コースも、

このあたりを通ったようですね。

三条通りをさらに西に進むと、

明治時代から大正時代に建てられた、

近代建築を見ることができます。

この話は、また次回に。

報告:長沼光彦

そのまま西へ進むと、

三条通りに向かいます。

(今回もよろしければ、京都の地図をご覧ください。)

三条大橋の東側も、

現在は三条通りですが、

平安時代の大路に由来する通り名で、

洛外の道を呼ぶのは、

いささか違和感があります。

(写真は、鴨川名物、

川端に並んで座る人たちです。)

とはいえ、山科あたりまで、

三条通りは続いています。

江戸時代より、三条大橋は、

東海道から続く、京都への入り口としての

役割がありました。

江戸時代の地図を見ると、

三条大橋の周辺は、

宿屋が並んでいます。

(現在も、盛り場となっているわけです。)

(写真は、私のマイ古地図です。)

現在の三条大橋も、

行き交う人や車で、

賑わっていますが、

河原町通りを越えると、

三条通り商店街につながります。

少し行くと、三条通りは、

新京極商店街通り、

さらに寺町通りと、交差します。

フレセミの第四コースも、

このあたりを通ったようですね。

三条通りをさらに西に進むと、

明治時代から大正時代に建てられた、

近代建築を見ることができます。

この話は、また次回に。

報告:長沼光彦

2015年06月05日

「初めての八ッ橋作り―京土産 自分で作って みませんか―」

2015年4月17日(金)に、フレッシュマンセミナーが開催され、私たちは

第4コース

「初めての八ッ橋作り ―京土産 自分で作って みませんか―」

というグループのコンセプトの元、一年生たちと八ッ橋を作りに

井筒八ッ橋三条店へ行きました。

ここからは上級生リーダーの一人、島次が報告します。

学内での午前の部の活動が終わり、いよいよ午後の部‼

待ちに待った八ッ橋の手作り体験。

大学内にはタクシーの列が…ズラリ。皆、ケータイで、写真を撮っていました。

その後、タクシーに乗り、体験場所近くの京都市役所前で降ろして頂きました。

そのまま、手作り体験へ、Let’s Go!

…ではなく、まず「本能寺」を見に行きました。有名な「本能寺」の奥には織田信長のお墓の他、

京都市指定保存樹にされているイチョウの木もありました。

「本能寺」を見た後、寺町・三条商店街を通りながら、

「あそこの店は○○が美味しいよ。」

「ここの店は○○があって…」等、

バスガイドさん並に知り尽くした、白坂さん(リーダーの一人)の説明を聞きつつ、

本日メインの井筒八ッ橋店に着きました。

お店の2階に体験専用の工房があり、そこで、八ッ橋のいい匂いがする、

紺色の作業着と白い帽子を借り、

お店の方から焼き方の手ほどきを受けました。

お店の2階は、こんな感じ。機械が3台あり、一人16枚、八ッ橋を焼きます。

皆、お店の方の話を真剣に聞いています。美味しく作りたいですもんね。

一通り説明を受け、いざ!

私は最初に作ったので、一回生のお手伝いをしていたのですが…

そのまま最後まで、リーダーさんや先生方のお手伝いもしていました。

以下、体験された先生方の写真です。

八ッ橋作りが終わった人から、自分で作った八ッ橋16枚+機械で作られた八ッ橋16枚

を入れる缶をデコレーションしました。

フレッシュマンセミナーでリーダーを務め、苦労した点もありますが、

貴重な経験をさせて頂きました。

普段、経験しないことをして、楽しんでいただけたかなと思います。

これからも、1回生の皆さんには「楽しい」大学生活を送ってほしいです。

お疲れ様でした。

報告:島次

第4コース

「初めての八ッ橋作り ―京土産 自分で作って みませんか―」

というグループのコンセプトの元、一年生たちと八ッ橋を作りに

井筒八ッ橋三条店へ行きました。

ここからは上級生リーダーの一人、島次が報告します。

学内での午前の部の活動が終わり、いよいよ午後の部‼

待ちに待った八ッ橋の手作り体験。

大学内にはタクシーの列が…ズラリ。皆、ケータイで、写真を撮っていました。

その後、タクシーに乗り、体験場所近くの京都市役所前で降ろして頂きました。

そのまま、手作り体験へ、Let’s Go!

…ではなく、まず「本能寺」を見に行きました。有名な「本能寺」の奥には織田信長のお墓の他、

京都市指定保存樹にされているイチョウの木もありました。

「本能寺」を見た後、寺町・三条商店街を通りながら、

「あそこの店は○○が美味しいよ。」

「ここの店は○○があって…」等、

バスガイドさん並に知り尽くした、白坂さん(リーダーの一人)の説明を聞きつつ、

本日メインの井筒八ッ橋店に着きました。

お店の2階に体験専用の工房があり、そこで、八ッ橋のいい匂いがする、

紺色の作業着と白い帽子を借り、

お店の方から焼き方の手ほどきを受けました。

お店の2階は、こんな感じ。機械が3台あり、一人16枚、八ッ橋を焼きます。

皆、お店の方の話を真剣に聞いています。美味しく作りたいですもんね。

一通り説明を受け、いざ!

私は最初に作ったので、一回生のお手伝いをしていたのですが…

そのまま最後まで、リーダーさんや先生方のお手伝いもしていました。

以下、体験された先生方の写真です。

|  |  |

八ッ橋作りが終わった人から、自分で作った八ッ橋16枚+機械で作られた八ッ橋16枚

を入れる缶をデコレーションしました。

フレッシュマンセミナーでリーダーを務め、苦労した点もありますが、

貴重な経験をさせて頂きました。

普段、経験しないことをして、楽しんでいただけたかなと思います。

これからも、1回生の皆さんには「楽しい」大学生活を送ってほしいです。

お疲れ様でした。

報告:島次

2015年06月04日

花のある大学 六 もうすぐ新キャンパスオープン

6月に新キャンパスがオープンすると申し上げました。

(花のある大学五)

正式な式典の前に、少しだけご紹介します。

先月は、この場所に立つことができませんでした。

長い間お世話になった旧校舎が建っていたからです。

無くなって、寂しい気持ちもありますが、

新ユージニア館の前がずいぶん広々としました。

学生の皆さんも、新校舎前の通路を行き来して、

ゆったりとした空間を実感しているようです。

向こうに見える、林のような木の並びが、

記事「花のある大学」に良く登場する、

茶室です。

通路の両脇にも木が植えられ、

緑の多い環境になりました。

授業の合間に散策するのも、

楽しいかと思います。

茶室の前の薔薇の鉢植えの顔ぶれも、

また変わっております。

こちらも、休み時間の楽しみです。

報告:長沼光彦

(花のある大学五)

正式な式典の前に、少しだけご紹介します。

先月は、この場所に立つことができませんでした。

長い間お世話になった旧校舎が建っていたからです。

無くなって、寂しい気持ちもありますが、

新ユージニア館の前がずいぶん広々としました。

学生の皆さんも、新校舎前の通路を行き来して、

ゆったりとした空間を実感しているようです。

向こうに見える、林のような木の並びが、

記事「花のある大学」に良く登場する、

茶室です。

通路の両脇にも木が植えられ、

緑の多い環境になりました。

授業の合間に散策するのも、

楽しいかと思います。

茶室の前の薔薇の鉢植えの顔ぶれも、

また変わっております。

こちらも、休み時間の楽しみです。

報告:長沼光彦

2015年06月03日

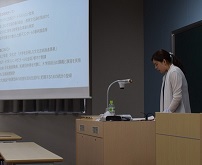

先輩にアートマネジメントを学ぶ+αの夕べ

5月30日夕方、

卒業生による特別講義

『アートマネジメントとの出会い』が行われました。

現在、静岡文化芸術大学 文化・芸術研究センター 研究員である

松本桜子先輩の研究の中心はアートマネジメント。

日本ではまだなじみの少ない言葉かもしれませんが、

芸術・文化と社会との出会いを

実現していくためには重要な知識や方法の集積です。

アートマネジメントの定義や歴史、特徴、課題を概観したうえで、

日本での取り組みの状況等についてお話していただきました。

質疑応答の時には硬かった後輩たちですが、

終了後、せっかくの機会なので

松本先輩を囲んでのフリートークとしたところ、

気が楽になったのか、盛り上がりが止まりません。

マルタ共和国での生活経験を経て、

アートマネジメント研究への道にはいった先輩のお話に

興味がつきません。

歓談は45分以上に及んだのでした。

後輩たちにとっては、未知の学問領域について学ぶだけではなく、

学生生活や将来についての考えを深める貴重な時間となりました。

松本先輩、ありがとうございました!!

(報告: 吉田朋子)

卒業生による特別講義

『アートマネジメントとの出会い』が行われました。

現在、静岡文化芸術大学 文化・芸術研究センター 研究員である

松本桜子先輩の研究の中心はアートマネジメント。

日本ではまだなじみの少ない言葉かもしれませんが、

芸術・文化と社会との出会いを

実現していくためには重要な知識や方法の集積です。

アートマネジメントの定義や歴史、特徴、課題を概観したうえで、

日本での取り組みの状況等についてお話していただきました。

質疑応答の時には硬かった後輩たちですが、

終了後、せっかくの機会なので

松本先輩を囲んでのフリートークとしたところ、

気が楽になったのか、盛り上がりが止まりません。

マルタ共和国での生活経験を経て、

アートマネジメント研究への道にはいった先輩のお話に

興味がつきません。

歓談は45分以上に及んだのでした。

後輩たちにとっては、未知の学問領域について学ぶだけではなく、

学生生活や将来についての考えを深める貴重な時間となりました。

松本先輩、ありがとうございました!!

(報告: 吉田朋子)

2015年06月02日

iPadで話し方チェック 国語科教育法Ⅰ

教師になるには、

話し方が大切です。

自分の話し方を、

客観的にチェックすることも必要です。

そこで、iPadを利用し、自分の話す姿を見てみることにしました。

人間文化学科では、

国語教諭免許(中学・高校)が取得できます。

国語科教育法Ⅰという授業では、

中学校での国語の授業運営を学び、

教員としての基礎的な力を身につけます。

近年の国語教育では、

読む・書く・話す・聞くと、

日本語の総合的な活用能力の育成が、

求められます。

教師も、それぞれの能力を磨かなければなりません。

なかでも話すことは基本です。

話し言葉にしなければ、

目の前の人に意思を伝えられません。

(学科の話し言葉教育実践や、

初年次教育も、ご参照ください。

1年次から、様々な形で、

コミュニケーション実践を行っています。)

そこで国語科教育法Ⅰの受講者は、

毎時間、話す練習をしています。

ただ、自分の話す姿は、

自分で見ることはできません。

そこで、iPadで動画を撮影してもらい、

自分でチェックしてみようというのです。

受講している学生の皆さんは、

自分の姿が、想像とはだいぶ違うようでした。

そして、ここを直すと、

もっと印象が良くなると、振り返っていました。

なかなか好評なようです。

プロ仕様のマックが置かれ、

冊子デザインや写真編集が行える、

大学の編集工房には、

iPadがいつでも使えるように、

スタンバイしています。

(上はわかりにくいですが、

iPadの充電ボックスです。)

こんなことをしてみようと、

アイデアがあれば、

どんどん活用しています。

今回の撮影は、学生の発案です。

報告:長沼光彦

話し方が大切です。

自分の話し方を、

客観的にチェックすることも必要です。

そこで、iPadを利用し、自分の話す姿を見てみることにしました。

人間文化学科では、

国語教諭免許(中学・高校)が取得できます。

国語科教育法Ⅰという授業では、

中学校での国語の授業運営を学び、

教員としての基礎的な力を身につけます。

近年の国語教育では、

読む・書く・話す・聞くと、

日本語の総合的な活用能力の育成が、

求められます。

教師も、それぞれの能力を磨かなければなりません。

なかでも話すことは基本です。

話し言葉にしなければ、

目の前の人に意思を伝えられません。

(学科の話し言葉教育実践や、

初年次教育も、ご参照ください。

1年次から、様々な形で、

コミュニケーション実践を行っています。)

そこで国語科教育法Ⅰの受講者は、

毎時間、話す練習をしています。

ただ、自分の話す姿は、

自分で見ることはできません。

そこで、iPadで動画を撮影してもらい、

自分でチェックしてみようというのです。

受講している学生の皆さんは、

自分の姿が、想像とはだいぶ違うようでした。

そして、ここを直すと、

もっと印象が良くなると、振り返っていました。

なかなか好評なようです。

プロ仕様のマックが置かれ、

冊子デザインや写真編集が行える、

大学の編集工房には、

iPadがいつでも使えるように、

スタンバイしています。

(上はわかりにくいですが、

iPadの充電ボックスです。)

こんなことをしてみようと、

アイデアがあれば、

どんどん活用しています。

今回の撮影は、学生の発案です。

報告:長沼光彦

2015年06月01日

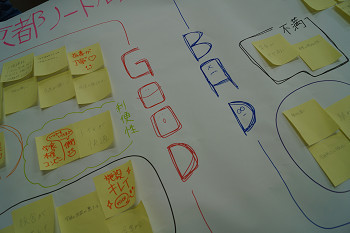

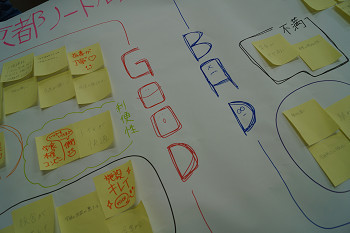

アイデアを出し合い、まとめる 日本語コミュニケーション

アイデアを言葉にして、伝え、まとめて形にする。

大学で、まず身につけてほしいのは、

こういう表現力と創造力です。

とはいえ、社会人でも、

うまく考えを形にできるかというと、

なかなか難しいのではないでしょうか。

人間文化学科では、

1年次の、大学の導入教育、

また、社会人基礎力の育成を目指し、

日本語コミュニケーションという授業を行っています。

今回行ったのは、模造紙と付箋を使った、

アイデアをまとめる実践作業です。

KJ法と呼ばれる思考整理法を、

少し形を変えて、

グループワークとして行っています。

(川喜田二郎『発想法』中公新書1967)

今回のポイントは3つ。

ひとつは、自分や他人の発想を否定しないこと。

「××してはいけない」という考え方は、

柔軟な発想を邪魔します。

もうひとつは、まとめる方法を、

意識すること。

単純には、「善←→悪」のような対立。

および、「人間」「動物」「生命」といった、

カテゴリー分類と、その範囲を明確にします。

そして、最後に、互いに協力すること。

要領の良い人は、人の力を借りない方が、

ささっとまとめられるかもしれません。

しかし、社会人となったときに、

職場に勤めるならば、

協力することは不可欠です。

それに、力を合わせた方が、

よいアイデアが出ることが多いのです。

(今年も編集倶楽部をしています)

3つは、よくばったような感じもしますが、

4月から少しずつ、積みあげて、

協同作業を進めています。

実践をとおして、楽しく、

アイデアの出し方、まとめ方を、

身につけてほしいと考えています。

報告:長沼光彦

大学で、まず身につけてほしいのは、

こういう表現力と創造力です。

とはいえ、社会人でも、

うまく考えを形にできるかというと、

なかなか難しいのではないでしょうか。

人間文化学科では、

1年次の、大学の導入教育、

また、社会人基礎力の育成を目指し、

日本語コミュニケーションという授業を行っています。

今回行ったのは、模造紙と付箋を使った、

アイデアをまとめる実践作業です。

KJ法と呼ばれる思考整理法を、

少し形を変えて、

グループワークとして行っています。

(川喜田二郎『発想法』中公新書1967)

今回のポイントは3つ。

ひとつは、自分や他人の発想を否定しないこと。

「××してはいけない」という考え方は、

柔軟な発想を邪魔します。

もうひとつは、まとめる方法を、

意識すること。

単純には、「善←→悪」のような対立。

および、「人間」「動物」「生命」といった、

カテゴリー分類と、その範囲を明確にします。

そして、最後に、互いに協力すること。

要領の良い人は、人の力を借りない方が、

ささっとまとめられるかもしれません。

しかし、社会人となったときに、

職場に勤めるならば、

協力することは不可欠です。

それに、力を合わせた方が、

よいアイデアが出ることが多いのです。

(今年も編集倶楽部をしています)

3つは、よくばったような感じもしますが、

4月から少しずつ、積みあげて、

協同作業を進めています。

実践をとおして、楽しく、

アイデアの出し方、まとめ方を、

身につけてほしいと考えています。

報告:長沼光彦