2019年12月23日

ノートルダムクリスマス2019

寒さが深まり、年の瀬を感じるこの頃です。

皆様、いかがお過ごしでしょうか。

さて大学では、12月19日に

「ノートルダムクリスマス2019」を開催いたしました。

このイベントは、ノートルダムファミリーである

小学校、中学高等学校、大学の生徒、学生が集まり、

イエス・キリストの生誕からを演劇・演奏で、また祈りが行われます。

今年度も司会・ナレーション・共同祈願を、国際日本文化学科の学生が担当しました。

今回は、担当した学生のインタビューをお届けします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【司会】

司会は、3年次生 夏井瑞穂さんです。

夏井さんは、今回初めてのNDクリスマスの参加でしたが、いかがでしたか?

初参加にも関わらず、司会をする機会を頂けたことを本当に嬉しく思います。

厳かな雰囲気であったため、非常に緊張しましたが、無事に本番を終えることができました。

司会は出番が多く、最後まで気を抜くことができないため、

中々楽しむ余裕はありませんでした。

それでも、客席がろうそくの光で一杯になった風景をみたときには、とても感動しました。

今回の経験の中で、特に印象に残った部分はどこでしたか?

自分の話し方の癖を改めて実感できたことです。

本番に向けて練習を重ねましたが、方言の影響で「さ行」に自信がありませんでした。

特に語尾の「〜しましょう。」「〜ます。」をうまく言うことが出来ず、

平野先生から沢山ご指導いただきました。

生まれ持った話し方を変えることは一朝一夕にはできませんが、

少しでも皆さんが聞きやすいように話せていれば嬉しいです。

今回、我々のナレーションをご指導くださいました

平野美保先生より、コメントを頂いております。

そちらも合わせてご紹介いたします。

平野先生からのコメント>>

夏井さんは、美しい声、話し方だけでなく、

瞬時の冷静な判断、対応も見事でした。

夏井さんの司会の際に、

夏井さんとは関係ないところで、ちょっとしたハプニングが起きました。

これだけ大きなイベントですので、動揺し、

あとに引きずってもおかしくない状況でしたが、

驚くほど冷静に対処し、安心して聞ける司会をしていました。

そのため、誰もがそのハプニングをすぐに忘れ、

NDクリスマスを楽しめたのではないかと思います。

司会は、会場の人たちが内容に集中できるようにしていくことも大事な役割の一つです。

その役割を理解しての素晴らしい司会でした。

【ナレーション】

ナレーションは、2年次生の近藤琴美さんと、3年次生の米澤真樺です。

まずは、近藤さんから。

ナレーションとして初めての参加となりましたが、いかがでしたか?

初めてで発音や方言などの癖を直すのが大変でしたが、

勉強になることばかりでとても為になりました。

また機会があればやりたいなと思いました。

この経験が様々な場面で活かされると思いますが、

今後はどのようなことに挑戦してみたいですか?

ナレーションだけではなく、司会や朗読など幅広い声の仕事を挑戦してみたいです。

平野先生からコメント>>

近藤さんのナレーションは、美しく澄んだ声に、

音域が広いため、聞いていて心地よさを感じるものでした。

また、上記コメントで、近藤さんが癖等についておっしゃっていますが、

本番では全くそれを感じさせないほど、努力を重ねていたと思います。

その努力に加えて、本番に強い度胸と集中力は素晴らしものでした。

物語にすっと入っていける、最高のナレーションであったと思います。

【共同祈願】

共同祈願を担当したのは、2年次生の坂田小夏さんです。

大学生代表としての共同祈願でしたが、どのようなことを祈願してくださったのでしょうか?

クリスマスの共同祈願ということで、

イエス降誕の物語に目を向け祈願の文を書きました。

そしてその物語を家族や友人などといった大切な人と振り返り、

暖かいクリスマスを過ごせますように気持ちを込めてお祈りしました。

今回の共同祈願はいかがでしたか?

普段のミサとは異なり、

多くの人にお祈りを聞いていただく必要があったのですごく緊張しました。

しかし、本番前に平野先生にご指導いただき、

思いを込めてゆっくり読むことを意識しました。

よりこの共同祈願の本質がNDクリスマスに来られた方に

届いたような気がして嬉しかったです。

平野先生からコメント>>

坂田さんは、本番直前に少しアドバイスができただけでしたが、

すぐに本番で対応していました。

素直な性格や、普段からの相手の方への思いやりが

このような聞き取りやすく心にしみわたる共同祈願に結びついたと思います。

坂田さんの思い、祈りは、会場中の方たちに届いたのではないでしょうか。

坂田さんの優しさ、芯の強さをも感じました。

最後に、私米澤のコメントを少し。

私は昨年に引き続き2回目のナレーションを担当しました。

「聖書朗読」は、普段の話し方とはまた違った表現の世界があります。

そこでの難しさを感じることはもちろん、今回はその中で工夫ができる余裕が生まれ、

世界観を感じながら読むことができました。

このような貴重な経験を2度も大学生活の中でさせていただけた環境に感謝しています。

ありがとうございました。

平野先生からのコメント>>

米澤さんは、前回以上に、登場人物たちの細やかな感情、性格、行動を深く考え、

見事に表現し、より磨きがかかったように思いました。

米澤さんは、今回のブログでもリポーター役(本ブログ報告者)を気持ちよく受け、

このようにまとめてくださいましたが、

いつも周りの人を気遣いながら、かつ積極的に様々なことに取り組んでいます。

そうした普段からの、

米澤さんにとっては当たり前の行動、考え方等が、

このナレーションにも反映されているように思いました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

今年も無事にノートルダムクリスマスを終えることができました。

我々学生一同、今回の経験を糧に

今後も日々精進してまいりたいと思います。

皆様も令和初めてのステキなクリスマスをお過ごしください。

メリークリスマス!!

(報告:国際日本文化学科3年次生 米澤真樺)

皆様、いかがお過ごしでしょうか。

さて大学では、12月19日に

「ノートルダムクリスマス2019」を開催いたしました。

このイベントは、ノートルダムファミリーである

小学校、中学高等学校、大学の生徒、学生が集まり、

イエス・キリストの生誕からを演劇・演奏で、また祈りが行われます。

今年度も司会・ナレーション・共同祈願を、国際日本文化学科の学生が担当しました。

今回は、担当した学生のインタビューをお届けします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【司会】

司会は、3年次生 夏井瑞穂さんです。

夏井さんは、今回初めてのNDクリスマスの参加でしたが、いかがでしたか?

初参加にも関わらず、司会をする機会を頂けたことを本当に嬉しく思います。

厳かな雰囲気であったため、非常に緊張しましたが、無事に本番を終えることができました。

司会は出番が多く、最後まで気を抜くことができないため、

中々楽しむ余裕はありませんでした。

それでも、客席がろうそくの光で一杯になった風景をみたときには、とても感動しました。

今回の経験の中で、特に印象に残った部分はどこでしたか?

自分の話し方の癖を改めて実感できたことです。

本番に向けて練習を重ねましたが、方言の影響で「さ行」に自信がありませんでした。

特に語尾の「〜しましょう。」「〜ます。」をうまく言うことが出来ず、

平野先生から沢山ご指導いただきました。

生まれ持った話し方を変えることは一朝一夕にはできませんが、

少しでも皆さんが聞きやすいように話せていれば嬉しいです。

今回、我々のナレーションをご指導くださいました

平野美保先生より、コメントを頂いております。

そちらも合わせてご紹介いたします。

平野先生からのコメント>>

夏井さんは、美しい声、話し方だけでなく、

瞬時の冷静な判断、対応も見事でした。

夏井さんの司会の際に、

夏井さんとは関係ないところで、ちょっとしたハプニングが起きました。

これだけ大きなイベントですので、動揺し、

あとに引きずってもおかしくない状況でしたが、

驚くほど冷静に対処し、安心して聞ける司会をしていました。

そのため、誰もがそのハプニングをすぐに忘れ、

NDクリスマスを楽しめたのではないかと思います。

司会は、会場の人たちが内容に集中できるようにしていくことも大事な役割の一つです。

その役割を理解しての素晴らしい司会でした。

【ナレーション】

ナレーションは、2年次生の近藤琴美さんと、3年次生の米澤真樺です。

まずは、近藤さんから。

ナレーションとして初めての参加となりましたが、いかがでしたか?

初めてで発音や方言などの癖を直すのが大変でしたが、

勉強になることばかりでとても為になりました。

また機会があればやりたいなと思いました。

この経験が様々な場面で活かされると思いますが、

今後はどのようなことに挑戦してみたいですか?

ナレーションだけではなく、司会や朗読など幅広い声の仕事を挑戦してみたいです。

平野先生からコメント>>

近藤さんのナレーションは、美しく澄んだ声に、

音域が広いため、聞いていて心地よさを感じるものでした。

また、上記コメントで、近藤さんが癖等についておっしゃっていますが、

本番では全くそれを感じさせないほど、努力を重ねていたと思います。

その努力に加えて、本番に強い度胸と集中力は素晴らしものでした。

物語にすっと入っていける、最高のナレーションであったと思います。

【共同祈願】

共同祈願を担当したのは、2年次生の坂田小夏さんです。

大学生代表としての共同祈願でしたが、どのようなことを祈願してくださったのでしょうか?

クリスマスの共同祈願ということで、

イエス降誕の物語に目を向け祈願の文を書きました。

そしてその物語を家族や友人などといった大切な人と振り返り、

暖かいクリスマスを過ごせますように気持ちを込めてお祈りしました。

今回の共同祈願はいかがでしたか?

普段のミサとは異なり、

多くの人にお祈りを聞いていただく必要があったのですごく緊張しました。

しかし、本番前に平野先生にご指導いただき、

思いを込めてゆっくり読むことを意識しました。

よりこの共同祈願の本質がNDクリスマスに来られた方に

届いたような気がして嬉しかったです。

平野先生からコメント>>

坂田さんは、本番直前に少しアドバイスができただけでしたが、

すぐに本番で対応していました。

素直な性格や、普段からの相手の方への思いやりが

このような聞き取りやすく心にしみわたる共同祈願に結びついたと思います。

坂田さんの思い、祈りは、会場中の方たちに届いたのではないでしょうか。

坂田さんの優しさ、芯の強さをも感じました。

最後に、私米澤のコメントを少し。

私は昨年に引き続き2回目のナレーションを担当しました。

「聖書朗読」は、普段の話し方とはまた違った表現の世界があります。

そこでの難しさを感じることはもちろん、今回はその中で工夫ができる余裕が生まれ、

世界観を感じながら読むことができました。

このような貴重な経験を2度も大学生活の中でさせていただけた環境に感謝しています。

ありがとうございました。

平野先生からのコメント>>

米澤さんは、前回以上に、登場人物たちの細やかな感情、性格、行動を深く考え、

見事に表現し、より磨きがかかったように思いました。

米澤さんは、今回のブログでもリポーター役(本ブログ報告者)を気持ちよく受け、

このようにまとめてくださいましたが、

いつも周りの人を気遣いながら、かつ積極的に様々なことに取り組んでいます。

そうした普段からの、

米澤さんにとっては当たり前の行動、考え方等が、

このナレーションにも反映されているように思いました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

今年も無事にノートルダムクリスマスを終えることができました。

我々学生一同、今回の経験を糧に

今後も日々精進してまいりたいと思います。

皆様も令和初めてのステキなクリスマスをお過ごしください。

メリークリスマス!!

(報告:国際日本文化学科3年次生 米澤真樺)

2018年07月10日

ラジオ番組生放送

先日、平野ゼミに所属メンバーでラジオの生放送に参加しました。

企画、構成を自分たちで考え、何度も練習を繰り返してきました。

生放送でとても緊張しましたが、良い緊張感を保ちつつ生放送に挑むことができました。

生放送を終えたメンバーの感想です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

田村未央

初めての司会担当で1人だけ30分ずっと出るということで、打ち合わせの時点から緊張したんですけど、本番は楽しく喋ることが出来たので本当に良かったです!良い雰囲気を作ってくれたゼミのみんなに感謝です!

茂呂楓花

とにかく楽しくできました。初めての試みだったけれど、すごく貴重な経験をさせてもらえて良かったです。沢山の人に聴いていただき、面白かったと感想もいただきました。

坂本葵

始まる前は緊張と不安でいっぱいでしたが、とても楽しくラジオに出演することができました。本番前に沢山練習をみんなでしてきたので、良いものが作れて良かったです。

阿部美沙樹

人前で話すことが苦手なのですごく緊張しました。しかしみんなに協力してもらい頑張れました。初めての経験で不安だったのですが、とても良い経験になりました!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

生放送に参加するというとても貴重な経験を通して、ひとつ成長できたのではないかと思います。自身が話している時はもちろん、そうでない時も純粋にラジオを楽しむことができました。練習から本番までとても充実した期間でした。

今回でひとつのプロジェクトは終了しましたが、私たち平野ゼミはこれからまた新しいプロジェクトにむけて進んでいきます。

次は、8月4日のオープンキャンパスに参加して学科トークをします。トークを通じて少しでも受験生の方に興味を持っていただけたらと思います。頑張ります!

報告:三年次生 森下世梨花

写真:平野美保

企画、構成を自分たちで考え、何度も練習を繰り返してきました。

生放送でとても緊張しましたが、良い緊張感を保ちつつ生放送に挑むことができました。

生放送を終えたメンバーの感想です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

田村未央

初めての司会担当で1人だけ30分ずっと出るということで、打ち合わせの時点から緊張したんですけど、本番は楽しく喋ることが出来たので本当に良かったです!良い雰囲気を作ってくれたゼミのみんなに感謝です!

茂呂楓花

とにかく楽しくできました。初めての試みだったけれど、すごく貴重な経験をさせてもらえて良かったです。沢山の人に聴いていただき、面白かったと感想もいただきました。

坂本葵

始まる前は緊張と不安でいっぱいでしたが、とても楽しくラジオに出演することができました。本番前に沢山練習をみんなでしてきたので、良いものが作れて良かったです。

阿部美沙樹

人前で話すことが苦手なのですごく緊張しました。しかしみんなに協力してもらい頑張れました。初めての経験で不安だったのですが、とても良い経験になりました!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

生放送に参加するというとても貴重な経験を通して、ひとつ成長できたのではないかと思います。自身が話している時はもちろん、そうでない時も純粋にラジオを楽しむことができました。練習から本番までとても充実した期間でした。

今回でひとつのプロジェクトは終了しましたが、私たち平野ゼミはこれからまた新しいプロジェクトにむけて進んでいきます。

次は、8月4日のオープンキャンパスに参加して学科トークをします。トークを通じて少しでも受験生の方に興味を持っていただけたらと思います。頑張ります!

報告:三年次生 森下世梨花

写真:平野美保

2017年02月03日

インタビューライター修業は学生どうしの取材から

先日から連日、「発展演習 ~インタビューライター実践編~」などの授業

のアウトプットとして学部学生がまとめた、卒業生や教員や先輩学生への

インタビュー記事を掲載してきました。

このような、しっかりと準備をしたインタビュー記事を書く前には、

以下のような、友達同士のインタビュー記事を書いて、

小見出しのつけ方などを学びました。

このような短いインタビュー記事を書く経験を経て、

魅力的な小見出しをみんなで考える練習をした後で

仕上げたものが、次のような大作なのでした。

・野田 四郎先生を取材した「~語学の魅力~ 経験が積み上げたものとは」

・中屋敷さんを取材した「就活・卒論・ノートルダムでの4年間」

・朱 鳳先生を取材した「日本に30年以上住んでいるからこそ、発見できること」

・吉田智子を取材した「仕事、特にインタビューを通しての知り合いが私の財産」

・堀 勝博先生を取材した「英語学科への入学から国語教師へ、そして万葉集の研究者への道」

報告:吉田智子

のアウトプットとして学部学生がまとめた、卒業生や教員や先輩学生への

インタビュー記事を掲載してきました。

このような、しっかりと準備をしたインタビュー記事を書く前には、

以下のような、友達同士のインタビュー記事を書いて、

小見出しのつけ方などを学びました。

Aさんに聞く

*趣味は国旗グッズ集め!

はじめに、Aさんの趣味についてお聞きしたところ、読書と国旗グッズ集めと貯金が趣味のようです。なぜ好きかをお聞ききしところ、読書は有川浩さんの本をよく読むそうです。国旗グッズ集めは、もともと国旗が好きだから楽しいそうです。貯金は、お金が好きだからと答えてくださいました。

*少人数が魅力の人間文化学科!

次に、人間文化学科の良いところをお聞きしたところ、少人数なので知り合いがたくさんいる、分からないことを聞きやすい、学生・先生共にいい人がたくさんいるので話しかけやすいとのことでした。

*西洋の文化と日本の文学の両方が学べる「日本近代文学講読」

最後に、お気に入りの授業について聞きました。Aさんお気に入りの授業は、資料の読み取り方を楽しく学べて、イギリスの文化と夏目漱石の関係が分かり、時代背景を知ったうえで、文学について深く知ることができる「日本近代文学講読」だそうです。

Aさん、ありがとうございました。

このような短いインタビュー記事を書く経験を経て、

魅力的な小見出しをみんなで考える練習をした後で

仕上げたものが、次のような大作なのでした。

・野田 四郎先生を取材した「~語学の魅力~ 経験が積み上げたものとは」

・中屋敷さんを取材した「就活・卒論・ノートルダムでの4年間」

・朱 鳳先生を取材した「日本に30年以上住んでいるからこそ、発見できること」

・吉田智子を取材した「仕事、特にインタビューを通しての知り合いが私の財産」

・堀 勝博先生を取材した「英語学科への入学から国語教師へ、そして万葉集の研究者への道」

報告:吉田智子

タグ :インタビューアクティブラーニング

2017年01月31日

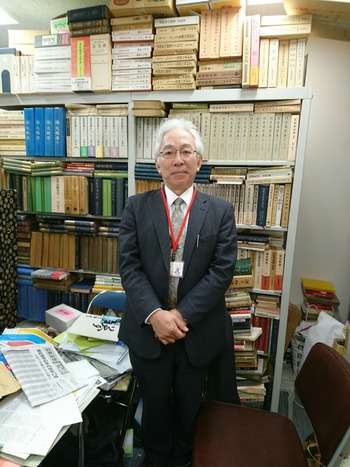

堀先生に聞きました!

~英語学科への入学から国語教師へ、そして万葉集の研究者への道~

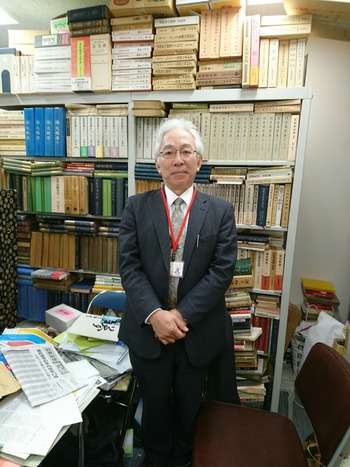

2016年12月12日の月曜日、学生のH.S.が堀勝博先生(以下、堀先生)へのインタビューを実施しました。

お聞きしたことは、「教師になろうと思ったきっかけ」、「英語学科から国語教師になった理由」、「万葉集の魅力」についての三項目です。

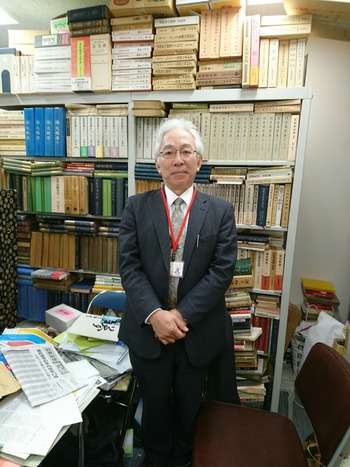

堀 勝博先生

○感覚的に身についていった自分の道

何やったんかなあ。きっかけ・・・、これってきっかけは無いかもしれんね。そもそもね、中学校2年ぐらいの時に必修クラブというものがありましてね。それで、私は音楽クラブの部長だったんですね。で、部長なのでね、私が何かもう授業取り仕切るみたいな雰囲気だったんですよ。授業なんだけどクラブ活動だから私が何か仕切ってたんですわ。

先生と相談して、こう、来週どんな授業しましょうか?みたいな。で、先生のアドバイス受けて私が全部授業仕切ってた記憶があるんですよ。で、何か人前で喋るということが結構楽しかったのかなあ。その、そういう体験が、みんなに伝えるというか、教えるというか、そういう仕事っていうのはいいなあと思い始めてね。

そして、高校生ぐらいの時はね、調子に乗ってね、私が教師になったら世の中変わるんじゃないか、と思い始めてね。段々とトーンがエスカレートしていって、私が教師にならないと世の中変わらないんじゃないかと。どんどん調子に乗っていってね、大学入る頃には、もう、絶対俺は教師になりたいなって感じになってましたね。

だから、一朝一夕にならずというのか、論理的に理詰めで、A+AすなわちBすなわちC、だから教師になろう。みたいな、そういうことじゃ無いですね。じわじわと、感覚的にこう、自分の進む道ができていったみたいな、進路として。そんな感じですね。

○日本人なら日本語で勝負!

これはね、理由が2つというか、3つというか、いくつかありましてね。

元々国語と英語、両方好きだったんです。で、両方受けたんです、大学を。

そもそも第一希望は、東京教育大学というのが昔ありまして、そこの国文学科が存続していればそこに行っていたと思います。でも、そこが潰れてですね、無くなっちゃったんですね。で、行き場を失って、結局、どっち行こうかなと。英語もそこそこ興味があったし、国語も行きたかった。両方受けて、両方通ったんです。どっち行こうか迷って、その大学の先生に相談に行ったんですよ。受験生として、その通った大学の先生に、「私はどっちに行けばいいでしょうか?」と相談に行きましてね。そしたら「君は、話を聞くと、英語に行った方がいいんじゃないか」と言われて、結局、英語に行ったんですけどね。でも元々国語が好きだったっていうのが1つの理由です。

大学に入って、国語と英語の教員免許を両方取ったんですけども、やっぱ、英語っちゅうのは外人には負けると思ったんですね。いくら勉強しても、いくら読んでも、やっぱり外人には絶対に勝てないわと、日本人は。ということを思い始めてですね、だから、日本人は日本語で勝負しないと、もう、絶対に英語で勝負したって勝たれへんと。っていうのは英語科に入った頃から思い始めてましたね。それをね、また結構焚き付ける先生がいたんですね。「君らいくら英語勉強したって、アメリカ行ってみ!オウムでも英語しゃべっとるで。」って言う先生がおってね。「何で英語なんか勉強すんねん」ってけしかける先生がいたんですよ。その先生の影響も受けてですね、いやあ、日本人は日本語で勝負せないかんなあと。思い始めたのが2つめの理由。

で、まあ、教師はどっちでもなれたんです。英語でも国語でもなれたんですけども、まあ、日本人は日本語の方が間違いないと。で、英語なんかやっぱり知識が不安定になりがちだし、英作文なんだって、「これが正解!」言うたって、外人からみたらね、「おー、違う違う」って言われる可能性が高いんですよ。母国語でない人はね、限界があると、その外国語に関しては。そういう思いもあって、結局、国語にしよう、と思ったのが2つめの理由ですね。

3つめは、当時教員採用試験受けるときに倍率がね、国語の方が低かったんです。国語が2倍だったんです。英語が5倍だったんです。で、どっち受けるかいうたら、そら国語受けるでしょ。それが3つめの大きな理由ですね。

だから、その、国語教師に何故なったかというのは、あんまりおもしろい話じゃ無いんですけど、結論から言えば、えー、まあ、やっぱり、日本人は国語に限るよっちゅう話やな。英語ではやっぱり勝負できんだろうと思った。

○曇ったガラスをきれいに

修士論文でちょっと深く深く古い日本の言葉を研究しているうちに、万葉集にぶつかったんですね。で、万葉集の言葉を知らないと、調べないと、その言葉の意味がはっきりしないという事が結構あってですね。何故かというと、万葉集が一番日本で古い日本語文献だからですね。どうしても万葉集にたどり着くんです。ところが、万葉集はですね、謎だらけなんですね。古今和歌集とかは、平仮名で書いてあるんで、だいたい読めばわかるんですよ。

ところが、万葉集は読み方がわからない場合が多いんですね。これ一体何と読むんやろうか?と。何故かというと、当時まだ仮名が無いので全部漢字で書いてあって、その漢字をどう読むかはその漢字を見た人が適当に考えて読む。そういう非常に大ざっぱなシステムで書いてるんですね、万葉は。

だからザックリと漢字で書いてあるのをみてですね、わかる人はいいんだけれども、段々とそれが見ただけではどういう歌なのか読めなくなるんですね。で、読めた風になってても、いや、これおかしいで?みたいなのがいっぱいあってね。その1個1個がどういう歌なのかがですね、曇りガラスに包まれてるみたいな感じなんです。何となくわかるけど、何か曇ってるんです、全部。で、この曇りを取りたいと、全部透明なガラスにしたい。でないとその歌に込められた古人の魂というか心が伝わってけーへんのですよ。曇ってるから、ガラスが。で、古今集なんかは、割と曇りがとれてて、読んだらだいたいこうだなっていうのが伝わって、ある程度伝わってくるんですよ。万葉はですね、全部ガラスで遮られてくっきりこっち伝わってこないんですよ。

ところが、ちょっとその曇ったのがとれた時、ワーッと来るものがあるんです。自分の解釈のしかたで、その、曇ってた部分がパッとハッキリしたことがあってね、で、尊敬する先生にその話をした時、えらい褒められたんですよ。「君、君の言うとおりや!」って言うってくれてね、その先生が。へえ、やってみたら出来るんやなあ思うてね、これはやらないかんなあと。平安時代、鎌倉時代、江戸時代と万葉集読んできた人らがいたはずやのに、まだ読めてないんですよ。曇ってるんですよ。それが大きな魅力であり、つまり、まだまだ古代の心が埋もれてしまっている事を、自分がこう、故人の心を極めていくというのかな?つまり、一種の鎮魂ですよ。つまり、亡くなった方の歌、その歌の心が、ある意味で、カバー掛けられている状態になっているのを、ディスカバーするというのかな?そういうことを、することができる面白さ?あるいはそういうことをする貴重さというのかな?その魅力に取り付かれたと。

それともう1つ、純粋によかったのは、万葉集の歌自体がですね、あんまりこう、嘘が無いんですね。嘘というか、飾りというか。そういうものが無くてね。その、人が死んだ。悲しい。とか、あの人が好き。本当に会いたい。とかね。その気持ちをね、そのままぶつけるような、叫ぶような。そういう歌が多いですね。で、古今和歌集とかになってくると、掛詞してみたりね。言葉を飾ったり、反語で裏返しに言ってみたりね。新古今和歌集なんかになると、美をいかに美しく見せるかみたいな、もう飾り立てるわけよ。もちろん、心打つような歌もありますよ、古今集にも新古今集にもね。でも万葉にはそういう飾りが無いんですね。ウソ偽りが無いというかな。真剣というかな。一生懸命、そのハートを歌に表そうとしたと、これがやっぱり万葉集の魅力ですね。

このインタビューは、学生のH.S.が担当しました。

2016年12月12日の月曜日、学生のH.S.が堀勝博先生(以下、堀先生)へのインタビューを実施しました。

お聞きしたことは、「教師になろうと思ったきっかけ」、「英語学科から国語教師になった理由」、「万葉集の魅力」についての三項目です。

堀 勝博先生

○感覚的に身についていった自分の道

「教師になろうと思ったきっかけはなんだったのですか?」

何やったんかなあ。きっかけ・・・、これってきっかけは無いかもしれんね。そもそもね、中学校2年ぐらいの時に必修クラブというものがありましてね。それで、私は音楽クラブの部長だったんですね。で、部長なのでね、私が何かもう授業取り仕切るみたいな雰囲気だったんですよ。授業なんだけどクラブ活動だから私が何か仕切ってたんですわ。

先生と相談して、こう、来週どんな授業しましょうか?みたいな。で、先生のアドバイス受けて私が全部授業仕切ってた記憶があるんですよ。で、何か人前で喋るということが結構楽しかったのかなあ。その、そういう体験が、みんなに伝えるというか、教えるというか、そういう仕事っていうのはいいなあと思い始めてね。

そして、高校生ぐらいの時はね、調子に乗ってね、私が教師になったら世の中変わるんじゃないか、と思い始めてね。段々とトーンがエスカレートしていって、私が教師にならないと世の中変わらないんじゃないかと。どんどん調子に乗っていってね、大学入る頃には、もう、絶対俺は教師になりたいなって感じになってましたね。

だから、一朝一夕にならずというのか、論理的に理詰めで、A+AすなわちBすなわちC、だから教師になろう。みたいな、そういうことじゃ無いですね。じわじわと、感覚的にこう、自分の進む道ができていったみたいな、進路として。そんな感じですね。

○日本人なら日本語で勝負!

「英語学科から国語教師になった理由を教えていただけますか?」

これはね、理由が2つというか、3つというか、いくつかありましてね。

元々国語と英語、両方好きだったんです。で、両方受けたんです、大学を。

そもそも第一希望は、東京教育大学というのが昔ありまして、そこの国文学科が存続していればそこに行っていたと思います。でも、そこが潰れてですね、無くなっちゃったんですね。で、行き場を失って、結局、どっち行こうかなと。英語もそこそこ興味があったし、国語も行きたかった。両方受けて、両方通ったんです。どっち行こうか迷って、その大学の先生に相談に行ったんですよ。受験生として、その通った大学の先生に、「私はどっちに行けばいいでしょうか?」と相談に行きましてね。そしたら「君は、話を聞くと、英語に行った方がいいんじゃないか」と言われて、結局、英語に行ったんですけどね。でも元々国語が好きだったっていうのが1つの理由です。

大学に入って、国語と英語の教員免許を両方取ったんですけども、やっぱ、英語っちゅうのは外人には負けると思ったんですね。いくら勉強しても、いくら読んでも、やっぱり外人には絶対に勝てないわと、日本人は。ということを思い始めてですね、だから、日本人は日本語で勝負しないと、もう、絶対に英語で勝負したって勝たれへんと。っていうのは英語科に入った頃から思い始めてましたね。それをね、また結構焚き付ける先生がいたんですね。「君らいくら英語勉強したって、アメリカ行ってみ!オウムでも英語しゃべっとるで。」って言う先生がおってね。「何で英語なんか勉強すんねん」ってけしかける先生がいたんですよ。その先生の影響も受けてですね、いやあ、日本人は日本語で勝負せないかんなあと。思い始めたのが2つめの理由。

で、まあ、教師はどっちでもなれたんです。英語でも国語でもなれたんですけども、まあ、日本人は日本語の方が間違いないと。で、英語なんかやっぱり知識が不安定になりがちだし、英作文なんだって、「これが正解!」言うたって、外人からみたらね、「おー、違う違う」って言われる可能性が高いんですよ。母国語でない人はね、限界があると、その外国語に関しては。そういう思いもあって、結局、国語にしよう、と思ったのが2つめの理由ですね。

3つめは、当時教員採用試験受けるときに倍率がね、国語の方が低かったんです。国語が2倍だったんです。英語が5倍だったんです。で、どっち受けるかいうたら、そら国語受けるでしょ。それが3つめの大きな理由ですね。

だから、その、国語教師に何故なったかというのは、あんまりおもしろい話じゃ無いんですけど、結論から言えば、えー、まあ、やっぱり、日本人は国語に限るよっちゅう話やな。英語ではやっぱり勝負できんだろうと思った。

○曇ったガラスをきれいに

「万葉集の魅力について教えて下さい」

修士論文でちょっと深く深く古い日本の言葉を研究しているうちに、万葉集にぶつかったんですね。で、万葉集の言葉を知らないと、調べないと、その言葉の意味がはっきりしないという事が結構あってですね。何故かというと、万葉集が一番日本で古い日本語文献だからですね。どうしても万葉集にたどり着くんです。ところが、万葉集はですね、謎だらけなんですね。古今和歌集とかは、平仮名で書いてあるんで、だいたい読めばわかるんですよ。

ところが、万葉集は読み方がわからない場合が多いんですね。これ一体何と読むんやろうか?と。何故かというと、当時まだ仮名が無いので全部漢字で書いてあって、その漢字をどう読むかはその漢字を見た人が適当に考えて読む。そういう非常に大ざっぱなシステムで書いてるんですね、万葉は。

だからザックリと漢字で書いてあるのをみてですね、わかる人はいいんだけれども、段々とそれが見ただけではどういう歌なのか読めなくなるんですね。で、読めた風になってても、いや、これおかしいで?みたいなのがいっぱいあってね。その1個1個がどういう歌なのかがですね、曇りガラスに包まれてるみたいな感じなんです。何となくわかるけど、何か曇ってるんです、全部。で、この曇りを取りたいと、全部透明なガラスにしたい。でないとその歌に込められた古人の魂というか心が伝わってけーへんのですよ。曇ってるから、ガラスが。で、古今集なんかは、割と曇りがとれてて、読んだらだいたいこうだなっていうのが伝わって、ある程度伝わってくるんですよ。万葉はですね、全部ガラスで遮られてくっきりこっち伝わってこないんですよ。

ところが、ちょっとその曇ったのがとれた時、ワーッと来るものがあるんです。自分の解釈のしかたで、その、曇ってた部分がパッとハッキリしたことがあってね、で、尊敬する先生にその話をした時、えらい褒められたんですよ。「君、君の言うとおりや!」って言うってくれてね、その先生が。へえ、やってみたら出来るんやなあ思うてね、これはやらないかんなあと。平安時代、鎌倉時代、江戸時代と万葉集読んできた人らがいたはずやのに、まだ読めてないんですよ。曇ってるんですよ。それが大きな魅力であり、つまり、まだまだ古代の心が埋もれてしまっている事を、自分がこう、故人の心を極めていくというのかな?つまり、一種の鎮魂ですよ。つまり、亡くなった方の歌、その歌の心が、ある意味で、カバー掛けられている状態になっているのを、ディスカバーするというのかな?そういうことを、することができる面白さ?あるいはそういうことをする貴重さというのかな?その魅力に取り付かれたと。

それともう1つ、純粋によかったのは、万葉集の歌自体がですね、あんまりこう、嘘が無いんですね。嘘というか、飾りというか。そういうものが無くてね。その、人が死んだ。悲しい。とか、あの人が好き。本当に会いたい。とかね。その気持ちをね、そのままぶつけるような、叫ぶような。そういう歌が多いですね。で、古今和歌集とかになってくると、掛詞してみたりね。言葉を飾ったり、反語で裏返しに言ってみたりね。新古今和歌集なんかになると、美をいかに美しく見せるかみたいな、もう飾り立てるわけよ。もちろん、心打つような歌もありますよ、古今集にも新古今集にもね。でも万葉にはそういう飾りが無いんですね。ウソ偽りが無いというかな。真剣というかな。一生懸命、そのハートを歌に表そうとしたと、これがやっぱり万葉集の魅力ですね。

堀先生、ありがとうございました。

このインタビューは、学生のH.S.が担当しました。

2017年01月26日

「インタビューライター実践編」の吉田智子先生に聞きました!

~仕事、特にインタビューを通しての知り合いが私の財産~

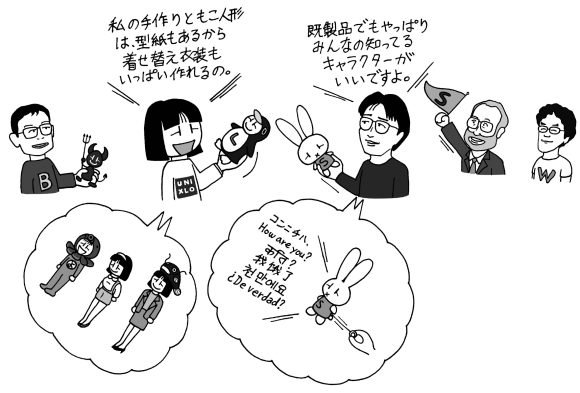

今回、人間文化学科の「発展演習」を「~インタビューライター実践編~」という内容で開講された吉田智子先生に、この授業を実施された理由などを聞きました。

-インタビューに関する授業を開講された理由とは

-今の研究や教育活動にもインタビューライターの経験は役立っていますか

インタビューにご協力いただいた方:

吉田智子教授 http://www.notredame.ac.jp/~tyoshida/

京都ノートルダム女子大学文学部卒業。入社した会社のUNIX開発部門に所属していた時代に、UNIXの社内普及のため、UNIX関連の記事の執筆や、編集や企画などの活動を開始。フリーのテクニカルライターとしての活動後、母校の教員に。

上述の雑誌記事はイラストレーター大山正弥氏のイラストが人気だった

(2001年2月号のルート訪問記の記事のイラストより)

【インタビューを担当したのは、この授業の受講生 N.O. でした。】 » 続きを読む

今回、人間文化学科の「発展演習」を「~インタビューライター実践編~」という内容で開講された吉田智子先生に、この授業を実施された理由などを聞きました。

-インタビューに関する授業を開講された理由とは

毎年、人間文化学科の少人数ゼミの「発展演習」を担当してきました。昨年度までは情報関係のテーマでやっていたのですが、わたし自身、一番興味があることというのが、人なんですね。今やっている研究も、一緒に活動している人々に魅力があって、楽しいからやっているような感じです。結局、わたしが今、一番、学生に伝えたいことを「発展演習」のテーマにしようと考えた時におもいついたのが、”魅力的な人を取材して、インタビュー記事を書く”という活動でした。後輩としての学生に伝えたい、自分が誇れることの一つが、

「取材をして文章にまとめて、それを読んでくれる人たちに、人の魅力を文字で伝えること」

だったのです。

そこで、今年度の「発展演習」では、インタビューライター実践編というサブタイトルにしました。学生募集のときに使ったフレーズは、次の通りでした。

「今の時代はネット検索すれば普通の情報は得られるし、人と会話をすると自分が知りたいこだわりの情報っていうのは得られる。そこから一歩進んで、そのこだわり情報をネットに置くことで、たくさんの人に伝えられる。これは、記事を書く人にとっても楽しいし、読む人は、実際には会ってない人のことを詳しく知れる。

インタビュー記事をまとめる人、つまり書き手のこだわりを含んだ情報を読むことは、読み手にもきっと楽しいし、その話をした人もたくさんの人に自分の考えを知ってもらえるから楽しいし、インタビューをして記事を書く人も楽しい。これって、一石三鳥のすばらしい行為だと思いませんか?」

というのも、実はわたしは仕事で長い期間、インタビューライターをやっていました。その時のノウハウを学生に伝えることで、一石三鳥の楽しい活動を、学生にも味わってもらいたいなっていうふうに思ったのです。

仕事でやっていたと話しましたけれども、具体的には、1995年から2005年まで「UNIX USER」っていう、ソフトバンクが出していた雑誌に、『よしだともこのルート訪問記』という連載を10年間、100回目までやりました。1999年には、その雑誌連載が単行本になるほどの人気連載でした。

2000年からは母校ノートルダムの専任教員になっていたこともあり、2005年におしまいにさせてもらったのですが、30代という一番生産性の高い時代に、毎月、最先端にいらっしゃるコンピューター関係者を訪ねて記事を書くということができたおかげで、たくさんの知り合いができて、今もわたしの財産になっています。

そういう、自分自身が誇れることを学生に伝える機会なんてそうそうあるものではないので、「発展演習」という人間文化の専任教員が担当できる枠を利用させてもらって、インタビューライター実践編というサブタイトルの授業をすることにしました。

-今の研究や教育活動にもインタビューライターの経験は役立っていますか

はい。いろんな意味で、インタビューライターの経験がなかったら今の研究も教育活動も成り立っていないな、というふうに思っています。

まず、一般的に研究というのは一人ではできないもので、特にわたしは学内外の先生たちとチームを組んでやっているんですけれども、そのメンバーもインタビューライター時代に知り合った方々や記事を読んでくださっていた方が多いです。

実は、教員として今のこの大学で教えるようになったきっかけも、インタビューライターをやっていたことに繋がっています。母校のゼミの先生を訪ねて、雑誌記事を書かせていただいたことで、母校に出入りするようになったからです。

今、研究活動として具体的には「子どものプログラミング教育の環境づくり」をやっていて、ノートルダムでもその教材を紹介したり、ノートルダムの学生も巻き込んだりして、教材開発をしています。こういう研究活動のためにも、わたしはいろんな人にその人の活動内容をきいて、それで今はこういう教材が世の中では必要なんだな、っていうことを知ることが多いです。情報はインターネットとか本から得ることができるのですが、わたしの場合は人との会話の中から、自分の道とか、教材の種類とかを考えているっていうのが多いです。

なので、学生の皆さんにも、そういう活動の楽しさを体験していただきたいなぁと。雑誌に毎月載せるっているようなチャンスはなかなか巡ってこないかもしれないんですけど、今ならネットを利用して発信できますからね。

インタビュー記事を書かないにしても、相手の話をしっかり聞いて、それを自分の仕事や生き方に役立てるっていうようなことは、どんな仕事に就いてもやって欲しいっていうふうに思っています。どんなにWebから情報が安易に得られる時代になったとしても、人との会話から得られる情報と、そこから発展する世界を大切にしてほしいと思っています。

仕事に就く前には、大学で卒業研究(卒業論文、卒業制作)っていうのをやることになるわけですが、その卒業研究のときも、ゼミの先生はもちろん、ゼミの先生以外の先生にも聞きにいったりとか、外部の人に自分の研究内容を話して意見をもらうとか、そういういろんな人の意見を聞いて研究や活動を進めるっていうのは、積極的にやって欲しいなっていうふうに思っています。

インタビューにご協力いただいた方:

吉田智子教授 http://www.notredame.ac.jp/~tyoshida/

京都ノートルダム女子大学文学部卒業。入社した会社のUNIX開発部門に所属していた時代に、UNIXの社内普及のため、UNIX関連の記事の執筆や、編集や企画などの活動を開始。フリーのテクニカルライターとしての活動後、母校の教員に。

上述の雑誌記事はイラストレーター大山正弥氏のイラストが人気だった

(2001年2月号のルート訪問記の記事のイラストより)

【インタビューを担当したのは、この授業の受講生 N.O. でした。】 » 続きを読む

2017年01月24日

朗らかで優しい朱鳳先生に、いろいろ質問しました!

~日本に30年以上住んでいるからこそ、発見できること~

みなさん、こんにちは!人間文化学科2回生の前田枝里です。

今回、私が取材させていただいたのは、人間文化学科教授の朱鳳(しゅほう)先生(以下朱先生)です。

朱先生は、私が1回生のころからたいへんお世話になっている先生です。

朱先生は、人間文化学科の教授のお一人ですが、中国人ということで、他の先生方とは違った経歴の持ち主ではないかと思い、2016年12月21日(水)に取材させていただきました。

この取材でわかった朱先生の生い立ちや、様々な出来事をたっぷりとお伝えします!

右が取材をさせていただいた朱先生

☆来日するまでの生い立ち

まず初めに、来日するまで、つまり幼少期から学生時代までの生い立ちを紹介します。

朱先生は、上海でお生まれになりましたが、幼少期は中国の無錫(むしゃく)という町で過ごされたそうです。この無錫という町は、中国の江蘇省の南部に位置し、改革開放以来、急激に工業が発展し、日本企業の進出が多い都市です。

朱先生曰く、すごく綺麗な町だそうで、私も後から調べてみたところ、幻想的な自然がとても印象的でした。

それから、朱先生はとてもおばあちゃん子だったそうで、幼少期のころの話を聞いた時間は僅かだったのですが、その時にどこか懐かしさを思い出されていたお顔が印象に残っています。

その後、小学校から大学までは再び上海で過ごされ、大学卒業後は中国民航という航空会社に勤められていたそうです。

この中国民航では、グランドスタッフなどで活躍されていました。

朱先生の優しい人柄なら、どのように勤務されていたのかなんとなく想像できますよね。

☆来日してからの生活

初来日は1986年だったそうで、一ヶ月ほど観光を楽しんだそうです。

当時日本はバブル全盛期で、日本という国がキラキラして見え、その後、23歳から24歳の一年間、京都外国語大学で1年間、留学生として学ぶことになりました。

その後、京都大学で一年間研修員として環境問題について取り組み、その後立命館大学文学部英文学科に編入し、そこで英語を学ばれたそうです。

中国から来た留学生が日本で英語を学んだということが、私には少し不思議な感覚でした。

それから、立命館大学4年の時に転機が訪れました。それは、日本で働くことになったのです。

朱先生は、中国人が必要とされていた茶谷産業株式会社という貿易関係会社にアルバイトに行っていたそうです。そして、そこでの一年間の勤務態度が評価され、なんと9年間(アルバイト一年、正社員8年)も勤務することになりました。

大学卒業後大学院も勧められていたそうですが、その会社に勤務したことにより、そこでの9年間の生活は日本の文化について学べたのでとても楽しく、また、通訳などを通じて日本の会社組織や仕事に対する態度もよく理解できたそうです。

☆来日前後の価値観の変化

いちばん大きいのは「性格が細かくなってきた。」ということだそうです。

朱先生曰く、これは小さいことを気にするようになったということだそうです。

確かに日本人には、こちらが「そんなところまでこだわる!?」と感じる人も多く存在するし、こう書いている私自身もどこかで何かしらにこだわっている箇所があるのかもしれません。

朱先生は、当初は日本人のこういった面に苛々していたそうですが、今では細かくなってきたと同時に、日本人特有の性格である「気遣い」ができるようにもなったと仰っていました。

私は、あの優しくて朗らかな雰囲気の朱先生のしか知らないので、朱先生でも小さなことで気にすることがあるのだなということを発見しました。

☆日本と中国、どちらが住みやすい?

私が「日本と中国、ぶっちゃけどちらが住みやすいですか。」という質問を投げかけたところ、朱先生は率直に「そりゃあ、日本です。」とお答えになられました。

私は、「中国」と答えられると思っていたので、この回答には正直びっくりしました。

先生に理由を尋ねたところ、もう人生の半分以上(約30年)を日本で過ごしているので、日本での暮らしに自然と慣れてきたと言います。

さらに、この「慣れ」を実感する出来事として、頭で何か考えるときは中国語で考えてから日本語に変換するのではなく、最初から日本語で考えているそうです。

私は、これにもすごく驚きました。

朱先生ご自身も、まさか日本に30年以上住むとは夢にも思っていなかったそうです。

初めて観光として来日して、そこから留学、就職を日本で過ごし続けたということは、何か日本との不思議な縁があったのでしょうか。

今回の取材で、朱先生の中国人ならではの価値観や、日本への印象を直接伺うことができました。

そして何より、私が感じる朱先生のいちばんの特徴である朗らかで優しいといった様子も随所で垣間見ることができました。

朱先生、取材にご協力いただき、本当にありがとうございました。

(インタビュー担当:2回生・前田枝里)

みなさん、こんにちは!人間文化学科2回生の前田枝里です。

今回、私が取材させていただいたのは、人間文化学科教授の朱鳳(しゅほう)先生(以下朱先生)です。

朱先生は、私が1回生のころからたいへんお世話になっている先生です。

朱先生は、人間文化学科の教授のお一人ですが、中国人ということで、他の先生方とは違った経歴の持ち主ではないかと思い、2016年12月21日(水)に取材させていただきました。

この取材でわかった朱先生の生い立ちや、様々な出来事をたっぷりとお伝えします!

右が取材をさせていただいた朱先生

☆来日するまでの生い立ち

まず初めに、来日するまで、つまり幼少期から学生時代までの生い立ちを紹介します。

朱先生は、上海でお生まれになりましたが、幼少期は中国の無錫(むしゃく)という町で過ごされたそうです。この無錫という町は、中国の江蘇省の南部に位置し、改革開放以来、急激に工業が発展し、日本企業の進出が多い都市です。

朱先生曰く、すごく綺麗な町だそうで、私も後から調べてみたところ、幻想的な自然がとても印象的でした。

それから、朱先生はとてもおばあちゃん子だったそうで、幼少期のころの話を聞いた時間は僅かだったのですが、その時にどこか懐かしさを思い出されていたお顔が印象に残っています。

その後、小学校から大学までは再び上海で過ごされ、大学卒業後は中国民航という航空会社に勤められていたそうです。

この中国民航では、グランドスタッフなどで活躍されていました。

朱先生の優しい人柄なら、どのように勤務されていたのかなんとなく想像できますよね。

☆来日してからの生活

初来日は1986年だったそうで、一ヶ月ほど観光を楽しんだそうです。

当時日本はバブル全盛期で、日本という国がキラキラして見え、その後、23歳から24歳の一年間、京都外国語大学で1年間、留学生として学ぶことになりました。

その後、京都大学で一年間研修員として環境問題について取り組み、その後立命館大学文学部英文学科に編入し、そこで英語を学ばれたそうです。

中国から来た留学生が日本で英語を学んだということが、私には少し不思議な感覚でした。

それから、立命館大学4年の時に転機が訪れました。それは、日本で働くことになったのです。

朱先生は、中国人が必要とされていた茶谷産業株式会社という貿易関係会社にアルバイトに行っていたそうです。そして、そこでの一年間の勤務態度が評価され、なんと9年間(アルバイト一年、正社員8年)も勤務することになりました。

大学卒業後大学院も勧められていたそうですが、その会社に勤務したことにより、そこでの9年間の生活は日本の文化について学べたのでとても楽しく、また、通訳などを通じて日本の会社組織や仕事に対する態度もよく理解できたそうです。

☆来日前後の価値観の変化

いちばん大きいのは「性格が細かくなってきた。」ということだそうです。

朱先生曰く、これは小さいことを気にするようになったということだそうです。

確かに日本人には、こちらが「そんなところまでこだわる!?」と感じる人も多く存在するし、こう書いている私自身もどこかで何かしらにこだわっている箇所があるのかもしれません。

朱先生は、当初は日本人のこういった面に苛々していたそうですが、今では細かくなってきたと同時に、日本人特有の性格である「気遣い」ができるようにもなったと仰っていました。

私は、あの優しくて朗らかな雰囲気の朱先生のしか知らないので、朱先生でも小さなことで気にすることがあるのだなということを発見しました。

☆日本と中国、どちらが住みやすい?

私が「日本と中国、ぶっちゃけどちらが住みやすいですか。」という質問を投げかけたところ、朱先生は率直に「そりゃあ、日本です。」とお答えになられました。

私は、「中国」と答えられると思っていたので、この回答には正直びっくりしました。

先生に理由を尋ねたところ、もう人生の半分以上(約30年)を日本で過ごしているので、日本での暮らしに自然と慣れてきたと言います。

さらに、この「慣れ」を実感する出来事として、頭で何か考えるときは中国語で考えてから日本語に変換するのではなく、最初から日本語で考えているそうです。

私は、これにもすごく驚きました。

朱先生ご自身も、まさか日本に30年以上住むとは夢にも思っていなかったそうです。

初めて観光として来日して、そこから留学、就職を日本で過ごし続けたということは、何か日本との不思議な縁があったのでしょうか。

今回の取材で、朱先生の中国人ならではの価値観や、日本への印象を直接伺うことができました。

そして何より、私が感じる朱先生のいちばんの特徴である朗らかで優しいといった様子も随所で垣間見ることができました。

朱先生、取材にご協力いただき、本当にありがとうございました。

☆今回取材にご協力いただいた方のプロフィール(2017年1月現在)

朱鳳(しゅほう)教授…京都ノートルダム女子大学人間文化学部人間文化学科教授。

中国文化や漢文学、中国語など中国に関する授業や、今年度の「発展演習I」では、京都の町並みや文化などの授業も執り行ってくださいました。

(インタビュー担当:2回生・前田枝里)

2017年01月23日

卒業目前の先輩に聞いた!! 就活・卒論・ノートルダムでの4年間

~人間文化学科4回生の中屋敷さんへのインタビュー~

こんにちは、人間文化学科2回生の下元です!

今回、発展演習Ⅱの授業で同じ学科の先輩である、4回生の中屋敷(なかやしき)さんに、インタビューを行いました。テーマはわたしたちもいずれは通らなくてはならない「就職活動」や「卒業論文」など、気になることについてお話していただきました。

★本番さながらの練習を受けることが大事!

まず、はじめに就職活動についてお聞きしました。取材した12月には、就職先はすでに決まっていました。苦労したことはなく、ただ辛いと感じたそうです。

行きたいところだけでなく、面接の練習もかねて受けた企業もあり、本番を何度も積み重ねて慣れていくようにしたそうです。

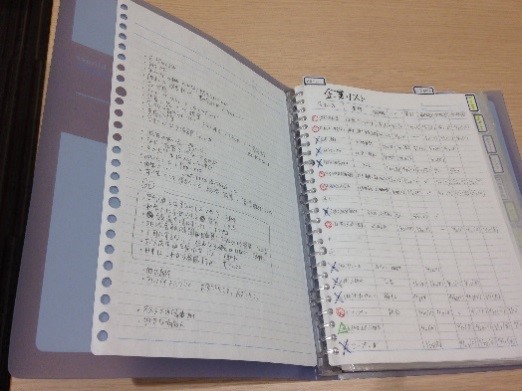

▲中屋敷さんが就職活動のときに作ったファイルです

中屋敷さんが就職活動のために作った専用のファイルを持ってきていただきました。企業の特徴などを見やすく書いてあり、自己PRの用紙などもこのファイルに綴じていました。多くの企業を受けるのでひとつひとつわかるように自分でまとめておくと良いみたいです。

学校側の作った架空の会社に面接練習として参加し、企業説明、筆記試験、グループディスカッション、面接2回を経て内定の審査を受けるまでを一通り体験するというものです。

一次面接を終えて、中屋敷さんは最終面接の3人に残ったそうです。

★自分の卒業論文について先生と何度も話し合って!

次は卒業論文についてお聞きしました。取材をした日がちょうど人間文化学科の卒業論文の提出締め切り日だったようです。中屋敷さんは4日前に提出を終えていました。

中屋敷さんは、「女子大生のSNS利用実態の学年間比較」というテーマで1回生と4回生のSNSの依存度を比較するという内容で、アンケートなどを取ったりして、卒業論文を書いたそうです。

いきなり自分で書き出すのではなく、こまめに先生に相談したり、先輩の卒業論文を前もって入手して参考にしていたそうです。

取材のために自分用に印刷した卒業論文を持って来ていただいて、実際に見せてもらいました。分厚くて、自分もこれをするのか…と不安にもなりましたが、中屋敷さんは笑いながら、

4回生になると就職活動もあり、学校に行く回数は減るそうです。自分から先生にアプローチしていくことで卒業論文は焦ることなく提出出来たと言っていました。

かなり不安に感じていましたが、きちんと段階を踏んで研究していれば、必ず完成出来るとわかって、安心しました。

★自分の特色が出せるように

最後に、人間文化学科の後輩たちにアドバイスを聞いてみると

かなり上下関係が厳しかったけれど、その経験は社会人として必要な良識として身についていると言っていました。

就職活動の面接で学生時代にがんばったことについての質問を、マネージャーを経験したことを話すと面接官はすごく興味を持って聞いてくれたと言っていました。

学生たちはみんな似たようなことを言っていると常々感じていたようで、個性を出すことで、自分をさらにアピールできるようです。

今回、「就職活動」や「卒業論文」などをテーマにしたことで、不安だった思いから、それに向けての目標や計画を今から少しずつ立てていこうと思いました。

インタビューにご協力くださりありがとうございました。

▲インタビューに答えてくださった中屋敷さん

【記事をまとめたのは2回生の下元でした。】

こんにちは、人間文化学科2回生の下元です!

今回、発展演習Ⅱの授業で同じ学科の先輩である、4回生の中屋敷(なかやしき)さんに、インタビューを行いました。テーマはわたしたちもいずれは通らなくてはならない「就職活動」や「卒業論文」など、気になることについてお話していただきました。

★本番さながらの練習を受けることが大事!

まず、はじめに就職活動についてお聞きしました。取材した12月には、就職先はすでに決まっていました。苦労したことはなく、ただ辛いと感じたそうです。

「辛かったことは圧迫面接されたとき、あとは(受けた企業を)半分くらい落ちたとき…何があかんかったんやろう なって…でもどうにかなるだろうってスーパーポジティブでやっていたので!(笑)…苦労はとくになかった」それまでに複数の企業から内定を貰っていたそうですが、中屋敷さんの本命は面接が解禁される6月に受ける2社でした。

「でも行きたいところに行けなかったら…ここでやめるべき?将来どうなるのだろう…って、苦労よりも不安や辛さの方があった」

行きたいところだけでなく、面接の練習もかねて受けた企業もあり、本番を何度も積み重ねて慣れていくようにしたそうです。

▲中屋敷さんが就職活動のときに作ったファイルです

中屋敷さんが就職活動のために作った専用のファイルを持ってきていただきました。企業の特徴などを見やすく書いてあり、自己PRの用紙などもこのファイルに綴じていました。多くの企業を受けるのでひとつひとつわかるように自分でまとめておくと良いみたいです。

「やっていて良かったと思ったことは、3回生のときに参加したキャリアセンターのバーチャルリクルートで、架空の企業を作り、本番のように生徒たちが模擬面接を体験した」バーチャルリクルートは、キャリアセンターが企画した就職活動の面接の模擬面接です。

学校側の作った架空の会社に面接練習として参加し、企業説明、筆記試験、グループディスカッション、面接2回を経て内定の審査を受けるまでを一通り体験するというものです。

一次面接を終えて、中屋敷さんは最終面接の3人に残ったそうです。

「めちゃくちゃ緊張して…でも最後の3人に残って…教室では周りで落選した人たちに見られてるんですよ!」模擬面接ではあったものの、大勢の人や学年の友達に見られるという、本番にはない恥ずかしさや緊張があったそうです。でもこの体験があったことで本番は余裕を持つことができたそうです。

「それがピークに緊張した…でもこの体験をしたことで、これ以上の緊張は本番でもなかった!」模擬面接を体験する前は、まだ面接をどのように受けるかわからない不安がありましたが、参加して客観的な評価を受けたことで、面接の姿勢を作ることができたそうです。必ず前もって経験しておくこと、それが重要なんですね。

★自分の卒業論文について先生と何度も話し合って!

次は卒業論文についてお聞きしました。取材をした日がちょうど人間文化学科の卒業論文の提出締め切り日だったようです。中屋敷さんは4日前に提出を終えていました。

中屋敷さんは、「女子大生のSNS利用実態の学年間比較」というテーマで1回生と4回生のSNSの依存度を比較するという内容で、アンケートなどを取ったりして、卒業論文を書いたそうです。

「私は、3回生が終わる頃にテーマを仮で決めて、ちょこちょこゼミの先生に会いに行っていたよ。

文章を本格的に書き出したのは…本格的に始めたのは9月くらいだったかな…それまではアンケートを作成したり、使う言葉の定義を調べていたよ」

いきなり自分で書き出すのではなく、こまめに先生に相談したり、先輩の卒業論文を前もって入手して参考にしていたそうです。

取材のために自分用に印刷した卒業論文を持って来ていただいて、実際に見せてもらいました。分厚くて、自分もこれをするのか…と不安にもなりましたが、中屋敷さんは笑いながら、

「みんな始めは論文の書き方はわからない、けど大丈夫だよ!」と言っていました。自身の努力ももちろんあるだろうと思いますが、補助してくれる先生の存在があったので完成できたそうです。

4回生になると就職活動もあり、学校に行く回数は減るそうです。自分から先生にアプローチしていくことで卒業論文は焦ることなく提出出来たと言っていました。

かなり不安に感じていましたが、きちんと段階を踏んで研究していれば、必ず完成出来るとわかって、安心しました。

★自分の特色が出せるように

最後に、人間文化学科の後輩たちにアドバイスを聞いてみると

「大学生活でしかできないことをやってみる!それは就活の面接の質問でも話せるかも。人と違った経験をすることも大事!」中屋敷さんは、野球少年だったお兄さんの影響もあり、高校生のときに強豪校の野球部のマネージャーを務めました。

かなり上下関係が厳しかったけれど、その経験は社会人として必要な良識として身についていると言っていました。

就職活動の面接で学生時代にがんばったことについての質問を、マネージャーを経験したことを話すと面接官はすごく興味を持って聞いてくれたと言っていました。

学生たちはみんな似たようなことを言っていると常々感じていたようで、個性を出すことで、自分をさらにアピールできるようです。

今回、「就職活動」や「卒業論文」などをテーマにしたことで、不安だった思いから、それに向けての目標や計画を今から少しずつ立てていこうと思いました。

インタビューにご協力くださりありがとうございました。

▲インタビューに答えてくださった中屋敷さん

【記事をまとめたのは2回生の下元でした。】

2017年01月22日

野田四郎先生に聞く!

~語学の魅力~ 経験が積み上げたものとは

2016年11月22日(月)、2回生小寺が京都ノートルダム女子大学内にて、人間文化学科名誉教授、野田四郎先生にインタビューさせていただきました。

撮影日2016.11.22、野田四郎名誉教授

今回、野田先生監訳「パリの万華鏡」の訳者あとがきに記されたことを元にインタビューしました。

1970年代前半の4年間と1990年代の9年間、

合計13年間を過ごしたパリでの日々は、

学生、研究者、大学教員として貧乏生活の時期がほとんどだった。

(監訳:野田四郎先生 「パリの万華鏡」2006年 原書房 の文章より)

-学生時代に苦労したこと-

フランスに私費留学を決めたのは19歳ころで、母親は賛成してくれたものの、父親は当初反対だったそうです。

留学に行くまで、英語の通訳や結婚式場のウエイターなどのアルバイトをして貯金をつくった。4年間の留学生活は、決して裕福な生活ではなかったそうです。貯金と最終的には留学を認めてくれた父親からの支援で生活を賄っていました。

体力はあったため、パリ大学の150円(約2フラン)程度の学食を食べるか、仕送りのラーメンを食べていました。

なお、パリ大学の学食は、メインディシュの他、前菜かデザートが必ずセットになった「ちゃんとした」食事で、追加料金でビールやワインも選べたそうです。当時、外国人留学生は、フランス政府からの労働許可証が無く、働くことが禁止されていた為、フランスでアルバイトはできなかった事から、楽な生活ではなかったそうです。

神奈川大学英文科に戻り、海外で過ごした4年間、日本での在籍期間4年間、計8年の在籍という記録を残して大学を卒業。当時はアドベンチャークラブ(今で言えば探検部でしょうか)に所属していたと楽しそうに話して下さいました。

1970年代初め、安保闘争の影響により、日米関係の在り方や大学の運営・社会体制などに批判的な学生運動家によるキャンパスの占拠や、これを排除しようとする機動隊による突入に伴う大学封鎖などがあり、日本の多くの大学でほとんどまともに授業が行われない時代だったそうです。

これに対し、あまり勉強することも無いまま卒業することへの不安を覚えたそうです。しかし、とことん勉強したい(はまった)と思えたのが“フランス語”でした。日本にいては本格的に勉強できないと考えた結果、3回生終了後、フランスに旅立ちます。この頃、海外に旅立つ学生は多かったそうです。

フランス語が好きなところは“音”で、言葉の響きに魅了されたと話して下さいました。

神奈川大学を卒業すると同時に上智大学の国際関係修士課程に進学し、2年後に大学院を修了後、カナダ政府国費留学生としてモントリオール大学の歴史学研究科博士課程に入学。国費留学は最低限生活できる費用が給付されるため、ここでも生活はぎりぎりだったそうです。

勉強に専念しなければならなかった為、アルバイトができませんでした。

研究者としても、学生としてもぎりぎりの生活だったと、苦労されていた様子が伺えました。

-カナダへ行った理由-

国際関係に興味があり、上智の大学院へ入学。ゼミ生同士仲が良く、定期的にコンパをしていたそうです。ゼミ生の紹介で出会った津田塾大学教授、上智大学非常勤講師の馬場先生の影響により、フランス系カナダのナショナリズムについて修士論文を書きます。論文を書くにあたって馬場先生にとりわけ資料面でバックアップしていただいたようです。

論文を2年で仕上げ、カナダ政府国費留学生試験に合格し、カナダへ。

第二次大戦後、発展途上国で民族紛争や独立運動が起こることが多いなかで、カナダのケベックでは北米という先進地域にありながら、フランス系カナダ人による独立運動が起きていたのです。

武器による流血をともなう戦いではなく、民主的な手段である州民投票により独立を実現しようとするケベックの運動に興味を持ち始めます。

もしもケベックが独立したら、カナダは東西に2分されるという中で、カナダという国がどうなるのか気になったそうです。

-今を振り返って思うこと-

まず“人は時代の中で生きているということ”と話して下さいました。

当時の日本社会の雰囲気があってこそ、思い切ったことができたそうです。学部の学生時代は政治的な意識に乏しく、当時風に言えば「ノンポリ学生」で、コンパや、部活を楽しみ、勉強は自分の思い入れがある科目を頑張る程度だったそうです。

フランスについて言えば、過去に指導を受けた仏人教授たちに比べ、最近の傾向として本を読まない若い人がフランスでも増え、インターネットや携帯電話の普及の影響もあり、フランスの若者の国語能力が落ちているように感じると話して下さいました。

当時、フランス語の発音を学んだパリ大学の先生による指導法が独特かつ画期的で、フランス語のRの音が出ていないと指摘され、なんと毎日の「うがい」で習得したそうです。しかし、これはとても効果的で、おかげでRの発音をマスターしたとのこと。

今はこのような発声の訓練・指導する先生は少ないと感じるそうです。

-留学するなら若いうちに!!-

若いほど外国語を吸収する能力が高いそうです。語学とは、発声訓練に基づく会話、文法、読解、作文といった総合的な学習が不可欠であり、とりわけ大人の場合、外国語が自分の言語として定着するには、こうしたより体系的な学習が必要なのだそうです。

最後に私たちに向け、自身の経験から感じたことを話して下さいました。

-京都ノートルダム女子大学に来る前-

フランス語で提出した博士論文がフランス系カナダ人に評価され、新聞に掲載されます。

それが評判になりラジオ局、テレビ番組に出演し、道で声をかけられることもあったそうです。これには私も驚きでした。

ケベック州立モントリオール大学歴史学部の専任教員としてのオファーが正式にあったにもかかわらず、断ってしまいます。相手の学部長はとても驚いていたそうです。

パリのフランス語への憧れが非常に強く、フランス国立東洋言語文化大学(INALCO)日本語科の講師になります。

フランス語の“オト”の響きにこだわりがあるため、自分で語学オタクと微笑みながら仰っていました。

因みに、INALCOは日本で知られていませんが、1984年までパリ第3大学に所属し、現在は、パリ都市圏ソルボンヌ大学群(USPC)の構成メンバーでもあるそうです。

約1時間程のインタビューでしたが、時間の経過があっという間でした。

学生時代は経済的には楽でない生活をおくりながらも勉強し、留学し、興味を持ったものにはどんどん踏み込む好奇心旺盛な部分が聞き手側にも伝わってきました。

私も今しかできない経験は積極的に取り組み、何事にも好奇心を持てるようになりたいと思いました。

【この記事をまとめたのは人間文化学科2回生の小寺でした。】

2016年11月22日(月)、2回生小寺が京都ノートルダム女子大学内にて、人間文化学科名誉教授、野田四郎先生にインタビューさせていただきました。

~野田先生プロフィール~

1976年3月 神奈川大学英文科卒業

1978年3月 上智大学大学院外国語研究科国際関係論専攻修了

1989年3月 モントリオール大学大学院歴史学科博士課程修了

長崎出身、長崎育ちの九州男児!担当科目はフランス語、ヨーロッパ文化論、比較文化概論、国際関係論など。海外滞在歴25年。パリ13年、モントリオール12年。

撮影日2016.11.22、野田四郎名誉教授

今回、野田先生監訳「パリの万華鏡」の訳者あとがきに記されたことを元にインタビューしました。

1970年代前半の4年間と1990年代の9年間、

合計13年間を過ごしたパリでの日々は、

学生、研究者、大学教員として貧乏生活の時期がほとんどだった。

(監訳:野田四郎先生 「パリの万華鏡」2006年 原書房 の文章より)

-学生時代に苦労したこと-

フランスに私費留学を決めたのは19歳ころで、母親は賛成してくれたものの、父親は当初反対だったそうです。

留学に行くまで、英語の通訳や結婚式場のウエイターなどのアルバイトをして貯金をつくった。4年間の留学生活は、決して裕福な生活ではなかったそうです。貯金と最終的には留学を認めてくれた父親からの支援で生活を賄っていました。

体力はあったため、パリ大学の150円(約2フラン)程度の学食を食べるか、仕送りのラーメンを食べていました。

なお、パリ大学の学食は、メインディシュの他、前菜かデザートが必ずセットになった「ちゃんとした」食事で、追加料金でビールやワインも選べたそうです。当時、外国人留学生は、フランス政府からの労働許可証が無く、働くことが禁止されていた為、フランスでアルバイトはできなかった事から、楽な生活ではなかったそうです。

神奈川大学英文科に戻り、海外で過ごした4年間、日本での在籍期間4年間、計8年の在籍という記録を残して大学を卒業。当時はアドベンチャークラブ(今で言えば探検部でしょうか)に所属していたと楽しそうに話して下さいました。

1970年代初め、安保闘争の影響により、日米関係の在り方や大学の運営・社会体制などに批判的な学生運動家によるキャンパスの占拠や、これを排除しようとする機動隊による突入に伴う大学封鎖などがあり、日本の多くの大学でほとんどまともに授業が行われない時代だったそうです。

これに対し、あまり勉強することも無いまま卒業することへの不安を覚えたそうです。しかし、とことん勉強したい(はまった)と思えたのが“フランス語”でした。日本にいては本格的に勉強できないと考えた結果、3回生終了後、フランスに旅立ちます。この頃、海外に旅立つ学生は多かったそうです。

フランス語が好きなところは“音”で、言葉の響きに魅了されたと話して下さいました。

神奈川大学を卒業すると同時に上智大学の国際関係修士課程に進学し、2年後に大学院を修了後、カナダ政府国費留学生としてモントリオール大学の歴史学研究科博士課程に入学。国費留学は最低限生活できる費用が給付されるため、ここでも生活はぎりぎりだったそうです。

勉強に専念しなければならなかった為、アルバイトができませんでした。

研究者としても、学生としてもぎりぎりの生活だったと、苦労されていた様子が伺えました。

-カナダへ行った理由-

国際関係に興味があり、上智の大学院へ入学。ゼミ生同士仲が良く、定期的にコンパをしていたそうです。ゼミ生の紹介で出会った津田塾大学教授、上智大学非常勤講師の馬場先生の影響により、フランス系カナダのナショナリズムについて修士論文を書きます。論文を書くにあたって馬場先生にとりわけ資料面でバックアップしていただいたようです。

論文を2年で仕上げ、カナダ政府国費留学生試験に合格し、カナダへ。

第二次大戦後、発展途上国で民族紛争や独立運動が起こることが多いなかで、カナダのケベックでは北米という先進地域にありながら、フランス系カナダ人による独立運動が起きていたのです。

武器による流血をともなう戦いではなく、民主的な手段である州民投票により独立を実現しようとするケベックの運動に興味を持ち始めます。

もしもケベックが独立したら、カナダは東西に2分されるという中で、カナダという国がどうなるのか気になったそうです。

-今を振り返って思うこと-

まず“人は時代の中で生きているということ”と話して下さいました。

当時の日本社会の雰囲気があってこそ、思い切ったことができたそうです。学部の学生時代は政治的な意識に乏しく、当時風に言えば「ノンポリ学生」で、コンパや、部活を楽しみ、勉強は自分の思い入れがある科目を頑張る程度だったそうです。

フランスについて言えば、過去に指導を受けた仏人教授たちに比べ、最近の傾向として本を読まない若い人がフランスでも増え、インターネットや携帯電話の普及の影響もあり、フランスの若者の国語能力が落ちているように感じると話して下さいました。

当時、フランス語の発音を学んだパリ大学の先生による指導法が独特かつ画期的で、フランス語のRの音が出ていないと指摘され、なんと毎日の「うがい」で習得したそうです。しかし、これはとても効果的で、おかげでRの発音をマスターしたとのこと。

今はこのような発声の訓練・指導する先生は少ないと感じるそうです。

-留学するなら若いうちに!!-

若いほど外国語を吸収する能力が高いそうです。語学とは、発声訓練に基づく会話、文法、読解、作文といった総合的な学習が不可欠であり、とりわけ大人の場合、外国語が自分の言語として定着するには、こうしたより体系的な学習が必要なのだそうです。

最後に私たちに向け、自身の経験から感じたことを話して下さいました。

-京都ノートルダム女子大学に来る前-

フランス語で提出した博士論文がフランス系カナダ人に評価され、新聞に掲載されます。

それが評判になりラジオ局、テレビ番組に出演し、道で声をかけられることもあったそうです。これには私も驚きでした。

ケベック州立モントリオール大学歴史学部の専任教員としてのオファーが正式にあったにもかかわらず、断ってしまいます。相手の学部長はとても驚いていたそうです。

パリのフランス語への憧れが非常に強く、フランス国立東洋言語文化大学(INALCO)日本語科の講師になります。

フランス語の“オト”の響きにこだわりがあるため、自分で語学オタクと微笑みながら仰っていました。

因みに、INALCOは日本で知られていませんが、1984年までパリ第3大学に所属し、現在は、パリ都市圏ソルボンヌ大学群(USPC)の構成メンバーでもあるそうです。

約1時間程のインタビューでしたが、時間の経過があっという間でした。

学生時代は経済的には楽でない生活をおくりながらも勉強し、留学し、興味を持ったものにはどんどん踏み込む好奇心旺盛な部分が聞き手側にも伝わってきました。

私も今しかできない経験は積極的に取り組み、何事にも好奇心を持てるようになりたいと思いました。

【この記事をまとめたのは人間文化学科2回生の小寺でした。】

2017年01月21日

学生チームが教員・先輩をインタビューして記事を書きました!

本学科では、自らアクティブに行動することによっての学び、

アクティブ・ラーニングを推進してます。

その一環として、学生チームが、それぞれ自分でインタビューする

方を見つけて、インタビューを実施し、記事をまとめました。

「インタビュー」では、人に会って行き当たりばったりで話をするのではなく、

あらかじめ、どのような話を聞きだすかの計画を立て、事前に調べられる

ことは調べたり、時間配分を考えたりします。

つまり、インタビューをする前には準備が必要で、

実はこの部分が最重要ポイントなのです!

今回はインタビューの対象となってくださる先生などの

経歴や著書を徹底的に調べました。著書は入手しました。

実は、一年前には、「基礎演習」という授業の一環で、

インタビューを実施した学生がおり、

次のようなインタビュー記事がこのブログで発表されました。

卒業生へのインタビュー

「和裁と和服がもたらした人生の彩り~今までの道のりを振り返って~」

http://notredameningen.kyo2.jp/e480081.html (2016年01月25日公開)

左側がインタビューを実施した学生で、右側が卒業生の近藤さんです。

今年度は、吉田智子が担当した「発展演習II 」の

”インタビューライター実践編” の授業の中で、

数名の学生が、それぞれにインタビューを実施しました。

そこで、明日からの三日間連続で、

その後は残りの数名のインタビュー記事を、

このブログの中でお届けします。

今回は、本学科の教員や先輩へのインタビュー記事のシリーズに

なっています。

明日からの三日間連続の

1人目は野田 四郎先生を取材した「~語学の魅力~ 経験が積み上げたものとは」、

2人目は中屋敷さんを取材した「就活・卒論・ノートルダムでの4年間」、

3人目は朱 鳳先生を取材した「日本に30年以上住んでいるからこそ、発見できること」

です。

そして、4人目は吉田智子を取材した「仕事、特にインタビューを通しての知り合いが私の財産」、

5人目は堀 勝博先生を取材した「英語学科への入学から国語教師へ、そして万葉集の研究者への道」です。

報告:吉田智子

アクティブ・ラーニングを推進してます。

その一環として、学生チームが、それぞれ自分でインタビューする

方を見つけて、インタビューを実施し、記事をまとめました。

「インタビュー」では、人に会って行き当たりばったりで話をするのではなく、

あらかじめ、どのような話を聞きだすかの計画を立て、事前に調べられる

ことは調べたり、時間配分を考えたりします。

つまり、インタビューをする前には準備が必要で、

実はこの部分が最重要ポイントなのです!

今回はインタビューの対象となってくださる先生などの

経歴や著書を徹底的に調べました。著書は入手しました。

実は、一年前には、「基礎演習」という授業の一環で、

インタビューを実施した学生がおり、

次のようなインタビュー記事がこのブログで発表されました。

卒業生へのインタビュー

「和裁と和服がもたらした人生の彩り~今までの道のりを振り返って~」

http://notredameningen.kyo2.jp/e480081.html (2016年01月25日公開)

左側がインタビューを実施した学生で、右側が卒業生の近藤さんです。

今年度は、吉田智子が担当した「発展演習II 」の

”インタビューライター実践編” の授業の中で、

数名の学生が、それぞれにインタビューを実施しました。

そこで、明日からの三日間連続で、

その後は残りの数名のインタビュー記事を、

このブログの中でお届けします。

今回は、本学科の教員や先輩へのインタビュー記事のシリーズに

なっています。

明日からの三日間連続の

1人目は野田 四郎先生を取材した「~語学の魅力~ 経験が積み上げたものとは」、

2人目は中屋敷さんを取材した「就活・卒論・ノートルダムでの4年間」、

3人目は朱 鳳先生を取材した「日本に30年以上住んでいるからこそ、発見できること」

です。

そして、4人目は吉田智子を取材した「仕事、特にインタビューを通しての知り合いが私の財産」、

5人目は堀 勝博先生を取材した「英語学科への入学から国語教師へ、そして万葉集の研究者への道」です。

報告:吉田智子

2016年01月31日

堀先生に聞きました!

~英語学科への入学から国語教師へ、そして万葉集の研究者への道~

2016年12月12日月曜日、学生のH.S.が堀勝博先生(以下、堀先生)へのインタビューを実施しました。

お聞きしたことは、「教師になろうと思ったきっかけ」、「英語学科から国語教師になった理由」、「万葉集の魅力」についての三項目です。

堀 勝博先生

○感覚的に身についていった自分の道

「教師になろうと思ったきっかけはなんだったのですか?」

何やったんかなあ。きっかけ・・・、これってきっかけは無いかもしれんね。そもそもね、中学校2年ぐらいの時に必修クラブというものがありましてね。それで、私は音楽クラブの部長だったんですね。で、部長なのでね、私が何かもう授業取り仕切るみたいな雰囲気だったんですよ。授業なんだけどクラブ活動だから私が何か仕切ってたんですわ。

先生と相談して、こう、来週どんな授業しましょうか?みたいな。で、先生のアドバイス受けて私が全部授業仕切ってた記憶があるんですよ。で、何か人前で喋るということが結構楽しかったのかなあ。その、そういう体験が、みんなに伝えるというか、教えるというか、そういう仕事っていうのはいいなあと思い始めてね。

そして、高校生ぐらいの時はね、調子に乗ってね、私が教師になったら世の中変わるんじゃないか、と思い始めてね。段々とトーンがエスカレートしていって、私が教師にならないと世の中変わらないんじゃないかと。どんどん調子に乗っていってね、大学入る頃には、もう、絶対俺は教師になりたいなって感じになってましたね。

だから、一朝一夕にならずというのか、論理的に理詰めで、A+AすなわちBすなわちC、だから教師になろう。みたいな、そういうことじゃ無いですね。じわじわと、感覚的にこう、自分の進む道ができていったみたいな、進路として。そんな感じですね。

○日本人なら日本語で勝負!

「英語学科から国語教師になった理由を教えていただけますか?」

これはね、理由が2つというか、3つというか、いくつかありましてね。

元々国語と英語、両方好きだったんです。で、両方受けたんです、大学を。

そもそも第一希望は、東京教育大学というのが昔ありまして、そこの国文学科が存続していればそこに行っていたと思います。でも、そこが潰れてですね、無くなっちゃったんですね。で、行き場を失って、結局、どっち行こうかなと。英語もそこそこ興味があったし、国語も行きたかった。両方受けて、両方通ったんです。どっち行こうか迷って、その大学の先生に相談に行ったんですよ。受験生として、その通った大学の先生に、「私はどっちに行けばいいでしょうか?」と相談に行きましてね。そしたら「君は、話を聞くと、英語に行った方がいいんじゃないか」と言われて、結局、英語に行ったんですけどね。でも元々国語が好きだったっていうのが1つの理由です。

大学に入って、国語と英語の教員免許を両方取ったんですけども、やっぱ、英語っちゅうのは外人には負けると思ったんですね。いくら勉強しても、いくら読んでも、やっぱり外人には絶対に勝てないわと、日本人は。ということを思い始めてですね、だから、日本人は日本語で勝負しないと、もう、絶対に英語で勝負したって勝たれへんと。っていうのは英語科に入った頃から思い始めてましたね。それをね、また結構焚き付ける先生がいたんですね。「君らいくら英語勉強したって、アメリカ行ってみ!オウムでも英語しゃべっとるで。」って言う先生がおってね。「何で英語なんか勉強すんねん」ってけしかける先生がいたんですよ。その先生の影響も受けてですね、いやあ、日本人は日本語で勝負せないかんなあと。思い始めたのが2つめの理由。

で、まあ、教師はどっちでもなれたんです。英語でも国語でもなれたんですけども、まあ、日本人は日本語の方が間違いないと。で、英語なんかやっぱり知識が不安定になりがちだし、英作文なんだって、「これが正解!」言うたって、外人からみたらね、「おー、違う違う」って言われる可能性が高いんですよ。母国語でない人はね、限界があると、その外国語に関しては。そういう思いもあって、結局、国語にしよう、と思ったのが2つめの理由ですね。

3つめは、当時教員採用試験受けるときに倍率がね、国語の方が低かったんです。国語が2倍だったんです。英語が5倍だったんです。で、どっち受けるかいうたら、そら国語受けるでしょ。それが3つめの大きな理由ですね。

だから、その、国語教師に何故なったかというのは、あんまりおもしろい話じゃ無いんですけど、結論から言えば、えー、まあ、やっぱり、日本人は国語に限るよっちゅう話やな。英語ではやっぱり勝負できんだろうと思った。

○曇ったガラスをきれいに

「万葉集の魅力について教えて下さい」

修士論文でちょっと深く深く古い日本の言葉を研究しているうちに、万葉集にぶつかったんですね。で、万葉集の言葉を知らないと、調べないと、その言葉の意味がはっきりしないという事が結構あってですね。何故かというと、万葉集が一番日本で古い日本語文献だからですね。どうしても万葉集にたどり着くんです。ところが、万葉集はですね、謎だらけなんですね。古今和歌集とかは、平仮名で書いてあるんで、だいたい読めばわかるんですよ。

ところが、万葉集は読み方がわからない場合が多いんですね。これ一体何と読むんやろうか?と。何故かというと、当時まだ仮名が無いので全部漢字で書いてあって、その漢字をどう読むかはその漢字を見た人が適当に考えて読む。そういう非常に大ざっぱなシステムで書いてるんですね、万葉は。だからザックリと漢字で書いてあるのをみてですね、わかる人はいいんだけれども、段々とそれが見ただけではどういう歌なのか読めなくなるんですね。で、読めた風になってても、いや、これおかしいで?みたいなのがいっぱいあってね。その1個1個がどういう歌なのかがですね、曇りガラスに包まれてるみたいな感じなんです。何となくわかるけど、何か曇ってるんです、全部。で、この曇りを取りたいと、全部透明なガラスにしたい。でないとその歌に込められた個人の魂というか心が伝わってけーへんのですよ。曇ってるから、ガラスが。で、古今集なんかは、割と曇りがとれてて、読んだらだいたいこうだなっていうのが伝わって、ある程度伝わってくるんですよ。万葉はですね、全部ガラスで遮られてくっきりこっち伝わってこないんですよ。

ところが、ちょっとその曇ったのがとれた時、ワーッと来るものがあるんです。自分の解釈のしかたで、その、曇ってた部分がパッとハッキリしたことがあってね、で、尊敬する先生にその話をした時、えらい褒められたんですよ。「君、君の言うとおりや!」って言うってくれてね、その先生が。へえ、やってみたら出来るんやなあ思うてね、これはやらないかんなあと。平安時代、鎌倉時代、江戸時代と万葉集読んできた人らがいたはずやのに、まだ読めてないんですよ。曇ってるんですよ。それが大きな魅力であり、つまり、まだまだ古代の心が埋もれてしまっている事を、自分がこう、故人の心を極めていくというのかな?つまり、一種の鎮魂ですよ。つまり、亡くなった方の歌、その歌の心が、ある意味で、カバー掛けられている状態になっているのを、ディスカバーするというのかな?そういうことを、することができる面白さ?あるいはそういうことをする貴重さというのかな?その魅力に取り付かれたと。

それともう1つ、純粋によかったのは、万葉集の歌自体がですね、あんまりこう、嘘が無いんですね。嘘というか、飾りというか。そういうものが無くてね。その、人が死んだ。悲しい。とか、あの人が好き。本当に会いたい。とかね。その気持ちをね、そのままぶつけるような、叫ぶような。そういう歌が多いですね。で、古今和歌集とかになってくると、掛詞してみたりね。言葉を飾ったり、反語で裏返しに言ってみたりね。新古今和歌集なんかになると、美をいかに美しく見せるかみたいな、もう飾り立てるわけよ。もちろん、心打つような歌もありますよ、古今集にも新古今集にもね。でも万葉にはそういう飾りが無いんですね。ウソ偽りが無いというかな。真剣というかな。一生懸命、そのハートを歌に表そうとしたと、これがやっぱり万葉集の魅力ですね。

堀先生、ありがとうございました。このインタビューは、学生のH.S.が担当しました。

2016年12月12日月曜日、学生のH.S.が堀勝博先生(以下、堀先生)へのインタビューを実施しました。

お聞きしたことは、「教師になろうと思ったきっかけ」、「英語学科から国語教師になった理由」、「万葉集の魅力」についての三項目です。

堀 勝博先生

○感覚的に身についていった自分の道

「教師になろうと思ったきっかけはなんだったのですか?」

何やったんかなあ。きっかけ・・・、これってきっかけは無いかもしれんね。そもそもね、中学校2年ぐらいの時に必修クラブというものがありましてね。それで、私は音楽クラブの部長だったんですね。で、部長なのでね、私が何かもう授業取り仕切るみたいな雰囲気だったんですよ。授業なんだけどクラブ活動だから私が何か仕切ってたんですわ。

先生と相談して、こう、来週どんな授業しましょうか?みたいな。で、先生のアドバイス受けて私が全部授業仕切ってた記憶があるんですよ。で、何か人前で喋るということが結構楽しかったのかなあ。その、そういう体験が、みんなに伝えるというか、教えるというか、そういう仕事っていうのはいいなあと思い始めてね。

そして、高校生ぐらいの時はね、調子に乗ってね、私が教師になったら世の中変わるんじゃないか、と思い始めてね。段々とトーンがエスカレートしていって、私が教師にならないと世の中変わらないんじゃないかと。どんどん調子に乗っていってね、大学入る頃には、もう、絶対俺は教師になりたいなって感じになってましたね。

だから、一朝一夕にならずというのか、論理的に理詰めで、A+AすなわちBすなわちC、だから教師になろう。みたいな、そういうことじゃ無いですね。じわじわと、感覚的にこう、自分の進む道ができていったみたいな、進路として。そんな感じですね。

○日本人なら日本語で勝負!

「英語学科から国語教師になった理由を教えていただけますか?」

これはね、理由が2つというか、3つというか、いくつかありましてね。

元々国語と英語、両方好きだったんです。で、両方受けたんです、大学を。

そもそも第一希望は、東京教育大学というのが昔ありまして、そこの国文学科が存続していればそこに行っていたと思います。でも、そこが潰れてですね、無くなっちゃったんですね。で、行き場を失って、結局、どっち行こうかなと。英語もそこそこ興味があったし、国語も行きたかった。両方受けて、両方通ったんです。どっち行こうか迷って、その大学の先生に相談に行ったんですよ。受験生として、その通った大学の先生に、「私はどっちに行けばいいでしょうか?」と相談に行きましてね。そしたら「君は、話を聞くと、英語に行った方がいいんじゃないか」と言われて、結局、英語に行ったんですけどね。でも元々国語が好きだったっていうのが1つの理由です。

大学に入って、国語と英語の教員免許を両方取ったんですけども、やっぱ、英語っちゅうのは外人には負けると思ったんですね。いくら勉強しても、いくら読んでも、やっぱり外人には絶対に勝てないわと、日本人は。ということを思い始めてですね、だから、日本人は日本語で勝負しないと、もう、絶対に英語で勝負したって勝たれへんと。っていうのは英語科に入った頃から思い始めてましたね。それをね、また結構焚き付ける先生がいたんですね。「君らいくら英語勉強したって、アメリカ行ってみ!オウムでも英語しゃべっとるで。」って言う先生がおってね。「何で英語なんか勉強すんねん」ってけしかける先生がいたんですよ。その先生の影響も受けてですね、いやあ、日本人は日本語で勝負せないかんなあと。思い始めたのが2つめの理由。

で、まあ、教師はどっちでもなれたんです。英語でも国語でもなれたんですけども、まあ、日本人は日本語の方が間違いないと。で、英語なんかやっぱり知識が不安定になりがちだし、英作文なんだって、「これが正解!」言うたって、外人からみたらね、「おー、違う違う」って言われる可能性が高いんですよ。母国語でない人はね、限界があると、その外国語に関しては。そういう思いもあって、結局、国語にしよう、と思ったのが2つめの理由ですね。

3つめは、当時教員採用試験受けるときに倍率がね、国語の方が低かったんです。国語が2倍だったんです。英語が5倍だったんです。で、どっち受けるかいうたら、そら国語受けるでしょ。それが3つめの大きな理由ですね。

だから、その、国語教師に何故なったかというのは、あんまりおもしろい話じゃ無いんですけど、結論から言えば、えー、まあ、やっぱり、日本人は国語に限るよっちゅう話やな。英語ではやっぱり勝負できんだろうと思った。

○曇ったガラスをきれいに

「万葉集の魅力について教えて下さい」

修士論文でちょっと深く深く古い日本の言葉を研究しているうちに、万葉集にぶつかったんですね。で、万葉集の言葉を知らないと、調べないと、その言葉の意味がはっきりしないという事が結構あってですね。何故かというと、万葉集が一番日本で古い日本語文献だからですね。どうしても万葉集にたどり着くんです。ところが、万葉集はですね、謎だらけなんですね。古今和歌集とかは、平仮名で書いてあるんで、だいたい読めばわかるんですよ。

ところが、万葉集は読み方がわからない場合が多いんですね。これ一体何と読むんやろうか?と。何故かというと、当時まだ仮名が無いので全部漢字で書いてあって、その漢字をどう読むかはその漢字を見た人が適当に考えて読む。そういう非常に大ざっぱなシステムで書いてるんですね、万葉は。だからザックリと漢字で書いてあるのをみてですね、わかる人はいいんだけれども、段々とそれが見ただけではどういう歌なのか読めなくなるんですね。で、読めた風になってても、いや、これおかしいで?みたいなのがいっぱいあってね。その1個1個がどういう歌なのかがですね、曇りガラスに包まれてるみたいな感じなんです。何となくわかるけど、何か曇ってるんです、全部。で、この曇りを取りたいと、全部透明なガラスにしたい。でないとその歌に込められた個人の魂というか心が伝わってけーへんのですよ。曇ってるから、ガラスが。で、古今集なんかは、割と曇りがとれてて、読んだらだいたいこうだなっていうのが伝わって、ある程度伝わってくるんですよ。万葉はですね、全部ガラスで遮られてくっきりこっち伝わってこないんですよ。

ところが、ちょっとその曇ったのがとれた時、ワーッと来るものがあるんです。自分の解釈のしかたで、その、曇ってた部分がパッとハッキリしたことがあってね、で、尊敬する先生にその話をした時、えらい褒められたんですよ。「君、君の言うとおりや!」って言うってくれてね、その先生が。へえ、やってみたら出来るんやなあ思うてね、これはやらないかんなあと。平安時代、鎌倉時代、江戸時代と万葉集読んできた人らがいたはずやのに、まだ読めてないんですよ。曇ってるんですよ。それが大きな魅力であり、つまり、まだまだ古代の心が埋もれてしまっている事を、自分がこう、故人の心を極めていくというのかな?つまり、一種の鎮魂ですよ。つまり、亡くなった方の歌、その歌の心が、ある意味で、カバー掛けられている状態になっているのを、ディスカバーするというのかな?そういうことを、することができる面白さ?あるいはそういうことをする貴重さというのかな?その魅力に取り付かれたと。

それともう1つ、純粋によかったのは、万葉集の歌自体がですね、あんまりこう、嘘が無いんですね。嘘というか、飾りというか。そういうものが無くてね。その、人が死んだ。悲しい。とか、あの人が好き。本当に会いたい。とかね。その気持ちをね、そのままぶつけるような、叫ぶような。そういう歌が多いですね。で、古今和歌集とかになってくると、掛詞してみたりね。言葉を飾ったり、反語で裏返しに言ってみたりね。新古今和歌集なんかになると、美をいかに美しく見せるかみたいな、もう飾り立てるわけよ。もちろん、心打つような歌もありますよ、古今集にも新古今集にもね。でも万葉にはそういう飾りが無いんですね。ウソ偽りが無いというかな。真剣というかな。一生懸命、そのハートを歌に表そうとしたと、これがやっぱり万葉集の魅力ですね。

堀先生、ありがとうございました。このインタビューは、学生のH.S.が担当しました。