2021年02月23日

教職実践演習の授業から ―漢文を読み解くおもしろさ

本学科では、教職課程を履修すれば、中学・高校の国語科教諭免許が取得できます。

国語が好きな人、図書館が好きな人、子どもに接するのが好きな人、履修者それぞれの動機から、毎年4~6名の学生が課程を履修しています。

学科に教職課程ができてちょうど15年経ちました(初の卒業生が出てから12年目)が、十数名の先輩が教育現場で専任教員として活躍しています。

さて、その教職課程の最後の関所のような科目が、8年前に導入された「教職実践演習」という科目です。

その人物が、本当に教員に適しているかどうか、最終見極めが行われる科目です。

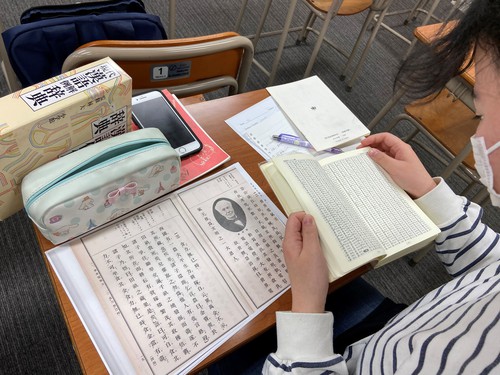

この日は、教科の指導力に関する授業が行われました。

苦手な学生たちが多い漢文の教材を用いて、指導内容のポイントを作成するという授業でした。

今回は、インターネットにも参考書にも絶対に載っていない、漢文の白文を自力で読解し、朗読し、書き下し文を作成し、指導のポイントを明確にできるかという課題でした。

相談したり教え合ったりできないように、一人ずつ別々の文章でした。それを独りで読み解いて、他の人に伝わるように解説するところまでが課題です。

履修者たちは、初めて見る漢字の行列を見ながら、難渋していました。

もう一つの条件、それは紙媒体の漢和字典を使うことでした。

最近は、どの学生も電子辞書かスマホで何でも調べようとして、紙の漢和辞典の引き方を知らない者が多くなりました。

教職課程履修者も紙の辞書に慣れていないようで、必要以上の時間がかかって、とても苦労していました。

それでも3時間ほどかけて文章の意味が分かってくると、だんだん顔が明るくなってきました。

文章を読み解く面白さが分かったようです。

この体験を、教壇に立ってから、ぜひ活かしてもらいたいと思います。

(課程担当:堀勝博)

2020年06月30日

対面授業を部分的に再開しました

コロナ肺炎による緊急事態制限が解除され、県外移動制限もなくなったことを受けて、本学では一部授業が対面で始まりました。まだ全面的にオンライン授業を続ける大学も多いですが、本学は小人数クラスが多く、実習を中心とする授業は対面で実施するほうが高い教育効果が得られるので、6月中旬より、限定的にキャンパスでの授業が始まりました。

と言っても、通常の授業期間と比べても、キャンパスにほとんど人影はなく、寂しい雰囲気の中で始まった授業です。三密を避けるため、広めの教室で、もちろんマスク着用。グループワークなども当面見送ります。

私が担当しているのは、国語科教育法という授業で、来年の教育実習にそなえて、授業実施のトレーニングを行う科目です。

今日は、Mさんが、芥川龍之介「羅生門」を教材として、模擬授業を行いました。

初めて50分授業にチャレンジしたわりには、堂々としてなかなかいい教師ぶりでした。

さて、別の授業で学生に作文課題を出したところ、K・Cさんがコロナに関するエッセイを書いてくれましたので、以下掲載します。前代未聞の学生生活を経験した現役大学生の思いを綴ってもらいました。

先日、両親に「今まで生きてきた中で、新型コロナウイルスみたいに世界中がこんな状況になったことある?」と聞いてみた。両親は「ない」と即答。恐らく、現在生きている人の9割はこんな前代未聞の状況は、経験がないと思う。

小学生・サラリーマン・医療従事者など様々な職業の人が、大変な思いをされていると思うが、大学生は、まだ比較的楽だと思う。オンライン形式の授業になって、「Stay Home」と言われなくても家にいて授業を受ける状況が続いているからだ。これは、感染リスクを防ぐのにも貢献しているにちがいない。でも、ニュースを見ていたら、年代別の感染で一番多いのは、20代~30代だそうだ。この理由について、「10代などの若者は、もともとYouTubeなどを見るのに忙しく、自粛生活の影響をほとんど受けていないからだ」と専門家は述べていた。こんなところに世代差が出るのかと思った。20代は外に出て遊びたい思いが抑えきれないのだろうか。

しかし、私はと言えば、オンライン授業を、実はずっと学校で受けているのだ。家にパソコンがないため、毎日、電車に乗り、1時間かけて学校に通っている。起きる時間や学校にいる時間は、コロナ前と変わらないので、余計に人がいない孤独を感じている。学校から、パソコンを無料貸し出ししてくれるというメールが来たが、自宅にWi-Fiがないので、インターネットに接続することができない。そうするしかないのだ。

定期代もばかにならない。こんな思いをしている大学生はきっと少なくないはずだ。オンライン授業をもっと効率的に受けられる世の中になればいいのにと思う。でも、オンライン授業は、毎回課題が出されることが多く、レポート提出をこまめに行えば、最終評価もレポートで行う科目が多いので、いつもより確実に単位が取りやすくなるだろう。そんな期待を持ちながら、今日も画面に向かって、課題レポートをこなしている。

(科目担当:堀勝博)

2018年07月11日

踏み出さないとわからない 国語科教育法Ⅰ

国語科教育法Ⅰでは、

模擬授業の練習をしています。

受講生の皆さんは、

口をそろえて、

難しいと、言います。

質問をつなげながら、

生徒に考えさせていく、

基本的な方法は伝えたのですが、

実践するのは、難しいようです。

いろいろな文章がありますから、

質問の仕方もいろいろあります。

まずは、自分で文章を丁寧に、

読解する力も必要でしょう。

難しいとしても、

まずはチャレンジしてもらわないと、

うまくなりません。

それぞれつまずくところは、

違うわけですから、

実践してみせてもらって、

はじめてアドバイスできることもあります。

できないからとあきらめないで、

チャレンジしていく気持ちが、

大切かなと思います。

報告:長沼光彦

2018年06月15日

小テストの効果

基礎知識を確認するために、

日本語コミュニケーションや、

国語科教育法などの授業では、

漢字などの小テストをすることがあります。

これが、やらなければいけない、

と思うだけですと、

なかなか気持ちが向かない、

ということはあります。

ところが、学生の中には、

小テストをしてほしい、

という人もいます。

小テストをきっかけに、

自分で定期的に勉強をして、

知識の定着を確認したい、

ということのようです。

こういう気持ちになると、

自分の中に、モチベーションがあるので、

学ぶ効果があがります。

テストも、大学では、

させられるものではなく、

自分で利用する、

ものになると、効果的なわけです。

報告:長沼光彦

タグ :小テスト

2018年06月13日

わかりやすく質問する 国語科教育法Ⅰ

国語の先生は、

説明もうまくなる必要がありますが、

質問もうまくならなければいけません。

(教師の生徒への質問は、

発問といいます。)

うまい質問というのは、

どんなものでしょう。

私たちが質問をする場合は、

わからないことを理解するために、

疑問をなげかけます。

一方、先生の質問は、

答は自分が持っていて、

生徒に答えてもらおう、

というものです。

つまり、生徒を答えに導くための、

質問ということになります。

というわけで、質問には、

答を思いつく、

良いヒントが隠されている必要があります。

今回は、受講生の皆さんに、

そんな発問を、考えてもらいました。

報告:長沼光彦

2018年05月23日

先生はプレゼンする 国語科教育法Ⅰ

教師は、教える仕事ですから、

物事を人に、わかりやすく、

伝える必要があります。

そんなわけで、

国語科教員を目指す、

国語科教育法Ⅰでは、

説明する練習をしています。

例えば、

「浸透」という言葉の意味を、

どのように伝えましようか。

辞書を調べると、

「しみわたる」という意味が、

出てきます。

「雨水が壁に浸透する」

のように、液体や気体が、

物質に入り込むことを、

言うわけですね。

ただ、実際は、

こういう使い方は、

化学や生物の世界以外では、

あまり出てきません。

「クールビズが世間に浸透する」

というような使い方が多いでしょう。

しみわたる、という意味を、

比喩として用い、

世間に広まる、という意味で、

使うわけです。

こういうときは、

どちらも、例文を出すと、

説明された側は、

ああ、と思ってくれますね。

こういうちょっとした工夫を、

意識的にすることで、

よりわかりやすい説明に、

なるわけです。

報告:長沼光彦

2017年11月25日

教育実習報告会を実施しました

国語科教諭免許課程を履修している人間文化学科4年次生3名が、後輩諸君の前で、教育実習の報告会を行いました。

この報告会は、教職科目「教育実習事前事後指導」の授業の一環で毎年行われるもので、教育実習に行った時の体験談や苦労話を披露します。

今年度は、3名の実習生がそれぞれの体験した3週間について、語ってくれました。

彼女たちが赴いたのは、いずれも母校である、広島県福山市の公立中学校、京都市の私立高校(ノートルダム女学院)、長野県安曇野市の公立中学校でした。

♥学力や理解度の差がある生徒がいたので、どちらに合わせて進めればよいのか迷った。

♦突拍子もない質問が出てきた時の対処の仕方が分からず、こちらのペースで進めてしまった。

♣教師用指導書だけに頼っていては授業ができないことがよくわかった。教材研究は早くからやったほうがいい。

など、体験した者でなければわからない、重みのある言葉が先輩から次々と語り出され、後輩たちも真剣な表情で聞いていました。

とりわけ、半年後に同じ体験をする3年次生は、真剣さも一入で、質問も積極的にしていました。

先輩たちが示してくれた教訓を糧として、来年6月にはよい実習をしてくれることと思います。

(報告:国語科教職課程担当 堀勝博)

タグ :教育実習

2017年09月22日

【速報】 教員採用 おめでとう!

平成30年度 京都市教育委員会教員採用2次選考結果が本日発表され、平成22年に本学科を卒業したMさんが18倍を超える難関を見事突破し、合格されました。

Mさんは、私が担当するゼミに所属し、卒業論文では、新古今歌人、藤原俊成女の歌を取り上げました。卒業後、いったんは就職されましたが、教員への思いを断ち切れず、苦節数年、ようやく念願の正式採用を勝ち取られました。

まことにおめでとうございます。

これで、本学科に国語科教職課程が発足した年に入学した1期生は、就職希望の1名を除き、5名全員が正式採用されました。正式採用率100%です。

科目担当者としても、うれしい限りです。

後輩諸君の士気が上がり、どしどし彼女たちの後に続いてくれることを希望します。

(報告:国語科教職課程担当 堀勝博)

Mさんは、私が担当するゼミに所属し、卒業論文では、新古今歌人、藤原俊成女の歌を取り上げました。卒業後、いったんは就職されましたが、教員への思いを断ち切れず、苦節数年、ようやく念願の正式採用を勝ち取られました。

まことにおめでとうございます。

これで、本学科に国語科教職課程が発足した年に入学した1期生は、就職希望の1名を除き、5名全員が正式採用されました。正式採用率100%です。

科目担当者としても、うれしい限りです。

後輩諸君の士気が上がり、どしどし彼女たちの後に続いてくれることを希望します。

(報告:国語科教職課程担当 堀勝博)

2017年07月21日

質問をつなげる 国語科教育法Ⅰ

国語科教育法Ⅰでは、授業を運営する、

練習をしています。

受講生にまず、考えてもらっていることは、

生徒の答を引き出す、発問の仕方です。

例えば、太宰治「走れメロス」を読む場合、

「ここでメロスは、どんな気持ちだろう?」と、

いきなり生徒に聞くのは、

いささか不親切かな、と思います。

もちろん、こういう発問でも、

答えられる生徒はいます。

けれども、答えられない生徒も、

います。

そういう生徒のために、

発問の意図を理解しやすくなるような、

ヒントを付け加える必要があります。

「若い時から名誉を守れ。」と言っているけれども、

この言葉をふまえて、メロスの考えていることを、

説明してくれますか、

と注目すべきポイントを、

明確にするのも良いでしょう。

あるいは、もっとはっきりと、

「若い」人は、「名誉を守る」ことが必要だと、

メロスは考えているのでしょうか、

と、イエス、ノーで、

答えられる形にした方が良いかもしれません。

あるいは、「名誉って何?」、「何を大切にすること?」と、

言葉の意味から聞いていく方法もあります。

このような細かい質問を、

いくつか重ねながら、

「メロスは、どんな気持ちか?」という、

大きな質問につなげていく方が、

生徒も、発問の意図を理解しやすくなる、

と思います。

授業も、広い意味では、

教師と生徒の、コミュニケーションです。

生徒の様子をよく見て、

生徒を理解することに努めたうえで、

言葉を投げかけることが、

必要です。

報告:長沼光彦

練習をしています。

受講生にまず、考えてもらっていることは、

生徒の答を引き出す、発問の仕方です。

例えば、太宰治「走れメロス」を読む場合、

「ここでメロスは、どんな気持ちだろう?」と、

いきなり生徒に聞くのは、

いささか不親切かな、と思います。

もちろん、こういう発問でも、

答えられる生徒はいます。

けれども、答えられない生徒も、

います。

そういう生徒のために、

発問の意図を理解しやすくなるような、

ヒントを付け加える必要があります。

「若い時から名誉を守れ。」と言っているけれども、

この言葉をふまえて、メロスの考えていることを、

説明してくれますか、

と注目すべきポイントを、

明確にするのも良いでしょう。

あるいは、もっとはっきりと、

「若い」人は、「名誉を守る」ことが必要だと、

メロスは考えているのでしょうか、

と、イエス、ノーで、

答えられる形にした方が良いかもしれません。

あるいは、「名誉って何?」、「何を大切にすること?」と、

言葉の意味から聞いていく方法もあります。

このような細かい質問を、

いくつか重ねながら、

「メロスは、どんな気持ちか?」という、

大きな質問につなげていく方が、

生徒も、発問の意図を理解しやすくなる、

と思います。

授業も、広い意味では、

教師と生徒の、コミュニケーションです。

生徒の様子をよく見て、

生徒を理解することに努めたうえで、

言葉を投げかけることが、

必要です。

報告:長沼光彦

2017年06月14日

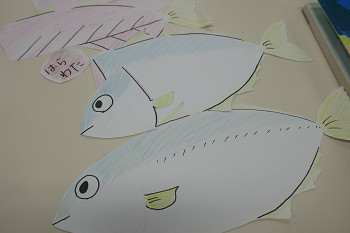

知識も伝える方法も 国語科教育法Ⅰ

近年の、国語の教科書は、

少し昔のものとは異なり、

いろいろな種類の文章が載っています。

たとえば、東京書籍に載る、中学校の教科書

小泉武夫「鰹節―世界に誇る伝統食」は、

鰹節が世界一硬い食べ物であること、

また、その製法など、

知識や事実を伝える文章です。

小説や随筆など、

人間の心理や情調に関わる、

文学的文章とは異なります。

また、意見文とも異なり、

正しい情報を読み取るところに、

重きが置かれています。

こういう文章では、

国語の先生も、

鰹節を硬くする仕組み、

菌の働き、という、

理科の知識を持たなくては、

理解できません。

他にも、国語の教科書には、

社会、経済、哲学、芸術、

など幅広い題材が取り上げられます。

国語の先生は、

授業をするうえで、

日本語で表現される、

種々の知識や教養が、

必要となるのです。

人間文化学科は、

そういう多様な知識を学ぶことができる、

授業を多く用意しています。

ぜひ、積極的に、

幅広い視野を身につけてほしいものです。

報告:長沼光彦

2017年06月08日

教員はプレゼンする 国語科教育法Ⅰ

国語教員の授業は、

わかりやすく伝える点で、

プレゼンテーションの技術を、

磨く必要があります。

まずは、話す技術、

ということがあります。

単語をひとつひとつはっきり話す、

など、基本的なことができていないと、

聞き取りにくい授業になります。

また、板書や、参考資料、プリントなど、

資格に訴える媒体で、

一工夫したものは、

見やすく、ポイントがわかりやすいですね。

そういう工夫を意識しないと、

ただ、言葉を並べただけのものに、

なりがちです。

板書で、チョークの色を変える程度でも、

ずいぶん印象が変わるものです。

(ただ、学校では、どのような機器があるかにより、

制限があります。

黒板だけ使うのならば、

板書を工夫する、というように、

表現の媒体を生かす方法も、

考える必要があります。)

最近の国語の授業では、

生徒に表現する技術を身につけることを、

求めます。

そうなると、

教師自身が、表現方法を知らなければ、

なりません。

読む、書く、聞く、話す、

すべてにおいて、

方法論を身につけておく必要があるのです。

人間文化学科では、

「話ことば教育」という名前で、

口頭のコミュニケーションの方法論を学び、

実践しています。

また、基礎演習、発展演習では、

種々のプレゼンテーションをおこない、

表現力を身につけています。

それらの授業で、身につけた力を、

国語科教育法でも、

発揮してもらえると良いですね。

今年の国語科教育法Ⅰの受講生も、

それぞれ、工夫を凝らして、

教科書の内容を説明する練習をしています。

(上は、三枚おろしを説明するために、

学生が作ってきた紙製の模型です。)

報告:長沼光彦

わかりやすく伝える点で、

プレゼンテーションの技術を、

磨く必要があります。

まずは、話す技術、

ということがあります。

単語をひとつひとつはっきり話す、

など、基本的なことができていないと、

聞き取りにくい授業になります。

また、板書や、参考資料、プリントなど、

資格に訴える媒体で、

一工夫したものは、

見やすく、ポイントがわかりやすいですね。

そういう工夫を意識しないと、

ただ、言葉を並べただけのものに、

なりがちです。

板書で、チョークの色を変える程度でも、

ずいぶん印象が変わるものです。

(ただ、学校では、どのような機器があるかにより、

制限があります。

黒板だけ使うのならば、

板書を工夫する、というように、

表現の媒体を生かす方法も、

考える必要があります。)

最近の国語の授業では、

生徒に表現する技術を身につけることを、

求めます。

そうなると、

教師自身が、表現方法を知らなければ、

なりません。

読む、書く、聞く、話す、

すべてにおいて、

方法論を身につけておく必要があるのです。

人間文化学科では、

「話ことば教育」という名前で、

口頭のコミュニケーションの方法論を学び、

実践しています。

また、基礎演習、発展演習では、

種々のプレゼンテーションをおこない、

表現力を身につけています。

それらの授業で、身につけた力を、

国語科教育法でも、

発揮してもらえると良いですね。

今年の国語科教育法Ⅰの受講生も、

それぞれ、工夫を凝らして、

教科書の内容を説明する練習をしています。

(上は、三枚おろしを説明するために、

学生が作ってきた紙製の模型です。)

報告:長沼光彦

2017年05月24日

質問して、やりとりする 国語科教育法Ⅰ

国語の授業は、

教師が生徒に説明するだけでなく、

質問して、理解しているかどうか、

確かめる必要があります。

そこで、教師になるための授業、

国語科教育法Ⅰでは、

生徒に質問する方法を、

考え実践します。

質問に答えてもらうためには、

漠然と「なぜでしょう」と聞くだけでなく、

工夫が必要です。

質問の中に、考えるための、

ヒントが含まれている、

必要があります。

聞いてみて、

生徒に伝わっていなければ、

少し説明を付け足してみる必要もあります。

つまり、質問は、

生徒との対話です。

相手の理解を類推しながら、

言葉を変えて、

考えてもらう必要があります。

あらかじめ、質問を考えてくるだけでなく、

その場で、生徒の様子を見ながら、

対応していく、臨機応変な態度が、

必要なのです。

人間文化学科の国語科教育法では、

受講者ひとりひとりが、

そういう体験を実際にしながら、

学んでもらうことにしています。

ひとりひとりが実際に行動しなければ、

いけないので、大変ではありますが、

ひとりひとりが体験することで、

自分のできること、できないことを、

確認することもできるわけです。

報告:長沼光彦

タグ :国語科教育法

2017年05月17日

声を出すところから始める 国語科教育法Ⅰ

国語科教員を目指す授業、

国語科教育法Ⅰでは、

声を出すところから、はじめます。

国語に関する知識、

文章読解の方法、とかから、

はじめないのですか、

と疑問に思われるかもしれません。

もちろん、読解の方法など、

基礎的な知識は、大切ですが、

それらは、また別に勉強してもらいます。

国語科教育法Ⅰは、

国語という科目を教える方法を、

学ぶ科目です。

教育現場で授業をするためには、

口頭で説明しなければなりません。

口頭で説明するにも、

いろいろな技能が必要ですが、

まずは聞き取りやすく、

声を出す必要があります。

とはいえ、人前で話す機会は、

なかなかないでしょう。

というわけで、

まずは声をだすところか、

始めることにしています。

人間文化学科では、

話しことば教育という名称で、

プレゼンテーションやスピーチの方法を、

学んでいます。

そこで学んだことも、

国語科教育法でも、

活かしてほしい、

と思っています。

報告:長沼光彦

国語科教育法Ⅰでは、

声を出すところから、はじめます。

国語に関する知識、

文章読解の方法、とかから、

はじめないのですか、

と疑問に思われるかもしれません。

もちろん、読解の方法など、

基礎的な知識は、大切ですが、

それらは、また別に勉強してもらいます。

国語科教育法Ⅰは、

国語という科目を教える方法を、

学ぶ科目です。

教育現場で授業をするためには、

口頭で説明しなければなりません。

口頭で説明するにも、

いろいろな技能が必要ですが、

まずは聞き取りやすく、

声を出す必要があります。

とはいえ、人前で話す機会は、

なかなかないでしょう。

というわけで、

まずは声をだすところか、

始めることにしています。

人間文化学科では、

話しことば教育という名称で、

プレゼンテーションやスピーチの方法を、

学んでいます。

そこで学んだことも、

国語科教育法でも、

活かしてほしい、

と思っています。

報告:長沼光彦

2017年04月10日

教職課程は、先週から

大学は、本日から、

授業がはじまりました。

実は、教職課程を履修する4年生は、

先週から授業が始まっていました。

人間文化学科は、

国語科教諭免許を、

履修している4年生ですね。

教育実習事前指導、という、

教育実習に行く準備をする、

授業です。

4年生になるまでに、

授業の仕方や、

教師としてすべきことは、

学んでいます。

とはいえ、実際に、

現場に行くとなると、

あらためて、必要な心構えがあります。

実際に学校に行き、

教師という立場にたつ、

心の準備をするわけです。

通常の授業の他に、

受講しなければならないので、

一足早く始まることになりました。

桜の季節は、

いろいろな始まりがあります。

報告:長沼光彦

2016年10月24日

教師の立場になって考える

国語科教諭免許をとるためには、

いろいろと学ばなければいけません。

国語科教育法では、

授業の運営の仕方を学びます。

その他に、教師論などの授業で、

教師になったときに、

どのような態度をとるか、

考えていきます。

学生という立場で、

教師になったときのことを考えるのは、

なかなか難しいと思います。

けれども、まずは、

難しいことに気づくことが大切です。

学生という立場で、学校を見るときと、

教員という立場で、学校を見るときは、

見えるものが違う場合がある、

ということです。

まずは、心構えをつくることが、

大切だということですね。

報告:長沼光彦

タグ :国語科教諭免許

2016年08月09日

教員免許更新講習の担当をしました

京都ノートルダム女子大学では、

この8月の上旬に、

教員免許更新講習を行っています。

「教員免許更新制は、

その時々で求められる教員として

必要な資質能力が保持されるよう、

定期的に最新の知識技能を身に付けることで、

教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、

社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。」

(文科省ホームページ)

教員免許を取得した人は、

10年おきに、新しい知識や技能を得るため、

更新講習を受けることと、

定められています。

教員免許過程を有する大学は、

この更新講習を、

文科省より認定されて行うことになります。

今年、本学では、近年話題になっている、

アクティブラーニングを取り上げた、

講習を用意しました。

私も、国語教諭免許の授業を運営しているので、

本日、更新講習を担当しました。

お題は、「文学でプレゼンする」。

文学を読み、これを題材として、

自己表現するワークショップを用意しました。

急に変わったこともできないので、

ここでも紹介した、

「走れメロス」を題材とした、

グループワークを中心に行いました。

参加された先生方にお話を聞くと、

大学とは違う、教育の楽しさや難しさが、

あることが、あらためてわかります。

真摯な態度で教育に携わる先生方に、

お役に立てる話、体験を準備できたか、

わかりませんが、

情報交換をしたり、

アクティブラーニングについて、

考えるきっかけは、

つくることができたかもしれません。

参加された先生方の中には、

3日間講習を受ける方もいるそうです。

猛暑の中、お疲れさまです。

報告:長沼光彦

この8月の上旬に、

教員免許更新講習を行っています。

「教員免許更新制は、

その時々で求められる教員として

必要な資質能力が保持されるよう、

定期的に最新の知識技能を身に付けることで、

教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、

社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。」

(文科省ホームページ)

教員免許を取得した人は、

10年おきに、新しい知識や技能を得るため、

更新講習を受けることと、

定められています。

教員免許過程を有する大学は、

この更新講習を、

文科省より認定されて行うことになります。

今年、本学では、近年話題になっている、

アクティブラーニングを取り上げた、

講習を用意しました。

私も、国語教諭免許の授業を運営しているので、

本日、更新講習を担当しました。

お題は、「文学でプレゼンする」。

文学を読み、これを題材として、

自己表現するワークショップを用意しました。

急に変わったこともできないので、

ここでも紹介した、

「走れメロス」を題材とした、

グループワークを中心に行いました。

参加された先生方にお話を聞くと、

大学とは違う、教育の楽しさや難しさが、

あることが、あらためてわかります。

真摯な態度で教育に携わる先生方に、

お役に立てる話、体験を準備できたか、

わかりませんが、

情報交換をしたり、

アクティブラーニングについて、

考えるきっかけは、

つくることができたかもしれません。

参加された先生方の中には、

3日間講習を受ける方もいるそうです。

猛暑の中、お疲れさまです。

報告:長沼光彦

タグ :教員免許更新講習

2016年07月24日

授業案を作っています 国語科教育法Ⅰ

国語の教師になるための授業、

国語科教育法Ⅰは、

まとめとして、授業案を清書しています。

授業案は、授業をどのように進めるか、

計画を可視化するための、書類です。

人に見せるものではありますが、

自分で、計画を確認するためのものでもあります。

慣れないうちは、授業の全体像が、

なかなか見えてきません。

書面で書くことで、

自分でも、どういうことをしたいか、

はっきりと確認できます。

また、自分の計画の足らない点に、

気づきます。

生徒の反応を想定しながら、

細々と書いていくのは、

なかなか大変です。

とはいえ、準備を入念しないと、

本番がうまくいきません。

というわけで、国語科教育法Ⅰでは、

授業案をしっかりと書くことを、

目標としています。

何回も書き直して、

私にいろいろコメントされて、

大変だと思いますが、

学生の皆さんは、熱心に取り組んでいます。

報告:長沼光彦

国語科教育法Ⅰは、

まとめとして、授業案を清書しています。

授業案は、授業をどのように進めるか、

計画を可視化するための、書類です。

人に見せるものではありますが、

自分で、計画を確認するためのものでもあります。

慣れないうちは、授業の全体像が、

なかなか見えてきません。

書面で書くことで、

自分でも、どういうことをしたいか、

はっきりと確認できます。

また、自分の計画の足らない点に、

気づきます。

生徒の反応を想定しながら、

細々と書いていくのは、

なかなか大変です。

とはいえ、準備を入念しないと、

本番がうまくいきません。

というわけで、国語科教育法Ⅰでは、

授業案をしっかりと書くことを、

目標としています。

何回も書き直して、

私にいろいろコメントされて、

大変だと思いますが、

学生の皆さんは、熱心に取り組んでいます。

報告:長沼光彦

2016年06月12日

練習するとうまくなる 国語科教育法Ⅰ

国語科教員を目指して、

授業の組み立て方などを学ぶのが、

国語科教育法です。

4月から、6回ほど、

国語科教育方の授業を行いました。

その間、受講している皆さんは、

人前で話したり、板書をしたり、

する練習をしてきました。

今は、その練習を活かして、

模擬授業を実践する、

準備をしています。

以前と比べると、

はきはきと説明し、

わかりやすい板書を書くことができるように、

なってきたと思います。

やはり、日々の努力の積み重ねが、

上達につながる道なのでしょう。

報告:長沼光彦

授業の組み立て方などを学ぶのが、

国語科教育法です。

4月から、6回ほど、

国語科教育方の授業を行いました。

その間、受講している皆さんは、

人前で話したり、板書をしたり、

する練習をしてきました。

今は、その練習を活かして、

模擬授業を実践する、

準備をしています。

以前と比べると、

はきはきと説明し、

わかりやすい板書を書くことができるように、

なってきたと思います。

やはり、日々の努力の積み重ねが、

上達につながる道なのでしょう。

報告:長沼光彦

2016年05月07日

インタビューしてみました 日本語コミュニケーションⅠ

日本語コミュニケーションは、前回、

自分の紹介の仕方について、考えてみました。

自分自身のこととはいえ、

自己紹介する機会でもなければ、

あまり考えてみないものです。

そこで、メモを作りながら、

自分について思いつくことを、

どんどんあげてみました。

今回は、それをふまえて、

自分以外の人に取材する、

インタビューをしてみることにしました。

この前のメモは、いわば、

自分についての取材です。

その目線で、今度は、

人について、話すべきこと、

書くべきことを、探してみよう、

ということです。

実は近年、中学校・高等学校でも、

話したり、聞いたりする活動を、

実践的に行う授業が行われています。

社会人の能力として、

身近な人だけではなく、

あまり知らない世の人々、

あるいは、異なる文化の人たちと、

交流する力が求められています。

今の国語は、コミュニケーション力や表現力を含めた、

総合的な言語活用能力が求められているのです。

人間文化学科でも、自国はもちろん、

多様な国の人達と交流することを、

学びの目標としているので、

大学の入門として、

コミュニケーションとしての言語表現について、

学ぶことにしています。

あらためてインタビューするのは、

照れくさい感じもあったようです。

ただ、フレッシュマンセミナーや、

基礎演習で学科のメンバーと交流し、

馴染んできたので、

それなりにインタビューして、

まとめることができたようです。

何かを学び、身につけるには、

ひとつの授業だけではできません。

学科のさまざまな体験を通して、

自分の可能性を広げてもらえると、

良いですね。

報告:長沼光彦

自分の紹介の仕方について、考えてみました。

自分自身のこととはいえ、

自己紹介する機会でもなければ、

あまり考えてみないものです。

そこで、メモを作りながら、

自分について思いつくことを、

どんどんあげてみました。

今回は、それをふまえて、

自分以外の人に取材する、

インタビューをしてみることにしました。

この前のメモは、いわば、

自分についての取材です。

その目線で、今度は、

人について、話すべきこと、

書くべきことを、探してみよう、

ということです。

実は近年、中学校・高等学校でも、

話したり、聞いたりする活動を、

実践的に行う授業が行われています。

社会人の能力として、

身近な人だけではなく、

あまり知らない世の人々、

あるいは、異なる文化の人たちと、

交流する力が求められています。

今の国語は、コミュニケーション力や表現力を含めた、

総合的な言語活用能力が求められているのです。

人間文化学科でも、自国はもちろん、

多様な国の人達と交流することを、

学びの目標としているので、

大学の入門として、

コミュニケーションとしての言語表現について、

学ぶことにしています。

あらためてインタビューするのは、

照れくさい感じもあったようです。

ただ、フレッシュマンセミナーや、

基礎演習で学科のメンバーと交流し、

馴染んできたので、

それなりにインタビューして、

まとめることができたようです。

何かを学び、身につけるには、

ひとつの授業だけではできません。

学科のさまざまな体験を通して、

自分の可能性を広げてもらえると、

良いですね。

報告:長沼光彦

2016年05月05日

教育実習に行く準備をしています 国語科教員養成課程

新年度になり、

国語の教員を志望する4年生は、

教育実習に行くことになります。

4月から準備は始まり、

今回は、2、3年生も参加して、

模擬授業を行うことにしました。

4年生は、実習に行く前に、

現場に向かう気持ちを新たにしてもらい、

2、3年生には、

先輩の授業を参考にしてもらいます。

2、3年生からすると、

いろいろ見習う点もあると思います。

実際、私が担当している

国語科教育法Ⅰでは、2年生に、

4年生はこんなふうにしていましたね、

と例にあげて、説明したりします。

一方で、4年生には、

これから現場に出るうえで、

もう少し工夫してほしいところも、

出てきます。

教育実習を参観しにいくと、

多くの中学校では、

プリントなど、作業型の教材を用いています。

そんな話も紹介しながら、

こういうパターンもありますね、

などと意見を言ったりします。

参加している学生も、

自分なりに意見を言い、

お互いに参考にします。

そういう切磋琢磨をする上では、

国語科教諭の免許取得を目指す学生たちは、

ひとつのチーム、

という面があります。

同じ学年同士はもちろん、

先輩や後輩とも、

協力できると、

より大きな力となります。

報告:長沼光彦

国語の教員を志望する4年生は、

教育実習に行くことになります。

4月から準備は始まり、

今回は、2、3年生も参加して、

模擬授業を行うことにしました。

4年生は、実習に行く前に、

現場に向かう気持ちを新たにしてもらい、

2、3年生には、

先輩の授業を参考にしてもらいます。

2、3年生からすると、

いろいろ見習う点もあると思います。

実際、私が担当している

国語科教育法Ⅰでは、2年生に、

4年生はこんなふうにしていましたね、

と例にあげて、説明したりします。

一方で、4年生には、

これから現場に出るうえで、

もう少し工夫してほしいところも、

出てきます。

教育実習を参観しにいくと、

多くの中学校では、

プリントなど、作業型の教材を用いています。

そんな話も紹介しながら、

こういうパターンもありますね、

などと意見を言ったりします。

参加している学生も、

自分なりに意見を言い、

お互いに参考にします。

そういう切磋琢磨をする上では、

国語科教諭の免許取得を目指す学生たちは、

ひとつのチーム、

という面があります。

同じ学年同士はもちろん、

先輩や後輩とも、

協力できると、

より大きな力となります。

報告:長沼光彦