2015年05月31日

KBS京都 海平和アナウンサーをお迎えして

「将来何がしたいか具体的に考えたくなった」

「準備は大切!」

「聴く姿勢、答える姿勢を真似したい」

27年5月30日(土)

KBS京都の海平和アナウンサーに、授業「スピーチの基礎」にお越しいただき

お話を伺いました。

冒頭の言葉は、今回の授業から感じた学生たちの感想の一部です。

以前のブログでもお伝えしましたが

http://notredameningen.kyo2.jp/e466444.html

この授業は、ゲストを迎えて、ただ話を伺うだけではありません。

学生が企画し、準備し、練習し、

その上で本番(ゲスト:海平アナウンサー)を体験するというものです。

特に、今回は、日程の都合上、

打ち合わせの時間が十分にもてない中、本番を迎えました。

しかし、海平アナにこたえていただいた質問をうまくまとめたり、感想を述べたり、

予定外のことにも、臨機応変に対応していったりと

大きな成長がみられる「本番」であったと感じています。

限られた時間の中で、何をどのように行動していくべきなのか

考えることも多くあったのではないでしょうか。

一つひとつの質問に誠実に答えてくださり、

常に笑顔を絶やさなかった海平アナウンサー。

「自分もこうありたい」と皆が思ったことでしょう。

お話しくださった内容や話し方はもちろん、

お人柄、普段からのご努力を感じ、

学ぶことが大変多いひとときであったと思っています。

授業の最後に、

海平アナウンサーと一緒に記念撮影をしました。

まずは、一枚。

そして、海平アナが学生時代に流行っていた(!?)というウサギを全員でしての一枚。

とてもとても楽しい時間でした。

海平アナウンサー、ありがとうございました。

この授業の後半には、

もう一つプロジェクトが待っています。

受講生の皆さん、お楽しみに!

写真:長沼光彦

報告:平野美保

「準備は大切!」

「聴く姿勢、答える姿勢を真似したい」

27年5月30日(土)

KBS京都の海平和アナウンサーに、授業「スピーチの基礎」にお越しいただき

お話を伺いました。

冒頭の言葉は、今回の授業から感じた学生たちの感想の一部です。

以前のブログでもお伝えしましたが

http://notredameningen.kyo2.jp/e466444.html

この授業は、ゲストを迎えて、ただ話を伺うだけではありません。

学生が企画し、準備し、練習し、

その上で本番(ゲスト:海平アナウンサー)を体験するというものです。

特に、今回は、日程の都合上、

打ち合わせの時間が十分にもてない中、本番を迎えました。

しかし、海平アナにこたえていただいた質問をうまくまとめたり、感想を述べたり、

予定外のことにも、臨機応変に対応していったりと

大きな成長がみられる「本番」であったと感じています。

限られた時間の中で、何をどのように行動していくべきなのか

考えることも多くあったのではないでしょうか。

一つひとつの質問に誠実に答えてくださり、

常に笑顔を絶やさなかった海平アナウンサー。

「自分もこうありたい」と皆が思ったことでしょう。

お話しくださった内容や話し方はもちろん、

お人柄、普段からのご努力を感じ、

学ぶことが大変多いひとときであったと思っています。

授業の最後に、

海平アナウンサーと一緒に記念撮影をしました。

まずは、一枚。

そして、海平アナが学生時代に流行っていた(!?)というウサギを全員でしての一枚。

とてもとても楽しい時間でした。

海平アナウンサー、ありがとうございました。

この授業の後半には、

もう一つプロジェクトが待っています。

受講生の皆さん、お楽しみに!

写真:長沼光彦

報告:平野美保

2015年05月30日

第3コース 春よ来い!!恋愛成就パワースポットコース

4月17日(金)に開催されたフレッシュマンセミナーの

第3コース「春よ来い!!恋愛成就 パワースポットコース」を

リーダーの中村が報告します。

午前のクイズ大会で1位になりテンションの上がった

私たち第3グループはタクシーで清水寺へと向かいました。

まず随求堂で、お堂の下を大随求菩薩の胎内に見立てた胎内めぐりを体験しました。

中は真っ暗で1回生も驚いていました。

次に清水の舞台です。

多くの観光客の方が景色を楽しんだり写真を撮ったりしていました。

私たちも記念にパシャリ!!

そして、「縁結びの神様」として有名な地主神社に行きました。

良縁を願う参拝客で賑わっていて、

中でも「恋占いの石」は片方からもう一方へ目を閉じてたどり着けば

恋が叶うとされています。挑戦している一回生もいました。

清水寺の中で多く観光客の方が行列を作っているのが

パワースポットになっている音羽の滝です。

滝は3筋に別れて落ちて来て

「学問成就の水」「恋愛成就の水」「延命長寿の水」とされています。

清水寺の後は

ソフトクリームを食べて休憩し

産寧坂・二年坂・ねねの道を通り

八坂神社で解散しました。

最後に、今回リーダーをやらせてもらって良い経験になりました。

皆さんに春が来たかどうかは分かりませんが、、、

楽しんでもらえたようで良かったです!

お疲れさまでした!!

報告:第3コースフレセミリーダー 3回生 中村奈央

第3コース「春よ来い!!恋愛成就 パワースポットコース」を

リーダーの中村が報告します。

午前のクイズ大会で1位になりテンションの上がった

私たち第3グループはタクシーで清水寺へと向かいました。

まず随求堂で、お堂の下を大随求菩薩の胎内に見立てた胎内めぐりを体験しました。

中は真っ暗で1回生も驚いていました。

次に清水の舞台です。

多くの観光客の方が景色を楽しんだり写真を撮ったりしていました。

私たちも記念にパシャリ!!

そして、「縁結びの神様」として有名な地主神社に行きました。

良縁を願う参拝客で賑わっていて、

中でも「恋占いの石」は片方からもう一方へ目を閉じてたどり着けば

恋が叶うとされています。挑戦している一回生もいました。

清水寺の中で多く観光客の方が行列を作っているのが

パワースポットになっている音羽の滝です。

滝は3筋に別れて落ちて来て

「学問成就の水」「恋愛成就の水」「延命長寿の水」とされています。

清水寺の後は

ソフトクリームを食べて休憩し

産寧坂・二年坂・ねねの道を通り

八坂神社で解散しました。

最後に、今回リーダーをやらせてもらって良い経験になりました。

皆さんに春が来たかどうかは分かりませんが、、、

楽しんでもらえたようで良かったです!

お疲れさまでした!!

報告:第3コースフレセミリーダー 3回生 中村奈央

2015年05月29日

東山コース報告

4月17日(金)にフレッシュマンセミナーが開催されました。

これから、午後のエクスカーション「東山コース」を、

リーダーの岩嵜有紗とチォーンユェンテン(ユキ)が報告します。

このコースでは、京都 東山周辺に行きました。

メインは、その場所で、風景・建物・人物の写真を撮ることです。

今日も晴れてよかったと思いながら、八坂神社の南楼門(みなみろうもん)から、午後のコースを始めました。しかし、残念なことに、南楼門は改修工事中のため、幕に覆われており、見ることができませんでした。

到着後、さっそく小川先生から写真のコツを教えて頂き、境内を散策しながら撮影に臨みました。

次に、リーダーが建物の由来の話をしました。「手水舎」「本殿」「舞殿」など建物の各ポイントについては、長沼先生からもお話を頂きました。

写真を撮ったり、参拝やおみくじをする時間もあったので、有意義な時間を過ごすことができました。

八坂神社の次は、円山公園に行きました。

ここには、祇園祭に使用される山があり、祇園祭の話をしました。

その後、円山公園内にある喫茶店にお邪魔して、休憩を取りました。

美味しいケーキやお菓子を食べ、おしゃべりをして休みました。

そして、この機会で仲良くなった人もいました。

休憩の後に、もう一度円山公園を歩き、景色を眺め、写真をたくさん撮りました。

新入生のみなさん、ぜひ、大学生活中に、京都の魅力をたくさん味わってくださいね♪

(By.2015年度フレッシュマンセミナー 「東山コース」リーダー より)

これから、午後のエクスカーション「東山コース」を、

リーダーの岩嵜有紗とチォーンユェンテン(ユキ)が報告します。

このコースでは、京都 東山周辺に行きました。

メインは、その場所で、風景・建物・人物の写真を撮ることです。

今日も晴れてよかったと思いながら、八坂神社の南楼門(みなみろうもん)から、午後のコースを始めました。しかし、残念なことに、南楼門は改修工事中のため、幕に覆われており、見ることができませんでした。

到着後、さっそく小川先生から写真のコツを教えて頂き、境内を散策しながら撮影に臨みました。

次に、リーダーが建物の由来の話をしました。「手水舎」「本殿」「舞殿」など建物の各ポイントについては、長沼先生からもお話を頂きました。

写真を撮ったり、参拝やおみくじをする時間もあったので、有意義な時間を過ごすことができました。

八坂神社の次は、円山公園に行きました。

ここには、祇園祭に使用される山があり、祇園祭の話をしました。

その後、円山公園内にある喫茶店にお邪魔して、休憩を取りました。

美味しいケーキやお菓子を食べ、おしゃべりをして休みました。

そして、この機会で仲良くなった人もいました。

休憩の後に、もう一度円山公園を歩き、景色を眺め、写真をたくさん撮りました。

新入生のみなさん、ぜひ、大学生活中に、京都の魅力をたくさん味わってくださいね♪

(By.2015年度フレッシュマンセミナー 「東山コース」リーダー より)

2015年05月28日

卒業生特別講義のご案内

人間文化学科の卒業生が、なんと「特別講義」に来てくれます!

どなたでもご来聴いただけますので、

ぜひお越しください。

以下、ご案内申し上げます。

卒業生特別講義

『アートマネジメントとの出会い』

講師:松本桜子さん

(静岡文化芸術大学 文化・芸術研究センター研究員)

日時: 2015年5月30日(土) 16時30分~17時30分

場所: ユージニア館4階 E401教室

ノートルダムでの学生時代、そして、今までの経験をふまえて、後輩のみなさんに、

今私が研究対象の一つとしているアートマネジメントについて、お話しします。

アートマネジメントとは何か、日本国内の大学・大学院ではどんなカリキュラムがあるのか、

そしてそこで学んだ人がどういう道に進んでいるのか等についてご紹介します。

アートマネジメントで学んだ知識を、どんな職場で活かすことができるのか、

また具体的な就職先や、就職後の働き方についても触れられればと思っております。

※こちらは、松本さんがノートルダムを卒業後に過ごしたマルタ共和国の旗です!

どなたでもご来聴いただけますので、

ぜひお越しください。

以下、ご案内申し上げます。

卒業生特別講義

『アートマネジメントとの出会い』

講師:松本桜子さん

(静岡文化芸術大学 文化・芸術研究センター研究員)

日時: 2015年5月30日(土) 16時30分~17時30分

場所: ユージニア館4階 E401教室

ノートルダムでの学生時代、そして、今までの経験をふまえて、後輩のみなさんに、

今私が研究対象の一つとしているアートマネジメントについて、お話しします。

アートマネジメントとは何か、日本国内の大学・大学院ではどんなカリキュラムがあるのか、

そしてそこで学んだ人がどういう道に進んでいるのか等についてご紹介します。

アートマネジメントで学んだ知識を、どんな職場で活かすことができるのか、

また具体的な就職先や、就職後の働き方についても触れられればと思っております。

※こちらは、松本さんがノートルダムを卒業後に過ごしたマルタ共和国の旗です!

2015年05月26日

今年も編集倶楽部をしています

ここ数年続けている、

編集倶楽部を今年も始めています。

編集倶楽部は、キャリア形成ゼミのひとつで、

いわば、仕事のシミュレーションを、

学内、学内で行う実践型のゼミです。

(大学ホームページのキャリア形成ゼミ紹介)

上の写真は、過去の制作物です。

名前のとおり、雑誌・新聞の製作をとおして、

企画力、取材力、協同力、行動力、

を身につけることを目的としています。

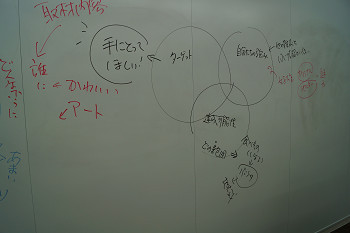

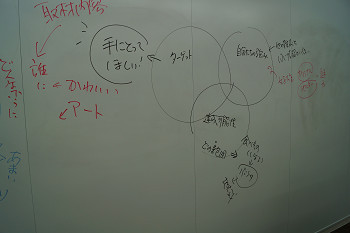

まずは、雑誌の企画を作る話し合いを、

アクティブラーニングスペースを使って、

行いました。

アクティブラーニングスペースには、

壁面一面のホワイトボードがあって、

アイデアを書き付けていくのに便利なのです。

(3年次生が研究テーマの絞り方の演習を実施)

(森見登美彦はお読みになりましたか)

また、実際に発行されている雑誌や、

フリーペーパーを見ながら、

作ろうと思う雑誌のイメージを、

具体的にしています。

報告:長沼光彦

編集倶楽部を今年も始めています。

編集倶楽部は、キャリア形成ゼミのひとつで、

いわば、仕事のシミュレーションを、

学内、学内で行う実践型のゼミです。

(大学ホームページのキャリア形成ゼミ紹介)

上の写真は、過去の制作物です。

名前のとおり、雑誌・新聞の製作をとおして、

企画力、取材力、協同力、行動力、

を身につけることを目的としています。

まずは、雑誌の企画を作る話し合いを、

アクティブラーニングスペースを使って、

行いました。

アクティブラーニングスペースには、

壁面一面のホワイトボードがあって、

アイデアを書き付けていくのに便利なのです。

(3年次生が研究テーマの絞り方の演習を実施)

(森見登美彦はお読みになりましたか)

また、実際に発行されている雑誌や、

フリーペーパーを見ながら、

作ろうと思う雑誌のイメージを、

具体的にしています。

報告:長沼光彦

2015年05月25日

花のある大学 五

先週紹介した薔薇の鉢ですが、

(花のある大学 四)

並べられているのは、

正門正面のソフィア館エントランスだけではありません。

正門入って左側、鐘楼のあるユニソン会館に続く、

歩道にも並べられています。

といっても、

位置関係がわからないかと思いますので、

よろしければ、大学ホームページの、

キャンパス紹介 をご参照ください。

実は、新館を建てたり、

従来の建物を耐震補強したり、

ここ数年、ご不便をおかけしてましたが、

この6月に、

新キャンパスが完成します。

先日も、食堂のことを話題にしましたが、

(ランチミーティングをしました)

あらためて、新キャンパスのことを、

紹介したいと思います。

よろしくお願いします。

大学関係者としては、

長らくつぼみでいたキャンパスが、

花開いた、ような気持ちがいたします。

花ある大学、となるように、

新キャンパスの完成を迎えたい、

と思っています。

報告:長沼光彦

(花のある大学 四)

並べられているのは、

正門正面のソフィア館エントランスだけではありません。

正門入って左側、鐘楼のあるユニソン会館に続く、

歩道にも並べられています。

といっても、

位置関係がわからないかと思いますので、

よろしければ、大学ホームページの、

キャンパス紹介 をご参照ください。

実は、新館を建てたり、

従来の建物を耐震補強したり、

ここ数年、ご不便をおかけしてましたが、

この6月に、

新キャンパスが完成します。

先日も、食堂のことを話題にしましたが、

(ランチミーティングをしました)

あらためて、新キャンパスのことを、

紹介したいと思います。

よろしくお願いします。

大学関係者としては、

長らくつぼみでいたキャンパスが、

花開いた、ような気持ちがいたします。

花ある大学、となるように、

新キャンパスの完成を迎えたい、

と思っています。

報告:長沼光彦

2015年05月23日

葵祭 路頭の儀

5月15日金曜日に行われた、

葵祭路頭の儀、の写真を紹介します。

葵祭前儀の記事 と同じく、

日本文化ゼミのジョイさんが撮影したものです。

葵祭路頭の儀は、平安時代の装束を身につけた行列が、

京都御所を発して、下鴨神社、上賀茂神社と巡行する、

行事です。

上賀茂神社に伝わる「賀茂縁起」によると、

平安京遷都以前の6世紀に、

国内で風水害に見舞われ、占った結果、

賀茂大神の祟りだと告げられた。

それ以来、祭りを行わせたのが、

賀茂祭(葵祭)の始まりだと伝えられています。

葵祭の歴史については、上賀茂神社のホムページで紹介していますので、

そちらをご覧ください。

簡単にまとめると、賀茂祭(葵祭)は、

平安遷都の後9世紀に、

朝廷の使者が遣わされる勅祭(ちょくさい)となり、

勅使が訪れることになったわけです。

それが現在の巡行の原型です。

下の写真の斎王代(さいおうだい)は、勅祭となった後、

賀茂神社に仕える御杖代(みつえしろ)として、

朝廷より遣わされた斎王の代わりとなる女性です。

年を経る毎に、儀式の形が変わっていったわけです。

『源氏物語』葵巻の車争いの場面は有名ですが、

貴族達が牛車を並べて場所取りをしたり、

観覧用の桟敷席があるという叙述を見ると、

物語の舞台となる、10世紀頃には、

現在と似た、見物の要素も強くなったと思われます。

今昔物語巻二十八第十二「頼光の郎等共、紫野に物見たる語」も、

なかなか面白い話です。

(2013年の葵祭記事)

下鴨神社も、上賀茂神社も、大学に近いので、

行列を見学するのに、2度チャンスがあります。

今回は、人間文化学科の堀教授と一緒に、

北山の府立植物園の西、

北山大橋近辺に出かけたとのことです。

行列を追って、上賀茂神社まで歩いていったそうです。

下の写真は、神社前に駐めてある、

行列の中にいた牛車です。

神社では、行列が到着した後に、

勅使が祭文を奏上する社頭の儀が、

行われます。

報告:長沼光彦

写真:ジョイ

葵祭路頭の儀、の写真を紹介します。

葵祭前儀の記事 と同じく、

日本文化ゼミのジョイさんが撮影したものです。

葵祭路頭の儀は、平安時代の装束を身につけた行列が、

京都御所を発して、下鴨神社、上賀茂神社と巡行する、

行事です。

上賀茂神社に伝わる「賀茂縁起」によると、

平安京遷都以前の6世紀に、

国内で風水害に見舞われ、占った結果、

賀茂大神の祟りだと告げられた。

それ以来、祭りを行わせたのが、

賀茂祭(葵祭)の始まりだと伝えられています。

葵祭の歴史については、上賀茂神社のホムページで紹介していますので、

そちらをご覧ください。

簡単にまとめると、賀茂祭(葵祭)は、

平安遷都の後9世紀に、

朝廷の使者が遣わされる勅祭(ちょくさい)となり、

勅使が訪れることになったわけです。

それが現在の巡行の原型です。

下の写真の斎王代(さいおうだい)は、勅祭となった後、

賀茂神社に仕える御杖代(みつえしろ)として、

朝廷より遣わされた斎王の代わりとなる女性です。

年を経る毎に、儀式の形が変わっていったわけです。

『源氏物語』葵巻の車争いの場面は有名ですが、

貴族達が牛車を並べて場所取りをしたり、

観覧用の桟敷席があるという叙述を見ると、

物語の舞台となる、10世紀頃には、

現在と似た、見物の要素も強くなったと思われます。

今昔物語巻二十八第十二「頼光の郎等共、紫野に物見たる語」も、

なかなか面白い話です。

(2013年の葵祭記事)

下鴨神社も、上賀茂神社も、大学に近いので、

行列を見学するのに、2度チャンスがあります。

今回は、人間文化学科の堀教授と一緒に、

北山の府立植物園の西、

北山大橋近辺に出かけたとのことです。

行列を追って、上賀茂神社まで歩いていったそうです。

下の写真は、神社前に駐めてある、

行列の中にいた牛車です。

神社では、行列が到着した後に、

勅使が祭文を奏上する社頭の儀が、

行われます。

報告:長沼光彦

写真:ジョイ

2015年05月21日

フレッシュマンセミナー 第1コース:よくばり女子のお散歩コース

4月17日(金)に、フレッシュマンセミナーという

京都のお寺や神社を巡るツアーがありました。

そこでリーダーをしたうちの一人、

3回生の西垣がこのコースの紹介をさせていただきます。

リーダーの3人です!

午前のエクスカーションが終わると、

学校の正門にタクシーがずらりと並んで待っていました。

その中で、一台だけこんな可愛いタクシーがありました!

わたし含め3人は、このタクシーに乗って現地まで送ってもらいました。

まず最初は、学問の神様が奉られている北野天満宮です。

元気な1回生がジャンプしている様子です!

そして、北野天満宮で言い伝えられているのが

牛を撫でると頭がよくなるということなので、、、

みんな撫でています!

平野先生(右から二人目)の左手が素敵ですね。

北野天満宮をお参りしたら、

次に向かったのは、平野神社です。

ここは桜が有名で、4月半ばなのに遅咲きの桜がまだ咲いていました。

最後に、このコースの目玉、金閣寺に行きました。

ピカピカと輝いていて、みんなとても感動していました。

そして、高貴な人が座っていたという”貴人とう”に一人ずつ座りました。

最後は、お抹茶とお菓子をいただきました。

旅のあとのおやつは、最高でした!!

この金閣寺の担当だったわたしは

金閣寺について紹介したのですが、

1回生にうまく伝わったのか、どうなんでしょうか、、、

うまく伝わっていれば幸いです。

最後に、このコースを担当できてよかったです!

このメンバーで行けてとても楽しかったです。

いい経験ができました。

みんなも楽しんでくれていたらいいな、と思います。

報告:第1コースフレセミリーダー 3回生 西垣由美子

京都のお寺や神社を巡るツアーがありました。

そこでリーダーをしたうちの一人、

3回生の西垣がこのコースの紹介をさせていただきます。

リーダーの3人です!

午前のエクスカーションが終わると、

学校の正門にタクシーがずらりと並んで待っていました。

その中で、一台だけこんな可愛いタクシーがありました!

わたし含め3人は、このタクシーに乗って現地まで送ってもらいました。

まず最初は、学問の神様が奉られている北野天満宮です。

元気な1回生がジャンプしている様子です!

そして、北野天満宮で言い伝えられているのが

牛を撫でると頭がよくなるということなので、、、

みんな撫でています!

平野先生(右から二人目)の左手が素敵ですね。

北野天満宮をお参りしたら、

次に向かったのは、平野神社です。

ここは桜が有名で、4月半ばなのに遅咲きの桜がまだ咲いていました。

最後に、このコースの目玉、金閣寺に行きました。

ピカピカと輝いていて、みんなとても感動していました。

そして、高貴な人が座っていたという”貴人とう”に一人ずつ座りました。

最後は、お抹茶とお菓子をいただきました。

旅のあとのおやつは、最高でした!!

この金閣寺の担当だったわたしは

金閣寺について紹介したのですが、

1回生にうまく伝わったのか、どうなんでしょうか、、、

うまく伝わっていれば幸いです。

最後に、このコースを担当できてよかったです!

このメンバーで行けてとても楽しかったです。

いい経験ができました。

みんなも楽しんでくれていたらいいな、と思います。

報告:第1コースフレセミリーダー 3回生 西垣由美子

2015年05月20日

現役アナウンサーに質問します!

人間文化学科の授業「スピーチの基礎」では、

毎年、現役のアナウンサーを迎えて、話を伺っています。

ですが、ただ話を伺うだけではありません。

受講生が、司会進行をし、質問を投げかけ、

ゲストのアナウンサーに答えていただくというもの。

つまり、受講生全員が参加して、ゲストを迎えて授業を展開していくのです。

本年は、それを生放送番組のように進めてみようと計画しています。

ですから、3つの質問チームとイベントチームに分かれて準備を進めています。

質問チームが、インターネット等でゲストについて情報を収集し、

伺ってみたい質問を皆で検討し、担当分の構成も考えます。

そして、イベントチームは、

全体の司会・進行、会場レイアウト、スケジュール等さまざまに準備を進めています。

オープニングやエンディングなどにも工夫をしていこうと計画中。

ちょうど今、情報収集をし、

質問内容、おおよその進行が決まってきたところ。

写真から、皆の真剣な様子がうかがえます。

これからさらに詳細を決め、練習をし、

皆で力を合わせて、当日を迎える準備をしていきます。

学生自身が企画し、準備を進め、本番を進めていくこの授業。

本年はいったいどんな内容になるのでしょうか。

現役アナウンサーから受ける刺激はとても大きいと思います。

自分たちで準備していくことを通して、

学ぶこと(企画、チームワーク、情報収集、構成、問題解決・・・・)は大変多いと思います。

そして、もちろん、プロの前であっても、堂々と話すこと、聴くこと!

まもなく本番です。

また本ブログで報告していきます。

報告 平野美保

毎年、現役のアナウンサーを迎えて、話を伺っています。

ですが、ただ話を伺うだけではありません。

受講生が、司会進行をし、質問を投げかけ、

ゲストのアナウンサーに答えていただくというもの。

つまり、受講生全員が参加して、ゲストを迎えて授業を展開していくのです。

本年は、それを生放送番組のように進めてみようと計画しています。

ですから、3つの質問チームとイベントチームに分かれて準備を進めています。

質問チームが、インターネット等でゲストについて情報を収集し、

伺ってみたい質問を皆で検討し、担当分の構成も考えます。

そして、イベントチームは、

全体の司会・進行、会場レイアウト、スケジュール等さまざまに準備を進めています。

オープニングやエンディングなどにも工夫をしていこうと計画中。

ちょうど今、情報収集をし、

質問内容、おおよその進行が決まってきたところ。

写真から、皆の真剣な様子がうかがえます。

これからさらに詳細を決め、練習をし、

皆で力を合わせて、当日を迎える準備をしていきます。

学生自身が企画し、準備を進め、本番を進めていくこの授業。

本年はいったいどんな内容になるのでしょうか。

現役アナウンサーから受ける刺激はとても大きいと思います。

自分たちで準備していくことを通して、

学ぶこと(企画、チームワーク、情報収集、構成、問題解決・・・・)は大変多いと思います。

そして、もちろん、プロの前であっても、堂々と話すこと、聴くこと!

まもなく本番です。

また本ブログで報告していきます。

報告 平野美保

2015年05月19日

花のある大学 四

朝のうちは、雨がぱらつく感じでした。

それで、そそくさと

エントランスの前を移動していたのですが、

昼から晴れると、薔薇の鉢植えの並びが、

変わっていることに気づきました。

(花のある大学 参)

授業の合間に、目を留めるだけですので、

いつ花の鉢が移し替えられているかは、

わかりません。

ただ、花を見れば、

毎日丹念に手を入れていただいているのが、

わかります。

小雨を受けて、頭を垂れている様子でしたが、

雨滴が溜まった様子もまた一興かと思います。

報告:長沼光彦

それで、そそくさと

エントランスの前を移動していたのですが、

昼から晴れると、薔薇の鉢植えの並びが、

変わっていることに気づきました。

(花のある大学 参)

授業の合間に、目を留めるだけですので、

いつ花の鉢が移し替えられているかは、

わかりません。

ただ、花を見れば、

毎日丹念に手を入れていただいているのが、

わかります。

小雨を受けて、頭を垂れている様子でしたが、

雨滴が溜まった様子もまた一興かと思います。

報告:長沼光彦

2015年05月16日

葵祭 前儀

昨日5月15日に、葵祭の行列が、

京都市中を巡行しました。

葵祭というと、

この行列をまず思い浮かべると思いますが、

先の連休中に前儀(まえぎ)として、

いくつかの行事が行われています。

ここで、そのひとつ、5月3日に下鴨神社で行われた、

流鏑馬神事(やぶさめしんじ)を紹介します。

写真は、日本文化ゼミの留学生ジョイさんが、

撮影したものです。

日本文化を研究するため、

現地に神事を観に行ったのです。

『山城国風土記』(やましろのくにふどき)逸文に、

賀茂祭(葵祭の本来の名)の起源として、

猪の頭を被って馬を駆けさせた儀式が、

伝えられています。

(*『山城国風土記』は、東洋文庫『風土記』などで読むことができます)

また『続日本紀』(しょくにほんぎ)の、

文武天皇2年3月辛巳 (698年)の記事に、

山背国(やましろのくに*現在の京都)の、

賀茂祭の日に人々が集まって騎射をすることを禁ずる、

という記載があります。

(*『続日本紀』は、岩波新古典文学大系や、講談社学術文庫で、

読むことができます)

京都に平安京が成る以前から、

賀茂祭が行われ、騎射(流鏑馬神事の原型)が行われていた、

ことがわかります。

上の写真2枚は、糺の森(ただすのもり)に設けられた、

流鏑馬の馬場へと、騎乗して歩を進める、

公家装束をまとった射手です。

下は、準備の様子を撮ったものです。

射抜いた的は、縁起物として頒布していただけるようです。

下は当たった的に、日付と、鴨社流鏑馬神事と墨書しているところです。

続いて流鏑馬の様子。iPhoneで撮影したそうですが、

迫力のある写真です。

また当日は、少年らの剣道の催しも行われていたそうです。

報告:長沼光彦

写真:ジョイ

京都市中を巡行しました。

葵祭というと、

この行列をまず思い浮かべると思いますが、

先の連休中に前儀(まえぎ)として、

いくつかの行事が行われています。

ここで、そのひとつ、5月3日に下鴨神社で行われた、

流鏑馬神事(やぶさめしんじ)を紹介します。

写真は、日本文化ゼミの留学生ジョイさんが、

撮影したものです。

日本文化を研究するため、

現地に神事を観に行ったのです。

『山城国風土記』(やましろのくにふどき)逸文に、

賀茂祭(葵祭の本来の名)の起源として、

猪の頭を被って馬を駆けさせた儀式が、

伝えられています。

(*『山城国風土記』は、東洋文庫『風土記』などで読むことができます)

また『続日本紀』(しょくにほんぎ)の、

文武天皇2年3月辛巳 (698年)の記事に、

山背国(やましろのくに*現在の京都)の、

賀茂祭の日に人々が集まって騎射をすることを禁ずる、

という記載があります。

(*『続日本紀』は、岩波新古典文学大系や、講談社学術文庫で、

読むことができます)

京都に平安京が成る以前から、

賀茂祭が行われ、騎射(流鏑馬神事の原型)が行われていた、

ことがわかります。

上の写真2枚は、糺の森(ただすのもり)に設けられた、

流鏑馬の馬場へと、騎乗して歩を進める、

公家装束をまとった射手です。

下は、準備の様子を撮ったものです。

射抜いた的は、縁起物として頒布していただけるようです。

下は当たった的に、日付と、鴨社流鏑馬神事と墨書しているところです。

続いて流鏑馬の様子。iPhoneで撮影したそうですが、

迫力のある写真です。

また当日は、少年らの剣道の催しも行われていたそうです。

報告:長沼光彦

写真:ジョイ

2015年05月15日

文学と出会う・つかまれる

今週火曜日の国文学概論では、

文学と出会うという話をしました。

竹田青嗣『哲学ってなんだ』(岩波書店)の、

文章を取り上げました。

竹田氏は、若い頃、文学や哲学に出会うことで、

自分を理解するきっかけを得たという話です。

私たちは、自分のことはわかっているようで、

よく理解していない。

そのときに、自分がなぜか惹きつけられるものについて、

よく考えてみると、

そこに自分に近しいものが含まれていることがわかる。

その近しいものが、自己理解のヒントとなる、

というのです。

少し話は変わりますが、

今週月曜日の夜に、朝日テレビで、

お坊さんバラエティ「ぶっちゃけ寺」という番組がありました。

お坊さんを出演者として迎え、

仏教やお寺を身近に感じてもらう、

番組です。

今回は、キリスト教の神父さんや牧師さんが、

ゲストとして呼ばれ、

互いの信仰について話し合う、

興味深い内容でした。

番組に出演したシスターが、

「神様につかまれる」という、

エピソードを紹介しました。

信仰は、こちらから近づくというよりも、

ふと神様につかまれて、

信仰の道に導かれる感覚だというのです。

授業でこの話も紹介したのですが、

「出会う」にしろ「つかまれる」にしろ、

自分にとって大切なものは、

外からやってくる、という感覚は、

心にとめておきたいと思いました。

自分だけで何でもできる、

と思っていると、

こういう感覚は味わえないですね。

心を外に向けていなければ、

出会いもありません。

小説やドラマを読みたいと思うのも、

そういう出会いを求めているのでは、

ないでしょうか。

そんなふうに話をまとめてみました。

報告:長沼光彦

文学と出会うという話をしました。

竹田青嗣『哲学ってなんだ』(岩波書店)の、

文章を取り上げました。

竹田氏は、若い頃、文学や哲学に出会うことで、

自分を理解するきっかけを得たという話です。

私たちは、自分のことはわかっているようで、

よく理解していない。

そのときに、自分がなぜか惹きつけられるものについて、

よく考えてみると、

そこに自分に近しいものが含まれていることがわかる。

その近しいものが、自己理解のヒントとなる、

というのです。

少し話は変わりますが、

今週月曜日の夜に、朝日テレビで、

お坊さんバラエティ「ぶっちゃけ寺」という番組がありました。

お坊さんを出演者として迎え、

仏教やお寺を身近に感じてもらう、

番組です。

今回は、キリスト教の神父さんや牧師さんが、

ゲストとして呼ばれ、

互いの信仰について話し合う、

興味深い内容でした。

番組に出演したシスターが、

「神様につかまれる」という、

エピソードを紹介しました。

信仰は、こちらから近づくというよりも、

ふと神様につかまれて、

信仰の道に導かれる感覚だというのです。

授業でこの話も紹介したのですが、

「出会う」にしろ「つかまれる」にしろ、

自分にとって大切なものは、

外からやってくる、という感覚は、

心にとめておきたいと思いました。

自分だけで何でもできる、

と思っていると、

こういう感覚は味わえないですね。

心を外に向けていなければ、

出会いもありません。

小説やドラマを読みたいと思うのも、

そういう出会いを求めているのでは、

ないでしょうか。

そんなふうに話をまとめてみました。

報告:長沼光彦

2015年05月14日

ランチミーティングをしました

学生の皆さんも、なかなか忙しいようで、

教員と話す都合が合わないときもあります。

そこで、本日は、食堂でランチミーティングを、

することになりました。

おすすめの日替わりパスタも魅力的なのですが、

本日は早くできあがるハヤシライスにして、

学生の皆さんと合流します。

新館の食堂は、大きなテーブル、

中くらいの丸テーブル、カウンターと、

お昼の過ごし方で、場所を選ぶことができます。

上の写真は、学生さんがいないときに撮影しましたが、

普段は、お茶を飲んだり、くつろぐ場所にもなっています。

本来くつろぐ時間を、ミーティングにつかうことになり、

申し訳ないですね。

報告:長沼光彦

2015年05月13日

花のある大学 参

昨日は台風のおかげで、

夜は雨にたたられましたが、

本日はうってかわって良い天気です。

大学のエントランスを飾る花も、

いつのまにか薔薇の鉢に変わっています。

実は、季節に合わせて、職員さんが、

鉢を変えてくれているんです。

本日は暑く、もう夏の気分ですが、

花はまだ初夏の季節を伝えています。

茶室の前には、つつじの花を見つけることができます。

報告:長沼光彦

夜は雨にたたられましたが、

本日はうってかわって良い天気です。

大学のエントランスを飾る花も、

いつのまにか薔薇の鉢に変わっています。

実は、季節に合わせて、職員さんが、

鉢を変えてくれているんです。

本日は暑く、もう夏の気分ですが、

花はまだ初夏の季節を伝えています。

茶室の前には、つつじの花を見つけることができます。

報告:長沼光彦

2015年05月12日

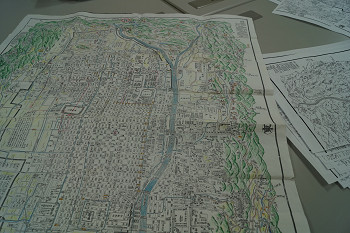

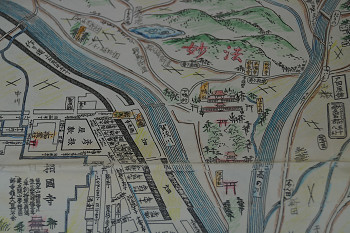

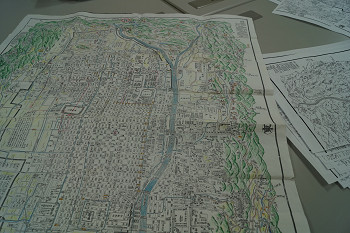

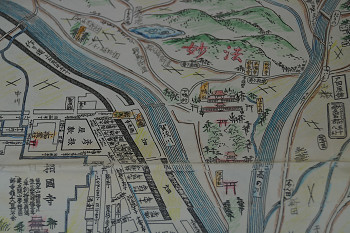

マイ古地図を作りました

最近、古地図を持ち歩きながら、

京都を散策することが流行っているようです。

人間文化学科では、

以前から京都の地理を実感的に、

学ぶ方法として、マイ古地図を作っています。

古地図の多くは、江戸時代のものですが、

今回用いるのは、幕末の洛中を中心に描いた地図です。

まずは複写した地図を貼りあわせます。

江戸時代の古地図も、

複数の紙に印刷したものを貼りあわせています。

できあがったら、目印になる場所を見つけ、

色鉛筆で印をつけます。

今回は幕末の御所と、

平安時代の大内裏の位置を線で囲ってみました。

平安時代の大内裏は、

現在の二条城の北西に位置します。

だいぶ東に移動したことがわかります。

現在の京都御所に落ち着くまでに、

火災などが原因で、たびたび移動しているのです。

そんなことを確認しながら、

古地図に書き込んでいくと、

自分なりの地図の見方が身に付きます。

そして、いろいろと書き込むうちに、

マイ古地図になるわけです。

上の写真は、大学近辺を散策しながら、

色を塗ったり、書き込んだりした例です。

今年私の担当する2年ゼミ発展演習では、

京都をプレゼンする企画を考えています。

その準備のはじめに、

マイ古地図を作ることからはじめました。

報告:長沼光彦

京都を散策することが流行っているようです。

人間文化学科では、

以前から京都の地理を実感的に、

学ぶ方法として、マイ古地図を作っています。

古地図の多くは、江戸時代のものですが、

今回用いるのは、幕末の洛中を中心に描いた地図です。

まずは複写した地図を貼りあわせます。

江戸時代の古地図も、

複数の紙に印刷したものを貼りあわせています。

できあがったら、目印になる場所を見つけ、

色鉛筆で印をつけます。

今回は幕末の御所と、

平安時代の大内裏の位置を線で囲ってみました。

平安時代の大内裏は、

現在の二条城の北西に位置します。

だいぶ東に移動したことがわかります。

現在の京都御所に落ち着くまでに、

火災などが原因で、たびたび移動しているのです。

そんなことを確認しながら、

古地図に書き込んでいくと、

自分なりの地図の見方が身に付きます。

そして、いろいろと書き込むうちに、

マイ古地図になるわけです。

上の写真は、大学近辺を散策しながら、

色を塗ったり、書き込んだりした例です。

今年私の担当する2年ゼミ発展演習では、

京都をプレゼンする企画を考えています。

その準備のはじめに、

マイ古地図を作ることからはじめました。

報告:長沼光彦

2015年05月11日

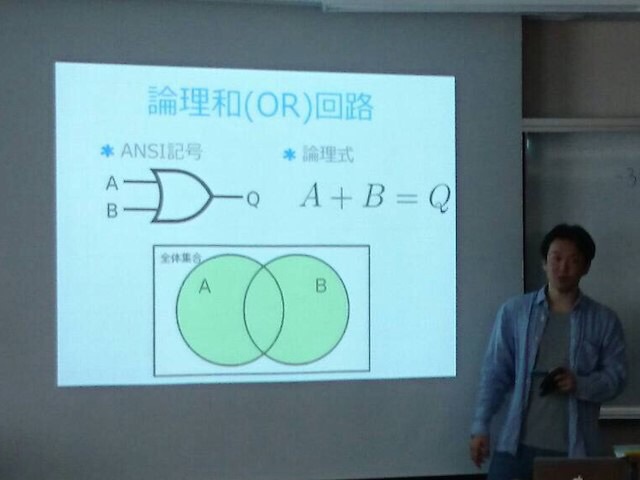

コンピュータの回路ひっつけっ!

今年度の「情報科学概論A」を担当しています中村 亮太と申します。

みなさま、はじめまして。

私が担当している「情報科学概論A」という授業ですが

コンピュータがどのように動いているかなどの仕組みを学び、

コンピュータに扱われる側から「扱う側」になるための

知識を得てもらうことを目標としています。

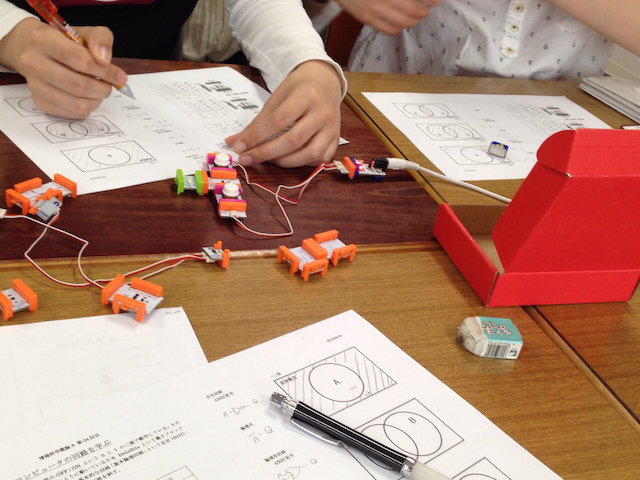

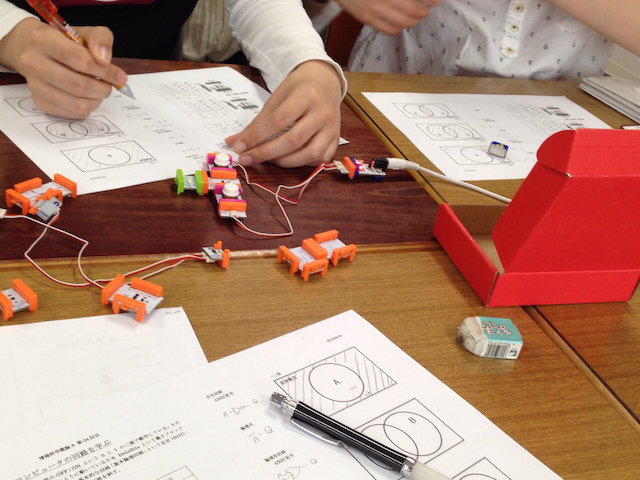

コンピュータが動いている仕組みを学んでもらうため

5月8日の授業ではコンピュータ内部でどのような回路を使い演算しているかを

littleBits ( http://littlebits.cc/ ) という電子ブロックで体験してもらいました。

littleBits には光るもの、音を出すもの、ボタンなど

様々な種類の入出力機器 ( Bit ) があり

それらを磁石の力によって引っ付けて回路を作ることができるのですが、

その Bit の中にはコンピュータ内部で使われている論理回路もあります。

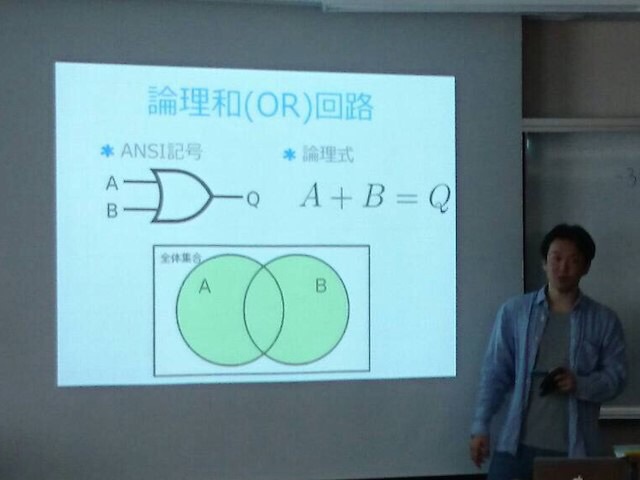

今回の授業で使った littleBits の論理回路は以下のようになります。

・NOT回路

・OR回路

・AND回路

・NOR回路

・NAND回路

・XOR回路

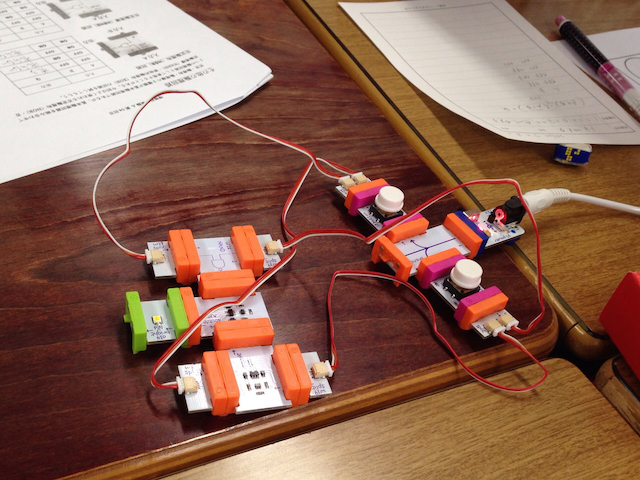

これらの Bit を使って学生らに回路を組んでもらい

各回路がどのような役割になっているのかを体験してもらいました。

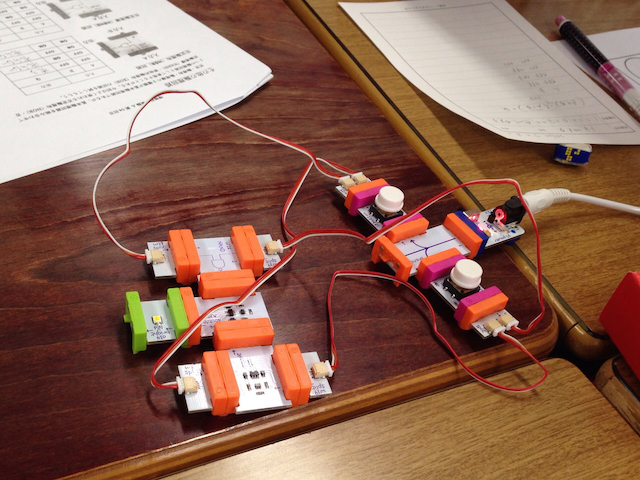

1つの回路を使うだけではなく、複数の回路を繋ぎ合わせてもらうのも体験してもらいました。

それがこの回路で OR回路・AND回路・NAND回路を繋ぎ合わせて作ってもらったXOR回路です。

(XOR回路を作っているとは教えずに組んでもらい実験してもらったあとにネタばらししました。)

授業の終わりに毎回フィードバックシートを記入してもらっているのですが、

以下のように肯定的な感想を書いてくれた学生ばかりでした。

また「具体的に何に使われているのか?」という学生の好奇心も引き出せたようです。

次回、5/15の授業ではこれらの回路を使って「加算器」を作成してもらう予定です。

報告:中村 亮太

みなさま、はじめまして。

私が担当している「情報科学概論A」という授業ですが

コンピュータがどのように動いているかなどの仕組みを学び、

コンピュータに扱われる側から「扱う側」になるための

知識を得てもらうことを目標としています。

コンピュータが動いている仕組みを学んでもらうため

5月8日の授業ではコンピュータ内部でどのような回路を使い演算しているかを

littleBits ( http://littlebits.cc/ ) という電子ブロックで体験してもらいました。

littleBits には光るもの、音を出すもの、ボタンなど

様々な種類の入出力機器 ( Bit ) があり

それらを磁石の力によって引っ付けて回路を作ることができるのですが、

その Bit の中にはコンピュータ内部で使われている論理回路もあります。

今回の授業で使った littleBits の論理回路は以下のようになります。

・NOT回路

・OR回路

・AND回路

・NOR回路

・NAND回路

・XOR回路

これらの Bit を使って学生らに回路を組んでもらい

各回路がどのような役割になっているのかを体験してもらいました。

1つの回路を使うだけではなく、複数の回路を繋ぎ合わせてもらうのも体験してもらいました。

それがこの回路で OR回路・AND回路・NAND回路を繋ぎ合わせて作ってもらったXOR回路です。

(XOR回路を作っているとは教えずに組んでもらい実験してもらったあとにネタばらししました。)

授業の終わりに毎回フィードバックシートを記入してもらっているのですが、

以下のように肯定的な感想を書いてくれた学生ばかりでした。

また「具体的に何に使われているのか?」という学生の好奇心も引き出せたようです。

・式はおぼえられそうにありませんでしたが、ベン図を使いながら組み合わせてみると、分かりやすかったです。ものによって光り方が全然ちがったので、おもしろかったです。この回路が普段の生活の中で具体的に何に使われているのかが気になりました。

・実際に機器を触ってみてどのような仕組みで光るのかが理解できた。また組み合わせによって光るか光らないかが変わって面白かった。口頭の説明だけよりも実際に体験する方が理解しやすいと感じた。

・実際に、自分たちで組み立てて、実験できたのが分かりやすかったです。紙に書いてやるだけでは理解が深められなかったので、やれてよかったです。

・今日の実験は楽しかったです。こういう数学や理科のようなことは苦手ですが、実際に手を動かしてみることで、分かりやすくなったし良かったと思います。

・論理回路に種類がたくさんあり、組み合わせによって結果が違うのがおもしろいなと思った。種類が多くて覚えるのが大変だと思ったので、覚え方を教えて欲しい。

次回、5/15の授業ではこれらの回路を使って「加算器」を作成してもらう予定です。

報告:中村 亮太

2015年05月10日

三条大橋 京都ふらぬーる

鴨川に架かる三条大橋は、

京都の学生が集まる場所です。

オープンキャンパスの授業でも話したのですが、

(森見登美彦はお読みになりましたか?)

三条大橋の袂(たもと)に、

京都大学などの学生が利用する三条京阪の駅があるからです。

(本学の学生も、大阪方面からいらっしゃる方は、

京阪を利用します。)

そんなわけで、遊ぶ場所や盛り場も多くあり、

夕方、橋の近辺は学生でにぎわいます。

今回歩いた5月9日土曜日も、

橋の東端から西の端まで、

みっちりと学生が移動していました。

三条京阪の駅前の広場にも、

ぎっしりと学生がつまってる感があります。

そういう場所なので、

京都の学生生活を描いた、

森見登美彦の小説には、

三条大橋がよく登場します。

鴨川沿いは、夏に床(ゆか)が開かれる場所でもあります。

(現在の床は、鴨川沿いの高級料理店が行う、

川につきだしたテラスみたいなものです。)

(真ん中の小川の上に、組み上げられた櫓が、床です。)

また、三条大橋は、

豊臣秀吉が天正18年(1590)に改修させた記事の彫られた、

擬宝珠(ぎぼし)が残る史蹟でもあります。

(この写真が擬宝珠です。小さくて見えないと思いますが、

天正18年の記事が彫られています。)

学生生活に馴染みの深い場所から、

少しずつ興味を広げてみると、

京都の歴史や暮らしが見えてきます。

本学のフィールドワークでは、

そんなことを目指しています。

学生と出かけるフィールドワークの他に、

授業の取材などで出かけた場所も、

これから紹介してみようと思います。

ちなみに題名の「ふらぬーる」は、

フランス語flaneurで、散策する人という意味です。

報告:長沼光彦

京都の学生が集まる場所です。

オープンキャンパスの授業でも話したのですが、

(森見登美彦はお読みになりましたか?)

三条大橋の袂(たもと)に、

京都大学などの学生が利用する三条京阪の駅があるからです。

(本学の学生も、大阪方面からいらっしゃる方は、

京阪を利用します。)

そんなわけで、遊ぶ場所や盛り場も多くあり、

夕方、橋の近辺は学生でにぎわいます。

今回歩いた5月9日土曜日も、

橋の東端から西の端まで、

みっちりと学生が移動していました。

三条京阪の駅前の広場にも、

ぎっしりと学生がつまってる感があります。

そういう場所なので、

京都の学生生活を描いた、

森見登美彦の小説には、

三条大橋がよく登場します。

鴨川沿いは、夏に床(ゆか)が開かれる場所でもあります。

(現在の床は、鴨川沿いの高級料理店が行う、

川につきだしたテラスみたいなものです。)

(真ん中の小川の上に、組み上げられた櫓が、床です。)

また、三条大橋は、

豊臣秀吉が天正18年(1590)に改修させた記事の彫られた、

擬宝珠(ぎぼし)が残る史蹟でもあります。

(この写真が擬宝珠です。小さくて見えないと思いますが、

天正18年の記事が彫られています。)

学生生活に馴染みの深い場所から、

少しずつ興味を広げてみると、

京都の歴史や暮らしが見えてきます。

本学のフィールドワークでは、

そんなことを目指しています。

学生と出かけるフィールドワークの他に、

授業の取材などで出かけた場所も、

これから紹介してみようと思います。

ちなみに題名の「ふらぬーる」は、

フランス語flaneurで、散策する人という意味です。

報告:長沼光彦

2015年05月08日

京都府立総合資料館訪問

今年も「図書館情報資源特論」の授業で京都資料について学ぶ一環として、本学のすぐ近くにある府立総合資料館を訪問しました。資料館のホームページに記事を載せていただきました。

http://www.pref.kyoto.jp/shiryokan/youkoso.html#w20150217

記事にもあるように、ふだんは入れない書庫に入れていただき、300年、500年前の写本もみせてもらいました。

(鎌田 均)

2015年05月07日

京都に帰ろう

ゴールデンウィークが終わり、

皆さん、元気に大学にいらっしゃいました。

あいにく、雲の多い日でしたが、

京都は暑い日が続いているので、

かえってちょうど良いくらいかもしれません。

新ノートルダム館のガラスにも、

流れる雲が映っています。

帰省した学生の皆さんは、

京都に戻ってきたわけですが、

「京都に帰る」というのも、

不思議な感じがしませんか。

私も連休中帰省しておりましたが、

京都に遊びに行って自宅へ帰る人と、

逆向きに移動するのは、

少し妙な感じがします。

以前、京都は観光に行く場所でしたが、

京都に住んでからは、

いるのが当たり前の場所になっています。

むしろ、京都から出かけることが、

観光になっています。

普段も観光でき、

休みには別の場所に観光に行ける。

ぜいたくな暮らしをしているのかもしれません。

普段は意識しないのですが、

卒業する学生の皆さんからは、

羨ましがられます。

そして、卒業が間近になった学生の皆さんは、

名残を惜しむように、

京都を散策しています。

そう考えると、

普段からぜいたくを、

きちんとしておく方がいいのでしょう。

住んでしまうと、

なかなかでかけないという、

悪癖が身についてしまうのですが。

下の写真は、帰省の途中で見た富士山です。

上が行き、下が帰りです。

帰省する道の方が観光気分で、

写真を撮っているわけです。

授業で京都を取り上げているので、

今年はなるべく出かけることに、

しようと思っていますが、

どうなるでしょう。

報告:長沼光彦

皆さん、元気に大学にいらっしゃいました。

あいにく、雲の多い日でしたが、

京都は暑い日が続いているので、

かえってちょうど良いくらいかもしれません。

新ノートルダム館のガラスにも、

流れる雲が映っています。

帰省した学生の皆さんは、

京都に戻ってきたわけですが、

「京都に帰る」というのも、

不思議な感じがしませんか。

私も連休中帰省しておりましたが、

京都に遊びに行って自宅へ帰る人と、

逆向きに移動するのは、

少し妙な感じがします。

以前、京都は観光に行く場所でしたが、

京都に住んでからは、

いるのが当たり前の場所になっています。

むしろ、京都から出かけることが、

観光になっています。

普段も観光でき、

休みには別の場所に観光に行ける。

ぜいたくな暮らしをしているのかもしれません。

普段は意識しないのですが、

卒業する学生の皆さんからは、

羨ましがられます。

そして、卒業が間近になった学生の皆さんは、

名残を惜しむように、

京都を散策しています。

そう考えると、

普段からぜいたくを、

きちんとしておく方がいいのでしょう。

住んでしまうと、

なかなかでかけないという、

悪癖が身についてしまうのですが。

下の写真は、帰省の途中で見た富士山です。

上が行き、下が帰りです。

帰省する道の方が観光気分で、

写真を撮っているわけです。

授業で京都を取り上げているので、

今年はなるべく出かけることに、

しようと思っていますが、

どうなるでしょう。

報告:長沼光彦