2015年10月31日

時代祭の当番校

10月22日に行われた時代祭について、報告します。

私の住む下京区では、27年に1度、時代祭の当番が

学区(統廃合が進んでいますが、番組小学校時代の学区のままです)ごとに

回ってきます。

今年、私の住む学区が当番だったのでその様子をお伝えします。

時代祭の当番学区は、

当番の時代を担当することになります。

行列に参加する人を学区から出したり、

(籠持ちなどの若い人は、アルバイトの大学生さんです。

また、踊りなどを行う人も専門の方です。)

当日、かかる費用を負担したりします。

時代祭の前日、学区内の女性たちが集まり、着付け教室がありました。

当日、私の学区が担当する「徳川城使上洛列」の行列に参加される方全員の着付けは、

学区内の女性方によって行われます。

時代祭当日は、朝6時に小学校の体育館に集合して、

着付けを行います。

馬に乗られる方は、自宅での着付けになります。

朝8時からは、行列時に馬に乗られる方をお迎えに学区内を巡行します。

(ちなみに、こんな格好をしています。)

馬に乗られる方が馬に乗られたら、小学校に集合して、9時から学区内巡行を行います。

運動場に馬や様々な格好をした人が集まり、

いつもとは違う雰囲気が漂います。

時代祭の本番は、昼の12時に御所を出発ですが、

午前中は自分の学区を巡行します。

学区内巡行が終われば、

担いでいた籠などをトラックに積み込み、

行列に参加される方は大型バスで、御所に向かいます。

もちろん、馬たちもトラックで移動です。

次の写真が、実際に御所からの巡航の時の、私の学区の担当した

「徳川城使上洛列」の行列の様子です。

時代祭といえば、御所から平安神宮までの巡行のことと思われますが、

当日の午前中も行列が行われていることや、このように京都市民が祭を

支えているということを紹介させていただきました。

4回生:瀧口侑子

私の住む下京区では、27年に1度、時代祭の当番が

学区(統廃合が進んでいますが、番組小学校時代の学区のままです)ごとに

回ってきます。

今年、私の住む学区が当番だったのでその様子をお伝えします。

時代祭の当番学区は、

当番の時代を担当することになります。

行列に参加する人を学区から出したり、

(籠持ちなどの若い人は、アルバイトの大学生さんです。

また、踊りなどを行う人も専門の方です。)

当日、かかる費用を負担したりします。

時代祭の前日、学区内の女性たちが集まり、着付け教室がありました。

当日、私の学区が担当する「徳川城使上洛列」の行列に参加される方全員の着付けは、

学区内の女性方によって行われます。

時代祭当日は、朝6時に小学校の体育館に集合して、

着付けを行います。

馬に乗られる方は、自宅での着付けになります。

朝8時からは、行列時に馬に乗られる方をお迎えに学区内を巡行します。

(ちなみに、こんな格好をしています。)

馬に乗られる方が馬に乗られたら、小学校に集合して、9時から学区内巡行を行います。

運動場に馬や様々な格好をした人が集まり、

いつもとは違う雰囲気が漂います。

時代祭の本番は、昼の12時に御所を出発ですが、

午前中は自分の学区を巡行します。

学区内巡行が終われば、

担いでいた籠などをトラックに積み込み、

行列に参加される方は大型バスで、御所に向かいます。

もちろん、馬たちもトラックで移動です。

次の写真が、実際に御所からの巡航の時の、私の学区の担当した

「徳川城使上洛列」の行列の様子です。

時代祭といえば、御所から平安神宮までの巡行のことと思われますが、

当日の午前中も行列が行われていることや、このように京都市民が祭を

支えているということを紹介させていただきました。

4回生:瀧口侑子

2015年10月30日

図書館実習第1号

今年度から、司書課程で新しい科目「図書館実習」を開講しましたので、第1号の履修生に実習報告をしてもらいました。

***********************************

8月26日から9月2日までの5日間、大阪府立中央図書館で図書館実習をさせていただきました。5日間という短い期間でしたが、書庫出納業務やネット ワーク業務、各室業務など様々な業務を体験しました。授業で習ったことではまだまだたりないということを実感しました。また、一日市立図書館にもお邪魔させていただき、府立図書館との違いを体験させていただきました。

様々なことを体験させていただきましたが、一番印象に残ったことはこどもたちを対象としたおはなし会です。初日からほかの実習生たちとともに絵本を選び、こども資料室の職員さんに本の持ち方や読み方などを教えていただきながら何度も練習をしました。

職員さんのアドバイスもあり、普通の絵本だけでなく、大型絵本や紙芝居を取り入れ、変化に富んだプログラムになりました。本番では子供たちが予想より良い反応を返してくれました。絵本が変わるごとに表情がころころとかわる様はみていてとても嬉しかったです。

各室業務ではおもにレファレンス演習を行いました。授業で行った演習より難しく、一筋縄ではいかない問題ばかりでした。しかし、大学に無い色々な資料やデータベースを実際に使うことができ、とても勉強になりました。

短い期間でしたが、図書館に関わる様々なことを体験させていただき、とても勉強になりました。この体験を生かしていきたいとおもいます。

報告:舌間倫香(4年次生)

***********************************

8月26日から9月2日までの5日間、大阪府立中央図書館で図書館実習をさせていただきました。5日間という短い期間でしたが、書庫出納業務やネット ワーク業務、各室業務など様々な業務を体験しました。授業で習ったことではまだまだたりないということを実感しました。また、一日市立図書館にもお邪魔させていただき、府立図書館との違いを体験させていただきました。

様々なことを体験させていただきましたが、一番印象に残ったことはこどもたちを対象としたおはなし会です。初日からほかの実習生たちとともに絵本を選び、こども資料室の職員さんに本の持ち方や読み方などを教えていただきながら何度も練習をしました。

職員さんのアドバイスもあり、普通の絵本だけでなく、大型絵本や紙芝居を取り入れ、変化に富んだプログラムになりました。本番では子供たちが予想より良い反応を返してくれました。絵本が変わるごとに表情がころころとかわる様はみていてとても嬉しかったです。

各室業務ではおもにレファレンス演習を行いました。授業で行った演習より難しく、一筋縄ではいかない問題ばかりでした。しかし、大学に無い色々な資料やデータベースを実際に使うことができ、とても勉強になりました。

短い期間でしたが、図書館に関わる様々なことを体験させていただき、とても勉強になりました。この体験を生かしていきたいとおもいます。

報告:舌間倫香(4年次生)

2015年10月29日

茶道体験記

茶道体験記

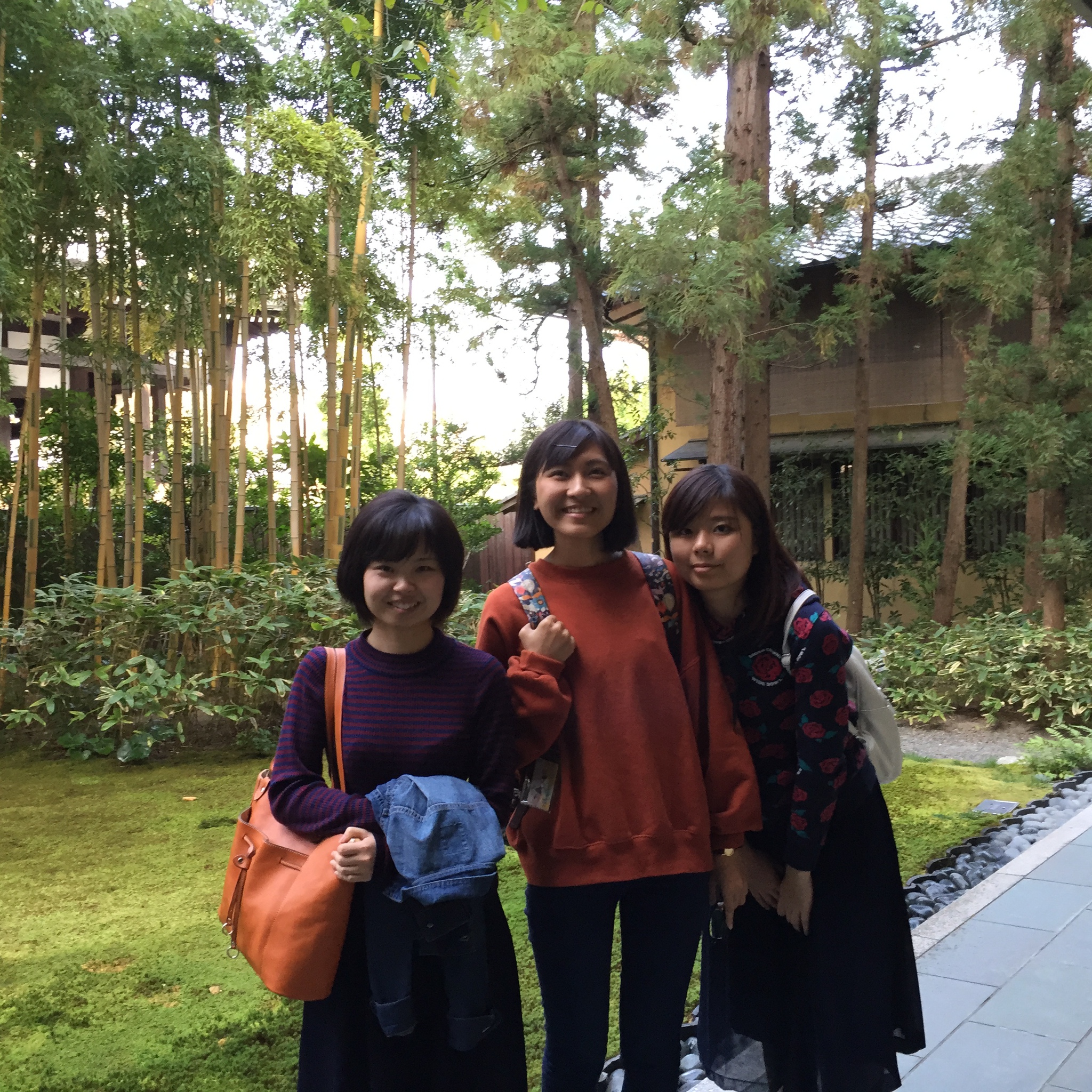

天高く馬肥ゆる秋の京都。

朱鳳ゼミの一行は、京都茶道資料館で茶道を体験してきました。

初めて本格的な茶道に触れる学生と、教員の私は緊張しながらも、

茶道の先生の指導のもとで、亭主と客の役割を、両方ともに体験しました。

亭主として、こころを込めてお茶を点て、客に出すのは礼儀です。

ふくさ、茶碗、茶杓、なつめ、茶筅、釜など初めて聞いた道具の名前を覚えながら、

一杯のお茶を点ててみました。

優雅で、堂々とした姿勢でお客様をもてなしするのが、

難しいことを少し理解できたように思います。

客として、感謝の気持ちで茶席に臨むのは大事です。

同席のお客さんに気配りを忘れないことも大切な礼儀です。

一杯のお茶を頂きながら、季節を感じさせてくれる和菓子も楽しめます。

今回は京都の和菓子の老舗「田丸弥」の、

栗の形をした「焼き栗」と言う和菓子が出されました。

秋の京都の景色を想像しながら、お茶と一緒に美味しく頂きました。

茶道の精神は「和敬静寂」です。

亭主と客が一杯のお茶を通して、理解し、尊敬し合って、

好い関係を保ち、平穏な気持ちを持つことが、

茶道の最高境地だと学びました。

残念ながら、点茶中は撮影が出来ませんでしたので、

終了後の記念写真を紹介します。

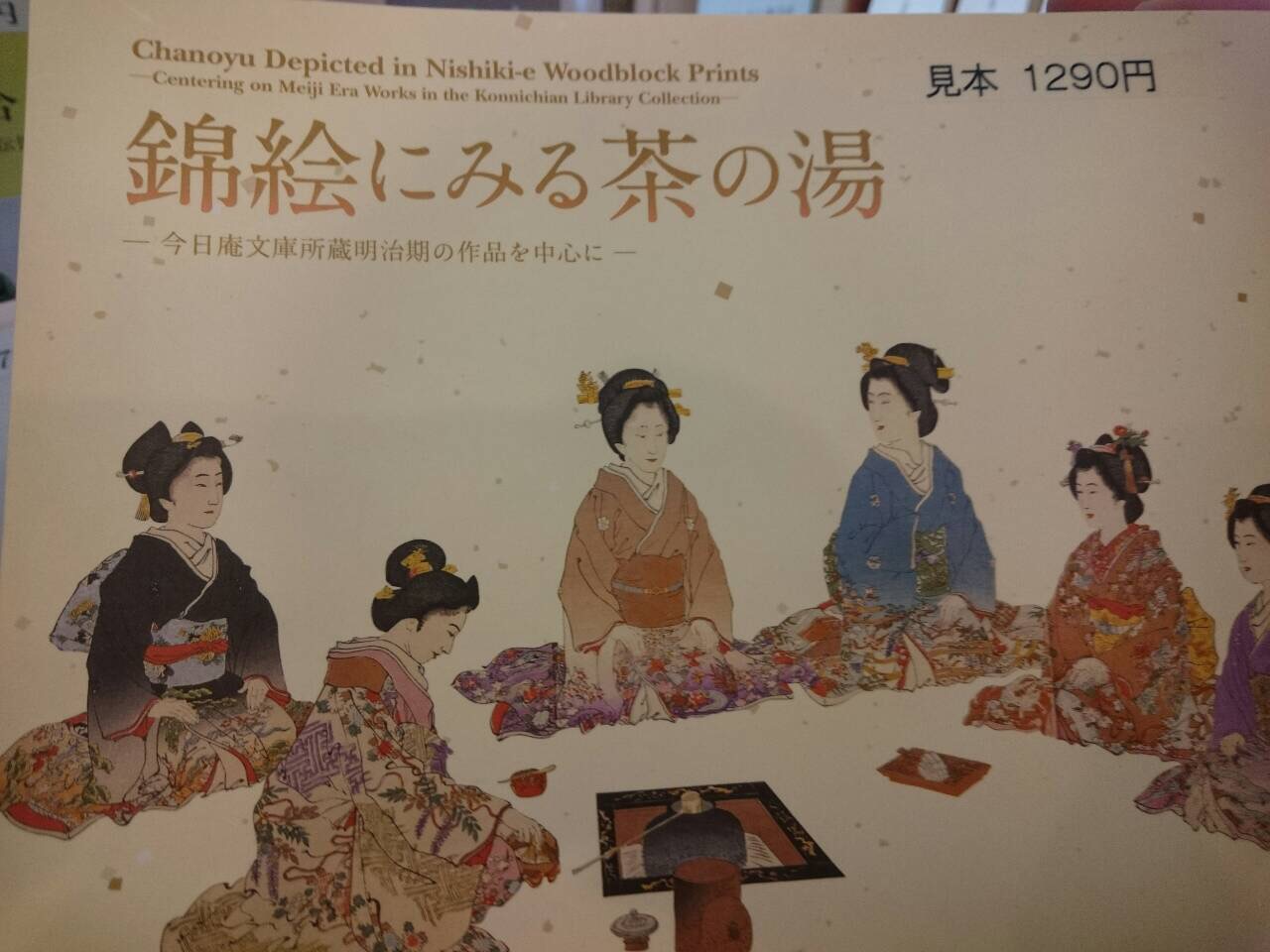

ロビーでこんな本も見つけました。

帰りに和菓子屋の「田丸弥」も寄って来ました。

報告:朱鳳

2015年10月28日

インターンシップ成果報告会

3年次生の多くは、企業などでのインターンシップに参加しています。

仕事の体験をさせていただくことによって、

その業界やその企業の仕事内容を把握したり、

仕事をするということはどういうことかについて肌で感じたりするためです。

本日は、夏休み期間に参加したインターンシップの成果報告会のご報告です。

平成27年10月17日、

10日~約1か月の期間にわたって、

企業等でお世話になってきた学生が、その成果を報告しました。

聴衆の中には、お世話になった企業の方もいらっしゃり、

大変な緊張感の中での報告でした。

・インターンシップの参加の目的

・実習内容

・学んだこと

・感想

などについて述べましたが、皆、大きな学びを感じる報告でした。

「責任の重さ」

「外からは見えない仕事内容の存在」

「仕事に対する心構え」等、

お力添えいただいた企業・団体の皆様には感謝の気持ちで一杯になるほど、

学生たちは多くのことを学び、大きな成長を感じました。

そして、インターンシップを通して得てきたものは素晴らしいものでしたが、

みな立派に、あの緊張感のある場面で、プレゼンテーションをやり遂げたことにも嬉しく思いました。

そしてそれが、とても立派だったことに感動すらありました。

この経験は、就職活動や今後の仕事などで役立つものと思っています。

なお、司会は、本学の放送サークル、

岩嵜有紗さん(人間文化学科の2年次です!)が担当してくれました。

(岩嵜さん、ご協力ありがとうございました)

報告:平野美保

仕事の体験をさせていただくことによって、

その業界やその企業の仕事内容を把握したり、

仕事をするということはどういうことかについて肌で感じたりするためです。

本日は、夏休み期間に参加したインターンシップの成果報告会のご報告です。

平成27年10月17日、

10日~約1か月の期間にわたって、

企業等でお世話になってきた学生が、その成果を報告しました。

聴衆の中には、お世話になった企業の方もいらっしゃり、

大変な緊張感の中での報告でした。

・インターンシップの参加の目的

・実習内容

・学んだこと

・感想

などについて述べましたが、皆、大きな学びを感じる報告でした。

「責任の重さ」

「外からは見えない仕事内容の存在」

「仕事に対する心構え」等、

お力添えいただいた企業・団体の皆様には感謝の気持ちで一杯になるほど、

学生たちは多くのことを学び、大きな成長を感じました。

そして、インターンシップを通して得てきたものは素晴らしいものでしたが、

みな立派に、あの緊張感のある場面で、プレゼンテーションをやり遂げたことにも嬉しく思いました。

そしてそれが、とても立派だったことに感動すらありました。

この経験は、就職活動や今後の仕事などで役立つものと思っています。

なお、司会は、本学の放送サークル、

岩嵜有紗さん(人間文化学科の2年次です!)が担当してくれました。

(岩嵜さん、ご協力ありがとうございました)

報告:平野美保

2015年10月27日

とりあえず図書館に行く 2

1年次の基礎演習で、

寺社の御利益について、

調べることになりました。

(基礎演習の後期は、

それぞれ企画を立てて、

グループで

調査、発表することにしています。)

そこで図書館に、

出かけることにしました。

簡単に調べるならば、

インターネットの情報でも、

良いでしょう。

観光案内などは、

最近の評判、参拝者の感想を、

知ることができます。

寺社の運営するホームページは、

貴重な資料について、

教えてくれる場合もあります。

つまりは、

それぞれの資料の特徴を知ることが、

必要だということです。

図書館には、研究や、批評など、

永年その対象と取り組んで来た人の、

意見や調査の成果がまとめられた、

書籍があります。

そういうものが、

インターネットの情報の源でもあったりするので、

まずは、それを知りましょうということです。

そのうえで、それらの書籍が、

新しい知識を教えてくれることがあります。

そんなことを話したうえで、

寺社を調べるのに必要な辞書や本の、

ある場所を伝えて、

実際に探してもらいました。

本を発見する楽しさを、

わかってもらえたでしょうか。

資料をコピーしたり、

借りたりして、

次の調査につなげることにしました。

(図書館から出てきたところで、

ポーズをとってもらいました。)

報告:長沼光彦

2015年10月26日

教員採用試験 合格体験記 ―吉田優香さん

平成21年度 人間文化学科卒業生(平成23年度 大学院人間文化研究科修了生)の吉田優香さんが、苦節5年、滋賀県小学校教員採用試験に見事合格されました。

彼女は、学科卒業時に中学校・高等学校の国語科教諭免許を取得し、大学院修了時に同国語科教諭専修免許と小学校教諭免許を取得した苦労人です。

そんな彼女の喜びの弁と、合格を勝ち取るまでの苦労譚を掲載します。教員を目指している方の参考になれば幸いです。

教員採用試験合格を勝ち取るまで 吉田優香

平成28年度の滋賀県教員採用試験に、5回目の挑戦にしてやっと合格することができました。これも、私がここにくるまで見守ってくださった大学の先生や職場の先生方のサポートがあったからだと感じています。だからこそ、結果が分かった時には、嬉しいというより、やっと良い報告ができるという安心した気持ちの方がとても強かったです。

大学院を卒業後、約4年間、学級の担任をさせていただきました。子どもとの関わり方や保護者対応の仕方、分かりやすい授業の仕方など、数多くのことで悩みながら、適切な方法を模索しつつ日々実践してきました。教材研究の不十分さから思うように授業ができなかったり、私の思いや考えとは反対に、子どもや保護者の理解が得られなかったりすることもありました。今に至るまで、毎日悩みは尽きないですが、これらの経験がよい試験対策になったと感じています。

来年度から新たな学校で新任として働かせていただきます。経験があるとはいえ、まだまだ知見が狭く未熟者です。これからも多くの子どもや人々と出会い、謙虚な姿勢と傾聴する態度を忘れずに自己研鑽していきます。

私は合格するまでずいぶん長い時間がかかりました。恥ずかしい思いもありますが、何事に対しても謙虚にじっくり学び続ける姿勢を築くことができた、貴重な時間だったと感じています。自分の欠点が自覚できた時こそ、深く学び、自分自身を伸ばせるチャンスでもあるということを教員採用試験受けながら過ごしたこの4年間で、学びました。

失敗した時こそ自らを振り返り、いつまでも前を向いて歩んでいける教員であり続けたいと思います。

彼女は、学科卒業時に中学校・高等学校の国語科教諭免許を取得し、大学院修了時に同国語科教諭専修免許と小学校教諭免許を取得した苦労人です。

そんな彼女の喜びの弁と、合格を勝ち取るまでの苦労譚を掲載します。教員を目指している方の参考になれば幸いです。

教員採用試験合格を勝ち取るまで 吉田優香

平成28年度の滋賀県教員採用試験に、5回目の挑戦にしてやっと合格することができました。これも、私がここにくるまで見守ってくださった大学の先生や職場の先生方のサポートがあったからだと感じています。だからこそ、結果が分かった時には、嬉しいというより、やっと良い報告ができるという安心した気持ちの方がとても強かったです。

大学院を卒業後、約4年間、学級の担任をさせていただきました。子どもとの関わり方や保護者対応の仕方、分かりやすい授業の仕方など、数多くのことで悩みながら、適切な方法を模索しつつ日々実践してきました。教材研究の不十分さから思うように授業ができなかったり、私の思いや考えとは反対に、子どもや保護者の理解が得られなかったりすることもありました。今に至るまで、毎日悩みは尽きないですが、これらの経験がよい試験対策になったと感じています。

来年度から新たな学校で新任として働かせていただきます。経験があるとはいえ、まだまだ知見が狭く未熟者です。これからも多くの子どもや人々と出会い、謙虚な姿勢と傾聴する態度を忘れずに自己研鑽していきます。

私は合格するまでずいぶん長い時間がかかりました。恥ずかしい思いもありますが、何事に対しても謙虚にじっくり学び続ける姿勢を築くことができた、貴重な時間だったと感じています。自分の欠点が自覚できた時こそ、深く学び、自分自身を伸ばせるチャンスでもあるということを教員採用試験受けながら過ごしたこの4年間で、学びました。

失敗した時こそ自らを振り返り、いつまでも前を向いて歩んでいける教員であり続けたいと思います。

2015年10月25日

ND祭開催中です

昨日、土曜日、本日日曜日と、

大学祭、ND祭を開催しております。

写真のような、早めのクリスマスツリーも登場しました。

こちらは、中庭に設置されたステージです。

朝早くは準備中です。

ND姫コンテストを開催し、

テンダラー、シャンプーハット、かまいたち、

の皆さんをお迎えして、お笑いライブ、

が開かれました。

イベントの最中は、この賑わいです。

中庭に続く通り道には、

いろいろな食べ物屋さんなど、

屋台が並びます。

留学生会の提供する、

水餃子、団子をはじめ、

いろいろなお店の食べ物を、

食券を買っていただきました。

下は団子の写真です。

これに、ピーナッツの粉など、

かけていただきます。

水餃子も、日本のものと、

また違う香り、味わいで、

おいしうございました。

また、校舎の中でも、

展示や販売会が行われています。

昨日ご案内した、人間文化学科の学生が中心に活動している

LilyPad研究会、放送サークル、

にも多くのお客さんに来ていただきました。

ユニソン会館の講堂では、

演劇部など、

クラブ発表会が行われてました。

はじめのご紹介しました、

クリスマスツリーですが。

実はペットボトルでできています。

学校心理で、図工教育を教えている、

藤本陽三先生と一緒に、

学生達が「リレー・フォー・ライフ」(10月4日本学で開催)

のために制作したものが再登場しました。

夏休みに何日もかけて洗ったペットボトルです。

これに灯りがともされると、

美しい輝きが、遠くからも見えます。

ND祭は本日も開催中です。

よろしければおいでください。

あわせてオープンキャンパスも開催しており、

昨日も多くの方に訪問いただきました。

ありがとうございます。

報告:長沼光彦

大学祭、ND祭を開催しております。

写真のような、早めのクリスマスツリーも登場しました。

こちらは、中庭に設置されたステージです。

朝早くは準備中です。

ND姫コンテストを開催し、

テンダラー、シャンプーハット、かまいたち、

の皆さんをお迎えして、お笑いライブ、

が開かれました。

イベントの最中は、この賑わいです。

中庭に続く通り道には、

いろいろな食べ物屋さんなど、

屋台が並びます。

留学生会の提供する、

水餃子、団子をはじめ、

いろいろなお店の食べ物を、

食券を買っていただきました。

下は団子の写真です。

これに、ピーナッツの粉など、

かけていただきます。

水餃子も、日本のものと、

また違う香り、味わいで、

おいしうございました。

また、校舎の中でも、

展示や販売会が行われています。

昨日ご案内した、人間文化学科の学生が中心に活動している

LilyPad研究会、放送サークル、

にも多くのお客さんに来ていただきました。

ユニソン会館の講堂では、

演劇部など、

クラブ発表会が行われてました。

はじめのご紹介しました、

クリスマスツリーですが。

実はペットボトルでできています。

学校心理で、図工教育を教えている、

藤本陽三先生と一緒に、

学生達が「リレー・フォー・ライフ」(10月4日本学で開催)

のために制作したものが再登場しました。

夏休みに何日もかけて洗ったペットボトルです。

これに灯りがともされると、

美しい輝きが、遠くからも見えます。

ND祭は本日も開催中です。

よろしければおいでください。

あわせてオープンキャンパスも開催しており、

昨日も多くの方に訪問いただきました。

ありがとうございます。

報告:長沼光彦

2015年10月24日

オープンキャンパス、ND祭の準備が整いました!

快晴の本日(10/24)と明日は、京都ノートルダム女子大のオープンキャンパスおよび学園祭(ND祭)の当日です。

昨日の金曜日の朝早くから、学内は学園祭の準備一色でした。

そして迎えた当日の朝、すっかり準備が整いました。

私の所属するLilyPad研究会でも、昨日は朝から準備をスタート。展示に使うE301教室(ユージニア館の3階)を、放送サークルと半分ずつ使うことになりましたので、まずは、どう使うかの相談から。

入り口は一つなので、入り口を入って右(前側)は放送サークル、左(後側)はLilyPad研究会が使うことに。これが、無事、半分ずつに分けられた時点での写真。

その後、それぞれが展示内容を充実させていきました(LilyPad研究会側の写真です..)。

以下が、放送サークルとLilyPad研究会の今日の案内です。では、E301 でお待ちしてします。

そして、オープンキャンパスも、同じユージニア館での開催です。お待ちしてします。

報告:吉田智子 http://lilypad.pen.jp/

» 続きを読む

昨日の金曜日の朝早くから、学内は学園祭の準備一色でした。

そして迎えた当日の朝、すっかり準備が整いました。

私の所属するLilyPad研究会でも、昨日は朝から準備をスタート。展示に使うE301教室(ユージニア館の3階)を、放送サークルと半分ずつ使うことになりましたので、まずは、どう使うかの相談から。

入り口は一つなので、入り口を入って右(前側)は放送サークル、左(後側)はLilyPad研究会が使うことに。これが、無事、半分ずつに分けられた時点での写真。

|  |

その後、それぞれが展示内容を充実させていきました(LilyPad研究会側の写真です..)。

以下が、放送サークルとLilyPad研究会の今日の案内です。では、E301 でお待ちしてします。

そして、オープンキャンパスも、同じユージニア館での開催です。お待ちしてします。

報告:吉田智子 http://lilypad.pen.jp/

» 続きを読む

2015年10月23日

芸術の秋、深まる ~北山でレオナルド~

2回生の少人数ゼミ「発展演習」では、

各クラスが様々なテーマを追求しています。

「西洋美術史」のクラスでは、

今年度は、芸術作品・芸術家について述べた

様々な原典テキストに挑戦してみることにしました

(もちろん、日本語です。ご心配なく・・・)

1世紀のプリニウス『博物誌』も面白かったのですが、

現在は、美術史では必須の文献

ヴァザーリの『芸術家列伝』から、

レオナルド・ダ・ヴィンチ伝を読んでいます!

ミラノの《最後の晩餐》についての記述が出てきたので、

大学の近所にある

「陶板名画の庭」の原寸大複製を見に行くことにしました。

絵の前で、ヴァザーリの記述を朗読してみました!

(なので、みんな下を向いています)

絵を見るときには、大きさの情報もとても重要です。

複製とはいえ、大きさが実感できたことは意味があったのではないかと思います。

「陶板名画の庭」は、安藤忠雄の建築としても有名なので、

私たちが見学している間にも、各国の方々がおいでになっていました。

入場料もリーズナブル(一般100円)。北山にお越しの際は、ぜひチェックしてくださいね!

(報告:吉田朋子)

各クラスが様々なテーマを追求しています。

「西洋美術史」のクラスでは、

今年度は、芸術作品・芸術家について述べた

様々な原典テキストに挑戦してみることにしました

(もちろん、日本語です。ご心配なく・・・)

1世紀のプリニウス『博物誌』も面白かったのですが、

現在は、美術史では必須の文献

ヴァザーリの『芸術家列伝』から、

レオナルド・ダ・ヴィンチ伝を読んでいます!

ミラノの《最後の晩餐》についての記述が出てきたので、

大学の近所にある

「陶板名画の庭」の原寸大複製を見に行くことにしました。

絵の前で、ヴァザーリの記述を朗読してみました!

(なので、みんな下を向いています)

絵を見るときには、大きさの情報もとても重要です。

複製とはいえ、大きさが実感できたことは意味があったのではないかと思います。

「陶板名画の庭」は、安藤忠雄の建築としても有名なので、

私たちが見学している間にも、各国の方々がおいでになっていました。

入場料もリーズナブル(一般100円)。北山にお越しの際は、ぜひチェックしてくださいね!

(報告:吉田朋子)

2015年10月22日

時代祭に行ってきました!

今日10月22日は、京都の三大祭の時代祭の日です。

私達「基礎演習」のPクラス(吉田智子先生クラス)は、フィールドワークとして時代祭に行ってきました!

まずは今出川駅の4番出口で待ち合わせ。時代祭出発地点の御所「建礼門」へ向かいます。

「乾御門」をバックに集合写真!まだ行列が出発する前の時間帯でしたが、この時点でたくさんの見物客の方々が集まっていました。

ついに12時から時代祭!

大勢の見物客が見守る中、各時代の衣装を着た人々がゆっくりと歩いていきます。

なかなか普段見れない光景なので、拍手を送ったり、カメラで撮影したりとみんなそれぞれとても楽しんでいました。

約二時間もの間、行列の最後尾まで見物し終わった後、記念にまた集合写真!

本当に貴重な時間を過ごす事ができました!

また機会があれば今回の様にみんなでフィールドワークを楽しみたいです!

報告者:たけばな(「基礎演習」Pクラス)

私達「基礎演習」のPクラス(吉田智子先生クラス)は、フィールドワークとして時代祭に行ってきました!

まずは今出川駅の4番出口で待ち合わせ。時代祭出発地点の御所「建礼門」へ向かいます。

「乾御門」をバックに集合写真!まだ行列が出発する前の時間帯でしたが、この時点でたくさんの見物客の方々が集まっていました。

ついに12時から時代祭!

大勢の見物客が見守る中、各時代の衣装を着た人々がゆっくりと歩いていきます。

なかなか普段見れない光景なので、拍手を送ったり、カメラで撮影したりとみんなそれぞれとても楽しんでいました。

約二時間もの間、行列の最後尾まで見物し終わった後、記念にまた集合写真!

本当に貴重な時間を過ごす事ができました!

また機会があれば今回の様にみんなでフィールドワークを楽しみたいです!

報告者:たけばな(「基礎演習」Pクラス)

タグ :時代祭

2015年10月21日

10/24(土)、10/25(日)ND祭での展示と体験にお越し下さい

今週末の土曜日、日曜日(10/24、10/25)は京都ノートルダム女子大学の学園祭(ND祭)です。

人間文化学科に本拠地を置くLilyPad研究会では、ユージニア館の3FのE301教室にて、展示と体験を行います。

通常、学外の方がLilyPad研究会に参加される場合には事前申し込みが必要ですが、この二日間は自由に参加していただけますので、研究会に興味のある方は、どうぞお越し下さい。

今朝、誕生したばかりの「WAONカード(実は別のカードでもいいんですが。ある程度の重さがあれば・・笑)をのせると わお~ん という犬」も、展示できる予定です。

今日までに展示を予定している作品の写真リストは、次の通りです。メンバーなどからエントリーしてもらいました。

これ以外にも、いろいろな作品が手元にありますから、スペースが許される限り、展示できればと思っています。(これまでの、学外の展示や発表のための作品の搬出・搬入と比較すると、学内で展示できるというのは、夢のような話ですから。)

また、かわいいLED作り体験ができます。実費の100円のみで、UVレジンで自分がかわいくしたLEDを組み込んだ「LEDルームライト」を、持って帰ってもらえるんですよ!

もちろん数に限りはあるのですが、部品は十分に用意したつもりです。

実費の100円の中に、LEDもスイッチも電池もUVレジンもルームライト本体も含めることができる秘密は、100円ショップのおかげです。

詳しくは、http://lilypad.pen.jp/?&LYFsGt3S をご覧の上、お越し下さい。

LilyPad研究会の主な作品については、http://lilypad.pen.jp/?&gZBXgXPm をご覧ください。

では、ND祭でお会いしましょう。

報告:吉田智子

人間文化学科に本拠地を置くLilyPad研究会では、ユージニア館の3FのE301教室にて、展示と体験を行います。

通常、学外の方がLilyPad研究会に参加される場合には事前申し込みが必要ですが、この二日間は自由に参加していただけますので、研究会に興味のある方は、どうぞお越し下さい。

今朝、誕生したばかりの「WAONカード(実は別のカードでもいいんですが。ある程度の重さがあれば・・笑)をのせると わお~ん という犬」も、展示できる予定です。

今日までに展示を予定している作品の写真リストは、次の通りです。メンバーなどからエントリーしてもらいました。

これ以外にも、いろいろな作品が手元にありますから、スペースが許される限り、展示できればと思っています。(これまでの、学外の展示や発表のための作品の搬出・搬入と比較すると、学内で展示できるというのは、夢のような話ですから。)

また、かわいいLED作り体験ができます。実費の100円のみで、UVレジンで自分がかわいくしたLEDを組み込んだ「LEDルームライト」を、持って帰ってもらえるんですよ!

もちろん数に限りはあるのですが、部品は十分に用意したつもりです。

実費の100円の中に、LEDもスイッチも電池もUVレジンもルームライト本体も含めることができる秘密は、100円ショップのおかげです。

詳しくは、http://lilypad.pen.jp/?&LYFsGt3S をご覧の上、お越し下さい。

LilyPad研究会の主な作品については、http://lilypad.pen.jp/?&gZBXgXPm をご覧ください。

では、ND祭でお会いしましょう。

報告:吉田智子

2015年10月20日

11月23日 映画「明日になれば」上映会・監督トークショー

レバノンのドキュメンタリー映画

「明日になれば」の上映会ならびに監督トークショー

を2015年11月23日(月・祝)に本学で開催します。

この日は祝日ですが、本学では授業日です。

本学大学院人間文化研究科人間文化専攻

開設10周年記念事業として開催します。

映画:「明日になれば」 2013年/アラビア語、英語/

字幕あり(日本語、英語)/70分

出演:ベルナード・フーリー、サイード・アイル、アリサール・カラカッラ

監督・プロデューサー:梅若ソラヤ

日時:2015年11月23日 (月・祝) 16:30-18:30(受付開始:16:00)

会場:京都ノートルダム女子大学 ユージニア館3階 NDホール

参加対象者:一般の方および本学学生

入場無料・申込不要

後援 京都新聞

レバノンはキリスト教、イスラム教を主とした18の宗教宗派が

入り混じったモザイク国家とよく言われます。そんなレバノンに住む

10人のアーティストが不安定な政情のなかで自らの芸術にかける

姿を追ったドキュメンタリーが上映作品です。ナショナル・

ジオグラフィック映画祭とモントリオールの国際芸術映画祭(FIFA)

で上映されました。東京の各地でも上映され好評でした。

関西では初の上映となります。

私が監督である梅若ソラヤさんのお母様を存じ上げており、

お母様から是非関西で「明日になれば」を上映したいという

ご希望を伺い、今回、東京在住のソラヤさんを招いて

上映会・監督トークショーの企画が実現することになりました。

梅若ソラヤさんはドキュメンタリー映画作家です。

日本人の父とレバノン人の母の間に生まれました。

『ストリート・ウィットネス』(エクアドル/2007年)、

『私は幸せ』(ブラジル/2010年)を制作されています。

『明日になれば』はデンマークのテレビ局によっても

放映が行われました。

映画の上映後、梅若監督による映画制作の意図、舞台裏などを語る

トークショーも行います。トークショーでは会場からの質問もお受けし、

日本では知る機会の少ないレバノンの状況や芸術についての理解を

参加者に深めていただきたいと考えています。

みなさん、どうかふるってご参加ください。

本学大学院人間文化研究科人間文化専攻・人間文化学部人間文化学科

鷲見朗子(すみ あきこ)

「明日になれば」の上映会ならびに監督トークショー

を2015年11月23日(月・祝)に本学で開催します。

この日は祝日ですが、本学では授業日です。

本学大学院人間文化研究科人間文化専攻

開設10周年記念事業として開催します。

映画:「明日になれば」 2013年/アラビア語、英語/

字幕あり(日本語、英語)/70分

出演:ベルナード・フーリー、サイード・アイル、アリサール・カラカッラ

監督・プロデューサー:梅若ソラヤ

日時:2015年11月23日 (月・祝) 16:30-18:30(受付開始:16:00)

会場:京都ノートルダム女子大学 ユージニア館3階 NDホール

参加対象者:一般の方および本学学生

入場無料・申込不要

後援 京都新聞

レバノンはキリスト教、イスラム教を主とした18の宗教宗派が

入り混じったモザイク国家とよく言われます。そんなレバノンに住む

10人のアーティストが不安定な政情のなかで自らの芸術にかける

姿を追ったドキュメンタリーが上映作品です。ナショナル・

ジオグラフィック映画祭とモントリオールの国際芸術映画祭(FIFA)

で上映されました。東京の各地でも上映され好評でした。

関西では初の上映となります。

私が監督である梅若ソラヤさんのお母様を存じ上げており、

お母様から是非関西で「明日になれば」を上映したいという

ご希望を伺い、今回、東京在住のソラヤさんを招いて

上映会・監督トークショーの企画が実現することになりました。

梅若ソラヤさんはドキュメンタリー映画作家です。

日本人の父とレバノン人の母の間に生まれました。

『ストリート・ウィットネス』(エクアドル/2007年)、

『私は幸せ』(ブラジル/2010年)を制作されています。

『明日になれば』はデンマークのテレビ局によっても

放映が行われました。

映画の上映後、梅若監督による映画制作の意図、舞台裏などを語る

トークショーも行います。トークショーでは会場からの質問もお受けし、

日本では知る機会の少ないレバノンの状況や芸術についての理解を

参加者に深めていただきたいと考えています。

みなさん、どうかふるってご参加ください。

本学大学院人間文化研究科人間文化専攻・人間文化学部人間文化学科

鷲見朗子(すみ あきこ)

2015年10月19日

お御堂の前のふきぬけ

ユージニア館の、このガラスのタワー部分は、

お御堂と、吹き抜けの空間になっています。

まずはエントラスを入って振り返ると、

ステンドグラスによるマリア像が見えます。

入って真っ直ぐには、図書館入り口。

図書館入り口の横にもマリア像がいらっしゃいます。

図書館入り口左手の階段を上って、2階へ。

2階へ上がると、エレベーターの扉と、

ガラスの向こうに図書館が見えます。

吹き抜けになっているので、

下のエントランスを見下ろすことができます。

さらに3階にのぼると、

お御堂があり、向かい側は、

ノートルダム学院の歴史を紹介した、

スペースがあります。

ここは4階と吹き抜けになっており、

開放的な空間です。

窓側には椅子とテーブルが並べられており、

全面ガラスですので、寒い季節も、

テラスのように使うことができます。

三階までのぼると、遠くまで、

眺望が楽しめます。

コーヒーでも買ってきて、

ゆったりするのも良いですね。

4階からみおろすと、

こんな感じです。

このあたりを歩くだけでも、

少しゆったりとした気持ちになります。

報告:長沼光彦

2015年10月18日

学会の活動に出かけてきました

本日は、学会の活動で出かけてきました。

(今月の初めにも出かけていましたが、

仕事の内容によっては、連続する場合もあります。)

(写真も、この前と同じく、帰ってきたときの、

京都駅前です。)

普段は、大学で授業をしているので、

学会の活動は、土日になることが多くなります。

学会は、まずは情報交換の場です。

最近の研究はどんなことをしているのか、

お互いに知るための場です。

また、研究者同士、顔を合わせる場でもあります。

論文で知っていても、直接会ったことのない人もいます。

そういう人と直接話す機会が得られます。

まずは、同じ研究をする人達の。

情報交換と、コミュニケーションの場と、

考えてもらえると、

少しイメージしやすいかと思います。

そんなわけで、

研究を続けていくうえでは、

学会に参加することがかかせないのです。

報告:長沼光彦

タグ :学会

2015年10月17日

9月23日秋分の日の晴明祭

留学生のジョイさんが、晴明神社が行う、

晴明祭を見学に出かけました。

その様子をお知らせします。

(写真は、晴明神社の鳥居です。)

晴明祭は秋分の日の前日に、宵宮祭が行われ、

秋分の日の午前に例祭、午後に還幸祭が行われます。

写真は、還幸祭の様子です。

(写真は、小さい神輿です。)

本社より出発した神輿が、行列とともに、

堀川通を中心に、

氏子町内を巡ります。

(獅子舞も行例にいます。)

綾傘の行列です。

馬に乗った稚児の行列です。

少年鼓笛隊の行列です。

鉾の行列です。

稚児の行列です。

町内の児童が参加する、

子ども神輿が続きます。

神輿行列です。

巡行が終わった後に、

祝詞をあげ、捧げ物をそなえます。

行列の内容が、御霊祭や祇園祭と似ているところが、

興味深いですね。

晴明神社は、平安時代の創建期には、

広大な敷地であったものが、

応仁の乱などにより、縮小したとのことです。

(晴明神社ホームページを参照してください。)

第二次世界大戦が終わった後、

少しずつ境内の復興が進み、

近年の安倍晴明の人気により、

訪れる人が増えました。

そんな近年の歴史に興味を向けてみると、

日本の現在が見えてくるでしょう。

写真:ジョイ

報告:長沼光彦

2015年10月16日

キャンパスの秋の気配

朝夕の空気を涼しく感じるようになり、

キャンパスの中も、秋の気配となってきました。

キャンパス内の木々の葉が、

赤く染まり、散っています。

茶室の近くの、木の葉も、

日々紅に染まっていきます。

青空に赤が映えます。

新キャンパス完成の際に植えられた、

ユージニア館前の通り道でも、

色を変えた木がありました。

キャンパスの中の、

季節の移り変わりを、

楽しむことができそうです。

報告:長沼光彦

キャンパスの中も、秋の気配となってきました。

キャンパス内の木々の葉が、

赤く染まり、散っています。

茶室の近くの、木の葉も、

日々紅に染まっていきます。

青空に赤が映えます。

新キャンパス完成の際に植えられた、

ユージニア館前の通り道でも、

色を変えた木がありました。

キャンパスの中の、

季節の移り変わりを、

楽しむことができそうです。

報告:長沼光彦

2015年10月15日

東寺百合文書展 京都府立総合資料館

ただいま、大学の近く、

地下鉄北山駅1番出口を出たところにある、

京都府立総合資料館で、

平成27年度東寺百合文書展(とうじひゃくごうぶんしょてん)

が開催されています。

東寺百合文書が、

ユネスコの世界記憶遺産に登録された、

ニュースをはお聞きになったでしょうか。

東寺百合文書は、

京都の東寺に伝えられた日本中世の古文書で、

東寺の文書記録、土地の証文など、

寺にまつわる事件や、現在で言う事務処理の仕方がわかる、

貴重な資料です。

(詳しくは、京都府立総合資料館百合文書WEB、

をご参照ください。)

1967年に京都府が東寺より購入し、

京都府立総合資料館の収蔵庫で保管されることになりました。

1997年に国宝に指定されましたが、

今回、世界記憶遺産にも登録されたわけです。

その資料の一部が、今回、

10月1日から11月8日まで、

京都府立総合資料館で、公開されています。

「東寺百合文書」の名の元になった、

前田綱紀(まえだつなのり)から東寺に寄進された、

桐箱も展示されていました。

(文書の保存のために寄贈した桐箱が百個あり、

この箱に納めて伝えられことから、

「東寺百合文書」と呼ばれています。)

織田信長が足利義昭を奉じて入京した際に、

東寺に陣をかまえたため、

東寺が兵士が暴挙に及ばないように、

禁止事項を文書とするよう依頼して書かれた、

「織田信長禁制」が展示されています。

(弾正忠(だんじょうのちゅう)の朱印が押されていました。

弾正忠は役職名で、織田家は弾正忠を称していました。)

(京都府立総合資料館百合文書WEBで、

写真版の文書を見ることもできます。)

(展示会場に行くと、上のような、

解説資料やチラシがもらえます。

古文書の内容が解説してあり、

展示物を見る際にも、役立ちます。)

京都府立総合資料館は、このような京都に関する、

貴重な資料を多く保管しています。

京都ノートルダム女子大学は、

その近くにあるので、

資料を調べる目的があるときや、

今回のように興味が向いたら、

すぐに出かけることができます。

報告:長沼光彦

地下鉄北山駅1番出口を出たところにある、

京都府立総合資料館で、

平成27年度東寺百合文書展(とうじひゃくごうぶんしょてん)

が開催されています。

東寺百合文書が、

ユネスコの世界記憶遺産に登録された、

ニュースをはお聞きになったでしょうか。

東寺百合文書は、

京都の東寺に伝えられた日本中世の古文書で、

東寺の文書記録、土地の証文など、

寺にまつわる事件や、現在で言う事務処理の仕方がわかる、

貴重な資料です。

(詳しくは、京都府立総合資料館百合文書WEB、

をご参照ください。)

1967年に京都府が東寺より購入し、

京都府立総合資料館の収蔵庫で保管されることになりました。

1997年に国宝に指定されましたが、

今回、世界記憶遺産にも登録されたわけです。

その資料の一部が、今回、

10月1日から11月8日まで、

京都府立総合資料館で、公開されています。

「東寺百合文書」の名の元になった、

前田綱紀(まえだつなのり)から東寺に寄進された、

桐箱も展示されていました。

(文書の保存のために寄贈した桐箱が百個あり、

この箱に納めて伝えられことから、

「東寺百合文書」と呼ばれています。)

織田信長が足利義昭を奉じて入京した際に、

東寺に陣をかまえたため、

東寺が兵士が暴挙に及ばないように、

禁止事項を文書とするよう依頼して書かれた、

「織田信長禁制」が展示されています。

(弾正忠(だんじょうのちゅう)の朱印が押されていました。

弾正忠は役職名で、織田家は弾正忠を称していました。)

(京都府立総合資料館百合文書WEBで、

写真版の文書を見ることもできます。)

(展示会場に行くと、上のような、

解説資料やチラシがもらえます。

古文書の内容が解説してあり、

展示物を見る際にも、役立ちます。)

京都府立総合資料館は、このような京都に関する、

貴重な資料を多く保管しています。

京都ノートルダム女子大学は、

その近くにあるので、

資料を調べる目的があるときや、

今回のように興味が向いたら、

すぐに出かけることができます。

報告:長沼光彦

2015年10月14日

とりあえず図書館に行く

ゼミなど小さいクラスでは、

調べ物があるときは、

とりあえず図書館に行くことにしています。

ユージニア館のエントランスを入って、

すぐに図書館の入り口ですので、

行きやすいということもあります。

入ってすぐ右手に、勉強したり、

話し合いができる、ラーニングコモンズ、

というスペースがあります。

(これまでも何回か紹介していますが)

人間文化だけでなく、

他の学部学科も授業で

積極的に利用しています。

本日も、授業をしているクラス、

自習をしている人たちと、

賑わっていました。

そこをお邪魔する形で、

(もちろんいつでも、誰でも利用して良いのですが)、

今度フィールドワークに行く予定の、

奈良について、

伝承、和菓子、歴史的事件、など

それぞれのモチーフで調べていきます。

インターネットで、

お寺のHP(ホームページ)などを

調べてもらってもかまわないのですが、

文献によっては、異なる情報が書いてあったりします。

いろいろな情報を調べて、

比較検討するのが、目的です。

お寺の由来など、HPで紹介してある記事よりも、

過去に書かれた縁起を調べた方が、

おもしろいこと、不思議なことが、

書いてある場合もあります。

また、図書館で、こういう本には、

有益な情報が書かれているよ、とか、

読んでみると面白いよ、とった、

本に関する知識を、

学生に伝える目的もあります。

図書館のHPでも、

資料検索のために有用なリンクを、

紹介しています。

また、京都資料など特定目的の、

資料利用を便利にするための一覧を、

お願いして作ってもらう場合もあります。

図書館で活動することは、

そういうリンクやリストなど、

図書の調べ方を含め、

いろいろな人の知識や経験を、

受け継ぐことでもあります。

また、利用する人達も、

必要な資料をリクエストすることで、

その知識や経験の積み重ねに参加することができます。

図書館はみんなで活用しながら、

次の利用者につなげていく、

生きた情報活用の場なのです。

報告:長沼光彦

2015年10月13日

卒論もがんばっています

4年生は、就職活動も忙しいのですが、

卒業論文・卒業制作もがんばっています。

人間文化は、

学生のモチベーションと表現意欲を重んじて、

論文形式だけでなく、

冊子や絵本などの制作も、

できることにしています。

(制作物だけでなく、

制作意図も、説明してもらいますが。)

1年生のゼミや、2年生のゼミでチャレンジした、

企画力や制作力を活かしてもらえると、

良いなと思っています。

(人間文化のアクテイィブラーニング)

論文も制作も、本気で取り組むと、

新しい課題が見つかり、

なかなか完成形が見えない場合もあります。

けれども、そこを超えたときに、

また新しい面白さと出会う場合が、

あります。

12月の締め切り目指して、

ちょうど半ばくらいとなりました。

取り組む過程の中で、

また新しい発見ができるように、

アドバイスできればと思います。

報告:長沼光彦

2015年10月12日

少人数授業だからこそ可能になる学び その壱

本学(京都ノートルダム女子大)、特に本学科(人間文化学科)に少人数授業が多く設定されているからこそ可能になる学びとして、私は外部の研究者や技術者の方に、授業に加わってもらいやすいことだと思っています。

後期授業が始まって2週目だった先週、2人の外部の方が、2種類の少人数授業に加わって下さいました。

まず1人目は、最近、ベンチャー企業を起された技術者の方(男性)が、3回生ゼミの時間に、開発中の商品を持って来られました。「若いみなさんの新鮮なアイデアが、商品に価値を付加する。技術開発者だけではヒット商品は生み出せない。」とのメッセージに、みんなで自由にアイデアを出し合いました。

次の写真は、2人目のゲスト(研究者の方)が、大学院の学生(修士1年生)に対して、ご自分の研究内容についての紹介をして下さっているところです。

量的調査、質的調査を具体的に研究論文にまとめた時の詳細を、実際の論文を参照しながら、研究発表のスライドを利用しながら紹介して下さいました。

私自身、本学での大学時代の少人数授業で、先生の知り合いの方が授業に参加して下さった時のことは今でも覚えているほど、印象深かったものです。その後の就活や社会人になった後にも活かされたと思います。そのような学びを学生に提供できる少人数授業は、本学の特徴として、これからも大切にしていきたいです。

報告:吉田智子

後期授業が始まって2週目だった先週、2人の外部の方が、2種類の少人数授業に加わって下さいました。

まず1人目は、最近、ベンチャー企業を起された技術者の方(男性)が、3回生ゼミの時間に、開発中の商品を持って来られました。「若いみなさんの新鮮なアイデアが、商品に価値を付加する。技術開発者だけではヒット商品は生み出せない。」とのメッセージに、みんなで自由にアイデアを出し合いました。

次の写真は、2人目のゲスト(研究者の方)が、大学院の学生(修士1年生)に対して、ご自分の研究内容についての紹介をして下さっているところです。

量的調査、質的調査を具体的に研究論文にまとめた時の詳細を、実際の論文を参照しながら、研究発表のスライドを利用しながら紹介して下さいました。

私自身、本学での大学時代の少人数授業で、先生の知り合いの方が授業に参加して下さった時のことは今でも覚えているほど、印象深かったものです。その後の就活や社会人になった後にも活かされたと思います。そのような学びを学生に提供できる少人数授業は、本学の特徴として、これからも大切にしていきたいです。

報告:吉田智子