2015年10月11日

芸術の秋のはじまり 続

この前ご紹介した、

京都市美術館の帰り道のことを、

少しお話しします。

京都市美術館から、京都駅方面に帰るには、

いろいろなルートがあります。

私の場合は、疎水から分かれた、

白川沿いを歩いて帰ることが多いのです。

川の両岸は、マンションや、

二階建てのお家などが並ぶ、

住宅地です。

少しゆくと、お稲荷さんがあり、

その手前の川の中には、

河童の絵が飾られた、

祭壇のようなものがあります。

さらにゆくと、橋があるのですが、

その向こう側に、鴨が二羽並んでいました。

そのまま三条通まで出ると、

地下鉄の駅はすぐそこです。

三条通側から、白川をのぞいてみると、

川に突き出した、柿の木があります。

(この道の話は前にも書いたことがありました。)

京都市美術館で、芸術的な気分になったのか、

夕景をばしばしと、写真に撮ってしまいました。

報告:長沼光彦

京都市美術館の帰り道のことを、

少しお話しします。

京都市美術館から、京都駅方面に帰るには、

いろいろなルートがあります。

私の場合は、疎水から分かれた、

白川沿いを歩いて帰ることが多いのです。

川の両岸は、マンションや、

二階建てのお家などが並ぶ、

住宅地です。

少しゆくと、お稲荷さんがあり、

その手前の川の中には、

河童の絵が飾られた、

祭壇のようなものがあります。

さらにゆくと、橋があるのですが、

その向こう側に、鴨が二羽並んでいました。

そのまま三条通まで出ると、

地下鉄の駅はすぐそこです。

三条通側から、白川をのぞいてみると、

川に突き出した、柿の木があります。

(この道の話は前にも書いたことがありました。)

京都市美術館で、芸術的な気分になったのか、

夕景をばしばしと、写真に撮ってしまいました。

報告:長沼光彦

2015年10月10日

花のある大学 十四

この前まで気温が高く、

夏の続きのような気がしていましたが、

朝と夕方は、涼しく感じるようになりました。

前にもお知らせしたように、

大学の中の花も、秋を感じさせます。

茶室の前の茂みにも、

かわいらしい花を見つけることができます。

前に紹介した、ぶどうも、

まだ実をつけています。

ソフィア館のエントランスには、

これも前にも紹介しましたとおり、

百合が飾られています。

報告:長沼光彦

2015年10月09日

3年生がキャリアセンター・ガイダンスを受けました

今週7日水曜日、3年次生は、

キャリアセンターのガイダンスを受けました。

就職活動が始まる半年前に、

気持ちを新たに準備しようということです。

就職活動の心構えなどを記した、

ハンドブックなどを配り、

これからどういう準備をするか、

聞きました。

本学では、1年生より、

少しずつ、キャリア教育を準備しています。

これをふまえながら、本番を前にあらためて、

面接の仕方など、実際に役立つ講座を、

毎週水曜日5限目に受けられるように、準備しています。

少しずつ準備をはじめて、

就職活動の日を迎えましょう。

報告:長沼光彦

2015年10月08日

基礎演習後期は、クリエイティブに

前期基礎演習は、

大学生活で必須の力、

レポートをしっかり書くことを中心に、

大学の学びに慣れてきました。

後期基礎演習は、

前期に身につけた、

調べ、まとめる力をベースに、

クラスでモチーフを選択し、

協力して発表に仕上げることを、

目指します。

先週の1回目は、

キャンパスの中を、

「大学の喜怒哀楽を探そう」をテーマに、

写真を撮って、

取材してみることにしました。

喜怒哀楽といった感情は、

目に見えないものですから、

自分でそれらしい場面を、

探し写真にとる必要があります。

せっかくなので、

大学事務室を訪れ、

大学の広報課のスタッフに、

取材のときに心がけていることを、

聞いてみました。

相手の立場になってみること、

相手の言葉を引き出すこと、

これを最も大切にしているとのことです。

いい話を聞くことが出来て、

取材するときの姿勢が、

クラスの皆さんにもできました。

ついでながら、

施設課、研究情報推進課など、

同じ事務室の皆さんの話も、

聞いてみます。

(すみません、急にお邪魔しました。)

こちらも、いろいろと話を聞くことができて、

普段はあまり触れることのない、

大学運営について知ることができました。

ちょっとしたキャリア教育に、

なったかと思います。

取材では、こういう出会い、

予定外の収穫を得るための、

積極的態度も大切です。

そんなことを言いつつ、

外に出ようと思ったら、

あいにくの雨で、

外が歩けなくなりました。

とりあえず、校舎の中を、

写真を撮ってまわりました。

素材が足りない場合は、

また別に撮ってもらうことにして、

次回は、

パワーポイントにまとめて、

発表してもらうことにしました。

報告:長沼光彦

大学生活で必須の力、

レポートをしっかり書くことを中心に、

大学の学びに慣れてきました。

後期基礎演習は、

前期に身につけた、

調べ、まとめる力をベースに、

クラスでモチーフを選択し、

協力して発表に仕上げることを、

目指します。

先週の1回目は、

キャンパスの中を、

「大学の喜怒哀楽を探そう」をテーマに、

写真を撮って、

取材してみることにしました。

喜怒哀楽といった感情は、

目に見えないものですから、

自分でそれらしい場面を、

探し写真にとる必要があります。

せっかくなので、

大学事務室を訪れ、

大学の広報課のスタッフに、

取材のときに心がけていることを、

聞いてみました。

相手の立場になってみること、

相手の言葉を引き出すこと、

これを最も大切にしているとのことです。

いい話を聞くことが出来て、

取材するときの姿勢が、

クラスの皆さんにもできました。

ついでながら、

施設課、研究情報推進課など、

同じ事務室の皆さんの話も、

聞いてみます。

(すみません、急にお邪魔しました。)

こちらも、いろいろと話を聞くことができて、

普段はあまり触れることのない、

大学運営について知ることができました。

ちょっとしたキャリア教育に、

なったかと思います。

取材では、こういう出会い、

予定外の収穫を得るための、

積極的態度も大切です。

そんなことを言いつつ、

外に出ようと思ったら、

あいにくの雨で、

外が歩けなくなりました。

とりあえず、校舎の中を、

写真を撮ってまわりました。

素材が足りない場合は、

また別に撮ってもらうことにして、

次回は、

パワーポイントにまとめて、

発表してもらうことにしました。

報告:長沼光彦

2015年10月07日

ぐりとぐら ぐらとぐり では光りません

軍手を使って私が手作りした、大切な大切な「ぐりとぐら」のぬいぐるみ。中川李枝子作「ぐりとぐら」という、大好きなお話のぬいぐるみなので、どんな風に光らせるかについては、ここ何週間も考えていました。

そして思いついたのが、このフレーズでした。

「ぐりとぐら ぐらとぐり では光りません」

青い服のねずみ と 赤い服のねずみには、名前がついていますから、どっちが「ぐり」でどっちが「ぐら」かを知っていて、正しく「ぐりとぐら」の順に並べることができた時だけ、胸につけた「手作りLED」が光ると嬉しいと思ったのです。子どもにクイズ感覚で楽しんでもらえますし。

赤い服と帽子のねずみが左側だと、残念ながら光りません。

青い服と帽子のねずみが左側なら、赤い服と帽子のねずみのLEDが光ります。正しく並べられたからです。

正解は、絵本の表紙のタイトルの色を見てください。ぐりが青字で、ぐらが赤字で書かれていますね。

こんなのできました〜と、知人に紹介すると「並びを検出して、発光というのは面白いですね」って言ってもらえたのですが、「並びを検出」というほどのおおげさなしくみは、実は使ってないんですよね〜。

ぐりの左足、ぐらの右足にリードスイッチ(MC-14A)の棒を入れただけなので。この2本の棒が近づくと回路がつながるのです。

しくみは、これと一緒です。http://lilypad.pen.jp/?&vZ6LTN8x

しくみは単純ですが、アイデアは面白いですよね。自画自賛。

報告:吉田智子

そして思いついたのが、このフレーズでした。

「ぐりとぐら ぐらとぐり では光りません」

青い服のねずみ と 赤い服のねずみには、名前がついていますから、どっちが「ぐり」でどっちが「ぐら」かを知っていて、正しく「ぐりとぐら」の順に並べることができた時だけ、胸につけた「手作りLED」が光ると嬉しいと思ったのです。子どもにクイズ感覚で楽しんでもらえますし。

赤い服と帽子のねずみが左側だと、残念ながら光りません。

青い服と帽子のねずみが左側なら、赤い服と帽子のねずみのLEDが光ります。正しく並べられたからです。

正解は、絵本の表紙のタイトルの色を見てください。ぐりが青字で、ぐらが赤字で書かれていますね。

こんなのできました〜と、知人に紹介すると「並びを検出して、発光というのは面白いですね」って言ってもらえたのですが、「並びを検出」というほどのおおげさなしくみは、実は使ってないんですよね〜。

ぐりの左足、ぐらの右足にリードスイッチ(MC-14A)の棒を入れただけなので。この2本の棒が近づくと回路がつながるのです。

しくみは、これと一緒です。http://lilypad.pen.jp/?&vZ6LTN8x

しくみは単純ですが、アイデアは面白いですよね。自画自賛。

報告:吉田智子

2015年10月06日

夏の思い出 宇治川の鵜飼

留学生のジョイさんが、

京都散策に出かけた写真を送ってくれたので、

ご紹介します。

(この前は、祇園祭御旅所の記事です。)

京都の宇治川では、

6月から9月にかけて、

鵜飼を行い、観光客向けに、

船を用意しています。

(宇治市ホームページ「宇治川の鵜飼」をご参照ください。)

舟に乗り込んでいる人達が、

平安装束に身を包んでいるのは、

宇治川の鵜飼が、平安時代から行われていることに、

ちなんでいるのでしょう。

宇治市ホームページにも紹介していますが、

『蜻蛉日記』天禄2年(971年)7月の、初瀬詣での記事に、

日記の作者、藤原道綱の母が、

宇治の院に立ち寄った出来事が書かれています。

風は払ふやうに吹きて、

頭さへ痛きまであれば、

風隠れ作りて、見出したるに、

暗くなりぬれば、鵜舟ども、

かがり火さしともしつつ、

ひとかはさしいきたり。

をかしく見ゆることが限りなし。

風が吹いて、頭痛がしたのだが、

鵜飼の舟が明かりをともして、

川一面に動いていく様子が、

何とも面白かったので、

頭痛がまぎれた、と言っています。

当時はたいまつ以外は、

明かりのない時代ですから、

現代のイルミネーションを見るような、

鮮やかさを感じたでしょう。

もちろん、かつては、

鵜のとった魚を食用としたわけです。

しかし、そんな実用的な風景を、

美しい、面白いと感じる感性も、

すでに平安時代からあったということですね。

人間は実用的なことばかりで、

生きているわけではないことが、

わかります。

日々の出来事に、

楽しさを見つけるのが、

人間の文化なのでしょう。

報告:長沼光彦

京都散策に出かけた写真を送ってくれたので、

ご紹介します。

(この前は、祇園祭御旅所の記事です。)

京都の宇治川では、

6月から9月にかけて、

鵜飼を行い、観光客向けに、

船を用意しています。

(宇治市ホームページ「宇治川の鵜飼」をご参照ください。)

舟に乗り込んでいる人達が、

平安装束に身を包んでいるのは、

宇治川の鵜飼が、平安時代から行われていることに、

ちなんでいるのでしょう。

宇治市ホームページにも紹介していますが、

『蜻蛉日記』天禄2年(971年)7月の、初瀬詣での記事に、

日記の作者、藤原道綱の母が、

宇治の院に立ち寄った出来事が書かれています。

風は払ふやうに吹きて、

頭さへ痛きまであれば、

風隠れ作りて、見出したるに、

暗くなりぬれば、鵜舟ども、

かがり火さしともしつつ、

ひとかはさしいきたり。

をかしく見ゆることが限りなし。

風が吹いて、頭痛がしたのだが、

鵜飼の舟が明かりをともして、

川一面に動いていく様子が、

何とも面白かったので、

頭痛がまぎれた、と言っています。

当時はたいまつ以外は、

明かりのない時代ですから、

現代のイルミネーションを見るような、

鮮やかさを感じたでしょう。

もちろん、かつては、

鵜のとった魚を食用としたわけです。

しかし、そんな実用的な風景を、

美しい、面白いと感じる感性も、

すでに平安時代からあったということですね。

人間は実用的なことばかりで、

生きているわけではないことが、

わかります。

日々の出来事に、

楽しさを見つけるのが、

人間の文化なのでしょう。

報告:長沼光彦

2015年10月05日

数学者による言語表現技術ワークショップの開催!

後期の授業が始まって5日目の10月2日(金)の16:30から18:00に、

ソフィア館4FのS402教室で、言語表現技術を磨くワークショップが

開催されました。

講師に来て下さったのは、香川大学 工学部の富永浩之先生。

香川大学の工学部公認サークル プログラミング研究所(KBIT SLP)

の学生さん4人と一緒にノートルダムを訪れ、ワークショップを

開催して下さいました。

説明文、報告文、意見文を言ったり書いたりするための

言語技術を磨くには、訓練が必要ということで、

その訓練方法をいろいろ紹介して下さいました。

数学者だけあって、論理的に説明されるので、

すーっつと納得できました。

「試験の答案の文章というのは特殊だ。普通の説明文というのは、

知らない人が読むが、答案の文というのは知っている人(先生)が読む。

『どう説明するかが知りたい。どれほどわかっているかが知りたい』人が

読むという、特殊な文なので、それをわかって書かないといけない。」

という説明にも、なるほどなぁ~と思いました。

後半に、「20の質問で、その人が考えた『何か』を当てる」という

ゲームを行いました。

「それは生物ですか?」

「宅急便で送る程度の段ボールに入りますか?」

「電気で動きますか?」

「あなたは今日、それを見ましたか?」

などという質問をして、Yes か No か わからない のいずれかで答えてもらうと、

最初の10個の質問で世の中のものを約1000に分けた一つに絞り込め、

次の10個の質問で約100万個に分けた一つに絞り込めるので、

的確な質問をしていけば、大抵のものは当たるそうです。

当日の答えは、「ショートケーキ」でした。

8つ目の質問あたりで、食べるものだということがわかり、

9か10つ目の質問でスイーツであるだろうということはわかり、

その後は、どんな種類のケーキか?を特定するための質問が

続きました。

おもしろいゲームだったので、友達とやってみてくださいね。

さて、事前に届いた当日のワークショップの案内文は、

こんな感じでした。

そうなんです。

およそ四半世紀前、富永先生が京大の数理解析研究所の院生さん

だった時代からの知り合いで、その頃に私たちは、

「KABA自由大学 テクニカルライティング講座」の講師を担当しながら、

このテーマについて話し合っていました。

あの頃、熱く語っておられた富永先生が、あれから25年ほどの間に、

日本語の表現技術に関する数々の実習(ゲーム)を生み出されていた

ことに、感動しました。

遠いところを、本当にありがとうございました。

報告:吉田智子

» 続きを読む

ソフィア館4FのS402教室で、言語表現技術を磨くワークショップが

開催されました。

講師に来て下さったのは、香川大学 工学部の富永浩之先生。

香川大学の工学部公認サークル プログラミング研究所(KBIT SLP)

の学生さん4人と一緒にノートルダムを訪れ、ワークショップを

開催して下さいました。

説明文、報告文、意見文を言ったり書いたりするための

言語技術を磨くには、訓練が必要ということで、

その訓練方法をいろいろ紹介して下さいました。

数学者だけあって、論理的に説明されるので、

すーっつと納得できました。

「試験の答案の文章というのは特殊だ。普通の説明文というのは、

知らない人が読むが、答案の文というのは知っている人(先生)が読む。

『どう説明するかが知りたい。どれほどわかっているかが知りたい』人が

読むという、特殊な文なので、それをわかって書かないといけない。」

という説明にも、なるほどなぁ~と思いました。

後半に、「20の質問で、その人が考えた『何か』を当てる」という

ゲームを行いました。

「それは生物ですか?」

「宅急便で送る程度の段ボールに入りますか?」

「電気で動きますか?」

「あなたは今日、それを見ましたか?」

などという質問をして、Yes か No か わからない のいずれかで答えてもらうと、

最初の10個の質問で世の中のものを約1000に分けた一つに絞り込め、

次の10個の質問で約100万個に分けた一つに絞り込めるので、

的確な質問をしていけば、大抵のものは当たるそうです。

当日の答えは、「ショートケーキ」でした。

8つ目の質問あたりで、食べるものだということがわかり、

9か10つ目の質問でスイーツであるだろうということはわかり、

その後は、どんな種類のケーキか?を特定するための質問が

続きました。

おもしろいゲームだったので、友達とやってみてくださいね。

さて、事前に届いた当日のワークショップの案内文は、

こんな感じでした。

理系国語や情報国語と私が呼んでいる、情報伝達の手段としての

表現技術について、ゲームを交えて実習しましょう。また、

その前提となる論理思考についても、地頭を鍛えるゲームとして

実習します。

高校生への模擬授業、留学生への日本語教育、社会人への研修として、

実施している内容です。就職面接の対策にもなります。

具体的には、20の質問、説明文の構成、報告や感想の

受け答えなどを扱います。まあ、こんなんばっかじゃあ面白くない

かもなので、うちのサークル生の自己紹介的なLT(ライトニングトーク)

などを盛り込むかもしれません。

ノートルダムの吉田智子先生とは、私が学生の頃から、

テクニカルライティングの教育について、いろいろ検討していました。

当時は、その重要性が理解されず、教科書の出版計画が難航したこと

もありました。今では、多くの大学で、科目として設置されるようになりました。

そうなんです。

およそ四半世紀前、富永先生が京大の数理解析研究所の院生さん

だった時代からの知り合いで、その頃に私たちは、

「KABA自由大学 テクニカルライティング講座」の講師を担当しながら、

このテーマについて話し合っていました。

あの頃、熱く語っておられた富永先生が、あれから25年ほどの間に、

日本語の表現技術に関する数々の実習(ゲーム)を生み出されていた

ことに、感動しました。

遠いところを、本当にありがとうございました。

報告:吉田智子

» 続きを読む

タグ :言語技術

2015年10月04日

芸術の秋 のはじまり

10月になって、まだいささか暑いのですが、

芸術の秋らしく、京都を散策してみました。

場所は、東山、平安神宮近辺です。

青蓮院門跡で開催された、

未生流笹岡京都支部展に、

うかがいました。

未生流笹岡家元、笹岡隆甫先生は、

ノートルダム学院小学校の卒業生です。

(未生流笹岡ホームページ)

(ノートルダム学院小学校の卒業生には、

京都の伝統文化に携わる方、

老舗を継ぐ方がいらっしゃいます。

ノートルダム学院小学校ホームページ)

会場は多くのお客様で賑わっていました。

ひとつひとつのお花はもちろん美しいのですが、

青蓮院の座敷にしつらえられると、

落ち着いた和室の空間とあいまって、

いっそうひきたつように思いました。

お客様も、青蓮院のお庭を楽しみつつ、

お花をながめ、ゆったりとした、

時間を過ごしていました。

ノートルダム学院小学校の生徒さんの、

お花も飾られていました。

青蓮院を後にすると、

予定していなかったのですが、

ふらりと、京都市美術館へ。

現在は、マグリット展を開催しています。

10月12日まですが。

シュールレアリスムに興味があるので、

そのまま入場しました。

案の定、たいへん混雑してましたが。

やはり実物を見るのは良いですね。

写真はどうしても、

筆のタッチや、油絵の具の立体的な感じ、

微妙な色彩が失われてしまいます。

京都は、大阪、神戸まで足を伸ばせば、

日本に来る海外の美術展の、

多くを観ることができます。

芸術を楽しむには、お得な環境です。

(学生の皆さんは、夏休み前に、

マグリット展を観ています。

私が出かけるのが遅いんですね。)

絵を見終わったら、売店も大賑わいです。

売店の売り子さんが、

みんなマグリットの絵に出てくる、

お釜帽子(フェルト帽子)をかぶっていたのが、

印象的でした。

(下の絵のような感じで)

平安神宮の近辺は、少しより道をすると、

心惹かれる風景が見つかります。

本日も、カメラを手に、散策している人が、

いらっしゃいました。

報告:長沼光彦

芸術の秋らしく、京都を散策してみました。

場所は、東山、平安神宮近辺です。

青蓮院門跡で開催された、

未生流笹岡京都支部展に、

うかがいました。

未生流笹岡家元、笹岡隆甫先生は、

ノートルダム学院小学校の卒業生です。

(未生流笹岡ホームページ)

(ノートルダム学院小学校の卒業生には、

京都の伝統文化に携わる方、

老舗を継ぐ方がいらっしゃいます。

ノートルダム学院小学校ホームページ)

会場は多くのお客様で賑わっていました。

ひとつひとつのお花はもちろん美しいのですが、

青蓮院の座敷にしつらえられると、

落ち着いた和室の空間とあいまって、

いっそうひきたつように思いました。

お客様も、青蓮院のお庭を楽しみつつ、

お花をながめ、ゆったりとした、

時間を過ごしていました。

ノートルダム学院小学校の生徒さんの、

お花も飾られていました。

青蓮院を後にすると、

予定していなかったのですが、

ふらりと、京都市美術館へ。

現在は、マグリット展を開催しています。

10月12日まですが。

シュールレアリスムに興味があるので、

そのまま入場しました。

案の定、たいへん混雑してましたが。

やはり実物を見るのは良いですね。

写真はどうしても、

筆のタッチや、油絵の具の立体的な感じ、

微妙な色彩が失われてしまいます。

京都は、大阪、神戸まで足を伸ばせば、

日本に来る海外の美術展の、

多くを観ることができます。

芸術を楽しむには、お得な環境です。

(学生の皆さんは、夏休み前に、

マグリット展を観ています。

私が出かけるのが遅いんですね。)

絵を見終わったら、売店も大賑わいです。

売店の売り子さんが、

みんなマグリットの絵に出てくる、

お釜帽子(フェルト帽子)をかぶっていたのが、

印象的でした。

(下の絵のような感じで)

平安神宮の近辺は、少しより道をすると、

心惹かれる風景が見つかります。

本日も、カメラを手に、散策している人が、

いらっしゃいました。

報告:長沼光彦

2015年10月03日

学会の話と、リレーフォーライフ

先週末は、学会の会合で、

京都の外へ出かけてきました。

(写真は帰った夜の、京都駅です。)

学会は、同じテーマで研究しているメンバーの、

研究を推進し、成果を発表するための、

グループです。

文学研究は、出かけるよりは、

資料読解の方の時間が長いと、

前に書きました。

(夏休みは文学研究をしていました)

ただし、学会や、その運営ための会合があれば、

夏休みや土日など出かけます。

研究は一人でするものではありません。

先行する研究者の成果を参照し、

自分の研究を公に発表して、

その妥当性を確かめます。

そんなわけで、研究者である教員は、

学会に出かけて発表したりします。

(マレーシアの学会で発表と基調講演をします)

学生の皆さんが受ける授業にも、

その成果が活かされています。

ところで、明日日曜日、大学で、

リレー・フォー・ライフ・ジャパン京都 プレイベント

が開催されます。

(大学HPの案内)

人間文化学科の学生、本学の学生が、

運営に関わっています。

今週初めから、いろいろと準備をしていました。

(企画その他は、もっと前からしていましたが)

よろしければ、おいでください。

報告:長沼光彦

2015年10月02日

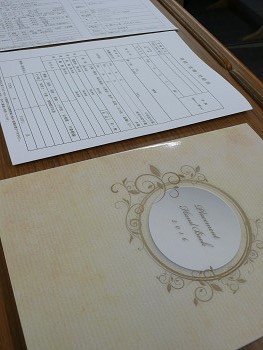

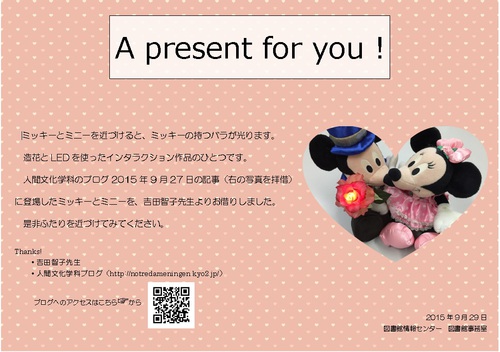

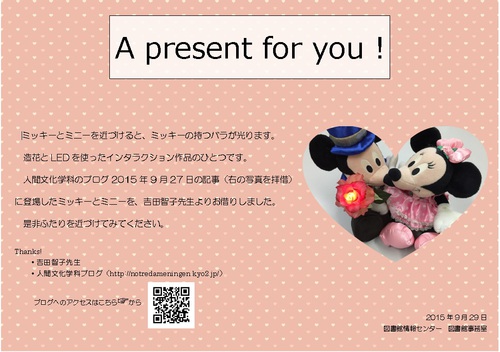

図書館カウンターの「A present for you !」

数日前のブログで紹介した、「ミニーがミッキーに近づくと、手作りのバラの中心にセットされたLEDが点灯する」作品が今、本学の図書館カウンターに置かれています。

しかも、とっても素敵な「以下の紹介文」を図書館職員の守谷さんが書いてくださいました。

実は守谷さんは、6月~7月にノートルダムでこの「手作りの造花を作って、その中心にLEDをセットして、そのLEDをインタラクティブに光らせるプロジェクト(造花インタラクション)」に参加して下さった方なのです。

ブログを見て、「かわいいですね」と声をかけて下さったので、実物を見せに行き、そのまま置かせてもらうことになりました。

近づくと回路をつなぐために使っている「リードスイッチ」のしくみは、以下のページ http://lilypad.pen.jp/?&vZ6LTN8x で詳しく紹介していますので、参考にして下さい。

報告:吉田智子

しかも、とっても素敵な「以下の紹介文」を図書館職員の守谷さんが書いてくださいました。

実は守谷さんは、6月~7月にノートルダムでこの「手作りの造花を作って、その中心にLEDをセットして、そのLEDをインタラクティブに光らせるプロジェクト(造花インタラクション)」に参加して下さった方なのです。

ブログを見て、「かわいいですね」と声をかけて下さったので、実物を見せに行き、そのまま置かせてもらうことになりました。

近づくと回路をつなぐために使っている「リードスイッチ」のしくみは、以下のページ http://lilypad.pen.jp/?&vZ6LTN8x で詳しく紹介していますので、参考にして下さい。

報告:吉田智子

2015年10月01日

聖ドミニコの霊性について

教会にはキリストに従って生きた多くの人々の中で、聖人とされている人々がいますが、その中で、13世紀に説教者兄弟会という修道会を創立した「聖ドミニコ」をご紹介したいと思います。聖ドミニコは、都市経済が発展し、新しい学問が開花して従来の世界観が変わっていった革命的な時代において、どのような方法でキリストに従う道を歩んだのでしょうか?

聖ドミニコは、1171年にスペインのカレルエガという小さな村で誕生しました。父母はとても信仰の深い人たちでした。ドミニコを身ごもった母は、犬が松明をくわえて世界に向けて走ってゆく夢を見ましたが、犬は忠実のシンボルで、松明は真理のシンボルです。犬が駆け巡りながら羊の牧者の手伝いをするように、聖ドミニコが牧者であるキリストの手足となって、真理のみことばを伝えながら世界を駆け巡る説教者となる、将来の姿を暗示するような夢でした。

写真1:カレルエガ

ドミニコは6,7歳になった時に司祭であった叔父の元で教育を受け始め、14歳になるとパレンシアで高等教育を受けるために旅立ちました。パレンシアでドミニコは当時の社会の現実を目の当たりにします。スペインでは回教徒(サラセン人)との戦争が始まり、飢餓や病気で多くの人々が苦しんでいた時代でした。ドミニコは「人々が飢えで死んでいく時、死んだ皮の上で勉強していることはできない」と言って、貧しい人々に食べ物を与えるために、勉強のために大切にしていた羊皮紙の聖書を売り払いました。

ドミニコはオスマの司教座参事会員としての誓願を宣立した後に司祭に叙階されました。1204年に、ドミニコがディエゴ司教と共にデンマークに旅した時に、南フランスでカタリ派という異端に出会い、衝撃を受けます。カタリ派は霊と物質とを対立させる二元論によって、福音書の神を善い神、旧約聖書の神を悪い神として対立させました。彼らは厳しい禁欲的な生活をして、一見キリストの教えに従った清い生活を送っているように見えましたが、彼らにとってそれは、悪である物質から解放されることが動機であり、物質である体を増やす出産は悪であるため結婚も否定し、体を維持するための食事も悪であるという考え方に基づいているものでした。これは、全てのものを創造して被造物を善いものとして祝福された神を信じるキリスト教信仰とはかけ離れた考え方でした。また、カタリ派にとっては、キリストの体も死も見せかけであるとして、キリストの十字架上での苦しみを無意味なものとしてしまい、キリスト教信仰とは相容れない考えを信じていました。

聖ドミニコは、人々に正しい教えを伝える必要を直観して、説教を目的とした修道会を設立します。当時は、説教は司教だけに許されていましたが、ドミニコの修道会は説教する許可を教会から得ました。聖ドミニコは異端者から殺害される危険に遭いながらも、いつも喜びに満ちた表情で、真理である神のみことばを伝えていました。聖ドミニコとその修道会の兄弟たちは、典礼と祈りの沈黙を大切にしつつ、徒歩で旅しながら神のみことばを伝え、人々が正しい教えに立ち返るように働きました。聖ドミニコは「神と共に語るか、神について語るかしていた」と言われています。托鉢者として貧しい生活を生き、語ることばを生活でも証していました。旅する説教者という聖ドミニコの生き方は、根本的にはキリストの生き方に倣うものでした。キリスト自身、祈りにおいて父である神との親しい交わりの時を大切にし、旅をしながら救いのみことばを人々に告げていたからです。このように、聖ドミニコは神のみことばの説教を通して、説教者であるキリストを模倣するという方法で、キリストの生き方に従った聖人であったといえます。

写真2:聖ドミニコ

報告:シスター中里郁子

聖ドミニコは、1171年にスペインのカレルエガという小さな村で誕生しました。父母はとても信仰の深い人たちでした。ドミニコを身ごもった母は、犬が松明をくわえて世界に向けて走ってゆく夢を見ましたが、犬は忠実のシンボルで、松明は真理のシンボルです。犬が駆け巡りながら羊の牧者の手伝いをするように、聖ドミニコが牧者であるキリストの手足となって、真理のみことばを伝えながら世界を駆け巡る説教者となる、将来の姿を暗示するような夢でした。

写真1:カレルエガ

ドミニコは6,7歳になった時に司祭であった叔父の元で教育を受け始め、14歳になるとパレンシアで高等教育を受けるために旅立ちました。パレンシアでドミニコは当時の社会の現実を目の当たりにします。スペインでは回教徒(サラセン人)との戦争が始まり、飢餓や病気で多くの人々が苦しんでいた時代でした。ドミニコは「人々が飢えで死んでいく時、死んだ皮の上で勉強していることはできない」と言って、貧しい人々に食べ物を与えるために、勉強のために大切にしていた羊皮紙の聖書を売り払いました。

ドミニコはオスマの司教座参事会員としての誓願を宣立した後に司祭に叙階されました。1204年に、ドミニコがディエゴ司教と共にデンマークに旅した時に、南フランスでカタリ派という異端に出会い、衝撃を受けます。カタリ派は霊と物質とを対立させる二元論によって、福音書の神を善い神、旧約聖書の神を悪い神として対立させました。彼らは厳しい禁欲的な生活をして、一見キリストの教えに従った清い生活を送っているように見えましたが、彼らにとってそれは、悪である物質から解放されることが動機であり、物質である体を増やす出産は悪であるため結婚も否定し、体を維持するための食事も悪であるという考え方に基づいているものでした。これは、全てのものを創造して被造物を善いものとして祝福された神を信じるキリスト教信仰とはかけ離れた考え方でした。また、カタリ派にとっては、キリストの体も死も見せかけであるとして、キリストの十字架上での苦しみを無意味なものとしてしまい、キリスト教信仰とは相容れない考えを信じていました。

聖ドミニコは、人々に正しい教えを伝える必要を直観して、説教を目的とした修道会を設立します。当時は、説教は司教だけに許されていましたが、ドミニコの修道会は説教する許可を教会から得ました。聖ドミニコは異端者から殺害される危険に遭いながらも、いつも喜びに満ちた表情で、真理である神のみことばを伝えていました。聖ドミニコとその修道会の兄弟たちは、典礼と祈りの沈黙を大切にしつつ、徒歩で旅しながら神のみことばを伝え、人々が正しい教えに立ち返るように働きました。聖ドミニコは「神と共に語るか、神について語るかしていた」と言われています。托鉢者として貧しい生活を生き、語ることばを生活でも証していました。旅する説教者という聖ドミニコの生き方は、根本的にはキリストの生き方に倣うものでした。キリスト自身、祈りにおいて父である神との親しい交わりの時を大切にし、旅をしながら救いのみことばを人々に告げていたからです。このように、聖ドミニコは神のみことばの説教を通して、説教者であるキリストを模倣するという方法で、キリストの生き方に従った聖人であったといえます。

写真2:聖ドミニコ

報告:シスター中里郁子