2015年04月30日

テクノ手芸に挑戦!「まばたきのキツネ」を作りました

人間文化学科では、1年次生も2年次生も木曜日の2限目に、

少人数ゼミが実施されています。

1年次生の少人数ゼミは「基礎演習」と呼ばれ、2年次生のものは

「発展演習」と呼ばれ、3年次生の「専門演習」と4年次生の「卒業研究」

につながっていきます。

今日の「発展演習」(2年次生対象)では、吉田智子のゼミの学生が、

導電糸とLEDを手袋(実際は軍手)に縫い付けて、

手をキツネの形にした時にLEDを光らせる、

「テクノ手芸」に挑戦しました。

以下が、一番最初に出来上がった学生の「青い目のキツネ」です。

中指と親指を合わせると、電気が流れるように作られています。

スイッチになっている指をつけたり離したりすることで、

LEDが点滅して、キツネがまばたきをするというわけです。

この作品は、テクノ手芸部 著の「テクノ手芸」

(ワークスコーポレーション発行)の66ページから68ページに

チュートリアルが載っているものなので、

書かれている通りに作業すると完成しました。

「テクノ手芸部」というのは、かすやきょうこさんとよしだともふみさんが、

2008年に結成されたアートユニットの名前です。手芸と電子工作という

異なる領域を組み合わせた作品を「テクノ手芸」と名付け、

作品制作やワークショップを展開されています。

http://ofsheep.com/tagged/diary の中で、テクノ手芸部さんは、

このようにおっしゃっています。

電子工作やテクノロジー、サイエンスという雰囲気があるだけで

苦手意識を持つ人がいたり、多くの女の子が早い段階から

理系の道から遠ざかってしまう現状が日本ではあります。

そんな中、テクノ手芸部は単に自分たちがものを作るだけではなく、

テクノロジーへの意識を変化させたり、テクノロジーを使った表現を

文化として根付かせたいと思っています。

この考えに賛同すると同時に、学生や共同研究者と一緒に、

かわいいもの作りを通してプログラミングを体験し、そこから

コンピュータの原理を知り、ネットワーク社会に強くなろう!

を掲げて活動しているものとして、技術もセンスもポリシーも持って

おられる「テクノ手芸部」のお二人は、あこがれの存在です。

リンク:

2015年1月に、テクノ手芸部のよしだともふみさんが

ノートルダムに来て下さった時の報告

http://lilypad.pen.jp/?&wbB-7IDo

報告:吉田智子

少人数ゼミが実施されています。

1年次生の少人数ゼミは「基礎演習」と呼ばれ、2年次生のものは

「発展演習」と呼ばれ、3年次生の「専門演習」と4年次生の「卒業研究」

につながっていきます。

今日の「発展演習」(2年次生対象)では、吉田智子のゼミの学生が、

導電糸とLEDを手袋(実際は軍手)に縫い付けて、

手をキツネの形にした時にLEDを光らせる、

「テクノ手芸」に挑戦しました。

以下が、一番最初に出来上がった学生の「青い目のキツネ」です。

中指と親指を合わせると、電気が流れるように作られています。

スイッチになっている指をつけたり離したりすることで、

LEDが点滅して、キツネがまばたきをするというわけです。

この作品は、テクノ手芸部 著の「テクノ手芸」

(ワークスコーポレーション発行)の66ページから68ページに

チュートリアルが載っているものなので、

書かれている通りに作業すると完成しました。

「テクノ手芸部」というのは、かすやきょうこさんとよしだともふみさんが、

2008年に結成されたアートユニットの名前です。手芸と電子工作という

異なる領域を組み合わせた作品を「テクノ手芸」と名付け、

作品制作やワークショップを展開されています。

http://ofsheep.com/tagged/diary の中で、テクノ手芸部さんは、

このようにおっしゃっています。

電子工作やテクノロジー、サイエンスという雰囲気があるだけで

苦手意識を持つ人がいたり、多くの女の子が早い段階から

理系の道から遠ざかってしまう現状が日本ではあります。

そんな中、テクノ手芸部は単に自分たちがものを作るだけではなく、

テクノロジーへの意識を変化させたり、テクノロジーを使った表現を

文化として根付かせたいと思っています。

この考えに賛同すると同時に、学生や共同研究者と一緒に、

かわいいもの作りを通してプログラミングを体験し、そこから

コンピュータの原理を知り、ネットワーク社会に強くなろう!

を掲げて活動しているものとして、技術もセンスもポリシーも持って

おられる「テクノ手芸部」のお二人は、あこがれの存在です。

リンク:

2015年1月に、テクノ手芸部のよしだともふみさんが

ノートルダムに来て下さった時の報告

http://lilypad.pen.jp/?&wbB-7IDo

報告:吉田智子

2015年04月29日

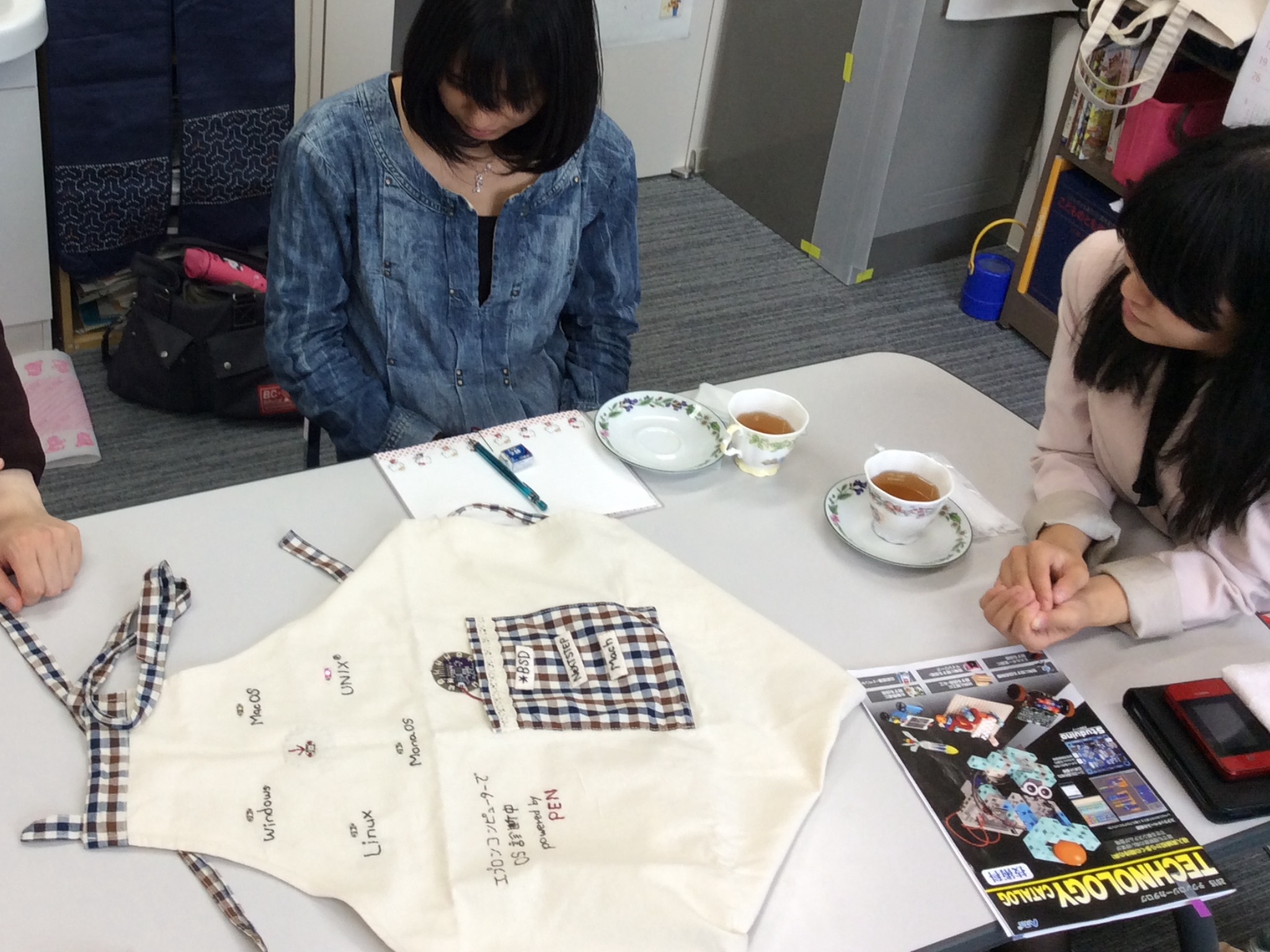

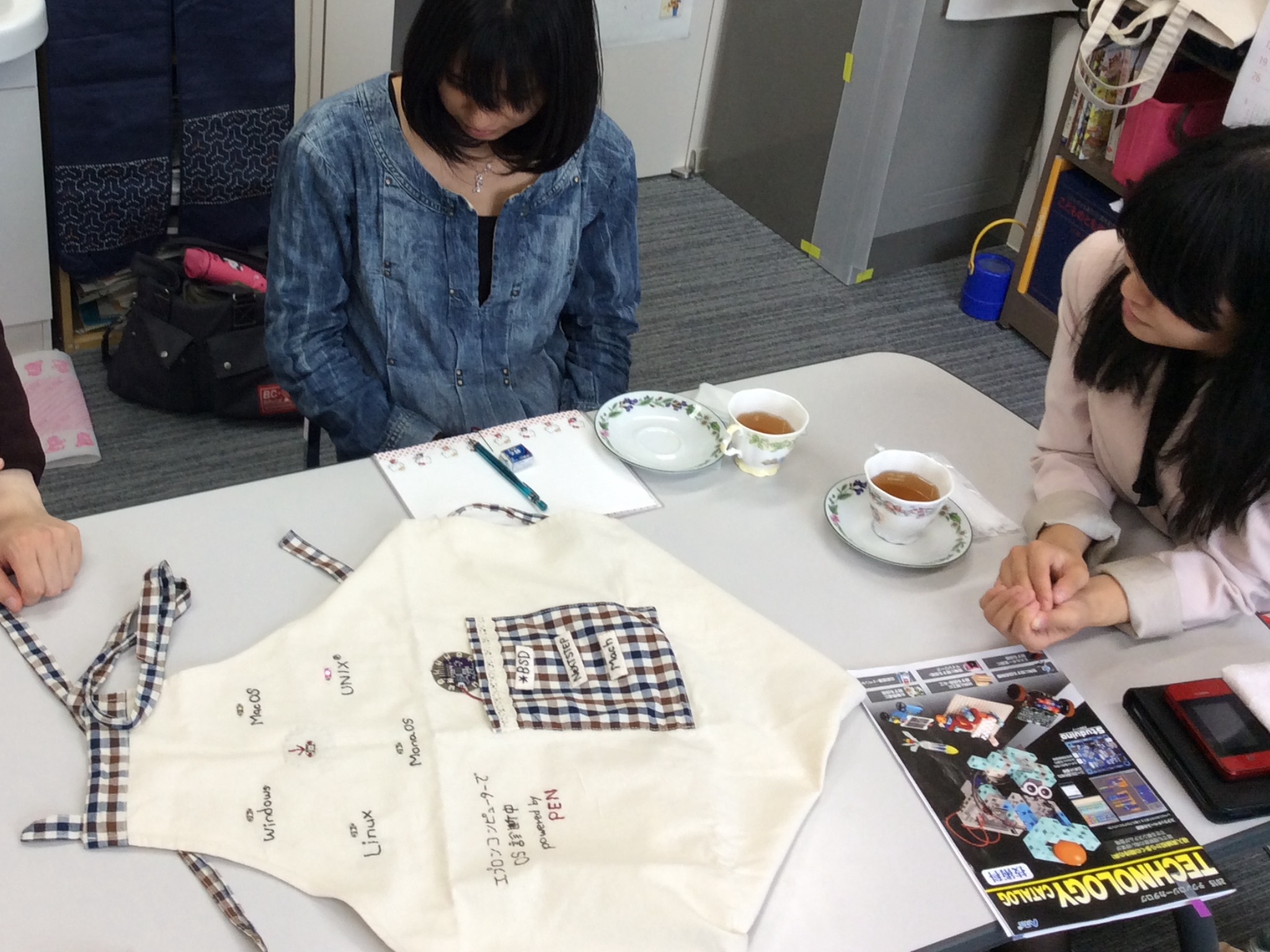

IT企業で頑張っている卒業生を迎えて

今日から大型連休に突入の方もおられるのでしょうね。

大学はカレンダー通りに授業があるのですが、

外資系の大手コンピュータ会社で働いている、吉田智子ゼミの卒業生が、

大型連休を利用して大学を訪問してくれました。

まず最初に、就職活躍に関して、現役学生からの質問に答えてもらう

時間をもうけて、いろんな就活ノウハウや考え方を教えていただきました。

学生からは、「就活と卒業研究の両立」についての質問も出ていました。

これは、卒業研究(論文、あるいは制作)に力を入れている我が学科の学生の

永遠のテーマですね。

その後は、彼女が卒業した後で、我々の研究室から誕生した研究成果の

紹介タイムとなりました。在学時代に、「OSC(オープンソースカンファレンス)京都」

の運営や展示に活躍してくれた方なので、話が弾みました。

LilyPad研究会の成果物、今年度の「情報科学概論A」の内容、

今年8月のOSC京都に向けて考えていることなど、話は尽きませんでした。

研究室に昔からある「RedHat Linuxのロゴ付の赤い帽子」と「Firefox の

フォクすけ君のぬいぐるみ」に、懐かし〜いと感動してくれた卒業生さんでした。

お仕事、頑張って下さい。また時間的な余裕があれば大学に来て下さいね。

報告:吉田智子

大学はカレンダー通りに授業があるのですが、

外資系の大手コンピュータ会社で働いている、吉田智子ゼミの卒業生が、

大型連休を利用して大学を訪問してくれました。

まず最初に、就職活躍に関して、現役学生からの質問に答えてもらう

時間をもうけて、いろんな就活ノウハウや考え方を教えていただきました。

学生からは、「就活と卒業研究の両立」についての質問も出ていました。

これは、卒業研究(論文、あるいは制作)に力を入れている我が学科の学生の

永遠のテーマですね。

その後は、彼女が卒業した後で、我々の研究室から誕生した研究成果の

紹介タイムとなりました。在学時代に、「OSC(オープンソースカンファレンス)京都」

の運営や展示に活躍してくれた方なので、話が弾みました。

LilyPad研究会の成果物、今年度の「情報科学概論A」の内容、

今年8月のOSC京都に向けて考えていることなど、話は尽きませんでした。

研究室に昔からある「RedHat Linuxのロゴ付の赤い帽子」と「Firefox の

フォクすけ君のぬいぐるみ」に、懐かし〜いと感動してくれた卒業生さんでした。

お仕事、頑張って下さい。また時間的な余裕があれば大学に来て下さいね。

報告:吉田智子

2015年04月28日

オープンキャンパス「ラジオ番組で・・・」準備中!

オープンキャンパスのスタッフが、

8月1日のオープンキャンパス

(人間文化学科「ラジオ番組を通して話し方をチェックしよう」)に向けて準備をしました。

このように、スタッフ達がラジオ番組がきちんと収録できるかなどの実験です。

その感想を、私(自称DJゆきの)が、DJ風にインタビューしてみたいと思います。

DJゆきの 「お二人とも、かなりラジオ風にトークをしたいたように思いますが、

今日のような経験はこれまでにされたことがありますか。」

旗本さん 「ないです!!」

雪ちゃん 「ないです。初めてです。」

DJゆきの 「体験してみてどうでしたか。」

旗本さん 「楽しかったの一言ですね。普段テレビよりラジオを聴くほうが多いので、とても面白い体験ができました。」

雪ちゃん 「1回体験したいと思っていたので、今日はいい機会でした。歌を歌うのがドキドキでした。」

DJゆきの 「そう! 雪ちゃんは、歌まで披露してくれましたね。本当に上手でした!

そして、お二人のトークも、とてもさまになってましたよ。

8月1日のオープンキャンパスが楽しみですね。

今日はお疲れさまでした。」

初めてのことばかりでしたが、DJ気分を味わえてとても満足でした。

皆さんも是非オープンキャンパスに来て、体験してみてくださいね。

マイクを通して、自分の話し方を聞いてみることで、

ハッと思うことがきっとあるかと思います。

それになんといっても楽しいですよ。

報告 オープンキャンパススタッフ 自称 DJゆきの(人間文化学科4回生)

2015年04月27日

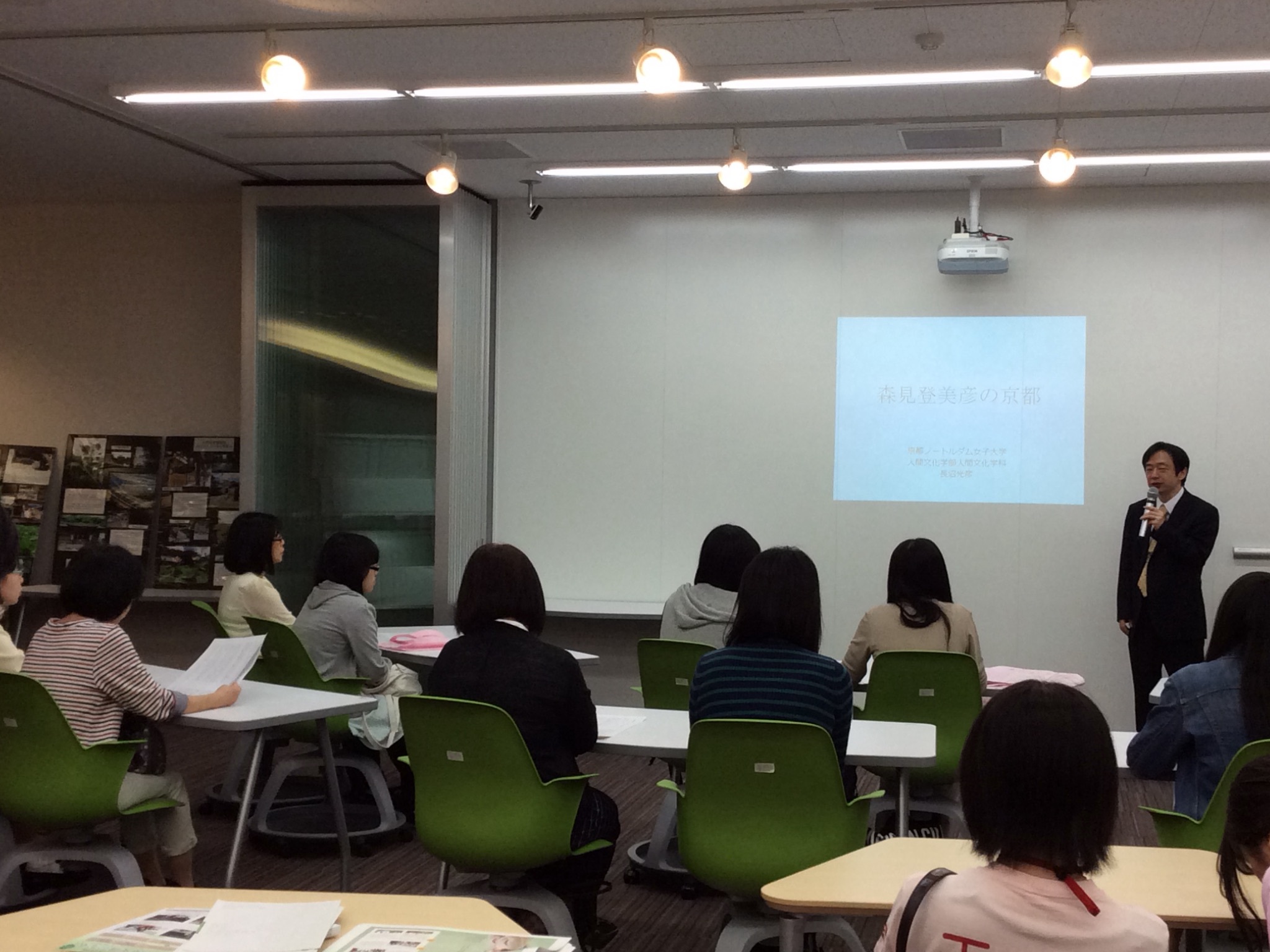

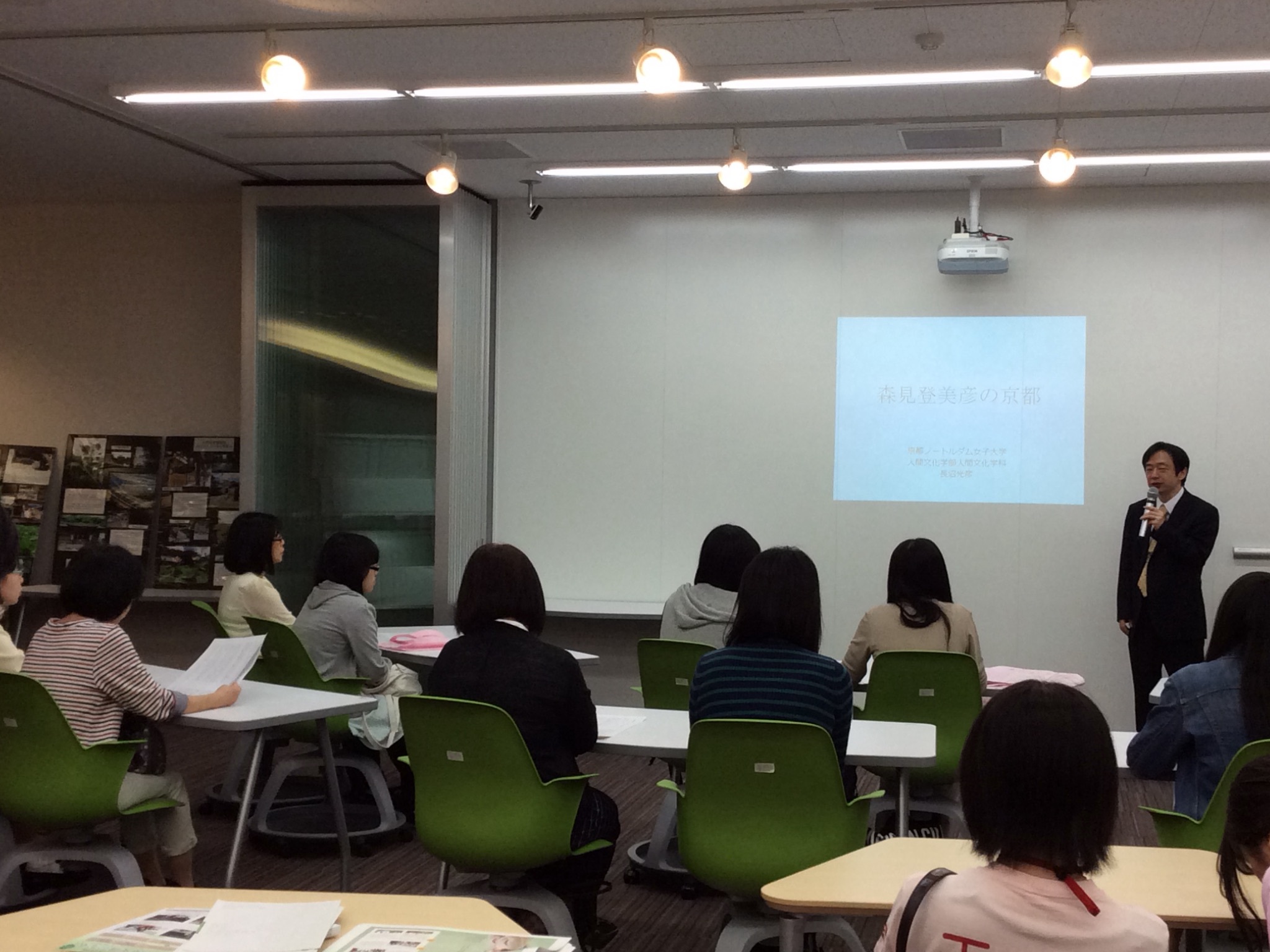

森見登美彦はお読みになりましたか?

2015年4月26日のオープンキャンパス、人間文化学科のブースでは、

日本語と日本文化領域の長沼光彦先生の模擬授業が実施されました。

本日の模擬授業のテーマは、「森見登美彦の京都」です。

冒頭の森見登美彦氏の小説『夜は短し歩けよ乙女』を元に、

文学作品の中に登場する京都について紹介をしていきました。

京都に住んでいる人、京都に憧れる人などには、

たまらない小説といえるかもしれません。

なにしろこの小説には、先斗町、河原町、高瀬川など多くの京都が登場します。

模擬授業では、

本学との位置関係、歴史とのかかわり、産業の発展、

関連の小説などの話を盛り込みながら話が展開していきました。

文学作品、森見作品を好きな人はもちろんですが、

小説から広がりを感じ、

文学作品からより多く親しみを感じていた人も多いはずです。

ちなみに森見氏の小説(『夜は短し歩けよ乙女』『有頂天家族』)には、

「ノートルダム女子大」ということばが登場します。

嬉しいですね。

『夜は短し歩けよ乙女』などの小説を読んでみたくなった人も多いのではないでしょうか。

作品に出てくる場所に行ってみたくなった人もいることでしょう。

有意義で楽しい講義でした。

写真:吉田智子

報告:平野美保

日本語と日本文化領域の長沼光彦先生の模擬授業が実施されました。

本日の模擬授業のテーマは、「森見登美彦の京都」です。

冒頭の森見登美彦氏の小説『夜は短し歩けよ乙女』を元に、

文学作品の中に登場する京都について紹介をしていきました。

京都に住んでいる人、京都に憧れる人などには、

たまらない小説といえるかもしれません。

なにしろこの小説には、先斗町、河原町、高瀬川など多くの京都が登場します。

模擬授業では、

本学との位置関係、歴史とのかかわり、産業の発展、

関連の小説などの話を盛り込みながら話が展開していきました。

文学作品、森見作品を好きな人はもちろんですが、

小説から広がりを感じ、

文学作品からより多く親しみを感じていた人も多いはずです。

ちなみに森見氏の小説(『夜は短し歩けよ乙女』『有頂天家族』)には、

「ノートルダム女子大」ということばが登場します。

嬉しいですね。

『夜は短し歩けよ乙女』などの小説を読んでみたくなった人も多いのではないでしょうか。

作品に出てくる場所に行ってみたくなった人もいることでしょう。

有意義で楽しい講義でした。

写真:吉田智子

報告:平野美保

2015年04月26日

今年も「オープンソースカンファレンス京都」やります!

4月24日の金曜日に引き続き、

4月25日の土曜日の午後にもLilyPad研究会を、実施しました!

オープンソースカンファレンス(OSC)京都という

コンピューターの展示会のスタッフミーティングを

15:30から実施する前に、

LilyPad研究会のメンバーの作品やガジェットを

見せたかったからです。

集まった方々のリクエストで、急きょ、比叡山の姿がよく見える

ユージニア館4Fのラウンジや、ステンドグラスのある場所

にもいきました。もちろん、コンピュータ演習室も案内しました。

集まってくださった方々から、「女子大学らしい素敵なキャンパスですね」

などと言われました。

当日の研究会などの内容および、8月のOSC京都に関しては、以下のページをご覧下さい。

2015年4月25日(土)のLilyPad研究会報告

http://lilypad.pen.jp/?&qoe-db3b

2015年8月7日(金)、8日(土)のOSC京都に関して

http://www.notredame.ac.jp/hc/osc/

報告:吉田智子

4月25日の土曜日の午後にもLilyPad研究会を、実施しました!

オープンソースカンファレンス(OSC)京都という

コンピューターの展示会のスタッフミーティングを

15:30から実施する前に、

LilyPad研究会のメンバーの作品やガジェットを

見せたかったからです。

集まった方々のリクエストで、急きょ、比叡山の姿がよく見える

ユージニア館4Fのラウンジや、ステンドグラスのある場所

にもいきました。もちろん、コンピュータ演習室も案内しました。

集まってくださった方々から、「女子大学らしい素敵なキャンパスですね」

などと言われました。

当日の研究会などの内容および、8月のOSC京都に関しては、以下のページをご覧下さい。

2015年4月25日(土)のLilyPad研究会報告

http://lilypad.pen.jp/?&qoe-db3b

2015年8月7日(金)、8日(土)のOSC京都に関して

http://www.notredame.ac.jp/hc/osc/

報告:吉田智子

2015年04月25日

かわいく「ロボット・プログラミング」!

小さいころからプログラミングを学ぶことが、最近、

ちょっとしたブームになっているようです。

その中でも、ブロックで作ったロボットに各種センサーが

ついていて、自分が書いたプログラムによってモノが制御

できるというのは、子どもでなくても(女子大生でも、教員でも)、

楽しいものです。

昨日、金曜日の午後、ロボット・プログラミング教材を

提供しておられる会社(アーテックさん)が、

本学の学生向けに、ロボットを持って来校して下さいました。

「女子にも興味深いように、かわいいロボットを持ってきて欲しい」

というリクエストに応じて下さり、お人形さんを利用した

ロボットや、かわいいしぐさの犬のロボットも含まれていました。

持ってきてくださったブロックも、かわいい色のものが多くて、

参加した学生が夢中で作っていました。

そして、かわいいものができました。

次はプログラミングのお勉強もして、かわいいロボットを

自分の思い通りに動かしたいですね。

報告:吉田智子

関連ページ:

2015年4月24日(金)のLilyPad研究会報告

http://lilypad.pen.jp/?&NGAHZpV1

本学の教員が参加した、アーテックのロボットを利用したプログラミング教室の報告

https://www.facebook.com/groups/edu.programming/permalink/920471467973337/

ちょっとしたブームになっているようです。

その中でも、ブロックで作ったロボットに各種センサーが

ついていて、自分が書いたプログラムによってモノが制御

できるというのは、子どもでなくても(女子大生でも、教員でも)、

楽しいものです。

昨日、金曜日の午後、ロボット・プログラミング教材を

提供しておられる会社(アーテックさん)が、

本学の学生向けに、ロボットを持って来校して下さいました。

「女子にも興味深いように、かわいいロボットを持ってきて欲しい」

というリクエストに応じて下さり、お人形さんを利用した

ロボットや、かわいいしぐさの犬のロボットも含まれていました。

持ってきてくださったブロックも、かわいい色のものが多くて、

参加した学生が夢中で作っていました。

そして、かわいいものができました。

次はプログラミングのお勉強もして、かわいいロボットを

自分の思い通りに動かしたいですね。

報告:吉田智子

関連ページ:

2015年4月24日(金)のLilyPad研究会報告

http://lilypad.pen.jp/?&NGAHZpV1

本学の教員が参加した、アーテックのロボットを利用したプログラミング教室の報告

https://www.facebook.com/groups/edu.programming/permalink/920471467973337/

2015年04月24日

花のある大学

桜の花は散り、

葉桜となりましたが、

構内を散策してみると、

あちこちで花を楽しむことができます。

茶室の前、ソフィア館のエントランスには、

あでやかな花の鉢が並べられています。

校舎に入る人の目を楽しませ、

明るい雰囲気を感じさせます。

ちょっとした潤いで、

ほっとした気分になります。

報告:長沼光彦

葉桜となりましたが、

構内を散策してみると、

あちこちで花を楽しむことができます。

茶室の前、ソフィア館のエントランスには、

あでやかな花の鉢が並べられています。

校舎に入る人の目を楽しませ、

明るい雰囲気を感じさせます。

ちょっとした潤いで、

ほっとした気分になります。

報告:長沼光彦

2015年04月23日

レモンをマウスにPC操作?!

人間文化学科の情報関連の授業の今日のテーマは、

トランジスタの発明は、近年のコンピュータの発展に大きく

寄与している?!

でした。それを実感してもらう実習がしたいな・・ということで、

littleBits という電気おもちゃを授業に持ち込んで、使ってみました。

このおもちゃを作られた アヤ・ブデールさんは、TEDの

「光って、鳴って、楽しく遊べるブロック」のスピーチの中で、

littleBits を使うことで、子どもたちが 学校で習いもしない

身の回りの電子機器の 仕組みを理解するようになる。

たとえば、なぜ自動ドアは人を挟まないかなど。

と、述べておられます。

短い実習時間でしたが、いろいろな電気回路が出来上がりました。三つだけ紹介。

圧力監視センサーをしっかりにぎると三方向にLEDが点灯する「美しい回路」

ボタンを押すとカタカタ振動したり、モーターが回りだす「にぎやかな回路」

つまみを回すとFANなどが回ると同時に、暗かったらLEDが点灯する「実用的な回路」

もう少し時間をかければ、LEGOと組み合わせて、音がすると動き出すトラックも作れます。

Sound センサーを入力にして、DCモーターを出力にしています。DCモーターにまいたゴム

をタイヤにもまいているので、DCモーターが動くとタイヤが回る仕組みになっています。

最近、littleBits のモジュールにも仲間入りした Makey Makey を使って、

レモンをタッチすると、マウスの左ボタンがクリックされた動作をする

ようにもしてみました。

レモンは皮だけではなく、水分を含む中までしっかりはさまないと

電気が通らなかったため、レモンのさわやかな香りが広がりました。

難しいはずのコンピュータ(導体、絶縁体、半導体など)の仕組みも、

楽しいおもちゃを使うと、興味深く学べると思いませんか?

以下が、littleBits を作られた アヤ・ブデールさんの

「光って、鳴って、楽しく遊べるブロック」というTEDのスピーチです。

http://www.ted.com/talks/ayah_bdeir_building_blocks_that_blink_beep_and_teach/transcript?language=ja

報告:吉田智子

トランジスタの発明は、近年のコンピュータの発展に大きく

寄与している?!

でした。それを実感してもらう実習がしたいな・・ということで、

littleBits という電気おもちゃを授業に持ち込んで、使ってみました。

このおもちゃを作られた アヤ・ブデールさんは、TEDの

「光って、鳴って、楽しく遊べるブロック」のスピーチの中で、

littleBits を使うことで、子どもたちが 学校で習いもしない

身の回りの電子機器の 仕組みを理解するようになる。

たとえば、なぜ自動ドアは人を挟まないかなど。

と、述べておられます。

短い実習時間でしたが、いろいろな電気回路が出来上がりました。三つだけ紹介。

圧力監視センサーをしっかりにぎると三方向にLEDが点灯する「美しい回路」

ボタンを押すとカタカタ振動したり、モーターが回りだす「にぎやかな回路」

つまみを回すとFANなどが回ると同時に、暗かったらLEDが点灯する「実用的な回路」

もう少し時間をかければ、LEGOと組み合わせて、音がすると動き出すトラックも作れます。

Sound センサーを入力にして、DCモーターを出力にしています。DCモーターにまいたゴム

をタイヤにもまいているので、DCモーターが動くとタイヤが回る仕組みになっています。

最近、littleBits のモジュールにも仲間入りした Makey Makey を使って、

レモンをタッチすると、マウスの左ボタンがクリックされた動作をする

ようにもしてみました。

レモンは皮だけではなく、水分を含む中までしっかりはさまないと

電気が通らなかったため、レモンのさわやかな香りが広がりました。

難しいはずのコンピュータ(導体、絶縁体、半導体など)の仕組みも、

楽しいおもちゃを使うと、興味深く学べると思いませんか?

以下が、littleBits を作られた アヤ・ブデールさんの

「光って、鳴って、楽しく遊べるブロック」というTEDのスピーチです。

http://www.ted.com/talks/ayah_bdeir_building_blocks_that_blink_beep_and_teach/transcript?language=ja

報告:吉田智子

2015年04月22日

京都の物語を見つける

今年の3年次日本文化ゼミは、

京都の物語を見つける、

というテーマで研究しています。

今年編入してきた、

留学生の方もいらっしゃるので、

まずは京都の地理を知ってもらおうと、

屋上にあがってみました。

大学は、京都の北側に位置していますが、

屋上にあがると、

街を一望できます。

南側には、下鴨神社。

天気が良いので、

さらに向こうには、

京都タワーも見えます。

また東から北へと目を向けると、

五山の送り火の山々、

比叡山が一望できます。

平安京の成り立ちを話しながら、

まずは京都の地理の成り立ちについて、

考えてもらいました。

報告:長沼光彦

京都の物語を見つける、

というテーマで研究しています。

今年編入してきた、

留学生の方もいらっしゃるので、

まずは京都の地理を知ってもらおうと、

屋上にあがってみました。

大学は、京都の北側に位置していますが、

屋上にあがると、

街を一望できます。

南側には、下鴨神社。

天気が良いので、

さらに向こうには、

京都タワーも見えます。

また東から北へと目を向けると、

五山の送り火の山々、

比叡山が一望できます。

平安京の成り立ちを話しながら、

まずは京都の地理の成り立ちについて、

考えてもらいました。

報告:長沼光彦

2015年04月19日

フレッシュマンセミナー午前編

本年もフレッシュマンセミナーが開かれました。

人間文化学科では、例年、2回生、3回生有志が企画し、

準備を進め、新入生を歓迎します。

本年度は例年以上に、上級生のパワー全開!

新入生の皆さんに、

大学生活に早く慣れてほしい、

人間文化学科を知ってほしい、

少しでも楽しく有意義な時間を過ごしてほしい・・・と、

昨年の秋頃から、皆で集まっては準備を進めてきました。

教員紹介、自己紹介、クイズ・・・

どれも様々に工夫されていて、

新入生の皆さんも良い時間を過ごしていただけたと思います。

そして、午後は、5つのコースに分かれ、

上級生リーダーによる、京都のフィールドワークにでました。

午後の様子については、

随時、上級生リーダーが、このブログで報告していく予定です。

このフレッシュマンセミナーを通して、

新入生どうしはもちろんですが、

上級生ともつながりができ、

学内で会っても、気軽に声を掛け合える間柄になったことでしょう。

上級生リーダーの皆さん、大変お疲れさまでした。

新入生の皆さんには、このフレッシュマンセミナーを通して、

人間文化学科のアットホームな雰囲気を感じ取っていただけたのではないでしょうか。

写真:長沼光彦

報告:平野美保

人間文化学科では、例年、2回生、3回生有志が企画し、

準備を進め、新入生を歓迎します。

本年度は例年以上に、上級生のパワー全開!

新入生の皆さんに、

大学生活に早く慣れてほしい、

人間文化学科を知ってほしい、

少しでも楽しく有意義な時間を過ごしてほしい・・・と、

昨年の秋頃から、皆で集まっては準備を進めてきました。

教員紹介、自己紹介、クイズ・・・

どれも様々に工夫されていて、

新入生の皆さんも良い時間を過ごしていただけたと思います。

そして、午後は、5つのコースに分かれ、

上級生リーダーによる、京都のフィールドワークにでました。

午後の様子については、

随時、上級生リーダーが、このブログで報告していく予定です。

このフレッシュマンセミナーを通して、

新入生どうしはもちろんですが、

上級生ともつながりができ、

学内で会っても、気軽に声を掛け合える間柄になったことでしょう。

上級生リーダーの皆さん、大変お疲れさまでした。

新入生の皆さんには、このフレッシュマンセミナーを通して、

人間文化学科のアットホームな雰囲気を感じ取っていただけたのではないでしょうか。

写真:長沼光彦

報告:平野美保

2015年04月18日

FM79.7 ラジオカフェを見学!

2017年度の各授業がスタートしましたが

話しことば教育では、

受講生の皆さんに確実に力をつけてもらいたいと、

本年度も様々に取り組んでいます。

その中で、本年度の話しことばゼミ(3回生の専門演習)では、

ラジオ番組を制作。

もちろん企画から生放送出演まですべて自分たちで行っていきます。

そのために、どのようなことが可能なのか、

何を準備しておくべきなのか など

まずはFM79.7 ラジオカフェに行って話を伺ってきました。

そして実際に、ラジオ局のスタジオで話すというのは、

どのような感じか体験させていただき、

感覚をつかんできました。

そのあとは、カフェでちょっとした企画会議(!?)もしてきました。

これからどんな番組に仕上がっていくのでしょう。

企画から生放送出演を通して、

学ぶことは大変たくさんあると思っています。

リスナーの方々に喜んでいただける番組を目指して、

できる限りのことをしていきましょう!

報告:平野美保

2015年04月17日

春の京都府立植物園

このところ、雨が続いている京都ですが、ラッキーにも晴れた水曜日の2限。

3回生ゼミ(西洋美術史と博物館学)で、近所の京都府立植物園を訪れました。

今年度前期は、「美術と植物」をテーマにいろいろな文献を読んだり調査したりする予定ですが、

まずは、本物の植物に触れてみることにしました。

京都府立植物園では、基本的に、すべての植物を種子や球根から育てているそうです。

教育普及的な活動にも力を入れていて、素晴らしい施設です。

チューリップが見事に満開です。

17世紀オランダでのチューリップ狂騒に思いをはせつつ、花を愛でました。

枝垂れ桜は、散りつつありますが、花吹雪の中を散策。

ハート型の葉が可愛らしいシダレカツラの下にて。

来週からは、図書館のラーニングコモンズにて、

ヨーロッパにおける花の絵画に関する課題論文を輪読することになります。

きっと、みんな頑張ってくれることでしょう。

(報告 吉田朋子)

3回生ゼミ(西洋美術史と博物館学)で、近所の京都府立植物園を訪れました。

今年度前期は、「美術と植物」をテーマにいろいろな文献を読んだり調査したりする予定ですが、

まずは、本物の植物に触れてみることにしました。

京都府立植物園では、基本的に、すべての植物を種子や球根から育てているそうです。

教育普及的な活動にも力を入れていて、素晴らしい施設です。

チューリップが見事に満開です。

17世紀オランダでのチューリップ狂騒に思いをはせつつ、花を愛でました。

枝垂れ桜は、散りつつありますが、花吹雪の中を散策。

ハート型の葉が可愛らしいシダレカツラの下にて。

来週からは、図書館のラーニングコモンズにて、

ヨーロッパにおける花の絵画に関する課題論文を輪読することになります。

きっと、みんな頑張ってくれることでしょう。

(報告 吉田朋子)

2015年04月15日

3年次生が研究テーマの絞り方の演習を実施!

京都ノートルダム女子大学では、毎週水曜日に、すべての学部で

3年次生対象のゼミが実施されます。

人間文化学科ではこのゼミを「専門演習」と呼び、各学生はゼミ担当の教員

のもとで、卒業研究のテーマを決め、どのような方法で研究するかを考えます。

今日は、「読書と情報の文化コース」の3名の教員のゼミ生(合計10名)

が合同で、「どのように卒論のテーマを絞り込んでいくのか」の概要を学ぶ

授業を受けました。

各学生がどのようなテーマに興味を持っているかを紹介した後は、

これまでの卒業生が実際に書いた卒業論文が紹介されました。

その後、卒業研究のテーマの絞り方が説明され、

実際に、「絵本」という大テーマと「情報教育」という大テーマから、

それぞれ、どのように研究テーマを絞り込んでいくかの演習を

行いました。

まずは、「絵本」チームと「情報教育」チームに分かれて、

そのテーマに関連する用語をつないでいきました。

各チーム、活発な意見が出続け、ほんの数分の間に枝葉は広がっていきます。

出来上がったマインドマップに対して、岩崎れい教授から「この事実に対して、

今ある課題は何なのかを考えていくことで、論文のテーマになる」という説明

を受けました。

今回、この授業を受けた学生たちは、2年弱後には卒業研究を終えて、

大学を卒業します。自分が満足できる研究ができるよう、応援しています。

報告:吉田智子

3年次生対象のゼミが実施されます。

人間文化学科ではこのゼミを「専門演習」と呼び、各学生はゼミ担当の教員

のもとで、卒業研究のテーマを決め、どのような方法で研究するかを考えます。

今日は、「読書と情報の文化コース」の3名の教員のゼミ生(合計10名)

が合同で、「どのように卒論のテーマを絞り込んでいくのか」の概要を学ぶ

授業を受けました。

各学生がどのようなテーマに興味を持っているかを紹介した後は、

これまでの卒業生が実際に書いた卒業論文が紹介されました。

その後、卒業研究のテーマの絞り方が説明され、

実際に、「絵本」という大テーマと「情報教育」という大テーマから、

それぞれ、どのように研究テーマを絞り込んでいくかの演習を

行いました。

まずは、「絵本」チームと「情報教育」チームに分かれて、

そのテーマに関連する用語をつないでいきました。

各チーム、活発な意見が出続け、ほんの数分の間に枝葉は広がっていきます。

出来上がったマインドマップに対して、岩崎れい教授から「この事実に対して、

今ある課題は何なのかを考えていくことで、論文のテーマになる」という説明

を受けました。

今回、この授業を受けた学生たちは、2年弱後には卒業研究を終えて、

大学を卒業します。自分が満足できる研究ができるよう、応援しています。

報告:吉田智子

2015年04月14日

授業がはじまり一週間が経ちました

あいにくの雨が続いておりますが、

大学の授業がはじまって、

一週間が経ちました。

新入生は、新生活がスタートして、

少し疲れているかもしれませんが、

元気に授業に参加しています。

本日は、私の担当する授業が、

どれも1年生が出席するものなので、

少しとりあげて、

ご紹介しようと思います。

1限目は国文学概論。

日本文学の特徴を、

概観する授業です。

本日は、

フィクションとノンフィクションの違いについて、

考えてみました。

小説は、フィクションと呼ばれることもあるが、

辞書の定義どおり、その中味は、

すべて作り物なのだろうか。

そんな問いを投げかけてみました。

すると。

小説の中味は、すべてつくりものではない。

素材とした事件が実際にあった出来事である場合もあり、

単純につくりものとは言えない。

そのような、よく考えた反応が戻ってきました。

私もそう思います。

では、なぜ単純に分けたりするのだろう。

また、世間ではつくりものよりも、

事実の方が価値が高いようにいうことがあるが、

それは本当だろうか。

むしろ、私たちは、ハリーポッターのような、

つくりものの要素が高い話を好む場合も多いように思うが、

それはなぜだろう。

というように、質問を投げかけながら、

話を進めていきます。

そういう授業ですので、

予定していた方向と違う話になる場合もあります。

とはいえ、今目の前にいる学生さんたちと、

話しながら向いた方向ですから、

その方が興味を持ってもらえるのではないか、

と思っています。

というわけで、次回は、

今日の問題提起と回答をふまえて、

私たちの日常の中でフィクションは、

どのような働きをしているか、

考えてみたいと思います。

また、話しているうちに、

方向が変わるかもしれませんが。

つづいて、2限はホスピタリティ京都。

この授業は、1年生から受講可能な、

基礎科目です。

4限は、日本語コミュニケーション。

1年生は必修の基礎科目です。

こちらの話は、また別の機会にいたしましょう。

この日、紹介した授業をすべてとっている、

1年生は、ほぼ1日、私と顔を合わせてしまいます。

おなかいっぱいという感じで、

飽きないように願います。

もちろん大学は、

1年生だけでまわっているわけではありません。

私の話で言えば、

3限は、卒業研究のゼミを開いています。

4年生の卒論を完成させるためのゼミですが、

話題は、就活にも向いたりします。

就職活動は、今ピークです。

教員免許の取得を目指す4年生は、

教育実習の準備もしなければなりません。

本日は5限に実習の事前事後指導があり、

そちらにもエネルギーを傾けます。

4年生も、まだ経験したことのない活動に、

チャレンジする春です。

学生の皆さんが熱心に活動していると、

あっという間に一日が終わります。

お疲れ様でした。また明日。

報告:長沼光彦

2015年04月13日

スコットランドの古樹をたずねて 図書館での展示会

ただいま図書館では、

「スコットランドの古樹をたずねて」の題で、

展示会を開催しております。

展示を企画したのは、

本学名誉教授、服部昭郎先生です。

内容は、種々の書物に記録された古樹について、

その文化的背景を探るものです。

服部昭郎教授は、

銅版画に描かれた図像を通して、

スコットランドの都エジンバラの特徴と、

その住人の人物像を論じた、

著書『古都エジンバラ畸人伝』(昭和堂、2012年)を、

出版しています。

今回は、その研究で集めた資料を、

古樹という別のテーマから読解したものです。

それらの資料は、本学図書館に収められており、

今回の展示で見ることができます。

美しい銅版画の資料をぜひご覧ください。

また、現地調査をした際に撮影した、

見事な古樹の写真も展示されています。

日本でも、神社の境内に樹齢を重ねた樹木が、

神のおりる場所として鎮座しています。

今回の展示では、

スコットランドの信仰と古樹の関わりについて、

説明がなされており、

日本の信仰と比較してみるのも面白いでしょう。

展示期間は、4月30日までの予定です。

本学ホームページでも紹介しています。

報告:長沼光彦

「スコットランドの古樹をたずねて」の題で、

展示会を開催しております。

展示を企画したのは、

本学名誉教授、服部昭郎先生です。

内容は、種々の書物に記録された古樹について、

その文化的背景を探るものです。

服部昭郎教授は、

銅版画に描かれた図像を通して、

スコットランドの都エジンバラの特徴と、

その住人の人物像を論じた、

著書『古都エジンバラ畸人伝』(昭和堂、2012年)を、

出版しています。

今回は、その研究で集めた資料を、

古樹という別のテーマから読解したものです。

それらの資料は、本学図書館に収められており、

今回の展示で見ることができます。

美しい銅版画の資料をぜひご覧ください。

また、現地調査をした際に撮影した、

見事な古樹の写真も展示されています。

日本でも、神社の境内に樹齢を重ねた樹木が、

神のおりる場所として鎮座しています。

今回の展示では、

スコットランドの信仰と古樹の関わりについて、

説明がなされており、

日本の信仰と比較してみるのも面白いでしょう。

展示期間は、4月30日までの予定です。

本学ホームページでも紹介しています。

報告:長沼光彦

2015年04月10日

授業が開始して3日経ちました

本学では水曜日から授業がスタートしましたので、

今日で3日経ちました。

授業中には、講義科目以外にパソコンを利用しながら学ぶ実習科目も

あります。

1年次生の必修科目として「情報演習I」というものがあります。今日の授業の

写真です。

「情報処理I」の授業中の写真

今日、実施されたもう一つの実習授業が、ウェブデザイン実務士

(一般財団法人 全国大学実務教育協会)という資格の必修科目の

「ウェブデザインI」です。人間文化学部で取得することができます。

「WebデザインI」の授業中の写真

今週は新学期ということで、学生のみなさんも疲れたことだと思います。

週末はゆっくり休んで、また月曜日からがんばりましょう!

報告 吉田智子

今日で3日経ちました。

授業中には、講義科目以外にパソコンを利用しながら学ぶ実習科目も

あります。

1年次生の必修科目として「情報演習I」というものがあります。今日の授業の

写真です。

「情報処理I」の授業中の写真

今日、実施されたもう一つの実習授業が、ウェブデザイン実務士

(一般財団法人 全国大学実務教育協会)という資格の必修科目の

「ウェブデザインI」です。人間文化学部で取得することができます。

「WebデザインI」の授業中の写真

今週は新学期ということで、学生のみなさんも疲れたことだと思います。

週末はゆっくり休んで、また月曜日からがんばりましょう!

報告 吉田智子

2015年04月09日

『あじぇんだ2015春第20号』に記事を掲載していただきました

人間文化学科の学生が書いた記事を、

広報誌『あじぇんだ 2015春号第20号』に、

掲載していただきました。

『あじぇんだ 』は、京のアジェンダ21が発行するフォーラムニュースレターです。

持続可能な社会を目指し、京都市で環境問題の解決を推進することを目的としています。

今回は、公共交通機関の利用を促進するために、

学生目線でバスで巡る京都観光を記事にしました。

テーマは、門前菓子です。

記事を担当した学生は、当時3年次生、

現在は4年次生です。

出版、印刷業、書店員、図書館司書などの仕事を志望する学生にとって、

よい経験になりました。

よい機会を与えていただき、ありがとうございます。

今回担当した学生で、就活の際に、

『あじぇんだ 』記事作成の話を紹介し、

アピールしている方もいるようです。

『あじぇんだ』は、京都市営地下鉄の駅や、

各区役所エコまちステーションなどに置かれています

『あじぇんだ 』の記事については、

本学ホームページでも紹介しています。

2015年春号の前に、2014年冬号にも記事を書かせていただきました。

報告:長沼光彦

広報誌『あじぇんだ 2015春号第20号』に、

掲載していただきました。

『あじぇんだ 』は、京のアジェンダ21が発行するフォーラムニュースレターです。

持続可能な社会を目指し、京都市で環境問題の解決を推進することを目的としています。

今回は、公共交通機関の利用を促進するために、

学生目線でバスで巡る京都観光を記事にしました。

テーマは、門前菓子です。

記事を担当した学生は、当時3年次生、

現在は4年次生です。

出版、印刷業、書店員、図書館司書などの仕事を志望する学生にとって、

よい経験になりました。

よい機会を与えていただき、ありがとうございます。

今回担当した学生で、就活の際に、

『あじぇんだ 』記事作成の話を紹介し、

アピールしている方もいるようです。

『あじぇんだ』は、京都市営地下鉄の駅や、

各区役所エコまちステーションなどに置かれています

『あじぇんだ 』の記事については、

本学ホームページでも紹介しています。

2015年春号の前に、2014年冬号にも記事を書かせていただきました。

報告:長沼光彦

2015年04月08日

授業がはじまりました

ここ数日の雨や風で大学構内の桜は散ってしまいました。

とはいえ、散った花びらの降り積もる様を見るのも、

また一興かと思います。

下は茶室の庭の様子です。

大学は本日より、授業がはじまりました。

1年生の皆さんは、

いよいよ本格的な大学生活の始まりです。

4限が終わったあと、

校門のあたりをぶらりとしていると、

写真を撮ってくださいと、

新1年生の皆さんに声をかけられました。

ブログに載せていいというお話なので、

下に紹介します。

少し花びらの残る樹の下で撮りました。

ここ数日のガイダンスの間に、

さっそくお知り合いになったとのことです。

資格取得など前向きにがんばる、ということなので、

いつでもお声をかけてくださいとお返事しました。

先週のガイダンスの際に、

1年生の皆さんには自己紹介をしていただきました。

その際にも、大学でチャレンジしたいこと、

4年間の目標など、いろいろ話してもらい、

前向きなエネルギーを感じました。

新しい始まりの季節は、

わくわくした気分になります。

本日は、3年生ゼミの一斉授業を行いました。

3年生は、3年生でやはり新たなスタートです。

自分で課題をみつけて、

専門の勉強を深めます。

また、そろそろ就活の準備もしなければなりません。

ゼミでの学びと、就活について、

3年生全員で確認しました。

全員で集まって、

久しぶりにどうしているかと、

顔を合わせる意味もあります。

どうしてたと、ちょっと教員が、

声をかけたりします。

今年は、海外からの編入生も多く、

この方たちにとっても、

新たなスタートになります。

3年生は3年生で、

春のわくわくがあるでしょう。

報告:長沼光彦

とはいえ、散った花びらの降り積もる様を見るのも、

また一興かと思います。

下は茶室の庭の様子です。

大学は本日より、授業がはじまりました。

1年生の皆さんは、

いよいよ本格的な大学生活の始まりです。

4限が終わったあと、

校門のあたりをぶらりとしていると、

写真を撮ってくださいと、

新1年生の皆さんに声をかけられました。

ブログに載せていいというお話なので、

下に紹介します。

少し花びらの残る樹の下で撮りました。

ここ数日のガイダンスの間に、

さっそくお知り合いになったとのことです。

資格取得など前向きにがんばる、ということなので、

いつでもお声をかけてくださいとお返事しました。

先週のガイダンスの際に、

1年生の皆さんには自己紹介をしていただきました。

その際にも、大学でチャレンジしたいこと、

4年間の目標など、いろいろ話してもらい、

前向きなエネルギーを感じました。

新しい始まりの季節は、

わくわくした気分になります。

本日は、3年生ゼミの一斉授業を行いました。

3年生は、3年生でやはり新たなスタートです。

自分で課題をみつけて、

専門の勉強を深めます。

また、そろそろ就活の準備もしなければなりません。

ゼミでの学びと、就活について、

3年生全員で確認しました。

全員で集まって、

久しぶりにどうしているかと、

顔を合わせる意味もあります。

どうしてたと、ちょっと教員が、

声をかけたりします。

今年は、海外からの編入生も多く、

この方たちにとっても、

新たなスタートになります。

3年生は3年生で、

春のわくわくがあるでしょう。

報告:長沼光彦

2015年04月07日

桜の見頃は短いのです

桜の盛りも終わりそうです。

新入生の皆さんに、ちょうど桜が満開ですから、

ちょっと散策してみてはいかがでしょう、

などと言っていたら、雨風にさらされてしまいました。

例年以上に、短い盛りとなりました。

新入生の皆さんは、そもそもガイダンスで忙しく、

なかなか出かける暇がなかったかもしれません。

ただ、先輩たちは、学校の用事やバイトの合間にも、

ちょっと出かけて桜を楽しんだようです。

入学式の日には、ガイダンスのあとに、

これから上賀茂神社に行くんです、

と一眼レフを持って出かける学生さんもいました。

京都に住んでいると、

「ゆったりと出かける」のも良いのですが、

「ちょっと立ち寄る」こともできます。

遠くの人は、

一泊して京都の桜を楽しむことになりますが、

京都に住む人は、

「そうだ桜を見よう」と思えば、

ふらりと出かければ良いわけです。

入学した皆さんは、

そんな機会を得たわけですから、

思い立ったら、

ちょっと足を伸ばしてみては、

いかがでしょう。

大学の近くにも、

面白いところがありますよ。

上の写真は、大学近く、疎水の桜です。

報告:長沼光彦

新入生の皆さんに、ちょうど桜が満開ですから、

ちょっと散策してみてはいかがでしょう、

などと言っていたら、雨風にさらされてしまいました。

例年以上に、短い盛りとなりました。

新入生の皆さんは、そもそもガイダンスで忙しく、

なかなか出かける暇がなかったかもしれません。

ただ、先輩たちは、学校の用事やバイトの合間にも、

ちょっと出かけて桜を楽しんだようです。

入学式の日には、ガイダンスのあとに、

これから上賀茂神社に行くんです、

と一眼レフを持って出かける学生さんもいました。

京都に住んでいると、

「ゆったりと出かける」のも良いのですが、

「ちょっと立ち寄る」こともできます。

遠くの人は、

一泊して京都の桜を楽しむことになりますが、

京都に住む人は、

「そうだ桜を見よう」と思えば、

ふらりと出かければ良いわけです。

入学した皆さんは、

そんな機会を得たわけですから、

思い立ったら、

ちょっと足を伸ばしてみては、

いかがでしょう。

大学の近くにも、

面白いところがありますよ。

上の写真は、大学近く、疎水の桜です。

報告:長沼光彦

2015年04月06日

上級生がフレッシュマンセミナーの説明会を実施

本学では、水曜日から前期授業がスタートします。それに先駆けて、

先週からは、各学年ごとに新学期のオリエンテーションが実施されています。

今日、1年生に向けて、上級生からの「フレッシュマンセミナー説明会」が

実施されました。司会も午後のエクスカーションのコース説明も

「上級生リーダー」の14名が、担当しました。

司会者が司会中

コースは以下の5コース。

1. よくばり女子のお散歩コース

2. 東山 〜写真撮影、美容祈願、お茶会コース

3. 春よ来い!!恋愛成就パワースポットコース

4. 初めての八ツ橋作り ー京都土産 自分で作ってみませんかー

5. 京都わびさびおさんぽコース

第1コースの説明中

八ツ橋作りチームのリーダーは当日の服で補足説明

どのコースも興味深く、4月17日のフレッシュマンセミナーが楽しみですね。

報告:吉田智子

先週からは、各学年ごとに新学期のオリエンテーションが実施されています。

今日、1年生に向けて、上級生からの「フレッシュマンセミナー説明会」が

実施されました。司会も午後のエクスカーションのコース説明も

「上級生リーダー」の14名が、担当しました。

司会者が司会中

コースは以下の5コース。

1. よくばり女子のお散歩コース

2. 東山 〜写真撮影、美容祈願、お茶会コース

3. 春よ来い!!恋愛成就パワースポットコース

4. 初めての八ツ橋作り ー京都土産 自分で作ってみませんかー

5. 京都わびさびおさんぽコース

第1コースの説明中

八ツ橋作りチームのリーダーは当日の服で補足説明

どのコースも興味深く、4月17日のフレッシュマンセミナーが楽しみですね。

報告:吉田智子