2015年11月10日

もう年の暮れでしょうか

キャンパスの木々が色づき始めました、

という話題をとりあげましたが、

世間では、クリスマスの飾りを始めた、

お店もあります。

クリスマスの飾りがお目見えすると、

今年も暮れが近づいたような気がします。

まだ一ヶ月半もあるのですが。

本日は、4年次ゼミの学生と、

卒業アルバムの写真撮影をいたしました。

(学生の前で、手を挙げている人は、

私ではなく、カメラマンさんです。)

午前中は、曇りがちでしたが、

写真を撮るときにちょうど晴れました。

よい写真が撮れたことと思います。

卒業という言葉を耳にすると、

なおのこと、1年が終わるような気がしてしまいす。

とはいえ、まだまだ、

しなければいけない仕事や、

したいことが、いろいろありました。

少し秋らしく感傷にひたったところで、

撮影終了後は、がらっと気分を変えて、

卒業論文のアドバイスを、

ばりばりといたしました。

4年生は、この時期、なかなか忙しいですね。

報告:長沼光彦

2015年11月09日

結婚おめでとう 教員正式採用おめでとう

昨日は、卒業生 梅本弘美(平成19年度人間文化学科卒業、21年度大学院人間文化専攻修了)さんの結婚式に行ってきました。

ご主人とは、学生時代にアルバイト先で知り合ったそうです。

最近の結婚式は、いろいろサプライズがあって、とても刺激的です。

さて、結婚式で、梅本さんの御両親からうかがったのですが、彼女、この4月から私立・智辯和歌山中学校の正式教諭(国語科)として採用されていたそうです。

6年前に、同校で時間講師として採用され、初めの頃は苦労の連続だったそうですが、持ち前のふんばりと、厳しく暖かい職場の先生方の励ましもあり、彼女自身この6年で大きく成長し、今では指導力があり、生徒から信頼され、慕われる、とてもよい先生だそうで、課程指導教員としても、一安心でした。

これからの彼女の活躍に期待したいと存じます。

彼女は、人間文化学科に国語科教職課程ができて2年目の学生ですが、これで、この2年目の教職課程修了者は、6名中、4名が専任教諭として採用されたことになります(残り2名のうち、1名も、現在京都市で中学校常勤講師として勤務)。

これからも、よい教員養成ができるよう、取り組んでまいります。

後輩諸君、先輩たちの後に続け!

(報告者:堀勝博)

2015年11月08日

京都で映画を観る

前に、新京極通りに、

映画館が多くあった話をいたしました。

現在は、新京極通りのMOVIX京都だけが、

三条界隈の映画館となりました。

こちらで、時折学生と会うという、

エピソードも紹介いたしました。

もうひとつ、地下鉄に乗ってよく行く映画館が、

京都シネマです。

四条通りと烏丸通りの交差点にある、

COCON烏丸ビルの3階で営業しています。

京都シネマは、昔ながらの、

「名画座」という趣です。

映画というと、

ミッションインポッシブルなど、

アメリカはハリウッドの大作とか、

ポケモンなど日本のアニメ、

グラスホッパーなど日本のミステリー、

を思い浮かべるかと思います。

京都シネマで上映しているのは、

それらシネコンではあまり上映されない、

各国の、物語や映像に凝った映画です。

いわゆる「名画」ですね。

残念ながら、

「名画」はスッキリするような

物語は多くないかもしれません。

しかし、そこがハリウッド大作とは、

また違う味わいを生み出すのです。

映像は実験的な表現もあり、

ハリウッド大作が、

この影響を受ける場合もあります。

京都シネマで上映する映画は、

ハリウッド大作の、

味付けのはっきりした料理のような趣とは異なり、

じんわり噛みしめながら味わう、

薄味の日本料理のような趣があります。

また、時には、アジアのスパイスのきいた味付けに、

どきっとさせられることもあります。

この前観た映画は、

「ロバート・アルトマン」という、

アメリカで映画を作り、評価もされながら、

ハリウッドの制作システムとは、

たびたび衝突することのあった、

映画監督の物語です。

この時に、今度11月23日に、本学で上映会を行う、

「明日になれば」のチラシを置いていただけるか、

お願いしてみましたところ、

快く了承していただけました。

ありがとうございます。

他にも映画関連のチラシが置いてあり、

京都シネマは、映画ファンの、

情報交換の場にもなっています。

報告:長沼光彦

映画館が多くあった話をいたしました。

現在は、新京極通りのMOVIX京都だけが、

三条界隈の映画館となりました。

こちらで、時折学生と会うという、

エピソードも紹介いたしました。

もうひとつ、地下鉄に乗ってよく行く映画館が、

京都シネマです。

四条通りと烏丸通りの交差点にある、

COCON烏丸ビルの3階で営業しています。

京都シネマは、昔ながらの、

「名画座」という趣です。

映画というと、

ミッションインポッシブルなど、

アメリカはハリウッドの大作とか、

ポケモンなど日本のアニメ、

グラスホッパーなど日本のミステリー、

を思い浮かべるかと思います。

京都シネマで上映しているのは、

それらシネコンではあまり上映されない、

各国の、物語や映像に凝った映画です。

いわゆる「名画」ですね。

残念ながら、

「名画」はスッキリするような

物語は多くないかもしれません。

しかし、そこがハリウッド大作とは、

また違う味わいを生み出すのです。

映像は実験的な表現もあり、

ハリウッド大作が、

この影響を受ける場合もあります。

京都シネマで上映する映画は、

ハリウッド大作の、

味付けのはっきりした料理のような趣とは異なり、

じんわり噛みしめながら味わう、

薄味の日本料理のような趣があります。

また、時には、アジアのスパイスのきいた味付けに、

どきっとさせられることもあります。

この前観た映画は、

「ロバート・アルトマン」という、

アメリカで映画を作り、評価もされながら、

ハリウッドの制作システムとは、

たびたび衝突することのあった、

映画監督の物語です。

この時に、今度11月23日に、本学で上映会を行う、

「明日になれば」のチラシを置いていただけるか、

お願いしてみましたところ、

快く了承していただけました。

ありがとうございます。

他にも映画関連のチラシが置いてあり、

京都シネマは、映画ファンの、

情報交換の場にもなっています。

報告:長沼光彦

2015年11月07日

文化の中のおもちゃ、子どもを育てるおもちゃ

岩崎ゼミでは、7月におもちゃ屋さんへ見学に行きました。行った先は、二条にある木のおもちゃの専門店〈Bitteのおうち〉で、店長の早瀬 阿也子さんにお話を伺いました。

実際におもちゃを触らせていただきながら、いろいろなことを教えていただきました。

このお店では、ドイツを中心に、ヨーロッパの木のおもちゃを扱っています。ヨーロッパでは、ひとつひとつのおもちゃが日本のおもちゃに比べて高価です。金額表示が5桁であることも珍しくありません。その背景には、ヨーロッパのおもちゃが、その時限りのものではなく、親から子へと代々受け継がれ、それぞれの家の生活の一部としての大切な物であるという考え方があります。同時に、木のおもちゃであるということは、何十年何百年にもわたってヨーロッパの風土の中で成長してきた木を切って使うということです。長年かけて育ってきた木を使うわけですから、次の世代のために新しい木を育てていく責任も生じ、未来に何を伝えるかを考えていくことにもつながります。このように、木のおもちゃは、その文化の中に深く根付き、その継承をも担ってきたといえるでしょう。

また、おもちゃが子どもの発達にとって重要な役割を果たすことはよく知られていますが、今回は発達段階に合わせたおもちゃの選び方についても教えていただきました。赤ちゃんの時から、その体や心の発達に沿って、おもちゃを渡していくことが重要で、赤ちゃんはまず横になったままで、目が物を追うことができるようになるので、赤ちゃんの目の届く場所で、その目の動きに合わせてゆっくりとくるくるまわっているおもちゃが適しています。それから、次第に体を自分の意思で動かせるようになり、肩を使って、肘を使って、指を使ってと、少しずつ発達していきますので、それに合わせたおもちゃがあると、遊びたい、自分で何かをしてみたい、という意欲が湧いてきます。大人から見るとじれったかったり、何がおもしろいのだろうと感じたりするおもちゃもありますが、子どもの発達段階に合わせて、大人も焦らず、子どもの育ちと興味にじっくりつきあっていくことが大切だということがよくわかりました。

最後にお聞きしたのは、早瀬さんがぜひ子どもたちに手渡したいと思っている人形の話です。メガネをかけた人形や片腕のない人形など、すべての子どもが自分の分身として抱きしめることのできる人形を、ひとりひとりの子どもに渡せるようにすることが夢なのだそうです。子どもの心に寄り添うことのできる人形の実現です!

報告:岩崎れい

実際におもちゃを触らせていただきながら、いろいろなことを教えていただきました。

このお店では、ドイツを中心に、ヨーロッパの木のおもちゃを扱っています。ヨーロッパでは、ひとつひとつのおもちゃが日本のおもちゃに比べて高価です。金額表示が5桁であることも珍しくありません。その背景には、ヨーロッパのおもちゃが、その時限りのものではなく、親から子へと代々受け継がれ、それぞれの家の生活の一部としての大切な物であるという考え方があります。同時に、木のおもちゃであるということは、何十年何百年にもわたってヨーロッパの風土の中で成長してきた木を切って使うということです。長年かけて育ってきた木を使うわけですから、次の世代のために新しい木を育てていく責任も生じ、未来に何を伝えるかを考えていくことにもつながります。このように、木のおもちゃは、その文化の中に深く根付き、その継承をも担ってきたといえるでしょう。

また、おもちゃが子どもの発達にとって重要な役割を果たすことはよく知られていますが、今回は発達段階に合わせたおもちゃの選び方についても教えていただきました。赤ちゃんの時から、その体や心の発達に沿って、おもちゃを渡していくことが重要で、赤ちゃんはまず横になったままで、目が物を追うことができるようになるので、赤ちゃんの目の届く場所で、その目の動きに合わせてゆっくりとくるくるまわっているおもちゃが適しています。それから、次第に体を自分の意思で動かせるようになり、肩を使って、肘を使って、指を使ってと、少しずつ発達していきますので、それに合わせたおもちゃがあると、遊びたい、自分で何かをしてみたい、という意欲が湧いてきます。大人から見るとじれったかったり、何がおもしろいのだろうと感じたりするおもちゃもありますが、子どもの発達段階に合わせて、大人も焦らず、子どもの育ちと興味にじっくりつきあっていくことが大切だということがよくわかりました。

最後にお聞きしたのは、早瀬さんがぜひ子どもたちに手渡したいと思っている人形の話です。メガネをかけた人形や片腕のない人形など、すべての子どもが自分の分身として抱きしめることのできる人形を、ひとりひとりの子どもに渡せるようにすることが夢なのだそうです。子どもの心に寄り添うことのできる人形の実現です!

報告:岩崎れい

2015年11月06日

大学で学生が発見した風景

以前ご紹介した、

1年生ゼミ、基礎演習で行った、

大学の喜怒哀楽を写真で撮ってみよう、

というプレゼンを一部ご紹介しましょう。

まずは、喜。

なぜ黒板と黒板消しの写真、かというと、

いつもきれいに掃除されているのが、

嬉しいのだそうです。

次は、怒。

怒りではなくても、

感情がたかぶることであれば、

OKとしました。

学生の皆さんが選んだのは、

イベントや、サークル活動などの、

盛り上げる場面でした。

(学生が撮った写真は、

プライベートなものなので、公開は遠慮しました。

これは私の撮った写真です。)

つづいて、哀。

これは当日、雨が降ってきたときの風景です。

洗濯物を干してきたので、

悲しくなったとのことです。

最後に、楽。

図書館の自習スペースです。

ここで、ゆっくりと時間を過ごすのが、

楽しいのだそうです。

おまけに、お気に入りの場所。

これは、ユージニア館の、

E402教室です。

何の変哲も無い教室ですが、

この教室をよくつかうので、

なじみの場所になったのだそうです。

身近なところでも、こんなふうに、

面白い風景を見つけることができます。

学生の皆さんのコメントも、

それぞれ個性が出ていました。

今度は学生の皆さんが、

自分の興味で、いろいろな風景を、

見つけてもらうと良いと思います。

報告:長沼光彦

タグ :風景アクティブラーニング

2015年11月05日

花のある大学 十五

先日は、秋になり寒くなりました、

という話をしましたが、

秋の空は、透き通った空でもあります。

本日は秋晴れとなりました。

すっかり寒くなってしまう前に、

キャンパスのお花を紹介いたします。

以前も紹介しました、

マリア館前の手すりにツルをはわせる、

昼顔はまだ元気に花を咲かせていました。

マリア館前の通路には、

秋から並んでいた鉢の間に、

新しく薔薇の鉢が増えていました。

定期的に新しい薔薇の花が、

お目見えしています。

授業の間の移動で忙しいと、

なかなか気づかないかもしれませんが、

少しだけ見回してみると、

キャンパスの色合いも、少しずつ変わっています。

報告:長沼光彦

タグ :花のある大学

2015年11月04日

就職活動に向けて

キャリア支援を人間文化学科でもしていこうと、

例年、様々な方法で応援をしています。

本日(平成27年11月4日)は、3年次生対象の講演会を開きました。

テーマは、

「就活ハードルのとびこえ方 教えます!

~内定をとるためにいまやること」です。

講師は、厳しくも温かく応援してくださる

フリーアナウンサーの橘高邦子先生です。

始まった途端、ピリリとした空気が流れました。

背筋がピンと伸びるような感覚で、皆、お話を伺ったのではないでしょうか。

「現在の4年次生の就職活動から見えたもの」や

「採用担当者は何を見るのか」などをお話しいただいた上で、

「自己分析」など具体的な方法、考え方をお教えいただきました。

ハッと思うことが多くあったかと思います。

ただ聞くだけではありません。

全員が、自己を見つめ、考えながら進めていくことで、

これから何をするべきなのか見えたかと思います。

何をすればいいのかわかったら、次は行動です。

悔いのないよう、確実に準備を進めていっていただきたいです。

就職活動の経験は、「就職」のためだけではなく、

皆さんの大きな成長につながると思っています。

応援しています。

写真:長沼光彦

報告:平野美保

例年、様々な方法で応援をしています。

本日(平成27年11月4日)は、3年次生対象の講演会を開きました。

テーマは、

「就活ハードルのとびこえ方 教えます!

~内定をとるためにいまやること」です。

講師は、厳しくも温かく応援してくださる

フリーアナウンサーの橘高邦子先生です。

始まった途端、ピリリとした空気が流れました。

背筋がピンと伸びるような感覚で、皆、お話を伺ったのではないでしょうか。

「現在の4年次生の就職活動から見えたもの」や

「採用担当者は何を見るのか」などをお話しいただいた上で、

「自己分析」など具体的な方法、考え方をお教えいただきました。

ハッと思うことが多くあったかと思います。

ただ聞くだけではありません。

全員が、自己を見つめ、考えながら進めていくことで、

これから何をするべきなのか見えたかと思います。

何をすればいいのかわかったら、次は行動です。

悔いのないよう、確実に準備を進めていっていただきたいです。

就職活動の経験は、「就職」のためだけではなく、

皆さんの大きな成長につながると思っています。

応援しています。

写真:長沼光彦

報告:平野美保

2015年11月03日

にわかに秋の気配となりました

昨日は、全国で冷え込んだようですが、

京都も、雨のおかげで、

だいぶ気温が下がりました。

(下鴨本通りから見た大学ですが、

空も寒そうです。)

先週も、涼しくなってきていたので、

学生の皆さんの中には、

コートを着ている方もいました。

(通りの街路樹も色づいてきました。)

そんなに寒いかなと思っていましたが、

本日は、ワイシャツを開襟で着てましたら、

首回りから寒風が入り込んで来ました。

(校門前の桜の葉も、赤く染まっています。)

さすがに、そんな涼しげな格好を

している場合では、ありませんでした。

マフラーをして街を歩いている方も、

いたくらいの寒さです。

「犬はよろこび庭かけまわる」

という唄があるように、

犬は寒い方が気持ちが盛り上がるのでしょうか。

帰宅途中で、高揚した犬に、

前足でパンチをもらってしまいました。

大学近くの北山駅前にある、

イノブン北山店の前を通りかかった犬が、

にわかに興奮。

だめよと主人にリードを引っ張られて、

興奮の行き所がなかったのでしょうか。

向きを変えて、私の足に、

両足でパンチ。

主人に引っ張られて、去っていきました。

急に気温が下がり、

風邪をひいている方もいるようです。

皆様もお気をつけください。

(私は犬に、寒さに負けるなと、

気合いを入れてもらいました。)

報告:長沼光彦

京都も、雨のおかげで、

だいぶ気温が下がりました。

(下鴨本通りから見た大学ですが、

空も寒そうです。)

先週も、涼しくなってきていたので、

学生の皆さんの中には、

コートを着ている方もいました。

(通りの街路樹も色づいてきました。)

そんなに寒いかなと思っていましたが、

本日は、ワイシャツを開襟で着てましたら、

首回りから寒風が入り込んで来ました。

(校門前の桜の葉も、赤く染まっています。)

さすがに、そんな涼しげな格好を

している場合では、ありませんでした。

マフラーをして街を歩いている方も、

いたくらいの寒さです。

「犬はよろこび庭かけまわる」

という唄があるように、

犬は寒い方が気持ちが盛り上がるのでしょうか。

帰宅途中で、高揚した犬に、

前足でパンチをもらってしまいました。

大学近くの北山駅前にある、

イノブン北山店の前を通りかかった犬が、

にわかに興奮。

だめよと主人にリードを引っ張られて、

興奮の行き所がなかったのでしょうか。

向きを変えて、私の足に、

両足でパンチ。

主人に引っ張られて、去っていきました。

急に気温が下がり、

風邪をひいている方もいるようです。

皆様もお気をつけください。

(私は犬に、寒さに負けるなと、

気合いを入れてもらいました。)

報告:長沼光彦

2015年11月02日

少人数授業だからこそ可能になる学び その弐 ~クラスメイトの顔を見ながら発言~

本学(京都ノートルダム女子大)、特に本学科(人間文化学科)に少人数授業が多く設定されているからこそ可能になる学びの「その壱」は、外部の方に授業に講師として来てもらいやすいことを書きました。(大人数の授業に講師として来ていただく場合は、綿密な事前打ち合わせや準備が必要ですから。)

少人数授業だからこその学びは、他にもあります。10月22日に、一年生の「基礎演習」のPクラスで時代祭に行けたのも、少人数だからこそでした。

そのクラスでは今、90分×6コマを使った、大きなプロジェクトをスタートしました。

(数か月後には、このブログでもプロジェクト報告できる予定ですので、お楽しみに。)

「今日は、私がリーダーになります!」と立候補してくれた学生が、前に出て、クラスメイトからの意見を白板に書いてくれています。

リーダーさんはみんなの意見を上手にまとめているし、白板の字もとっても上手だし、意見も活発に出てプロジェクトの方向もどんどんまとまっていくし・・。これこそ、少人数授業だから可能になる学びだなぁと感動しつつ、様子を写真に収めさせてもらいました。

で、ひと段落ついたところで、「少人数クラスのよさ」を聞いてみたところ、次のような意見がでました。

・発言しやすい(緊張しない)

・みんなの顔を見ながら話すので、反応がわかる

少人数授業のよさは、先生も生徒も、相手の顔(目)を見て意見を言うことだと思います。これって、面接のよい練習にもなっていると思いますよ。

「少人数だと、欠席するとすぐにわかるから、クラスメイトや先生から『休んでたね』って言われちゃうね」と、意地悪な問いかけもしてみたのですが、それも含めて、この学科のよさだと思ってもらえているようでした。授業を休んでも先生に気づかれないより、いいですよね。

この調子で活発に意見を出し合い、調査結果を報告し合い、少数鮮鋭のクラス全員で、プロジェクトを成功させていきましょう!

報告:吉田智子(基礎演習Pクラス担当)

(前期にこのテキストで基礎的な学習をした後、後期にプロジェクトをスタートしました!)

2015年11月01日

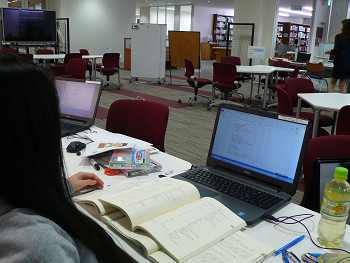

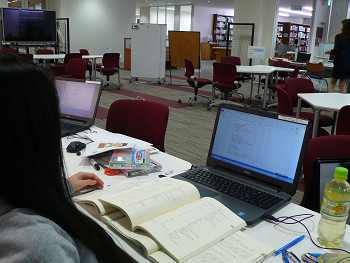

日本語教育実習の準備を図書館でしています

先週のことですが、

夜遅くまで図書館で、

黙々と作業をしているグループがおりました。

日本語教育実習の準備を、

しているのだそうです。

ここのところ、毎週、

日本語教員資格の取得を目指し、

4年生が教育実習を行っているのです。

ご本人たちの話によれば、

丁寧に準備をしていかないと、

授業が成立しないのだそうです。

当たり前のことだと言えば、当たり前なのですが、

それを自分で実感し、行動に移しているところが、

なかなか偉いなと思うのです。

大学の学びは、自分で取り組まなければ、

成り立ちません。

世の大学生の中には、もしかすると、

ただ授業を聞いて、試験を受けるだけで、

卒業していく人もいるかもしれません。

しかし、学んでいることの意義や重要性を理解するには、

自ら進んで行動し、反省して、次に活かすという、

プロセスが必要です。

その意味で、自分のしていることの、

重要性や責任を自覚している点で、

「偉いな」と思ったわけです。

(自分自身は、大学生の頃に、

それほど自覚して行動していたかと

思い起こしてみると、

いささか怪しい気もします。)

本学の図書館の、

ラーニングコモンズは、

そういう自主的な学びを、

サポートするための場所です。

本学の皆さんは、

日本語教育以外でも、

この場所を、自主的な活動の場として、

活用しています。

報告:長沼光彦

夜遅くまで図書館で、

黙々と作業をしているグループがおりました。

日本語教育実習の準備を、

しているのだそうです。

ここのところ、毎週、

日本語教員資格の取得を目指し、

4年生が教育実習を行っているのです。

ご本人たちの話によれば、

丁寧に準備をしていかないと、

授業が成立しないのだそうです。

当たり前のことだと言えば、当たり前なのですが、

それを自分で実感し、行動に移しているところが、

なかなか偉いなと思うのです。

大学の学びは、自分で取り組まなければ、

成り立ちません。

世の大学生の中には、もしかすると、

ただ授業を聞いて、試験を受けるだけで、

卒業していく人もいるかもしれません。

しかし、学んでいることの意義や重要性を理解するには、

自ら進んで行動し、反省して、次に活かすという、

プロセスが必要です。

その意味で、自分のしていることの、

重要性や責任を自覚している点で、

「偉いな」と思ったわけです。

(自分自身は、大学生の頃に、

それほど自覚して行動していたかと

思い起こしてみると、

いささか怪しい気もします。)

本学の図書館の、

ラーニングコモンズは、

そういう自主的な学びを、

サポートするための場所です。

本学の皆さんは、

日本語教育以外でも、

この場所を、自主的な活動の場として、

活用しています。

報告:長沼光彦