2016年01月31日

堀先生に聞きました!

~英語学科への入学から国語教師へ、そして万葉集の研究者への道~

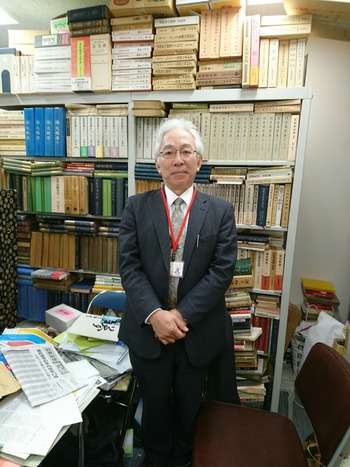

2016年12月12日月曜日、学生のH.S.が堀勝博先生(以下、堀先生)へのインタビューを実施しました。

お聞きしたことは、「教師になろうと思ったきっかけ」、「英語学科から国語教師になった理由」、「万葉集の魅力」についての三項目です。

堀 勝博先生

○感覚的に身についていった自分の道

「教師になろうと思ったきっかけはなんだったのですか?」

何やったんかなあ。きっかけ・・・、これってきっかけは無いかもしれんね。そもそもね、中学校2年ぐらいの時に必修クラブというものがありましてね。それで、私は音楽クラブの部長だったんですね。で、部長なのでね、私が何かもう授業取り仕切るみたいな雰囲気だったんですよ。授業なんだけどクラブ活動だから私が何か仕切ってたんですわ。

先生と相談して、こう、来週どんな授業しましょうか?みたいな。で、先生のアドバイス受けて私が全部授業仕切ってた記憶があるんですよ。で、何か人前で喋るということが結構楽しかったのかなあ。その、そういう体験が、みんなに伝えるというか、教えるというか、そういう仕事っていうのはいいなあと思い始めてね。

そして、高校生ぐらいの時はね、調子に乗ってね、私が教師になったら世の中変わるんじゃないか、と思い始めてね。段々とトーンがエスカレートしていって、私が教師にならないと世の中変わらないんじゃないかと。どんどん調子に乗っていってね、大学入る頃には、もう、絶対俺は教師になりたいなって感じになってましたね。

だから、一朝一夕にならずというのか、論理的に理詰めで、A+AすなわちBすなわちC、だから教師になろう。みたいな、そういうことじゃ無いですね。じわじわと、感覚的にこう、自分の進む道ができていったみたいな、進路として。そんな感じですね。

○日本人なら日本語で勝負!

「英語学科から国語教師になった理由を教えていただけますか?」

これはね、理由が2つというか、3つというか、いくつかありましてね。

元々国語と英語、両方好きだったんです。で、両方受けたんです、大学を。

そもそも第一希望は、東京教育大学というのが昔ありまして、そこの国文学科が存続していればそこに行っていたと思います。でも、そこが潰れてですね、無くなっちゃったんですね。で、行き場を失って、結局、どっち行こうかなと。英語もそこそこ興味があったし、国語も行きたかった。両方受けて、両方通ったんです。どっち行こうか迷って、その大学の先生に相談に行ったんですよ。受験生として、その通った大学の先生に、「私はどっちに行けばいいでしょうか?」と相談に行きましてね。そしたら「君は、話を聞くと、英語に行った方がいいんじゃないか」と言われて、結局、英語に行ったんですけどね。でも元々国語が好きだったっていうのが1つの理由です。

大学に入って、国語と英語の教員免許を両方取ったんですけども、やっぱ、英語っちゅうのは外人には負けると思ったんですね。いくら勉強しても、いくら読んでも、やっぱり外人には絶対に勝てないわと、日本人は。ということを思い始めてですね、だから、日本人は日本語で勝負しないと、もう、絶対に英語で勝負したって勝たれへんと。っていうのは英語科に入った頃から思い始めてましたね。それをね、また結構焚き付ける先生がいたんですね。「君らいくら英語勉強したって、アメリカ行ってみ!オウムでも英語しゃべっとるで。」って言う先生がおってね。「何で英語なんか勉強すんねん」ってけしかける先生がいたんですよ。その先生の影響も受けてですね、いやあ、日本人は日本語で勝負せないかんなあと。思い始めたのが2つめの理由。

で、まあ、教師はどっちでもなれたんです。英語でも国語でもなれたんですけども、まあ、日本人は日本語の方が間違いないと。で、英語なんかやっぱり知識が不安定になりがちだし、英作文なんだって、「これが正解!」言うたって、外人からみたらね、「おー、違う違う」って言われる可能性が高いんですよ。母国語でない人はね、限界があると、その外国語に関しては。そういう思いもあって、結局、国語にしよう、と思ったのが2つめの理由ですね。

3つめは、当時教員採用試験受けるときに倍率がね、国語の方が低かったんです。国語が2倍だったんです。英語が5倍だったんです。で、どっち受けるかいうたら、そら国語受けるでしょ。それが3つめの大きな理由ですね。

だから、その、国語教師に何故なったかというのは、あんまりおもしろい話じゃ無いんですけど、結論から言えば、えー、まあ、やっぱり、日本人は国語に限るよっちゅう話やな。英語ではやっぱり勝負できんだろうと思った。

○曇ったガラスをきれいに

「万葉集の魅力について教えて下さい」

修士論文でちょっと深く深く古い日本の言葉を研究しているうちに、万葉集にぶつかったんですね。で、万葉集の言葉を知らないと、調べないと、その言葉の意味がはっきりしないという事が結構あってですね。何故かというと、万葉集が一番日本で古い日本語文献だからですね。どうしても万葉集にたどり着くんです。ところが、万葉集はですね、謎だらけなんですね。古今和歌集とかは、平仮名で書いてあるんで、だいたい読めばわかるんですよ。

ところが、万葉集は読み方がわからない場合が多いんですね。これ一体何と読むんやろうか?と。何故かというと、当時まだ仮名が無いので全部漢字で書いてあって、その漢字をどう読むかはその漢字を見た人が適当に考えて読む。そういう非常に大ざっぱなシステムで書いてるんですね、万葉は。だからザックリと漢字で書いてあるのをみてですね、わかる人はいいんだけれども、段々とそれが見ただけではどういう歌なのか読めなくなるんですね。で、読めた風になってても、いや、これおかしいで?みたいなのがいっぱいあってね。その1個1個がどういう歌なのかがですね、曇りガラスに包まれてるみたいな感じなんです。何となくわかるけど、何か曇ってるんです、全部。で、この曇りを取りたいと、全部透明なガラスにしたい。でないとその歌に込められた個人の魂というか心が伝わってけーへんのですよ。曇ってるから、ガラスが。で、古今集なんかは、割と曇りがとれてて、読んだらだいたいこうだなっていうのが伝わって、ある程度伝わってくるんですよ。万葉はですね、全部ガラスで遮られてくっきりこっち伝わってこないんですよ。

ところが、ちょっとその曇ったのがとれた時、ワーッと来るものがあるんです。自分の解釈のしかたで、その、曇ってた部分がパッとハッキリしたことがあってね、で、尊敬する先生にその話をした時、えらい褒められたんですよ。「君、君の言うとおりや!」って言うってくれてね、その先生が。へえ、やってみたら出来るんやなあ思うてね、これはやらないかんなあと。平安時代、鎌倉時代、江戸時代と万葉集読んできた人らがいたはずやのに、まだ読めてないんですよ。曇ってるんですよ。それが大きな魅力であり、つまり、まだまだ古代の心が埋もれてしまっている事を、自分がこう、故人の心を極めていくというのかな?つまり、一種の鎮魂ですよ。つまり、亡くなった方の歌、その歌の心が、ある意味で、カバー掛けられている状態になっているのを、ディスカバーするというのかな?そういうことを、することができる面白さ?あるいはそういうことをする貴重さというのかな?その魅力に取り付かれたと。

それともう1つ、純粋によかったのは、万葉集の歌自体がですね、あんまりこう、嘘が無いんですね。嘘というか、飾りというか。そういうものが無くてね。その、人が死んだ。悲しい。とか、あの人が好き。本当に会いたい。とかね。その気持ちをね、そのままぶつけるような、叫ぶような。そういう歌が多いですね。で、古今和歌集とかになってくると、掛詞してみたりね。言葉を飾ったり、反語で裏返しに言ってみたりね。新古今和歌集なんかになると、美をいかに美しく見せるかみたいな、もう飾り立てるわけよ。もちろん、心打つような歌もありますよ、古今集にも新古今集にもね。でも万葉にはそういう飾りが無いんですね。ウソ偽りが無いというかな。真剣というかな。一生懸命、そのハートを歌に表そうとしたと、これがやっぱり万葉集の魅力ですね。

堀先生、ありがとうございました。このインタビューは、学生のH.S.が担当しました。

2016年12月12日月曜日、学生のH.S.が堀勝博先生(以下、堀先生)へのインタビューを実施しました。

お聞きしたことは、「教師になろうと思ったきっかけ」、「英語学科から国語教師になった理由」、「万葉集の魅力」についての三項目です。

堀 勝博先生

○感覚的に身についていった自分の道

「教師になろうと思ったきっかけはなんだったのですか?」

何やったんかなあ。きっかけ・・・、これってきっかけは無いかもしれんね。そもそもね、中学校2年ぐらいの時に必修クラブというものがありましてね。それで、私は音楽クラブの部長だったんですね。で、部長なのでね、私が何かもう授業取り仕切るみたいな雰囲気だったんですよ。授業なんだけどクラブ活動だから私が何か仕切ってたんですわ。

先生と相談して、こう、来週どんな授業しましょうか?みたいな。で、先生のアドバイス受けて私が全部授業仕切ってた記憶があるんですよ。で、何か人前で喋るということが結構楽しかったのかなあ。その、そういう体験が、みんなに伝えるというか、教えるというか、そういう仕事っていうのはいいなあと思い始めてね。

そして、高校生ぐらいの時はね、調子に乗ってね、私が教師になったら世の中変わるんじゃないか、と思い始めてね。段々とトーンがエスカレートしていって、私が教師にならないと世の中変わらないんじゃないかと。どんどん調子に乗っていってね、大学入る頃には、もう、絶対俺は教師になりたいなって感じになってましたね。

だから、一朝一夕にならずというのか、論理的に理詰めで、A+AすなわちBすなわちC、だから教師になろう。みたいな、そういうことじゃ無いですね。じわじわと、感覚的にこう、自分の進む道ができていったみたいな、進路として。そんな感じですね。

○日本人なら日本語で勝負!

「英語学科から国語教師になった理由を教えていただけますか?」

これはね、理由が2つというか、3つというか、いくつかありましてね。

元々国語と英語、両方好きだったんです。で、両方受けたんです、大学を。

そもそも第一希望は、東京教育大学というのが昔ありまして、そこの国文学科が存続していればそこに行っていたと思います。でも、そこが潰れてですね、無くなっちゃったんですね。で、行き場を失って、結局、どっち行こうかなと。英語もそこそこ興味があったし、国語も行きたかった。両方受けて、両方通ったんです。どっち行こうか迷って、その大学の先生に相談に行ったんですよ。受験生として、その通った大学の先生に、「私はどっちに行けばいいでしょうか?」と相談に行きましてね。そしたら「君は、話を聞くと、英語に行った方がいいんじゃないか」と言われて、結局、英語に行ったんですけどね。でも元々国語が好きだったっていうのが1つの理由です。

大学に入って、国語と英語の教員免許を両方取ったんですけども、やっぱ、英語っちゅうのは外人には負けると思ったんですね。いくら勉強しても、いくら読んでも、やっぱり外人には絶対に勝てないわと、日本人は。ということを思い始めてですね、だから、日本人は日本語で勝負しないと、もう、絶対に英語で勝負したって勝たれへんと。っていうのは英語科に入った頃から思い始めてましたね。それをね、また結構焚き付ける先生がいたんですね。「君らいくら英語勉強したって、アメリカ行ってみ!オウムでも英語しゃべっとるで。」って言う先生がおってね。「何で英語なんか勉強すんねん」ってけしかける先生がいたんですよ。その先生の影響も受けてですね、いやあ、日本人は日本語で勝負せないかんなあと。思い始めたのが2つめの理由。

で、まあ、教師はどっちでもなれたんです。英語でも国語でもなれたんですけども、まあ、日本人は日本語の方が間違いないと。で、英語なんかやっぱり知識が不安定になりがちだし、英作文なんだって、「これが正解!」言うたって、外人からみたらね、「おー、違う違う」って言われる可能性が高いんですよ。母国語でない人はね、限界があると、その外国語に関しては。そういう思いもあって、結局、国語にしよう、と思ったのが2つめの理由ですね。

3つめは、当時教員採用試験受けるときに倍率がね、国語の方が低かったんです。国語が2倍だったんです。英語が5倍だったんです。で、どっち受けるかいうたら、そら国語受けるでしょ。それが3つめの大きな理由ですね。

だから、その、国語教師に何故なったかというのは、あんまりおもしろい話じゃ無いんですけど、結論から言えば、えー、まあ、やっぱり、日本人は国語に限るよっちゅう話やな。英語ではやっぱり勝負できんだろうと思った。

○曇ったガラスをきれいに

「万葉集の魅力について教えて下さい」

修士論文でちょっと深く深く古い日本の言葉を研究しているうちに、万葉集にぶつかったんですね。で、万葉集の言葉を知らないと、調べないと、その言葉の意味がはっきりしないという事が結構あってですね。何故かというと、万葉集が一番日本で古い日本語文献だからですね。どうしても万葉集にたどり着くんです。ところが、万葉集はですね、謎だらけなんですね。古今和歌集とかは、平仮名で書いてあるんで、だいたい読めばわかるんですよ。

ところが、万葉集は読み方がわからない場合が多いんですね。これ一体何と読むんやろうか?と。何故かというと、当時まだ仮名が無いので全部漢字で書いてあって、その漢字をどう読むかはその漢字を見た人が適当に考えて読む。そういう非常に大ざっぱなシステムで書いてるんですね、万葉は。だからザックリと漢字で書いてあるのをみてですね、わかる人はいいんだけれども、段々とそれが見ただけではどういう歌なのか読めなくなるんですね。で、読めた風になってても、いや、これおかしいで?みたいなのがいっぱいあってね。その1個1個がどういう歌なのかがですね、曇りガラスに包まれてるみたいな感じなんです。何となくわかるけど、何か曇ってるんです、全部。で、この曇りを取りたいと、全部透明なガラスにしたい。でないとその歌に込められた個人の魂というか心が伝わってけーへんのですよ。曇ってるから、ガラスが。で、古今集なんかは、割と曇りがとれてて、読んだらだいたいこうだなっていうのが伝わって、ある程度伝わってくるんですよ。万葉はですね、全部ガラスで遮られてくっきりこっち伝わってこないんですよ。

ところが、ちょっとその曇ったのがとれた時、ワーッと来るものがあるんです。自分の解釈のしかたで、その、曇ってた部分がパッとハッキリしたことがあってね、で、尊敬する先生にその話をした時、えらい褒められたんですよ。「君、君の言うとおりや!」って言うってくれてね、その先生が。へえ、やってみたら出来るんやなあ思うてね、これはやらないかんなあと。平安時代、鎌倉時代、江戸時代と万葉集読んできた人らがいたはずやのに、まだ読めてないんですよ。曇ってるんですよ。それが大きな魅力であり、つまり、まだまだ古代の心が埋もれてしまっている事を、自分がこう、故人の心を極めていくというのかな?つまり、一種の鎮魂ですよ。つまり、亡くなった方の歌、その歌の心が、ある意味で、カバー掛けられている状態になっているのを、ディスカバーするというのかな?そういうことを、することができる面白さ?あるいはそういうことをする貴重さというのかな?その魅力に取り付かれたと。

それともう1つ、純粋によかったのは、万葉集の歌自体がですね、あんまりこう、嘘が無いんですね。嘘というか、飾りというか。そういうものが無くてね。その、人が死んだ。悲しい。とか、あの人が好き。本当に会いたい。とかね。その気持ちをね、そのままぶつけるような、叫ぶような。そういう歌が多いですね。で、古今和歌集とかになってくると、掛詞してみたりね。言葉を飾ったり、反語で裏返しに言ってみたりね。新古今和歌集なんかになると、美をいかに美しく見せるかみたいな、もう飾り立てるわけよ。もちろん、心打つような歌もありますよ、古今集にも新古今集にもね。でも万葉にはそういう飾りが無いんですね。ウソ偽りが無いというかな。真剣というかな。一生懸命、そのハートを歌に表そうとしたと、これがやっぱり万葉集の魅力ですね。

堀先生、ありがとうございました。このインタビューは、学生のH.S.が担当しました。

2016年01月31日

発展演習プロジェクト発表会を行いました

人間文化学科 2年次生必修科目「発展演習」では、今年度より3つのクラスで、プロジェクト型の授業を試行的に導入しました。

後期最後の授業となる、さる21日(木)、3つのクラスそれぞれが取り組んだプロジェクト活動の報告会を行いました。

テーマは、以下の通りです。

朱先生担当クラス ・・・ 京都の暖簾

鷲先生見担当クラス ・・・ 京のふぁんたじー

堀担当クラス ・・・ ミニ冊子「きもの女子のすゝめ」制作

朱先生担当クラスでは、京都の商店を飾るさまざまな暖簾をフィールドワークで取材し、その魅力を紹介するとともに、その写真にちなむ俳句を各自が制作、スライドショーにまとめあげたものでした。

暖簾は単なる日よけや塵よけではなく、人々に一目で店の内容を分かってもらう、重要な看板としての役目をもっていた・・・スライドショーの説明が続いたあと、各自が撮った写真と俳句が紹介されます。

秋祭り 木の間の空は 青一色 (W・Hさん)

夜寒い 豚汁一杯 すすりたい (G・Kさん)

冬の夜 親子仲良く 語り合い (H・Rさん)

でき上がったスライドショーは、YouTube にアップする予定だそうです。 楽しみです。

続いて、鷲見先生担当クラスでは、京都を舞台とした不思議な話を取り上げ、さまざまな形で発表が行われました。クラスを3つのグループに分け、三者三様のスタイルで、興味深くお話が上演されました。

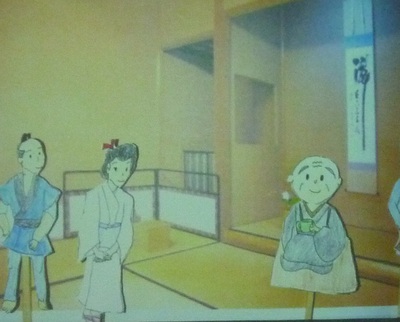

1つ目のグループは、書画カメラとプロジェクタを用いて、「宗旦ギツネ」のものがたりを発表しました。相国寺に伝わる、千宗旦に化けたキツネの物語です。書画カメラを使うという発想はユニークで、プロジェクタに写った映像からは想像できないほど、自然な動きになっていました。

2つ目のグループは、ペープサートを用いて、「梅津の長者」というお話を演じました。京都の梅津に住む貧乏な夫婦が、親切にしてあげた尼さんから一文銭をもらい、それがきっかけで長者になっていくという昔話です。最後の七福神が出てくるクライマックスでは、大きな書き割りが登場し、大団円となりました。

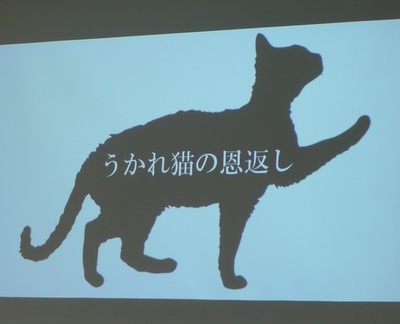

3つ目のグループは、パワーポイントのアニメーション機能を用いて、「うかれ猫の恩がえし」という物語を発表しました。「猫寺」の別名で有名な称念寺の由来を語ります。アニメーションの動きと口で行われる効果音との相乗効果がユーモラスで、笑いを誘っていました。発表後には、歴史的背景の説明が行われました。

最後に登壇した、堀クラスは、ミニ冊子「きもの女子のすゝめ」の制作について、発表しました。きものがテーマだったので、発表者のうち二人が、きもの(一人は浴衣)を着用しての発表でした。 冊子の内容を中心に、学内の100人の学生にアンケートを取ったこと、着物卸商社近江屋の社長さんにインタビュー取材にでかけたことなど、制作過程について、パワーポイントを使って発表しました。

その後、BGM付きで近江屋訪問時の写真スライドショーが上映され、社長さんにインタビューするみんなの真剣な表情や、社内に展示される美しいきものの数々に見入るメンバーの姿が映し出されました。次に、各ページを担当したメンバーが、フロアから一言ずつコメントを述べていきました。

この冊子は、先日のブログでも記しましたように、300部出版する予定です(明日2月1日完成予定)。また、英語、中国語、広東語に翻訳したバージョンも、PDF公開する予定です。できましたら、ご報告します、乞う、ご期待!

ともあれ、今年から、授業を立体的にする、アクティブにする!?というコンセプトで、始めた発展演習プロジェクトでしたが、この発表会を通して、所期の目的が予想以上に達成され、すばらしい効果を生んだのではないかと自画自賛しています。

以下、参加者の感想です。

【S・Mさん】 京都が暖簾の発祥地であるということを初めて知りました。暖簾と一言で言っても、種類も意味もさまざまでとても勉強になったし、おもしろかったです。俳句も一つひとつに味があって、すてきなものばかりでした。

【H・Aさん】 「宗旦」グループ:効果音、BGM、手作りの棒人形、とても可愛かったです。さまざまな工夫がしてあり、とてもよかったです。いつの間にか真剣に物語の中に入っていました。 「長者」グループ:イラストのタッチがとてもかわいくて、よかったです。人物ごとに声を変えていて、わかりやすかったし、思わずにっこり笑顔になる発表でした。 「猫」グループ:効果音がやばいです。すごく面白く、スライドショーもかわいく見やすくまとまっていて、時代背景も詳しく語られていて、よかった。 どのグループもユニークにまとめられていて、よかったです。

【N・Kさん】 冊子も本格的で、インタビューやアンケートなど、さまざまなことに取り組んでいて、すごいと思いました。実際に着物を着て発表するという工夫も、着物が身近に感じられてよかったです。発表中のインタビューも楽しく聞けました。ぜひ完成品の冊子や、留学生の方たちが翻訳したものも見てみたいです。

〈報告者:堀勝博〉