2017年09月30日

夕方は涼しくなりました

昼間は、日が照っていると、

暑く感じるときもありますが、

夕方は、だいぶ涼しくなりました。

そろそろ、衣替えの準備をしても、

良さそうです。

下宿をはじめたばかりの学生は、

服を入れ替えるのを、

一人でするのは、はじめてだ、

という人もいます。

限られたスペースで、

収納するのも、

難しかったりするようです。

なかなか大変ではありますが、

慣れてくると、

生活のサイクルとして、

身につくように思います。

とはいえ、やはり、

面倒かもしれません。

報告:長沼光彦

タグ :衣替え

2017年09月29日

グループワークはクリエイティブ

基礎演習Ⅱは、グループワークによる、

パネル制作を行っています。

(昨日の記事に、コメントをいただきました。

ありがとうございます。)

第一回目は、パネル制作の、

テーマを、グループで決めました。

方法は、前期の日本語コミュニケーションⅠでも使った、

模造紙に付箋を貼ってアイデアを出すやり方です。

もとはKJ法というのですが、

利用の仕方は、いろいろあるようです。

基礎演習で、この方法を用いたのは、

全員が意見表明できるからです。

はじめに、3枚ほどの付箋に、

自分のアイデアを書いてもらうので、

これを大きな模造紙に貼ると、

全員の意見が見えるように、

なるわけです。

次に、意見調整して、

ひとつのアイデアにまとめていきます。

付箋のキーワードをグループ分けしてみて、

うまくつなげられるかどうか、

検討してみます。

私はこれがしたい、

いや私はこっちの方がよい、

ともめそうな気もしますが、

本学の学生は、まず、

「何がしたい?」と相手の意見を聞くようにしています。

グループワークでは、

このように、人の話を聞くことが大切です。

もちろん、それぞれ意見の違いを、

はっきりさせるために、

議論をすることも必要です。

ただし、

違いをはっきりさせるためには、

まず相手の言いたいことを、

理解しなければなりません。

相手の意見に耳を傾けない人は、

つい、自分が、自分が、

と相手に理解させようとすることにのみ、

力を入れてしまいます。

人の意見を尊重し、

接点を見つけることで、

はじめて、よりクリエイティブな、

発想が出てきます。

そんなわけで、最初のグループワークは、

みんなが意見を言う、

相手の意見に耳を傾ける、

を大切にして、

活動を行ってみました。

報告:長沼光彦

2017年09月28日

展示パネル制作をします

後期の基礎演習Ⅱは、

グループワークをしながら、

展示パネル制作をします。

前期はレポートを中心に、

文章表現の練習をしました。

後期は趣向を変えて、

美術館や博物館をお手本に、

展示パネルに挑戦します。

今は、文章表現はもちろん、

写真や音声を加えたような表現も、

書類やネットで扱われます。

多様な表現に慣れておくと、

社会に出てから、

センスのいい人と重宝されます。

また、グループワークを通じて、

多人数で協力して、制作することは、

仕事の現場では当たり前のことです。

表現力と協同力を身につける、

後期は、これを目標に、

基礎演習を進めていきます。

報告:長沼光彦

2017年09月27日

「三四郎」を読む

人間文化学科の専門科目、

日本近代文学講読では、

夏目漱石「三四郎」を読んでいます。

九州から東京に出てきた、

大学生の話ですので、

学生の皆さんが、

共感しやすいかと思い、

選びました。

ただ、明治時代の大学生の生活を見ると、

社会環境も違いますし、

考え方、価値観も違います。

そのあたりを読み取るのが、

面白いんですよ、

という感じで、

授業を進めていこうと思います。

報告:長沼光彦

2017年09月26日

やる気がアクティブ

ここのところ、アクティブラーニングを、

話題にしています。

グループワークや、ワークショップを、

取り上げていますが、

何か作業をしなければいけない、

というわけではありません。

教師が一方的に説明するだけでなく、

生徒や学生が主体的に学びに取り組むのが、

アクティブラーニングです。

グループワークをしなくとも、

学生がぐっと前に出てくような、

授業ができれば、

アクティブラーニングということになります。

(アクティブラーニングには、

いろいろな考え方があります。

ここで紹介しているのは、

私の意見です。)

前に出るには、

モチベーションが大切だと思います。

面白い、やってみたい、

そういう気持ちになることが、

前に出るきっかけでしょう。

生徒や学生を、

前に出る気持ちにさせる先生は、

じゅうぶん、

アクティブラーニングを、

実践していると思います。

報告:長沼光彦

2017年09月25日

考えていない、と言われたら

何も考えてないな、とか、

考えてくれないんだな、とか、

言われたことはありますか。

(グループワークをしていて、

そんなふうに、もめることも、

あるかもしれません。)

言われた側とはしては、

失礼な話ですね。

人間は、考える動物ですから、

考えていないわけはありません。

もし、考えていないように見えるとしたら、

何らかの理由で、考えないようにしているのか、

そもそも、そのものに興味がないのか、

そんな状態ではないかと思います。

要するに、相手も、

考えてほしい、興味をもってほしい、

と要求しているので、

あなたを考えない人だと、

言っているわけではありません。

(こういうコミュニケーションの問題について、

考える、学問分野もあります。)

いずれにせよ、こういう発言がでてきたときに、

馬鹿にされたと、ムッとしたら、

コミュニケーションは停止してしまいます。

まずは、相手に目を向け、

言いたいことが何かと、

考えてみる必要があります。

また、言葉や行動で、

相手の話を聞いていることを示す、

必要もあります。

学校でグループワークをしたり、

会社で共同作業をしたりする際に、

何となく、場をスムースに動かせる人は、

そんなふうに、

相手に目を向けることができるのだろうと思います。

失礼なことを言われているにもかかわらず、

相手を見ようとするのは、

感情的になかなか難しいでしょう。

とはいえ、自分自身も、

思い通りにならないときに、

相手に、あなたは考えていないと、

言ったりしないでしょうか。

大人でも、自分の思いを、

わかりやすく、理性的な言葉に置き換えて、

発言するのは、なかなか難しいことです。

ですから、相手の言葉の真意をとらえ、

相手を理解しようとする態度は、

集団の場で、必要になってくることと思います。

まあ、そのまえに、

考えてないな、などと、

相手を決めつけるような発言は、

しないようにした方が良いのですが。

報告:長沼光彦

考えてくれないんだな、とか、

言われたことはありますか。

(グループワークをしていて、

そんなふうに、もめることも、

あるかもしれません。)

言われた側とはしては、

失礼な話ですね。

人間は、考える動物ですから、

考えていないわけはありません。

もし、考えていないように見えるとしたら、

何らかの理由で、考えないようにしているのか、

そもそも、そのものに興味がないのか、

そんな状態ではないかと思います。

要するに、相手も、

考えてほしい、興味をもってほしい、

と要求しているので、

あなたを考えない人だと、

言っているわけではありません。

(こういうコミュニケーションの問題について、

考える、学問分野もあります。)

いずれにせよ、こういう発言がでてきたときに、

馬鹿にされたと、ムッとしたら、

コミュニケーションは停止してしまいます。

まずは、相手に目を向け、

言いたいことが何かと、

考えてみる必要があります。

また、言葉や行動で、

相手の話を聞いていることを示す、

必要もあります。

学校でグループワークをしたり、

会社で共同作業をしたりする際に、

何となく、場をスムースに動かせる人は、

そんなふうに、

相手に目を向けることができるのだろうと思います。

失礼なことを言われているにもかかわらず、

相手を見ようとするのは、

感情的になかなか難しいでしょう。

とはいえ、自分自身も、

思い通りにならないときに、

相手に、あなたは考えていないと、

言ったりしないでしょうか。

大人でも、自分の思いを、

わかりやすく、理性的な言葉に置き換えて、

発言するのは、なかなか難しいことです。

ですから、相手の言葉の真意をとらえ、

相手を理解しようとする態度は、

集団の場で、必要になってくることと思います。

まあ、そのまえに、

考えてないな、などと、

相手を決めつけるような発言は、

しないようにした方が良いのですが。

報告:長沼光彦

タグ :コミュニケーション

2017年09月24日

月曜日から後期再開です

大学は、明日月曜日から、

後期の授業がはじまります。

夏休みも、いよいよ終わりました。

後期も、おもしろい授業に、

出逢える良いですね。

私の方は、さっそく、

卒業論文のアドバイスをしてほしい、

とリクエストが来ております。

夏休みに、作業が進んだようで、

何よりです。

来週から、また、

学生の皆さんの元気な姿を、

見ることができると思います。

報告:長沼光彦

2017年09月23日

前期卒業式が行われました

9月22日金曜日は、

前期卒業式が行われました。

大学は、前期、後期の二期制ですので、

9月と3月、二回卒業式が行われます。

聖堂に卒業生が集まり、

学長より証書を受け取りました。

式のあとは、記念撮影です。

学長の祝辞にあったように、

大学生活の体験が、

卒業生の皆さんにとって、

よいものとなることを、

教職員は祈っています。

卒業、おめでとうございます。

報告:長沼光彦

前期卒業式が行われました。

大学は、前期、後期の二期制ですので、

9月と3月、二回卒業式が行われます。

聖堂に卒業生が集まり、

学長より証書を受け取りました。

式のあとは、記念撮影です。

学長の祝辞にあったように、

大学生活の体験が、

卒業生の皆さんにとって、

よいものとなることを、

教職員は祈っています。

卒業、おめでとうございます。

報告:長沼光彦

タグ :卒業式

2017年09月22日

【速報】 教員採用 おめでとう!

平成30年度 京都市教育委員会教員採用2次選考結果が本日発表され、平成22年に本学科を卒業したMさんが18倍を超える難関を見事突破し、合格されました。

Mさんは、私が担当するゼミに所属し、卒業論文では、新古今歌人、藤原俊成女の歌を取り上げました。卒業後、いったんは就職されましたが、教員への思いを断ち切れず、苦節数年、ようやく念願の正式採用を勝ち取られました。

まことにおめでとうございます。

これで、本学科に国語科教職課程が発足した年に入学した1期生は、就職希望の1名を除き、5名全員が正式採用されました。正式採用率100%です。

科目担当者としても、うれしい限りです。

後輩諸君の士気が上がり、どしどし彼女たちの後に続いてくれることを希望します。

(報告:国語科教職課程担当 堀勝博)

Mさんは、私が担当するゼミに所属し、卒業論文では、新古今歌人、藤原俊成女の歌を取り上げました。卒業後、いったんは就職されましたが、教員への思いを断ち切れず、苦節数年、ようやく念願の正式採用を勝ち取られました。

まことにおめでとうございます。

これで、本学科に国語科教職課程が発足した年に入学した1期生は、就職希望の1名を除き、5名全員が正式採用されました。正式採用率100%です。

科目担当者としても、うれしい限りです。

後輩諸君の士気が上がり、どしどし彼女たちの後に続いてくれることを希望します。

(報告:国語科教職課程担当 堀勝博)

2017年09月21日

自己表現が楽しくなる

自己表現は面白い。

今日も、上田信行先生、

「実践の子どもの実践学」に参加した話を、

ご紹介しまししょう。

今回のテーマのひとつは、

自己表現です。

自己表現については、

日本語コミュニケーションⅠでも、

いろいろな形でチャレンジしています。

そのときに、大切なことは、

自己表現してみたい、

という気持ちになる、

ということです。

自分を表現するというのは、

なかなか億劫(おっくう)なことでもあります。

自己紹介をして、などと、

言われると、

ちょっと面倒なときも、

あるでしょう。

そのときに、表現すること自体が、

楽しければ、

やってみようかな、

という気持ちになります。

そこで、ワークショップを提供する側は、

モチベーションが高まるような、

素材や方法を工夫します。

今回、上田信行先生が紹介してくださったのは、

大きな模造紙に、自分の過去、現在、未来を、

グラフのように、表現することです。

自分の生き方を、線の上がり、下がりで、

表現するのは、シンプルなので、

簡単に取り組むことができそうです。

また、線を書くことは自由ですから、

ギザギザでも良いですし、

細い線、太い線を、書くのも良いでしょう。

それぞれの個性が表れます。

さらに、そこにレゴを並べてみましょう、

と上田信行先生は、

提案しました。

レゴを積み重ねると、

平面だったグラフに、

立体感が出てきます。

また、色とりどりのレゴを選ぶことで、

色彩で気持ちを表現できます。

言葉で気持ちを表現するのは、

なかなか難しいことかもしれません。

むしろ、線を引いたり、図にしてみたり、

ブロックを組み合わせたり、

粘土をこねまわしたり、

絵の具を散りばめたりした方が、

自由に、動き出すことができるかもしれません。

言葉で表現するのは、

その後でも、良いでしょう。

できあがったものを見て、

説明すれば、良いと思います。

言葉で表現するのは、

大切です。

相手にわかってもらうには、

言葉にしなければ、

伝わりません。

とはいえ、難しいな、と思うときには、

楽しく取り組めそうな、素材を使って、

とにかく表現してみることから、

始めてみるのも、

良いのではないでしょうか。

報告:長沼光彦

今日も、上田信行先生、

「実践の子どもの実践学」に参加した話を、

ご紹介しまししょう。

今回のテーマのひとつは、

自己表現です。

自己表現については、

日本語コミュニケーションⅠでも、

いろいろな形でチャレンジしています。

そのときに、大切なことは、

自己表現してみたい、

という気持ちになる、

ということです。

自分を表現するというのは、

なかなか億劫(おっくう)なことでもあります。

自己紹介をして、などと、

言われると、

ちょっと面倒なときも、

あるでしょう。

そのときに、表現すること自体が、

楽しければ、

やってみようかな、

という気持ちになります。

そこで、ワークショップを提供する側は、

モチベーションが高まるような、

素材や方法を工夫します。

今回、上田信行先生が紹介してくださったのは、

大きな模造紙に、自分の過去、現在、未来を、

グラフのように、表現することです。

自分の生き方を、線の上がり、下がりで、

表現するのは、シンプルなので、

簡単に取り組むことができそうです。

また、線を書くことは自由ですから、

ギザギザでも良いですし、

細い線、太い線を、書くのも良いでしょう。

それぞれの個性が表れます。

さらに、そこにレゴを並べてみましょう、

と上田信行先生は、

提案しました。

レゴを積み重ねると、

平面だったグラフに、

立体感が出てきます。

また、色とりどりのレゴを選ぶことで、

色彩で気持ちを表現できます。

言葉で気持ちを表現するのは、

なかなか難しいことかもしれません。

むしろ、線を引いたり、図にしてみたり、

ブロックを組み合わせたり、

粘土をこねまわしたり、

絵の具を散りばめたりした方が、

自由に、動き出すことができるかもしれません。

言葉で表現するのは、

その後でも、良いでしょう。

できあがったものを見て、

説明すれば、良いと思います。

言葉で表現するのは、

大切です。

相手にわかってもらうには、

言葉にしなければ、

伝わりません。

とはいえ、難しいな、と思うときには、

楽しく取り組めそうな、素材を使って、

とにかく表現してみることから、

始めてみるのも、

良いのではないでしょうか。

報告:長沼光彦

2017年09月20日

肯定するパワー

このところ毎年、夏の終わりに、

上田信行先生に、

「実践の子ども学」という授業に、

集中講義で、いらしていただいています。

毎度参加させてもらっているのですが、

上田先生とお話ししたことや、

考えてみたことを、

ご紹介しようと思います。

まずは、

日本語コミュニケーションⅠで、

していたことです。

人の話や発表を聞き終わったら、

リスペクトの意味で、

拍手をしましょう、

ということを実践していました。

人から拍手をもらうと、

肯定的な気持ちになり、

やる気がでてきますね。

討論する場合は、

批判することも必要でしょう。

とはいえ、積極的に議論できる人ばかりでは、

ありません。

まずは、ひとりひとりの、

参加を促すことが大切ではないか、

と思います。

その点では、

相手の気持ちを盛り上げるためには、

肯定することが、

よい助けになります。

みんな話を聞いてますよ、

そういう気持ちの表現で、

じゅうぶんだと思います。

上田信行先生は、

そういう肯定感を、

もっとパワフルにして、

プレイフルという、

考え方を提案します。

ただ、肯定するだけでなく、

楽しんでみましょう、

ということです。

肯定は、相手の気持ちを盛り上げ、

やる気にさせます。

楽しむは、さらに、相手も自分も周囲も、

巻き込むでしょう。

楽しい気分は、自分からしてみたい気持ち、

能動性を引き出すのです。

アクティブラーニングという、

能動学習が最近の教育現場で、

求められています。

能動性を引き出すには、

どうしたらよいか、

そんなことを考えることが、

必要なのです。

報告:長沼光彦

上田信行先生に、

「実践の子ども学」という授業に、

集中講義で、いらしていただいています。

毎度参加させてもらっているのですが、

上田先生とお話ししたことや、

考えてみたことを、

ご紹介しようと思います。

まずは、

日本語コミュニケーションⅠで、

していたことです。

人の話や発表を聞き終わったら、

リスペクトの意味で、

拍手をしましょう、

ということを実践していました。

人から拍手をもらうと、

肯定的な気持ちになり、

やる気がでてきますね。

討論する場合は、

批判することも必要でしょう。

とはいえ、積極的に議論できる人ばかりでは、

ありません。

まずは、ひとりひとりの、

参加を促すことが大切ではないか、

と思います。

その点では、

相手の気持ちを盛り上げるためには、

肯定することが、

よい助けになります。

みんな話を聞いてますよ、

そういう気持ちの表現で、

じゅうぶんだと思います。

上田信行先生は、

そういう肯定感を、

もっとパワフルにして、

プレイフルという、

考え方を提案します。

ただ、肯定するだけでなく、

楽しんでみましょう、

ということです。

肯定は、相手の気持ちを盛り上げ、

やる気にさせます。

楽しむは、さらに、相手も自分も周囲も、

巻き込むでしょう。

楽しい気分は、自分からしてみたい気持ち、

能動性を引き出すのです。

アクティブラーニングという、

能動学習が最近の教育現場で、

求められています。

能動性を引き出すには、

どうしたらよいか、

そんなことを考えることが、

必要なのです。

報告:長沼光彦

2017年09月19日

まだ成長してますか

大学に入ったということは、

これから何を学ぼう、

ということだろうと思います。

ただ、あらためて、

成長したと思う?、

と学生に聞くと、

うーん、という返事です。

まあ、成長してます、

などと、自慢げに言うのを、

遠慮しているのかもしれません。

とはいえ、心の中では、

まだまだ成長するぞ、

と思っていいのではないか、

と思います。

遠慮だとしても、

もう成長しません、

と思ってしまうと、

今の自分より、

変化しない、

ということになります。

私の意見では、

何歳になっても、

人は、成長するものだと思います。

大学の夏休みも、

もう終わりますが、

また、楽しい気持ちで、

大学にいらしてください。

報告:長沼光彦

2017年09月18日

2017年09月17日

連休が明けると、夏休みも終わり

この連休が明けると、

大学の夏休みも、

そろそろ終わりです。

週明けは、

集中講義に出る学生の皆さんも、

いることでしょう。

金曜日は、前期卒業式があり、

ここで夏休みは終わりです。

来週、卒論の相談をしたい、

という学生もいますので、

あまり夏休み気分ではなかった人も、

いるかもしれません。

報告:長沼光彦

タグ :夏休み

2017年09月16日

図書館へどうぞ

オープンキャンパスで、

人間文化学科にお話にきていただいている、

高校生やお客様は、

図書館が好き、という方多いようです。

もちろん、他の学科を志望される方でも、

図書館が好き、という方と、

よくお会いします。

図書館の中を案内すると、

その雰囲気を気に入っていただき、

ここで勉強したい、

と言ってもらったりします。

壁面がガラスで、オープンで明るい感じが、

印象が良いようです。

大きな図書館とはいえないかもしれませんが、

勉強したり、グループワークができる、

ラーニングコモンズが備えられています。

また、蔵書も、それぞれの分野で、

貴重なものや、面白いものを、

そろえています。

ぜひ一度、お立ち寄りください。

報告:長沼光彦

タグ :図書館

2017年09月15日

古地図を読む 4

京都には一乗寺という、

地名があります。

現在は、ラーメン屋さんが並ぶ、

町として知られています。

一乗寺というからには、

お寺があったわけですが、

現在は残っていません。

今年の2年ゼミで、

叡山電鉄について調べた学生は、

一乗寺駅で降りて、

フィールドワークをしたそうです。

八大神社の近くには、

下り松、があります。

宮本武蔵が、吉岡一門と決闘したと、

いう話が伝えられる場所です。

それで、

一乗寺の地名の由来は?

と聞いてみましたが、

わからないとのこと。

調べてみますと、

一乗寺は天台宗のお寺だったことが、

わかります。

(不親切なことに、

wikipediaには書いてありません。)

一乗とは、仏になるための唯一の教え、

という意味です。

(こちらは、wikipediaに載っています。)

そこで、古地図を見てみますと、

比叡山延暦寺には、

一乗止観院という名があることが、

書かれています。

学生に、ほら地図をみると、

こういうことも、

わかるのだ、と言ってみましたが、

そんなとこに気づくのは、無理ですよ、

と返されました。

報告:長沼光彦

2017年09月14日

古地図を読む3

江戸時代の古地図は、

お土産に持ってかえって、

自宅で広げて、つらつら眺める、

という楽しみ方をしたようです。

そんなわけで、

場所や地名だけでなく、

お寺などの、

伝承が書き込まれている場合があります。

例えば、

大学図書館で所蔵している、

江戸時代の京都古地図、

「改正京町繪圖細見大成 洛中洛外町々小名」

(天保2年(1831年)7月開板)

には、細々とした記述があります。

3年のゼミで、学生が調べたときには、

六地蔵のいわれが書いてありました。

小野篁が地獄に赴いた際に、

地蔵菩薩と会ったことが、

寺が創建される由来だとされています。

そんな発見をするために、

江戸時代の人と同じように、

地図をつらつらと眺めてみるのも、

楽しいかと思います。

報告:長沼光彦

タグ :古地図

2017年09月13日

古地図を読む2

地図を読むということは、

その時代や地域の、

考え方を知る、

ということでもあります。

例えば、

国土地理院発行の地図を見ても、

正確に表現されているなあ、

という感想しか持たないかもしれません。

しかし、どのような地図でも、

用途と目的によって、

情報は整理されています。

国土地理院の地図は、

正確な距離や高さを表現することに、

主眼が置かれています。

(国土交通省HP 地理院地図で、

ウェブ地図を見ることができます。

http://maps.gsi.go.jp/help/)

そのため、他の情報は省略されており、

例えば、

近くのハンバーガー屋に行きたいと思っても、

役にたちません。

情報誌の地図を見たり、

グーグルに聞いたりした方が、

早くたどりつけます。

地図は、情報を提供するものですが、

どのような情報を提供するものか、

考えみると面白いと思います。

報告:長沼光彦

タグ :地図

2017年09月12日

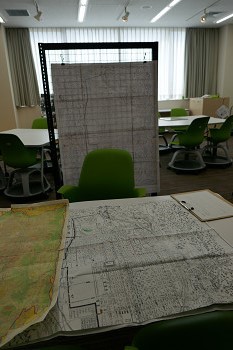

古地図を読む

古地図を読む、というワークショップを、

オープンキャンパスで行いました。

古地図から、京都という街の特徴や、

歴史を読み取ろう、というものです。

とはいえ、地図を読むのは苦手だ、

という人もいます。

それは、地図の視点が、

普段見ている風景とは異なるからです。

地図は、空から鳥の目で見たような視点で、

描かれています。

場所の位置関係や、方向が、

ひと目でわかるからです。

今は、スマホでナビが使えますから、

知らない場所でも、

移動に不便を感じません。

けれども、スマホがないときには、

地図が、行き先までの道のりを知る、

便利な方法でした。

また、今自分が見る視点とは異なる視点、

鳥のような視点を、想像できるのは、

人間特有の能力です。

人間の能力の面白さを知る、

という意味でも、

地図を研究してみるのは、

楽しいと思います。

報告:長沼光彦

2017年09月11日

10日、日曜日はオープンキャンパスを開催しました

9月10日、日曜日は、

オープンキャンパスを開催しました。

多くのご来場、ありがとうございます。

模擬授業は、

岩崎れい先生による、

「中高生にとって読書とは」

を行いました。

海外の図書館も、

紹介しながら、

国際的に読書が、

どのように位置づけられているか、

紹介しました。

体験コーナーは、

中里郁子先生が、

「聖句入りカードづくり」を、

行いました。

今回も、素敵な作品が、

できあがりました。

聖書の言葉を選ぶうちに、

言葉をじっくりと読むことも、

できるようです。

聖書に触れる、よい機会になれば、

幸いです。

また私長沼が、

「古地図から知る京都」を、

体験コーナーで行いました。

古地図を見ながら、

京都が時代によって、

どのように変わってきたか、

考えてみました。

10日のオープンキャンパスでは、

これまで以上に、

学生スタッフが、活躍しました。

回を重ねるごとに、

自分たちで発案し、

工夫をこらしています。

写真のような、

案内パネルも、

手書きで作成して、

お客様に、わかりやすいように、

考えています。

大きなオープンキャンパスは、

これで終わりですが、

大学祭と同時開催の、

オープンキャンパスが、

10月28、29日にあります。

よろしければ、

大学祭も楽しみながら、

参加してみてください。

報告:長沼光彦