2017年05月11日

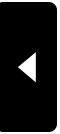

図書館を探索する 基礎演習

今回の1年次ゼミ、基礎演習は、

図書館の活用の仕方を学びました。

ただ、座って学ぶだけでは、

身につきません。

実際に、図書館を歩いて廻って、

本を探してみました。

近年は、インターネットで検索するのが、

当たり前になっているので、

図書館を歩くとか、

本屋さんの中を散策する、

ということは、あまりしないかもしれません。

図書館や本屋さんの面白いところは、

目当ての本を探すことだけでなく、

関連の本を見つけることです。

目当ての本の近くに並ぶ、

関連の本を見つけることで、

興味を広げる機会が増えるわけです。

少し、より道をするわけですが、

そのより道が、

自分の知識を広げる、

機会になります。

これを機会に、

図書館を散策する機会が、

増えるとよいですね。

報告:長沼光彦

2017年05月10日

メロスは王と対立する 国文学概論

国文学概論では、

太宰治「走れメロス」を、

作業しながら読解していると、

紹介しました。

小説を読解する際には、

形でとらえる必要があります。

(「構造」ということも、あります。)

例えば、「走れメロス」の始まりは、

メロスと王の、

はっきりとした対立の形になっています。

メロスは、邪悪に敏感な男、

王は、邪智暴虐、ということになっています。

また、メロスは政治がわからない牧人、

王は、支配者です。

さらに、メロスは、妹の結婚式のために、

買い物に出かける男ですが、

王は、人を信じられないがゆえに、

妹をも殺しています。

「走れメロス」は、伝説を基にして、

あえて、単純な対立の構造にしているのでしょう。

読解は、さらに先に進みます。

小説の文章をよく読んでみますと、

そういう単純な対立構造から、

はずれた表現が見つかります。

邪悪なはずの王の顔が、

蒼白で、眉間に皺が刻まれています。

悩みがあるらしく、

王は、孤独だと主張します。

こういう単純な構造に当てはまらない部分を、

読み取ることで、読解は深まります。

形にはまらない表情や発言は、

登場人物の性格に、

奥行きを与えます。

いずれにせよ、

まずは、形を捉えないと、

意外な部分にも、

気づかないことになります。

形と意外な部分と、

両方読み取ることで、

発見があります。

報告:長沼光彦

2017年05月09日

美女と野獣 京都で映画を観る

ゴールデンウィークに、

映画はご覧になりましたか。

今回は、ディズニー映画、

美女と野獣を、観ました。

美女と野獣は、

いろいろなバージョンがあるのですが、

今回の映画は、1991年のディズニーアニメの、

実写化です。

アニメと同じ人物設定なのですが、

ヒロインのベルは、読書が好きです。

本を読むことで、

別の世界に行った気持ちになれる、

というのが、ベルのキャラクターです。

そのため、村一番のいい男である、

ガストンとは、求婚されているのですが、

気持ちが合いません。

ガストンは、想像力を、あまり持ち合わせない、

マッチョで、ナルシストな人物です。

ここで、やはり、読書とか想像力とか、

大切だよね、と説教くさく、

締めくくっての良いのですが、

映画をもう少し丁寧に観てみましょう。

確かに、ベルは、その想像力によって、

野獣と共感することもできます。

しかし、その想像力ゆえに、

ベルは、村では変わり者と思われています。

過度の想像力は、

現実から、浮いてしまう原因となるわけです。

また、ベルは、想像力で、

どうしても、埋められない過去の出来事があり、

それが心にひっかかっています。

あまり書くと、

映画を観る楽しみがなくなるので、

やめておきますが、

今回の美女と野獣は、

単純に、読書好き、空想好きの女性が、

幸せを勝ち取った、という話ではないようです。

現実との接点を、見つけながら、

愛を発見する、という話になっている、

のではないでしょうか。

野獣との愛も、王子様だから、

幸せになる、というのではなく、

互いの弱さと、強さを理解しながら、

関係を深めていくように思われます。

そのあたりが、アニメとの違いにも、

なっているでしょう。

ベルを演じたエマ・ワトソンは、

もちろん綺麗で可愛らしいのですが、

同じくらい、野獣も、キュートに見えるのではないか、

と思います。

よろしければ、アニメと比較してみてください。

報告:長沼光彦

2017年05月08日

京都のシンボル 京都タワー

京都駅前を歩いていると、

京都タワーを背景に、

記念写真を撮っている人が、

多くいます。

特に、夜は、ライトアップされて、

きれいな写真を撮ることができます。

連休中は、写真を撮る、

多くの旅行客の姿が、

見られました。

現代の建築物ではありますが、

1964年の竣工以来、

50年以上、京都駅前で、

観光客をお迎えしてきました。

すっかり、京都の名物として、

馴染んだようです。

京都は、1000年の都と言われますが、

現代の風物も採り入れながら、

歴史を歩んでいるようです。

(上の写真は、わかりにくいかもしれませんが、

京都駅の壁面に映っている、京都タワーです。)

報告:長沼光彦

京都タワーを背景に、

記念写真を撮っている人が、

多くいます。

特に、夜は、ライトアップされて、

きれいな写真を撮ることができます。

連休中は、写真を撮る、

多くの旅行客の姿が、

見られました。

現代の建築物ではありますが、

1964年の竣工以来、

50年以上、京都駅前で、

観光客をお迎えしてきました。

すっかり、京都の名物として、

馴染んだようです。

京都は、1000年の都と言われますが、

現代の風物も採り入れながら、

歴史を歩んでいるようです。

(上の写真は、わかりにくいかもしれませんが、

京都駅の壁面に映っている、京都タワーです。)

報告:長沼光彦

2017年05月07日

ホスピタリティ京都 笹岡隆甫先生 第2回

5月2日は、ホスピタリティ京都、

笹岡隆甫先生、第2回の講義でした。

(第1回は、こちら。)

今回は、祇園祭を中心に、

京都の人の関わりについて、

お話していただきました。

祇園祭は、笹岡先生が子どもの頃に、

稚児として選ばれた経験を中心に、

祭を運営する人達の話をしていただきました。

祇園祭の山鉾を動かすにも、

多くの人が関わること。

稚児をはじめ、祭事に関わるには、

種々のしきたりがあること。

祭を見たことがあっても、

どのように人が関わるか、

知らないことが多かったようで、

聴講した学生には、

多くの発見があったようです。

また、笹岡先生は、生け花で、

寺社などの祭事に関わることもあり、

上賀茂神社の遷宮記念に花手前を披露したり、

広河原の松上げで献花をされたりしています。

(笹岡隆甫先生のホームページ、

「未生流笹岡」

または、facebook フェイスブック

をご参照ください。)

祭事の写真も見せていただき、

お花が京都の文化に、

広く関わることを、

あらためて感じたと、

学生は感想を述べていました。

報告:長沼光彦

笹岡隆甫先生、第2回の講義でした。

(第1回は、こちら。)

今回は、祇園祭を中心に、

京都の人の関わりについて、

お話していただきました。

祇園祭は、笹岡先生が子どもの頃に、

稚児として選ばれた経験を中心に、

祭を運営する人達の話をしていただきました。

祇園祭の山鉾を動かすにも、

多くの人が関わること。

稚児をはじめ、祭事に関わるには、

種々のしきたりがあること。

祭を見たことがあっても、

どのように人が関わるか、

知らないことが多かったようで、

聴講した学生には、

多くの発見があったようです。

また、笹岡先生は、生け花で、

寺社などの祭事に関わることもあり、

上賀茂神社の遷宮記念に花手前を披露したり、

広河原の松上げで献花をされたりしています。

(笹岡隆甫先生のホームページ、

「未生流笹岡」

または、facebook フェイスブック

をご参照ください。)

祭事の写真も見せていただき、

お花が京都の文化に、

広く関わることを、

あらためて感じたと、

学生は感想を述べていました。

報告:長沼光彦

2017年05月06日

楽しむのは誰 GWとUSJ

GWは、どこかへお出かけになったでしょうか。

テレビでは、USJのCMが流れていますが、

何種類かありますね。

(USJは、一昨年、学生に案内されて、

行きました。)

印象に残ったのは、

「ドラゴンクエスト・ザ・リアル」のCMです。

巨大なモンスターに、

母と娘が襲われています。

「助けて」というと、

それまで、しょんぼりしていた、

お父さんが、剣を持って立ち上がります。

「勇者の僕が目を覚ます!」

アトラクションの主人公が、

お父さん、なんですね。

お父さんは、子どもを楽しませるだけでなく、

自分で楽しんでもいいんです、

というメッセージのようです。

実は、このごろ流れているUSJのCMには、

いろいろな種類があります。

「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」のCMは、

中学生か高校生くらいの女子が、

楽しんでいる内容です。

「ようかい体操・ザ・リアル」は、

小学校くらいの男の子と女の子が、

ようかい体操を、踊っています。

異なる世代が主人公になっていて、

それぞれのニーズをふまえながら、

広くお客さんに訴えようという、

意図のようです。

ドラクエは、あるいは、

今の子どもには、馴染みが薄いかもしれません。

(子どもは、最近はやった、

妖怪ウォッチの方が、

人気でしょう。)

とはいえ、一日過ごすわけですから、

お父さんが楽しめるアトラクションも、

あって良いということなのだと思います。

CMも、誰かに何かを伝える、

メッセージですから、

その意図を考えてみるのも、

面白いかと思います。

報告:長沼光彦

2017年05月05日

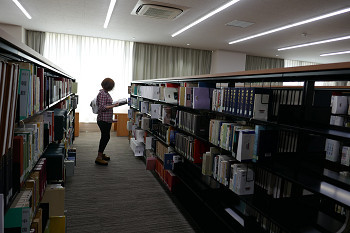

整理して考える 日本語コミュニケーション

1年次必修の、日本語コミュニケーションでは、

わかりやすく伝える方法を、

考えています。

今回は、物事を整理して、

考える方法を、

グループワークで実践しました。

実践したのは、

KJ法や、京大カードと呼ばれる方法を、

応用したものです。

まずは、テーマを決めて、

考えたことを、

付箋紙に書き付けてもらいます。

次に、書き付けたことを、

グループごとに、

大きな模造紙に貼り付けます。

そして、

お互いに、どのようなアイデアを出したか、

見せ合います。

さらに、

似たようなアイデアの付箋をまとめて並べたり、

対立するアイデアをわけたりして、

整理します。

この方法の利点は、

2つあります。

ひとつは、アイデアを視覚化することです。

アイデアは、頭の中に置いておくだけでは、

消えてしまいます。

そこを、付箋に書いて、目の前に置くことで、

自分の考えを確認すると共に、

他の人にも、伝えることができます。

もうひとつは、アイデアを、

何度でも、くっつけたり、

わけたりすることができることです。

アイデアを活かす可能性は、

ひとつではありません。

いろいろなアイデアとくっつけて見ることで、

多様な可能性が見えてきます。

そういう、考え直しを何度でも、

できるわけです。

今回は、グループ分けをする、

(カテゴリーに分類する)というところに、

主たる目標を立てました。

グループ内のメンバーに、

いろいろな考えがあることを、

認めた上で、

これを、いくつかの種類に、

わけてみようということです。

アイデアのグループ分けは、

論理的に考えるための、

第一歩です。

これも、いろいろな可能性があるわけですが、

受講した1年生の皆さんは、

楽しく、話し合いながら、

まとめることができたようです。

次回授業は、その内容を、

発表する予定です。

報告:長沼光彦

わかりやすく伝える方法を、

考えています。

今回は、物事を整理して、

考える方法を、

グループワークで実践しました。

実践したのは、

KJ法や、京大カードと呼ばれる方法を、

応用したものです。

まずは、テーマを決めて、

考えたことを、

付箋紙に書き付けてもらいます。

次に、書き付けたことを、

グループごとに、

大きな模造紙に貼り付けます。

そして、

お互いに、どのようなアイデアを出したか、

見せ合います。

さらに、

似たようなアイデアの付箋をまとめて並べたり、

対立するアイデアをわけたりして、

整理します。

この方法の利点は、

2つあります。

ひとつは、アイデアを視覚化することです。

アイデアは、頭の中に置いておくだけでは、

消えてしまいます。

そこを、付箋に書いて、目の前に置くことで、

自分の考えを確認すると共に、

他の人にも、伝えることができます。

もうひとつは、アイデアを、

何度でも、くっつけたり、

わけたりすることができることです。

アイデアを活かす可能性は、

ひとつではありません。

いろいろなアイデアとくっつけて見ることで、

多様な可能性が見えてきます。

そういう、考え直しを何度でも、

できるわけです。

今回は、グループ分けをする、

(カテゴリーに分類する)というところに、

主たる目標を立てました。

グループ内のメンバーに、

いろいろな考えがあることを、

認めた上で、

これを、いくつかの種類に、

わけてみようということです。

アイデアのグループ分けは、

論理的に考えるための、

第一歩です。

これも、いろいろな可能性があるわけですが、

受講した1年生の皆さんは、

楽しく、話し合いながら、

まとめることができたようです。

次回授業は、その内容を、

発表する予定です。

報告:長沼光彦

タグ :日本語コミュニケーション

2017年05月04日

新緑の装い 花のある大学50

5月になり、キャンパスは、

新緑の装いとなりました。

4月中旬は、こんなふうに、

桜が花を咲かせていたのですが。

実は、葉桜のあいだには、

まだいくつか、花が残っていたました。

とはいえ、名残を惜しんでばかりいると、

新しい花を見逃してしまいます。

茶室の前には、ひとむらの、

かわいらしい花を見つけることができます。

茶室脇の通り道には、

つつじが花を咲かせています。

あらためて、見渡してみると、

正門横の、守衛室の足下には、

登校する学生を迎えるように、

花が咲いています。

ユージニア館前の、植え込みには、

見逃しそうな、小さな花が咲いています。

こんな花をさがして、

しばし足をとめてみるのも、

良いのではないでしょうか。

報告:長沼光彦

2017年05月03日

京都からお出かけ

ゴールデンウィークまっただ中で、

京都に訪れる方も、多くいます。

葵祭の儀式が、

上賀茂神社、下鴨神社で、

行われています。

そんなお客さんの来訪とは逆に、

京都から出かけて行く人もいます。

学生の皆さんも、

帰省します。

京都に住んでいる人は、

京都とは別の場所に、

遊びに行ったりします。

私も、連休で、

京都から新幹線で出かけることにしました。

新幹線乗り場も、混雑しています。

海外からの観光客の皆さんが、

また別の場所へ移動する場合も、

あるようです。

私は、京都から出かけるときに、

京都駅で、駅弁を買ったりします。

買ったのは、ばらずし、です。

せっかくだから、

出かけた先の御飯を、

食べれば良さそうなものですが。

例えば、連休中の東京駅などは、

大混雑で、御飯を食べている、

余裕はありません。

また、このばらずしは、

京丹後のお店のものなので、

京都市住まいの身からすると、

出かけた先の駅弁、

という趣がないわけではありません。

ちなみに、ばらずしは、

鯖を甘辛くに煮て、

おぼろにしたものを、

はさんである、おすしです。

そんなわけで、

ばらずしをかかえて、

新幹線に乗り、

富士山を眺めて、

東へと向かいました。

報告:長沼光彦

2017年05月02日

大学は明日からゴールデンウィークです

世間は、29日からゴールデンウィーク、

だと思いますが、

大学は、明日3日から、連休です。

1、2日は、授業でした。

というのも、

15回授業をきちんとしましょう、

ということになっているからです。

カレンダーとにらめっこをして、

15回分の授業を確保するというのは、

実はなかなか難しいのです。

月曜日は、休日になりやすいので、

お休みにするのは、

特に難しい曜日です。

とはいえ、

本学の学生の皆さんは、

真面目なので、

この月曜日と火曜日も、

出席してきました。

えらいですね。

休みにしたら、いいのに、

という提案(ぼやき?)は、

耳にしましたが。

(授業の様子は、

また別の機会に。)

本日の夕方から、

帰省するという学生も、

いました。

京都では、

この連休から、

(正しくは、5月のはじめから)

上賀茂神社、下鴨神社で、

葵祭の儀式が始まります。

こちらも、楽しみですね。

報告:長沼光彦

2017年05月01日

ホスピタリティ京都 笹岡隆甫先生

ホスピタリティ京都は、

京都で伝統文化に携わる方を、

ゲストとしてお迎えして、

人との関わり、おもてなしに、

ついて考える全学向けの授業です。

4月25日は、

未生流笹岡家元、

笹岡隆甫先生に、

お話をしていただきました。

笹岡隆甫先生には、

本学客員教授を、

お引き受けいただいています。

笹岡隆甫先生には、

5回にわたり、

お話をしていただく予定です。

第1回目は、華道をあまり知らない学生にも、

わかりやすく、華道と現代社会との関わりについて、

紹介していだきました。

お話は、京都が、盆地の都市という土地柄から、

人が集中して住む場所であるため、

顔見知りになりやすい、

というところから、はじまります。

そういう土地柄だから、

文化に携わる人同士も、

知り合いになりやすく、

コラボレーションをすることも、

多いのです。

人とのおつきあいを重んじるゆえに、

京都の伝統的な家屋には、

お客様をもてなすための部屋、

座敷があります。

お花も、その座敷を、

彩るものです。

文化とは、つまり、

人とのつながりが、

基盤にあるわけです。

笹岡隆甫先生は、

華道を知ってもらうために、

テレビ番組や、雑誌などに、

協力しています。

講義では、それらの場で、

活けた作品を紹介しながら、

お花の見方を、

教えていただきました。

学生の中には、

華道の意図された美しさを知り、

興味を持ちました、

という感想を述べる人もいました。

華道を習ったことのある学生は、

社会に様々な場で、

お花が飾られていることを知り、

あらためて、すばらしさを知った、

という感想を述べていました。

笹岡隆甫先生の、

5回目の講義、

5月30日は、

公開講演となっております。

よろしければおいでください。

報告:長沼光彦

京都で伝統文化に携わる方を、

ゲストとしてお迎えして、

人との関わり、おもてなしに、

ついて考える全学向けの授業です。

4月25日は、

未生流笹岡家元、

笹岡隆甫先生に、

お話をしていただきました。

笹岡隆甫先生には、

本学客員教授を、

お引き受けいただいています。

笹岡隆甫先生には、

5回にわたり、

お話をしていただく予定です。

第1回目は、華道をあまり知らない学生にも、

わかりやすく、華道と現代社会との関わりについて、

紹介していだきました。

お話は、京都が、盆地の都市という土地柄から、

人が集中して住む場所であるため、

顔見知りになりやすい、

というところから、はじまります。

そういう土地柄だから、

文化に携わる人同士も、

知り合いになりやすく、

コラボレーションをすることも、

多いのです。

人とのおつきあいを重んじるゆえに、

京都の伝統的な家屋には、

お客様をもてなすための部屋、

座敷があります。

お花も、その座敷を、

彩るものです。

文化とは、つまり、

人とのつながりが、

基盤にあるわけです。

笹岡隆甫先生は、

華道を知ってもらうために、

テレビ番組や、雑誌などに、

協力しています。

講義では、それらの場で、

活けた作品を紹介しながら、

お花の見方を、

教えていただきました。

学生の中には、

華道の意図された美しさを知り、

興味を持ちました、

という感想を述べる人もいました。

華道を習ったことのある学生は、

社会に様々な場で、

お花が飾られていることを知り、

あらためて、すばらしさを知った、

という感想を述べていました。

笹岡隆甫先生の、

5回目の講義、

5月30日は、

公開講演となっております。

よろしければおいでください。

報告:長沼光彦