2017年04月30日

アイデアを出す方法 日本語コミュニケーション

日本語コミュニケーションは、

1年次生が、大学で学ぶための、

表現の仕方を身につける授業です。

今回は、アイデアの出し方を、

紹介しました。

まずは、大きめの紙を用意します。

そして、紙の真ん中に、

考えるテーマを書き、

丸で囲みます。

続けて、思いついたことを書き、

丸で囲み、線で結びます。

書いたことから、

また思いついたら、

書いて丸で囲み、

線で結びます。

フィンランドでは、

初等教育から採り入れられている、

カルタという方式です。

(本当は、もう少し、

コツがあるのですが、

省略しています。)

英語圏では、

マインドマップと、

呼んでいます。

アイデアは、

頭の中で考えているだでは、

なかなか出てきません。

形にして、もう一度見直すと、

また連想が広がり、

思いつくものです。

アイデアを出すにも、

いろいろな提案がなされています。

アイデアを出すことは、

才能ではなく、

技術です。

そういう方法を知って、

活用してみることが、

まずは、学びの一歩目だと思います。

報告:長沼光彦

1年次生が、大学で学ぶための、

表現の仕方を身につける授業です。

今回は、アイデアの出し方を、

紹介しました。

まずは、大きめの紙を用意します。

そして、紙の真ん中に、

考えるテーマを書き、

丸で囲みます。

続けて、思いついたことを書き、

丸で囲み、線で結びます。

書いたことから、

また思いついたら、

書いて丸で囲み、

線で結びます。

フィンランドでは、

初等教育から採り入れられている、

カルタという方式です。

(本当は、もう少し、

コツがあるのですが、

省略しています。)

英語圏では、

マインドマップと、

呼んでいます。

アイデアは、

頭の中で考えているだでは、

なかなか出てきません。

形にして、もう一度見直すと、

また連想が広がり、

思いつくものです。

アイデアを出すにも、

いろいろな提案がなされています。

アイデアを出すことは、

才能ではなく、

技術です。

そういう方法を知って、

活用してみることが、

まずは、学びの一歩目だと思います。

報告:長沼光彦

タグ :日本語コミュニケーション

2017年04月29日

葉桜の下のチューリップ 花のある大学49

キャンパスの桜は、

すっかり葉桜となりました。

代わりというわけではありませんが、

茶室の前の、葉桜の下には、

チューリップの鉢が並んでいます。

見上げると、花が咲いている、

立木もありました。

キャンパスでは、

四季それぞれの、

花や緑を楽しむことができます。

報告:長沼光彦

2017年04月28日

京都百人一首 かるた会が開かれました

人間文化学科の堀勝博教授のゼミで制作された「京都百人一首」については、

このブログでも紹介されてきましたが

http://notredameningen.kyo2.jp/e444544.html

2017年4月27日、

この「京都百人一首」かるた会が人間文化学科の有志によって開かれました。

今回は、2チームに分かれてのかるた会です。

途中、堀教授もお越しくださり、ちょっとしたご指導あり。

京都の地名などが詠みこまれた名歌にふれる、

和やかで楽しいひと時となりました。

なお、6月には、この「京都百人一首」も紹介される公開講座が開かれます。

【公開講座】----------

「百人一首 かるたに恋して」

第1部 「京都百人一首歌かるた」で巡る京都の名所

(堀 勝博 人間文化学科教授)

第2部 元・クイーンが語る競技かるたの魅力

(荒川裕理 第47・48期クイーン 京都小倉かるた会所属)

会 場 京都ノートルダム女子大学

日 時 6月10日(土)14:00~16:00

予 約 不要

入場料 無料

---------------

「競技かるたのクイーンもいらっしゃる!」

「歌を通して、京都をもっと知ることができるかな」などと

今回のメンバーも、皆、とても楽しみにしているようです。

報告:平野美保

このブログでも紹介されてきましたが

http://notredameningen.kyo2.jp/e444544.html

2017年4月27日、

この「京都百人一首」かるた会が人間文化学科の有志によって開かれました。

今回は、2チームに分かれてのかるた会です。

途中、堀教授もお越しくださり、ちょっとしたご指導あり。

京都の地名などが詠みこまれた名歌にふれる、

和やかで楽しいひと時となりました。

なお、6月には、この「京都百人一首」も紹介される公開講座が開かれます。

【公開講座】----------

「百人一首 かるたに恋して」

第1部 「京都百人一首歌かるた」で巡る京都の名所

(堀 勝博 人間文化学科教授)

第2部 元・クイーンが語る競技かるたの魅力

(荒川裕理 第47・48期クイーン 京都小倉かるた会所属)

会 場 京都ノートルダム女子大学

日 時 6月10日(土)14:00~16:00

予 約 不要

入場料 無料

---------------

「競技かるたのクイーンもいらっしゃる!」

「歌を通して、京都をもっと知ることができるかな」などと

今回のメンバーも、皆、とても楽しみにしているようです。

報告:平野美保

2017年04月27日

日本語検定の勉強をしています 基礎演習

1年次ゼミ、基礎演習では、

全員日本語検定を受けることを、

目指しています。

そこで、基礎演習の後半は、

堀勝博先生が開く、

日本語検定講座を、

受けています。

日本語の知識について、

ミニ講座を受け、

最後は、ミニ検定

(小テストですね)

を受けます。

問題解法のポイントを知ったうえで、

模擬テストも受けて、

本番の準備をして、

心の準備もしていきます。

なかなかたいへんだと思いますが、

目標をもって、大学生活を過ごすのも、

良いですよね。

報告:長沼光彦

タグ :日本語検定

2017年04月26日

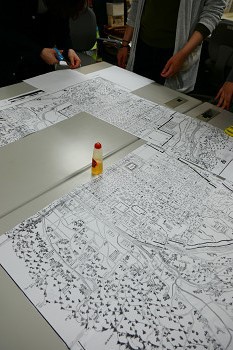

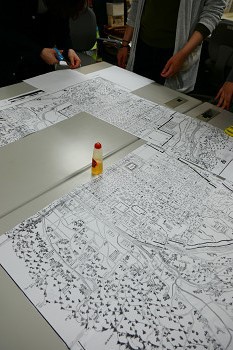

自分流にマイ古地図をつくる 専門演習

今年の3年次専門演習は、

京都で物語を見つける、

というテーマで、はじめました。

はじめは、共通テーマを作っておいて、

その後、それぞれゼミ生のみなさんが、

自分のモチーフにつなげて、

発展させる予定です。

というわけで、最初は、

マイ古地図から、始まります。

古地図の写真データを、

プリントアウトして貼りあわせて、

自分用の京都地図を用意します。

3年ゼミに入ってきた学生は、

2年次にすでに、

マイ古地図をつくっている人も、

います。

まだ作っていない学生の分を、

貼りあわせる作業を、

手伝ってもらいました。

できあがりましたら、

学生と京都の話をしながら、

地図に書き込んでもらいます。

江戸時代の御所の場所と、

今の御所の場所は、

同じですね。

では、平安時代の内裏(だいり)の、

位置はどこでしょうか。

そういう位置関係を、

通り名をたよりに、

探してみます。

そして、場所がわかったら、

色鉛筆で、四角にかこんでみます。

そういう作業を続けて、

自分で興味を持ったことを、

書き込んでいくと、

本当に、自分の地図といえるもの、

マイ古地図ができあがっていきます。

報告:長沼光彦

京都で物語を見つける、

というテーマで、はじめました。

はじめは、共通テーマを作っておいて、

その後、それぞれゼミ生のみなさんが、

自分のモチーフにつなげて、

発展させる予定です。

というわけで、最初は、

マイ古地図から、始まります。

古地図の写真データを、

プリントアウトして貼りあわせて、

自分用の京都地図を用意します。

3年ゼミに入ってきた学生は、

2年次にすでに、

マイ古地図をつくっている人も、

います。

まだ作っていない学生の分を、

貼りあわせる作業を、

手伝ってもらいました。

できあがりましたら、

学生と京都の話をしながら、

地図に書き込んでもらいます。

江戸時代の御所の場所と、

今の御所の場所は、

同じですね。

では、平安時代の内裏(だいり)の、

位置はどこでしょうか。

そういう位置関係を、

通り名をたよりに、

探してみます。

そして、場所がわかったら、

色鉛筆で、四角にかこんでみます。

そういう作業を続けて、

自分で興味を持ったことを、

書き込んでいくと、

本当に、自分の地図といえるもの、

マイ古地図ができあがっていきます。

報告:長沼光彦

2017年04月25日

作業して話し合いをして読む 国文学概論

今年の国文学概論は、

太宰治「走れメロス」を読むところから、

はじめました。

小説を「読む」とは、どういうことか、

考えてみよう、というテーマです。

まずは、それぞれ、

メロスという人物を、

よく表している表現を、

抜き出してもらいました。

次に、これを付箋に書き出し、

4~5人のグループで、

模造紙に貼って、

お互いに見比べてもらいました。

それぞれ同じところを、

挙げている場合もあれば、

違うところを、

挙げている場合もあります。

まずは、この違いを考えてみてほしいのです。

小説の読み方が人によって異なるのは、

注目するポイントが人それぞれだからです。

人は、それぞれ、経験や知識が異なります。

その異なる経験や知識をもとに、

小説を読むわけですから、

読み方が異なるのは、当然です。

こういう読み方の違いが出てくるのは、

悪いことではありません。

違いが出てくる理由に、

注目することで、

むしろ、「読む」際に、

読む人、読者の役割が、

大きいことに気づいてほしいのです。

小説は、作者が作った作品です。

しかし、読むときは、

読者が主体なのです。

報告:長沼光彦

2017年04月24日

キャリアチャレンジ 基礎演習

1年生の基礎演習では、

キャリアチャレンジという、

制度の利用をお勧めしています。

(キャンパスの桜は散ってますが、

せっかく撮ったので、今回お見せしました。)

キャリアチャレンジは、

漢字検定や実用英語技能検定など、

資格の取得を目指すものです。

チャレンジしやすいように、

検定料の一部を援助しています。

というのは、

1年生のうちから、

履歴書に書けるような、

資格の取得を目標にしてほしいからです。

就活は、まだ先のような気がしますが、

履歴書に書くためには、

それなりの準備が必要です。

早い内から、少しでも意識して、

準備をしてほしい、

という意図です。

先日紹介した、

1年生が全員受検する、

日本語検定も、

キャリアチャレンジの一環です。

せっかく大学に入ったのですから、

目標を持って、取り組んでみると、

良いのではないでしょうか。

(こちらは、4月中頃のご近所の桜です。

きれいですね。)

報告:長沼光彦

2017年04月23日

オープンキャンパスを開催しました

本日、23日日曜日は、

オープンキャンパスを開催しました。

多くのご来場ありがとうございます。

今年最初のオープンキャンパスとなり、

学生スタッフも新しいメンバーを迎えました。

1年生のスタッフは、

まだ慣れないところもあったかもしれませんが、

それぞれ、本学の良いところを伝えたいと、

スタッフに加わった学生です。

また、いらしたときには、

ぜひ、大学の様子を、

学生の目線から聞いてみてください。

今後とも、よろしくお願いします。

昨年も行いましたが、

食堂には、お菓子を楽しみながら、

本学の学生と話していただく、

カフェコーナーを用意しています。

こちらもご利用ください。

今回は、茶道部が参加して、

お茶を用意いたしました。

人間文化学科の模擬授業は、

吉田朋子先生の、

「絵画の見方」です。

いくつか絵画作品を見てもらって、

その絵画について語る、

ギャラリートークにチャレンジしてもらいました。

絵を言葉にする、

というのは、なかなか難しいかな、

と思っていましたが、

参加した皆さんは、

積極的に、自分で気づいた点を、

コメントしてくれました。

絵を知るためには、

知識も必要なのですが、

絵のどこに着目するか、

目の付け所を発見することも大切です。

今回のように、

絵を見て、言葉にできれば、

これをきっかけとして、

絵を説明する力を、

身につけることができるでしょう。

体験コーナーでは、

鷲見朗子先生が、

アラビア語入門講座を、

行いました。

一度ご覧になったことがある方は、

筆記されたアラビア語が、

どこで切れるのかな、

と思ったりするかもしれません。

まずは、その種類を知っていただいたうえで、

名前を書いてみましょう、

というところから体験してもらいました。

よろしければ、

これをきっかけに、

アラビア語の勉強を、

始めてみてはいかがでしょう。

もうひとつの体験コーナーは、

私、長沼が、

地図の書き方、見方の話をしました。

近年は、グーグルマップなど、

インターネットで提供される、

地図情報が便利です。

ですが、この地図情報に慣れると、

目的地まで、点から点へと移動して、

あまり周囲を見ないのではないかと思います。

実は、地図は、読み物と似ていて、

いろいろな情報を読み取ることができます。

目的地ばかりみないで、

その周辺を、面的に眺めてみると、

いろいろ発見があります。

特に、先日紹介した、

古地図などは、

その時代の人の考え方が、

反映されていて、

じんわり眺めると、

面白いところが見えてきます。

本日は、調子にのって、

古地図も取り出し、

京都の歴史も、話してしまいました。

オープンキャンパスは、

月ごとに、模擬授業や体験コーナーが、

変わります。

よろしければ、またおいでください。

報告:長沼光彦

オープンキャンパスを開催しました。

多くのご来場ありがとうございます。

今年最初のオープンキャンパスとなり、

学生スタッフも新しいメンバーを迎えました。

1年生のスタッフは、

まだ慣れないところもあったかもしれませんが、

それぞれ、本学の良いところを伝えたいと、

スタッフに加わった学生です。

また、いらしたときには、

ぜひ、大学の様子を、

学生の目線から聞いてみてください。

今後とも、よろしくお願いします。

昨年も行いましたが、

食堂には、お菓子を楽しみながら、

本学の学生と話していただく、

カフェコーナーを用意しています。

こちらもご利用ください。

今回は、茶道部が参加して、

お茶を用意いたしました。

人間文化学科の模擬授業は、

吉田朋子先生の、

「絵画の見方」です。

いくつか絵画作品を見てもらって、

その絵画について語る、

ギャラリートークにチャレンジしてもらいました。

絵を言葉にする、

というのは、なかなか難しいかな、

と思っていましたが、

参加した皆さんは、

積極的に、自分で気づいた点を、

コメントしてくれました。

絵を知るためには、

知識も必要なのですが、

絵のどこに着目するか、

目の付け所を発見することも大切です。

今回のように、

絵を見て、言葉にできれば、

これをきっかけとして、

絵を説明する力を、

身につけることができるでしょう。

体験コーナーでは、

鷲見朗子先生が、

アラビア語入門講座を、

行いました。

一度ご覧になったことがある方は、

筆記されたアラビア語が、

どこで切れるのかな、

と思ったりするかもしれません。

まずは、その種類を知っていただいたうえで、

名前を書いてみましょう、

というところから体験してもらいました。

よろしければ、

これをきっかけに、

アラビア語の勉強を、

始めてみてはいかがでしょう。

もうひとつの体験コーナーは、

私、長沼が、

地図の書き方、見方の話をしました。

近年は、グーグルマップなど、

インターネットで提供される、

地図情報が便利です。

ですが、この地図情報に慣れると、

目的地まで、点から点へと移動して、

あまり周囲を見ないのではないかと思います。

実は、地図は、読み物と似ていて、

いろいろな情報を読み取ることができます。

目的地ばかりみないで、

その周辺を、面的に眺めてみると、

いろいろ発見があります。

特に、先日紹介した、

古地図などは、

その時代の人の考え方が、

反映されていて、

じんわり眺めると、

面白いところが見えてきます。

本日は、調子にのって、

古地図も取り出し、

京都の歴史も、話してしまいました。

オープンキャンパスは、

月ごとに、模擬授業や体験コーナーが、

変わります。

よろしければ、またおいでください。

報告:長沼光彦

Posted by 京都ノートルダム女子大学 国際日本文化学科(人間文化学科)

at 21:46

│Comments(0)

│日記│学生の活動報告│国際文化領域(多文化理解)│国際文化領域(芸術と思想)│日本語日本文化領域

2017年04月22日

桜の季節も過ぎ 花のある大学48

キャンパスの桜も散り、

葉桜になってきています。

ぼーっと立っていましたら、

何見てるんですか、

花は散ってますよ、

と学生に声をかけられました。

花びらは散ったけれども、

まだ花弁が残っているから、

うっすらと桜の色が残っている、

感じがしないですか、

と答えました。

うーん、という、

あまり共感しない表情です。

あそこの、正門の桜は、

まだ散っていない花があるのだ、

と指さします。

こちらは、あ、ホントだ、

との反応。

春は、急に過ぎ去るわけではなく、

ところどころに名残がのこっている。

そういう名残を探すのも、

なかなか風情があるのではないかなあ、

と言ってみましたが、

ふーん、という感じです。

まあ、理屈が過ぎたようです。

ただ、この桜の名残、

夜になってみると、

薄い桜色が浮かび上がるようで、

理屈ぬきに、

味わいがあるように思います。

これも、いずれ新緑に変わるわけですが。

報告:長沼光彦

2017年04月21日

フレッシュマンセミナー・伏見稲荷コース

4月18日は、フレッシュマンセミナーでした。フレッシュマンセミナーは、

大学の学びを理解することまた、他者との交流の場でもあります。

午前は、学部の先生の紹介、名刺交換、クイズ大会など交流の輪をひろめ、

午後は、京都の有名な観光地をコースに分かれて巡りました。

金閣寺、清水寺、祇園、伏見稲荷など様々なコースがあり、

京都に来たら一度は行ってみたい場所だらけ\(^o^)/

私たちのコースは伏見稲荷に行きました!赤い千本鳥居でご存じですよね?

伏見稲荷はなんと外国人観光客人気ナンバーワンで、

平日にも関わらず、この日も大勢の観光客で賑わっていました。

おもかる石も体験しました!

重いと感じた人もいれば、軽いと感じた人もいてそれぞれでしたが、

一回生のみんなが楽しそうに会話していて良かったです!

伏見稲荷は、すごく写真映えします。各自で写真を撮っていました。

近くに屋台やお店も沢山あるので、歩いてお腹が空いても満たすことができます。

下見に行ったり授業後残ったり、大変なこともありましたが、

今回のフレッシュマンセミナーのリーダーをやらなければ、

一回生と交流する機会もなかったので、とても良い経験になりました。

実際に京都文化に触れ、様々な思いを感じて貰えたと思います。

また、私たちの姿を見て、来年フレッシュマンセミナーのリーダーを、

やってみたいと思う人が出てきてくれたら嬉しいです。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました(^v^)

二回生 森下 世梨花

大学の学びを理解することまた、他者との交流の場でもあります。

午前は、学部の先生の紹介、名刺交換、クイズ大会など交流の輪をひろめ、

午後は、京都の有名な観光地をコースに分かれて巡りました。

金閣寺、清水寺、祇園、伏見稲荷など様々なコースがあり、

京都に来たら一度は行ってみたい場所だらけ\(^o^)/

私たちのコースは伏見稲荷に行きました!赤い千本鳥居でご存じですよね?

伏見稲荷はなんと外国人観光客人気ナンバーワンで、

平日にも関わらず、この日も大勢の観光客で賑わっていました。

おもかる石も体験しました!

重いと感じた人もいれば、軽いと感じた人もいてそれぞれでしたが、

一回生のみんなが楽しそうに会話していて良かったです!

伏見稲荷は、すごく写真映えします。各自で写真を撮っていました。

近くに屋台やお店も沢山あるので、歩いてお腹が空いても満たすことができます。

下見に行ったり授業後残ったり、大変なこともありましたが、

今回のフレッシュマンセミナーのリーダーをやらなければ、

一回生と交流する機会もなかったので、とても良い経験になりました。

実際に京都文化に触れ、様々な思いを感じて貰えたと思います。

また、私たちの姿を見て、来年フレッシュマンセミナーのリーダーを、

やってみたいと思う人が出てきてくれたら嬉しいです。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました(^v^)

二回生 森下 世梨花

2017年04月20日

地図の見方の話をします 日曜日はオープンキャンパス

2017年04月19日

マイ古地図を作っています

今年の長沼担当2年次発展演習は、

「京都でプレゼンしよう」というテーマで、

授業をしています。

京都を、自分の興味あるテーマで調べて、

プレゼンパネルを作成するなど、

発表形式も工夫してみよう、

というものです。

まずは、

京都の成り立ちを知るために、

古地図を使って、

歴史と地理を俯瞰してみようと思います。

大学図書館には、江戸時代の京都古地図、

「改正京町繪圖細見大成 洛中洛外町々小名」

(天保2年(1831年)7月開板、

書肆 文叢堂 竹原好兵衛、

考正 池田東籠亭)

があります。

これを写真撮影したものを、

分割してプリントアウトして、

それぞれ貼り合わせてもらうところから、

はじめました。

図工の時間のようで、

楽しいかと思ったのですが、

なかなか不評です。

まあ、面倒ですよね。

とはいえ、自分で作ってもらった方が、

勉強になります。

ひとりひとり古地図を作成してもらい、

そこに、いろいろと記入していくと、

地図の見方もわかり、

京都の歴史について、

発見することになります。

地図を読み始めたら、

面白くなりますから、

と説得して、

次回に続くことになりました。

報告:長沼光彦

タグ :古地図

2017年04月18日

フレッシュマンセミナーを開催しました

本日は、新入生の歓迎会、

フレッシュマンセミナーを開催しました。

大学全体の行事ですが、

学科ごとに、内容は異なります。

人間文化学科は、

午前中に、親睦イベント、

午後は、京都散策、

という日程です。

まずは、本日のグループに分かれます。

午後の京都散策(エクスカーションと呼んでいます)の、

グループです。

週一で会う基礎演習とは、異なるメンバーで、

お知り合いを増やしてもらうためです。

まずは簡単な自己紹介から、

始まります。

本日の運営に携わる2年次生の自己紹介、

また、1年次生の他に、

交換留学生も加わっているので、

こちらも自己紹介をしました。

教員も、この機会に、

自己紹介をいたしました。

続いて、名刺交換アクティビティを行います。

自作の名刺を交換して、

知り合いを増やしてもらう、

イベントです。

どうせならば社会常識も知っていただこうと、

堀勝博先生が、名刺交換のマナーを、

紹介しました。

名刺交換で盛り上がったところで、

本日のグループ対抗、クイズ大会を開きました。

本学にちなんだ問題や、

京都に関わる問題が、

出題されました。

グループであれこれと相談しながら、

答をひねり出したりする中で、

親睦が深まったようです。

いろいろ、一緒に活動してみるのは、

楽しいですね。

その後は、昼食。

そして、午後は京都に散策に出かけたわけですが、

その話はまたの機会にいたします。

報告:長沼光彦

フレッシュマンセミナーを開催しました。

大学全体の行事ですが、

学科ごとに、内容は異なります。

人間文化学科は、

午前中に、親睦イベント、

午後は、京都散策、

という日程です。

まずは、本日のグループに分かれます。

午後の京都散策(エクスカーションと呼んでいます)の、

グループです。

週一で会う基礎演習とは、異なるメンバーで、

お知り合いを増やしてもらうためです。

まずは簡単な自己紹介から、

始まります。

本日の運営に携わる2年次生の自己紹介、

また、1年次生の他に、

交換留学生も加わっているので、

こちらも自己紹介をしました。

教員も、この機会に、

自己紹介をいたしました。

続いて、名刺交換アクティビティを行います。

自作の名刺を交換して、

知り合いを増やしてもらう、

イベントです。

どうせならば社会常識も知っていただこうと、

堀勝博先生が、名刺交換のマナーを、

紹介しました。

名刺交換で盛り上がったところで、

本日のグループ対抗、クイズ大会を開きました。

本学にちなんだ問題や、

京都に関わる問題が、

出題されました。

グループであれこれと相談しながら、

答をひねり出したりする中で、

親睦が深まったようです。

いろいろ、一緒に活動してみるのは、

楽しいですね。

その後は、昼食。

そして、午後は京都に散策に出かけたわけですが、

その話はまたの機会にいたします。

報告:長沼光彦

タグ :フレッシュマンセミナー

2017年04月17日

キャンパスの枝垂れ桜 花のある大学47

先日、鴨川沿い、半木(なからぎ)の道の、

枝垂桜(しだれざくら)を紹介しました。

キャンパスにも、

噴水前に、枝垂桜が花を咲かせています。

この枝垂桜は、新キャンパスになる前から、

食堂前の中庭で花を咲かせていました。

キャンパス整備に伴い、

場所を移してもらったわけですが、

無事に花を咲かせています。

1年生と2年生は、

昔の様子は知らないと思いますが、

新しいキャンパスの中に、

変わらないものも、

あるわけです。

毎年、春が来るたびに、

美しい花を見せてくれる。

1年過ごすと、

そういうものに、

愛着が生まれてくるようです。

報告:長沼光彦

タグ :枝垂桜

2017年04月16日

日本でもイースター

本日は、イースター(復活祭)です。

日本でも、イースターを、

行おうという企画があります。

テレビのCMで流れているものでは、

ユニバーサルスタジオジャパンの、

ユニバーサル・イースター・セレブレーション、

があります。

ところで、

みなさんは、

イースターをご存知でしょうか。

復活祭の名のとおり、

キリストの復活を祝う日です。

教会でも行事が行われますが

民間では、たまごを探すイベントが、

行われたりします。

イースターエッグといい、

もとは生命の象徴として、

考えられたようです。

日本で、大々的なイベントとなったのは、

近年のことのようです。

ただ、欧米の文学作品などを通じて、

ご存じだった方も多いかと思います。

スヌーピーなど、漫画にもエピソードとして、

登場します。

せっかくですから、

イースターのいわれも知って、

春の訪れを祝うのも、

楽しいかと思います。

報告:長沼光彦

2017年04月15日

使える日本語力を身につける 基礎演習

基礎演習は、新入生が

大学での学び方を知るための、

少人数ゼミです。

文献調査の仕方や、

レポートの書き方など、

実践的に学びます。

人間文化学科では、

1年次から、基礎的な力として、

使える日本語力の習得を、

目標としています。

1年次生は、全員、

日本語検定を受けることにして、

前期、基礎演習の後半は、

日本語検定講座を、

開きます。

(高校で受検している人は、

さらに上の級を目指してもらいます。)

レポートを書くうえでも、

基本的な日本語力は必要です。

また、将来社会人になったときに、

常識的な日本語を使えた方が、

良いですね。

そういうわけで、

将来も見据えて、

1年次生は、

大学生活をスタートします。

報告:長沼光彦

大学での学び方を知るための、

少人数ゼミです。

文献調査の仕方や、

レポートの書き方など、

実践的に学びます。

人間文化学科では、

1年次から、基礎的な力として、

使える日本語力の習得を、

目標としています。

1年次生は、全員、

日本語検定を受けることにして、

前期、基礎演習の後半は、

日本語検定講座を、

開きます。

(高校で受検している人は、

さらに上の級を目指してもらいます。)

レポートを書くうえでも、

基本的な日本語力は必要です。

また、将来社会人になったときに、

常識的な日本語を使えた方が、

良いですね。

そういうわけで、

将来も見据えて、

1年次生は、

大学生活をスタートします。

報告:長沼光彦

2017年04月14日

花と月 花のある大学46

帰りが少し遅くなり、

ふと見ると、月が出ておりました。

キャンパスは、ちょうど桜が満開ですので、

花に月、といった風情です。

遅い時間だったので、

さすがに学生は、

帰っておりました。

学内の寮に帰ってきた学生は、

月に気づいて、

しばし見上げていました。

報告:長沼光彦

ふと見ると、月が出ておりました。

キャンパスは、ちょうど桜が満開ですので、

花に月、といった風情です。

遅い時間だったので、

さすがに学生は、

帰っておりました。

学内の寮に帰ってきた学生は、

月に気づいて、

しばし見上げていました。

報告:長沼光彦

2017年04月13日

桜の知らせ 続 花のある大学45

本日は、ひさしぶりの晴れでした。

キャンパスの桜も、

陽の下で輝いています。

キャンパスの桜を写真に撮っていましたら、

英文科の岩田先生に声をかけられました。

半木の道(なからぎのみち)に行かれましたか。

ちょうど、桜が見頃ですよ。

お昼にご飯を食べていましたら、

学生より、写真が送られてきました。

鴨川沿いの桜と、比叡山です。

(写真提供は、2年の開田さんです。)

これは、鴨川の桜を取材しに行くべし、

との天の声と思い、

授業の合間に出かけてきました。

岩田先生おすすめの、

半木の道です。

半木の道は、

植物園の近く、鴨川沿いの、

桜並木です。

枝垂れ桜(しだれざくら)なので、

ソメイヨシノよりも、

少しあとが見頃です。

本日は、ちょうど良い日でした。

散策する方も多くいらしており、

京都の桜の名所のひとつと、

なっているようです。

昭和45年から植林されて、

整備された桜の並木道だとのことです。

なからぎの道の名は、

植物園の中に、

流木神社(ながれぎじんじゃ)があり、

その名に由来するようです。

(流木神社は、明治以前からある神社です。)

今回も、桜の知らせをもらって、

良い機会を得ることができました。

(ブログを読み返していただくと、

岩田先生からよく、

サジェスチョンをいただいています。)

報告:長沼光彦

2017年04月12日

コミュニケーションスキルを発揮する

人間文化学科では、

ことばを中心とした、

コミュニケーションスキルを、

身につけるようお勧めしています。

そんなわけで、新入生は、

日本語コミュニケーションという授業で、

実践的にスキルを磨きます。

今週の第一回は、

アイスブレイクという考え方を、

知ってもらいました。

アイスブレイクは、

初めて顔を合わせる人同士に、

打ち解けてもらうための、

意識的な手法です。

教育の場や、会社などで、

グループワークを行うときに、

用いられるものです。

いろいろなやり方があるのですが、

今回は、ボールを使った方法を、

紹介しました。

5~6人程度のグループになり、

まずお互いに、呼んでほしい呼称を、

紹介し合います。

本名でなければ、

いけないわけではありません。

むしろ、印象的な愛称の方が、

覚えてもらえる場合もあります。

覚えたら、名前を呼びながら、

ボールを渡します。

渡された人は、また別の人の、

名前を呼んで、ボールを渡します。

ちょっとしたゲーム感覚で、

名前を覚えていくわけです。

この場合、楽しいという気持ちが、

大切です。

楽しい、前向きな気持ちになれるから、

名前も覚えられます。

いやいやしていては、

あまり効果はありません。

その点、1年生の皆さんは、

前向きに、楽しく、笑いながら、

実践していました。

そういう様子を見ていると、

1年生の皆さんは、もともと、

楽しく人と関わる、

コミュニケーションスキルを、

持っていることがわかります。

自分の良いところを発見していくことも、

コミュニケーションでは、

大切です。

報告:長沼光彦

ことばを中心とした、

コミュニケーションスキルを、

身につけるようお勧めしています。

そんなわけで、新入生は、

日本語コミュニケーションという授業で、

実践的にスキルを磨きます。

今週の第一回は、

アイスブレイクという考え方を、

知ってもらいました。

アイスブレイクは、

初めて顔を合わせる人同士に、

打ち解けてもらうための、

意識的な手法です。

教育の場や、会社などで、

グループワークを行うときに、

用いられるものです。

いろいろなやり方があるのですが、

今回は、ボールを使った方法を、

紹介しました。

5~6人程度のグループになり、

まずお互いに、呼んでほしい呼称を、

紹介し合います。

本名でなければ、

いけないわけではありません。

むしろ、印象的な愛称の方が、

覚えてもらえる場合もあります。

覚えたら、名前を呼びながら、

ボールを渡します。

渡された人は、また別の人の、

名前を呼んで、ボールを渡します。

ちょっとしたゲーム感覚で、

名前を覚えていくわけです。

この場合、楽しいという気持ちが、

大切です。

楽しい、前向きな気持ちになれるから、

名前も覚えられます。

いやいやしていては、

あまり効果はありません。

その点、1年生の皆さんは、

前向きに、楽しく、笑いながら、

実践していました。

そういう様子を見ていると、

1年生の皆さんは、もともと、

楽しく人と関わる、

コミュニケーションスキルを、

持っていることがわかります。

自分の良いところを発見していくことも、

コミュニケーションでは、

大切です。

報告:長沼光彦

2017年04月11日

雨でも満開 花のある大学44

昨日、今日とあいにくの雨でしたが、

キャンパスの桜は、満開です。

雨の中ですと、晴れの日の、

鮮やかな桜色ではありませんが、

それでも、春色をキャンパスにそえています。

雨ですと、

なかなか足をとめる気持ちになりませんが、

ふと目に入る楽しさはあります。

夕方には、雨があがりました。

もう日が落ちかけていましたが、

桜の下で、記念撮影をする学生の皆さんもいました。

桜は、気持ちを浮き立たせる、

魅力があるようです。