2016年09月30日

インターンシップ参加学生のプレゼンテーション

学生たちは、インターンシップとして、

様々な企業、団体の実際の職場で、実務等を勉強させていただいています。

夏休み期間に、株式会社フロムページ様にインターンシップに行った本学の学生3名が、

2016年9月28日に、本学の教職員の前で、プレゼンテーションを行いました。

その学生たち3名のうち、2名は人間文化学科の学生です。

3年次生の井上恵利可さんと、2年次生の平郡萌さんです。

スーツ姿の3人。

なかなか決まっています。

プレゼンテーションは、フロムページの社員になったつもりで行われました。

すなわち、会社の代表として説明をするわけです。

責任重大です。

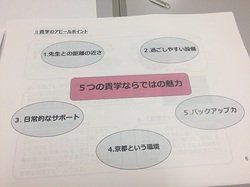

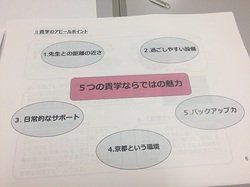

内容は、企業の業務に関する提案です。

企画し、調査し、分析し、

そして、見やすい資料を作成した上で、

わかりやすく整理されたプレゼンテーションを行いました。

ただ考えてきた内容を話すだけではなく、

質問にも的確にこたえていました。

10日間という短いインターンシップの期間に、ずいぶん鍛えられた様子。

大きく成長した姿を見ることができました。

人間文化学科の2人から感想が届きました。

まず、平郡さん

「インターンシップではフロムページさんで企画から資料作りまでやらせていただきました。

時間をかけて一つの目標に取り組むことや

仕事においてのチームワークの大切さを学ぶことができました。

プレゼンは緊張したけれどとてもいい経験になりました。

本当に行って良かったです。」

はい、大変な緊張感だったかと思いますが、

しっかり話をしていました。

大きな自信に結びついたかと思います。

続いて、井上さん

「企画・提案など多くのことを体験させていただきました。

中でもプレゼンを制作する際に当然ではありますが

多くの資料や内容を収集する必要がありました。

在学生にアンケートを行ったり

本学について徹底的に分析したりすることで

今まで見えてこなかったものが沢山発見でき、

新しい気づきを多く得ました。

10日間の研修を終えて、

インターンシップに参加して良かったと思います。」

本気で取り組むことで、見えてきたことがたくさんあったことでしょう。

大変お疲れさまでした。

このような体験を通して、改めて、大学で学ぶ意義を感じたのではないでしょうか。

フロムページの皆様には、大変お世話になりました。

良い経験をさせていただくことができ、心から感謝申し上げます。

10月後半には、

このように、インターンシップに行ってきた学生たちによる

全学のインターンシップ報告会があります。

皆、それぞれに多くのことを学んできたのではないでしょうか。

とても楽しみです。

報告:平野美保

様々な企業、団体の実際の職場で、実務等を勉強させていただいています。

夏休み期間に、株式会社フロムページ様にインターンシップに行った本学の学生3名が、

2016年9月28日に、本学の教職員の前で、プレゼンテーションを行いました。

その学生たち3名のうち、2名は人間文化学科の学生です。

3年次生の井上恵利可さんと、2年次生の平郡萌さんです。

スーツ姿の3人。

なかなか決まっています。

プレゼンテーションは、フロムページの社員になったつもりで行われました。

すなわち、会社の代表として説明をするわけです。

責任重大です。

内容は、企業の業務に関する提案です。

企画し、調査し、分析し、

そして、見やすい資料を作成した上で、

わかりやすく整理されたプレゼンテーションを行いました。

ただ考えてきた内容を話すだけではなく、

質問にも的確にこたえていました。

10日間という短いインターンシップの期間に、ずいぶん鍛えられた様子。

大きく成長した姿を見ることができました。

人間文化学科の2人から感想が届きました。

まず、平郡さん

「インターンシップではフロムページさんで企画から資料作りまでやらせていただきました。

時間をかけて一つの目標に取り組むことや

仕事においてのチームワークの大切さを学ぶことができました。

プレゼンは緊張したけれどとてもいい経験になりました。

本当に行って良かったです。」

はい、大変な緊張感だったかと思いますが、

しっかり話をしていました。

大きな自信に結びついたかと思います。

続いて、井上さん

「企画・提案など多くのことを体験させていただきました。

中でもプレゼンを制作する際に当然ではありますが

多くの資料や内容を収集する必要がありました。

在学生にアンケートを行ったり

本学について徹底的に分析したりすることで

今まで見えてこなかったものが沢山発見でき、

新しい気づきを多く得ました。

10日間の研修を終えて、

インターンシップに参加して良かったと思います。」

本気で取り組むことで、見えてきたことがたくさんあったことでしょう。

大変お疲れさまでした。

このような体験を通して、改めて、大学で学ぶ意義を感じたのではないでしょうか。

フロムページの皆様には、大変お世話になりました。

良い経験をさせていただくことができ、心から感謝申し上げます。

10月後半には、

このように、インターンシップに行ってきた学生たちによる

全学のインターンシップ報告会があります。

皆、それぞれに多くのことを学んできたのではないでしょうか。

とても楽しみです。

報告:平野美保

2016年09月29日

福井におじゃまします

今度の日曜日、10月2日ですが、

福井におじゃまします。

オータムフェア in 福井、

という題で、

ミニオープンキャンパス

(こちらは、大学の全学部学科がうかがいます)、

心理学部の公開講座、

を行います。

福井から入学して学生の皆さんがいるので、

保護者の皆さんとお目にかかる、

保護者会を開催すると同時に、

これから入学を考えてくださる、

高校生の皆さんにお会いする機会を設けたい、

という企画です。

人間文化学科も、私が、

文学で京都を読む、

のタイトルで、お話しいたします。

よろしくお願いします。

報告:長沼光彦

福井におじゃまします。

オータムフェア in 福井、

という題で、

ミニオープンキャンパス

(こちらは、大学の全学部学科がうかがいます)、

心理学部の公開講座、

を行います。

福井から入学して学生の皆さんがいるので、

保護者の皆さんとお目にかかる、

保護者会を開催すると同時に、

これから入学を考えてくださる、

高校生の皆さんにお会いする機会を設けたい、

という企画です。

人間文化学科も、私が、

文学で京都を読む、

のタイトルで、お話しいたします。

よろしくお願いします。

報告:長沼光彦

2016年09月28日

とりあえずいいね!

皆さんは、外にご飯を食べにいったら、

まず何をしますか。

SNSにアップするために、

写真を撮るかもしれませんね。

(SNSは、ソーシャルネットワークサービスです。

ブログ、ツィッター、フェイスブックなど。)

お知り合いに、今自分が食べてるものを、

知ってもらうために、SNSに載せるのだと思います。

食べることは、

自分のお腹を満足させることでもありますが、

人とのコミュニケーションでもあります。

SNSに載せた写真や文章に、

いいね!が付くと、

なお嬉しいですね。

もちろん、目の前にいる人にも、

おいしいよね、と言って、

うん、おいしい、と返ってくると、

楽しくなってきます。

コミュニケーションをとることも、

嬉しいのですが、

自分の意見を聴いてくれると、

なお、うれしくなります。

いいね!という反応は、

私たちを元気づけてくれます。

ひっくり返すと、相手にも、

いいね!を言うと、

相手は嬉しく思ってくれるでしょう。

気分が乗って、場が盛り上がるでしょう。

いいね!のような肯定的な受容は、

コミュニケーションの大切な一歩目です。

日本語コミュニケーションの授業でも、

相手の発表を聴いたら、

リスペクトをしよう、と言って、

拍手をするように提案しています。

特に日本だと、拍手をするのも、

何かわざとらしい気もしないでもないですが、

いいね!という気持ちは、表に出さないと伝わりません。

それに、相手が気持ちよくなれば、

自分も気持ちが良くなると思います。

そんなわけで、とりあえず、いいね!を、

表現することを提案しています。

報告:長沼光彦

まず何をしますか。

SNSにアップするために、

写真を撮るかもしれませんね。

(SNSは、ソーシャルネットワークサービスです。

ブログ、ツィッター、フェイスブックなど。)

お知り合いに、今自分が食べてるものを、

知ってもらうために、SNSに載せるのだと思います。

食べることは、

自分のお腹を満足させることでもありますが、

人とのコミュニケーションでもあります。

SNSに載せた写真や文章に、

いいね!が付くと、

なお嬉しいですね。

もちろん、目の前にいる人にも、

おいしいよね、と言って、

うん、おいしい、と返ってくると、

楽しくなってきます。

コミュニケーションをとることも、

嬉しいのですが、

自分の意見を聴いてくれると、

なお、うれしくなります。

いいね!という反応は、

私たちを元気づけてくれます。

ひっくり返すと、相手にも、

いいね!を言うと、

相手は嬉しく思ってくれるでしょう。

気分が乗って、場が盛り上がるでしょう。

いいね!のような肯定的な受容は、

コミュニケーションの大切な一歩目です。

日本語コミュニケーションの授業でも、

相手の発表を聴いたら、

リスペクトをしよう、と言って、

拍手をするように提案しています。

特に日本だと、拍手をするのも、

何かわざとらしい気もしないでもないですが、

いいね!という気持ちは、表に出さないと伝わりません。

それに、相手が気持ちよくなれば、

自分も気持ちが良くなると思います。

そんなわけで、とりあえず、いいね!を、

表現することを提案しています。

報告:長沼光彦

2016年09月27日

アイドルはつくられる

本日の、4年生ゼミの話です。

バーチャルアイドルについて、

考えているのですが、

人間のアイドルとの違いを、

どのように説明していいか、

よくわからなくなった、という話です。

(バーチャルアイドルは、

コンピューターCGで作られたアイドルで、

初音ミクという名前の、

ボーカロイド(歌をうたうキャラクター)が、

知られています。

皆さんは、知らないかもしれませんが。)

ヒントになるかどうか、

わかりませんが、

と断りながら、

以下の話をしました。

アイドルが世に出るためには、

いろいろな人が関わっています。

歌を作る人、衣装を作る人、

振り付けをする人、

写真を撮る人、

コンサートの舞台を作る人、

などなど。

それらを総合的にプロデュースする人もいます。

AKB48でいうと、秋元康ですね。

となると、アイドルはいろいろな人が関わって、

作り上げるものだと、言って良いでしょう。

もちろん、ご本人がもともと持っている、

魅力も大切ですが。

ご本人の個性も重んじるならば、

コラボレーションと言っても良いかと思います。

いろいろな作り手と、自分をプレゼンする、

コラボレーションをするわけです。

それぞれのアイドルが、

どのような意図で作られているか、

どのような素材を組み合わせているか。

そんなことを考えるのも、

文化研究です。

(文化記号論、という方法です。)

これは言わば、アイドルを、

小説や詩のように、

どのような意図で作られているか、

読み取る作業です。

そういう意味では、

私がもともと研究している、

文学研究と同じ方法で、

文化を研究しているのです。

こういう考え方を鍛えていくと、

世の中のいろいろな現象の意味を、

読み取ることができるようになります。

報告:長沼光彦

2016年09月26日

文章を書けない人

本日、大学に行きましたら、

さっそく、卒論の話で相談を受けました。

4年生の皆さんは、

気合いが入ってきたようです。

相談の内容は、いろいろですが、

なかに、

文章が書けない、という人がいます。

よくよく話を聞いていますと、

文章がまったく書けない、ということではなく、

「うまく」書けない、ということのようです。

まとまっていて、構成が整った、

読みやすい、文章が、

書けない、ということです。

いい文章を書きたい、

と思う気持ちは大切です。

一方で、良い文章を書こうと、

強く思いすぎると、

一言も書けなくなってしまいます。

まずは、メモみたいなもので良いので、

アイデアを書き留めることが大切です。

言葉にすると、自分の考えが、

はっきりと目に見えるので、

次はどうしようかな、という、

次の一歩も決めやすくなります。

自分のアイデアが出てこない場合は、

読んでみて気にかかった、

人の文章を、書き写してみるのも、

良いでしょう。

人の考えは、良いと思ったら、

どんどん参考にしたら、

良いのです。

(論文の場合は、参考にしましたよ、

と、註釈で断る必要がありますが。)

考えることは必要なのですが、

まず一歩踏み出すことも大切です。

書けないと悩みすぎないで、

まずは、言葉にしてみましょう。

こういうチャレンジの姿勢は、

アクティブラーニングの、

考え方にも、つながるでしょう。

報告:長沼光彦

さっそく、卒論の話で相談を受けました。

4年生の皆さんは、

気合いが入ってきたようです。

相談の内容は、いろいろですが、

なかに、

文章が書けない、という人がいます。

よくよく話を聞いていますと、

文章がまったく書けない、ということではなく、

「うまく」書けない、ということのようです。

まとまっていて、構成が整った、

読みやすい、文章が、

書けない、ということです。

いい文章を書きたい、

と思う気持ちは大切です。

一方で、良い文章を書こうと、

強く思いすぎると、

一言も書けなくなってしまいます。

まずは、メモみたいなもので良いので、

アイデアを書き留めることが大切です。

言葉にすると、自分の考えが、

はっきりと目に見えるので、

次はどうしようかな、という、

次の一歩も決めやすくなります。

自分のアイデアが出てこない場合は、

読んでみて気にかかった、

人の文章を、書き写してみるのも、

良いでしょう。

人の考えは、良いと思ったら、

どんどん参考にしたら、

良いのです。

(論文の場合は、参考にしましたよ、

と、註釈で断る必要がありますが。)

考えることは必要なのですが、

まず一歩踏み出すことも大切です。

書けないと悩みすぎないで、

まずは、言葉にしてみましょう。

こういうチャレンジの姿勢は、

アクティブラーニングの、

考え方にも、つながるでしょう。

報告:長沼光彦

2016年09月25日

明日から後期授業が始まります

明日から後期授業が始まります。

この週末は、開始前の貴重なお休み、

という感じです。

ただ、学生の皆さんは、

あまり休んでいないようですね。

アルバイトなどで、忙しいようです。

教員も休みたいところですが、

どうやら、月曜日からの授業の、

準備をしているようです。

私が大学生の頃は、

大学の先生は、

ゆとりのある生活を送っているような、

気がしていました。

授業や研究に熱心に取り組んでいると、

わりと忙しいようです。

したいことがあり、

充実しているならば、

休まなくても、いいのかもしれません。

学生の皆さんも、

忙しい、というわりに、

元気そうに活躍しているのは、

自分の目標があるからでしょう。

まあ、たまには、

ぼーっと過ごした方が、

いいような気もしますが。

報告:長沼光彦

タグ :後期開始

2016年09月24日

4年生は、卒論の準備をしていました

今週は、後期の授業が始まる、

1週間前でした。

台風の影響で、

天候の悪い日もあったのですが、

図書館で調べ物をしている学生もいました。

よくよく見ると、

私のゼミの4年生でした。

卒論の準備をしていたのだそうです。

今、こんな感じで進めていますと、

知らせてくれたので、

今度は、ここを調べたらと、

提案しました。

学生それぞれの発想や、

考え方があるので、

論文の進め方も、

それぞれ違います。

適切な提案をするのも、

なかなか難しいところがあります。

ひとまず、次にすべきことが、

見えてきたようなので、

邪魔しないように、

退散してきました。

報告:長沼光彦

2016年09月23日

前期卒業式が行われました

本日、9月24日、金曜日、

前期卒業式が行われました。

会場は、本学のお御堂です。

保護者の皆様と、

教員が列席しました。

本学の卒業式では、

角帽をかぶり、

ガウンを身につけます。

アメリカの大学生が登場する映画では、

おなじみですが、

日本では珍しいかもしれませんね。

卒業生の皆さんも、

特別な衣装に、

晴れがましい気持ちになるようです。

少しさびしい気持ちもしますが、

卒業生の皆さんにとっては、

新しい一歩です。

ご卒業おめでとうございます。

報告:長沼光彦

2016年09月22日

アクティブラーニングもいろいろある

今、日本の教育界は、

21世紀型のスキルを身につけるため、

アクティブラーニングを、

推進しようとしています。

上田信行先生が、実践の子ども学で、

今、教育界が変わろうとしている、

とおっしゃったのも、

その話です。

アクティブラーニングとは、

端的に言うと、

学生や生徒の、主体的な参加を促す、

学習方法です。

21世紀に、なぜそれが必要になるかというと、

現代を、答のない時代と、

位置づけるからです。

21世紀の世の中は、新しい事態(特に困るような事件)が、

年々起こり、これに対応していく必要があります。

自分で解決しなければならないのが、

21世紀を生きる人間の生き方です。

そこで、アクティブラーニングを、

課題解決型学習と、

いうこともあります。

上田信行先生が、研究している、

子ども学は、

そのアクティブラーニングと、

共通点もあり、異なる点もあります。

上田先生は、

プレイフルラーニングという言葉を、

使っているように、

人間の主体性は、

楽しむこと、チャレンジすること、

そういう気持ち(マインド)に、

変わることが必要だと考えています。

そういう話は、

今世間でいう、21世紀型スキルで、

大きく採り上げられているわけではありません。

しかし、そのプレイフルな要素が、

人を動かすということに、

共感する人は多くいます。

つまり、アクティブラーニングと一口に言っても、

いろいろなアクティブラーニングがあるのです。

むしろ、これから育てていく、

教育の考え方です。

教育現場の先生方の話をうかがうと、

それぞれ、生徒や学生の、

やる気をどうやって、導き出すか、

ということを考えていらっしゃいます。

そういう考えを持っている先生たちは、

すでに、それぞれのアクティブラーニングを、

試みていると思います。

そういう、いろいろな試みを知ることが、

アクティブラーニングの意味を、

考えるきっかけになります。

人間文化学科でも、

京都フィールドワーク、話し言葉教育、

などの名で、学生が主体的に取り組む学び、

実践的な学習を進めてきました。

(LilyPad研究会、編集倶楽部、

ライブラリーメイトなど、

学生の自主的な勉強会から、

スタートした活動も、

その一環です。)

この機会に、

いろいろなアクティブラーニングを取材して、

より面白い、実践型学習を推進したいと、

思っています。

報告:長沼光彦

21世紀型のスキルを身につけるため、

アクティブラーニングを、

推進しようとしています。

上田信行先生が、実践の子ども学で、

今、教育界が変わろうとしている、

とおっしゃったのも、

その話です。

アクティブラーニングとは、

端的に言うと、

学生や生徒の、主体的な参加を促す、

学習方法です。

21世紀に、なぜそれが必要になるかというと、

現代を、答のない時代と、

位置づけるからです。

21世紀の世の中は、新しい事態(特に困るような事件)が、

年々起こり、これに対応していく必要があります。

自分で解決しなければならないのが、

21世紀を生きる人間の生き方です。

そこで、アクティブラーニングを、

課題解決型学習と、

いうこともあります。

上田信行先生が、研究している、

子ども学は、

そのアクティブラーニングと、

共通点もあり、異なる点もあります。

上田先生は、

プレイフルラーニングという言葉を、

使っているように、

人間の主体性は、

楽しむこと、チャレンジすること、

そういう気持ち(マインド)に、

変わることが必要だと考えています。

そういう話は、

今世間でいう、21世紀型スキルで、

大きく採り上げられているわけではありません。

しかし、そのプレイフルな要素が、

人を動かすということに、

共感する人は多くいます。

つまり、アクティブラーニングと一口に言っても、

いろいろなアクティブラーニングがあるのです。

むしろ、これから育てていく、

教育の考え方です。

教育現場の先生方の話をうかがうと、

それぞれ、生徒や学生の、

やる気をどうやって、導き出すか、

ということを考えていらっしゃいます。

そういう考えを持っている先生たちは、

すでに、それぞれのアクティブラーニングを、

試みていると思います。

そういう、いろいろな試みを知ることが、

アクティブラーニングの意味を、

考えるきっかけになります。

人間文化学科でも、

京都フィールドワーク、話し言葉教育、

などの名で、学生が主体的に取り組む学び、

実践的な学習を進めてきました。

(LilyPad研究会、編集倶楽部、

ライブラリーメイトなど、

学生の自主的な勉強会から、

スタートした活動も、

その一環です。)

この機会に、

いろいろなアクティブラーニングを取材して、

より面白い、実践型学習を推進したいと、

思っています。

報告:長沼光彦

2016年09月21日

本格的にやってみる 実践の子ども学②

上田信行先生お招きした、子どもの実践学。

本日は、マール・ブランシュ北山店で、

待ち合わせをするところから、

始まりました。

受講生の皆さんで、ケーキを買っていって、

カフェを演出しよう、という目的です。

自分の楽しめる、人も楽しめる場を、

演出してみよう、ということです。

昨日も、NHKプロフェッショナルような、

ムービーを作成し、

自分の夢を語りました。

そして、プロのプロモーションビデオを模して、

ダンスをして、ムービーを作ってみました。

本物っぽく、本格的にやってみる。

それが、これらのワークショップの目的です。

上田先生は、こういう特別な感じがある場で、

本格的にやってみることを、

ステージ、という言葉で説明します。

あまりたいしたことのない場所では、

なかなか本気になれません。

本格的な場であるからこそ、

本気で取り組もうという気持ちになれます。

ならば、自分をそういう特別な場に置くように、

心構えを作りたい。

そういう自分に用意する、自分が主人公になるような、

本格的な場面を、ステージというのです。

(人間文化学科でも、

ラジオ番組を作ったり、

京都百人一首のカルタを作ったりするのは、

そういう本格的な場で、

チャレンジしてほしいからです。)

帰りには、

自分の五感+1感を刺激するものを、

スマホのムービーに撮影していくことにしました。

五感を映像に置き換えようと思うと、

周囲に対する注意力が刺激されます。

+1感は、その日のテーマによって、

五感以外の心に感じることを、

撮影します。

今回のテーマは、

プレイフル(楽しめること)です。

大学に戻ると、

五感のムービーを、

iMovieで編集します。

昨日のiMovieは、

テンプレートに当てはめて作りましたが、

今回は一から作ります。

そのため、できあがったものは、

それぞれ個性的な仕上がりでした。

ここにも、受講した皆さんの、

本格的にやろう、という気持ちが、

現れたようです。

本格的な気分で行動できる場、

ステージを設けること。

それは、人を自主的に行動へと導く、

きっかけとなるのです。

報告:長沼光彦

本日は、マール・ブランシュ北山店で、

待ち合わせをするところから、

始まりました。

受講生の皆さんで、ケーキを買っていって、

カフェを演出しよう、という目的です。

自分の楽しめる、人も楽しめる場を、

演出してみよう、ということです。

昨日も、NHKプロフェッショナルような、

ムービーを作成し、

自分の夢を語りました。

そして、プロのプロモーションビデオを模して、

ダンスをして、ムービーを作ってみました。

本物っぽく、本格的にやってみる。

それが、これらのワークショップの目的です。

上田先生は、こういう特別な感じがある場で、

本格的にやってみることを、

ステージ、という言葉で説明します。

あまりたいしたことのない場所では、

なかなか本気になれません。

本格的な場であるからこそ、

本気で取り組もうという気持ちになれます。

ならば、自分をそういう特別な場に置くように、

心構えを作りたい。

そういう自分に用意する、自分が主人公になるような、

本格的な場面を、ステージというのです。

(人間文化学科でも、

ラジオ番組を作ったり、

京都百人一首のカルタを作ったりするのは、

そういう本格的な場で、

チャレンジしてほしいからです。)

帰りには、

自分の五感+1感を刺激するものを、

スマホのムービーに撮影していくことにしました。

五感を映像に置き換えようと思うと、

周囲に対する注意力が刺激されます。

+1感は、その日のテーマによって、

五感以外の心に感じることを、

撮影します。

今回のテーマは、

プレイフル(楽しめること)です。

大学に戻ると、

五感のムービーを、

iMovieで編集します。

昨日のiMovieは、

テンプレートに当てはめて作りましたが、

今回は一から作ります。

そのため、できあがったものは、

それぞれ個性的な仕上がりでした。

ここにも、受講した皆さんの、

本格的にやろう、という気持ちが、

現れたようです。

本格的な気分で行動できる場、

ステージを設けること。

それは、人を自主的に行動へと導く、

きっかけとなるのです。

報告:長沼光彦

2016年09月20日

体を動かすことから始めよう 実践の子ども学

本日は、上田信行先生をお招きして、

「実践の子ども学」が開講されました。

朝、学生と顔を合わせ、

自己紹介をしたあと、

さっそく、ムービーをつくろう、

と提案します。

マックに入っている、

imovieの使い方を、簡単に説明すると、

さあ、スマホでムービーを撮っておいで、

とうながします。

まず体を動かそう、

行動してみよう、

というのが、上田流です。

ムービーをつくるのは、

上田先生のワークショップの方法の一つです。

ただ、大切なのは、

ムービーを作る作業自体ではありません。

行動してみて、自分の行動を振り返り、

さらにステップアップする、

そういう学びをのプロセスを、

まずは自分で経験してほしいということです。

本日は、「起承転結」ではなく、

「結転承起」で行かないと、

今の時代では、遅いんですよ、

とお昼休みにおっしゃっていました。

(段取りをひっくり返して、

まずは、結論が先に来るくらいで、

いかないと、世の中の変化に、

適応できないということですね。

本日の話の中でも、

教育は今大きく変化している。

私たちも、変わらなければならない、

とお話しています。

というわけで、本日はスピード感をもって、

進行しました。

imovieで、本学のいいところを、

紹介するムービーをつくります。

レゴを積みあげる競争で、

受講生の皆さんの気持ちが、

盛り上がったところで、

レゴで自己表現をしてみます。

お昼休みをはさんで、

NHKプロフェッショナルのような、

ムービーが作れる、スマホアプリを使い、

自分をプレゼンするムービーを作ってみます。

最後に、ポップスのプレゼンテーションムービーを、

再現するワークショップをしました。

ダンスをしながら歌うムービーなので、

皆でダンスをします。

こんなに盛りだくさんなのは、

「まずは体を動かしてみよう」を、

体験するためです。

私たちは、普段、

自分の習慣的な行動パターンにはまっていて、

新しいことにチャレンジすることをわりと好みません。

(新しいことが好きな人も、もちろん、

いると思いますが。)

学ぶということは、新しいことを知ることですから、

実はチャレンジが必要です。

そのためには、マインド(気持ち)を、

転換する必要があるのですが、

なかなか難しい。

ですから、参加した人たちが、

「学ぶ」ことを考えてもらうために、

まずは、「体を動かす」ことを経験してもらい、

その意味を考えるきっかけとしてほしいのです。

意味を考えるためには、

ふりかえり、が必要です。

本日は、上田先生のアシスタントとして、

来ていただいた、同志社女子大学の卒業生のお二人に、

ふりかえりのムービーを作ってもらいました。

それを見て参加した皆さんは、

自分の一日の体験を見直す、

きっかけになったと思います。

そのまとめの言葉は、

「Feel Musically 」です。

今、上田先生は、音楽的に考える、

ということができるのではないか、

と提案しようとしているそうです。

その言葉を、今日のワークショップに、

さっそく、付けていただいた形です。

(以下、上田先生と、今回の授業について、

少し説明を付け加えておきます。)

上田信行先生は、

「プレイフル・シンキング」(宣伝会議、2009)、

「プレイフル・ラーニング」(三省堂、2012)、

など、著作の名にあるように、

プレイフルに(楽しく)、学び、考え、

物事に取り組む方法を、

教育工学の観点から考えていらっしゃいます。

ここ数年、夏休みが終わる、

この時期に、「実践の子ども学」の題で、

集中講義に来ていただいています。

(昨年、図書館に関する公開講座で、

ゲストにお招きしました。)

全学に開いている科目ですので、

人間文化以外の学生さんも、

多く参加しています。

私はといいますと、

上田先生が集中講義でいらしているときに、

お邪魔して、刺激を受けて、

感想を言ったりしています。

報告:長沼光彦

「実践の子ども学」が開講されました。

朝、学生と顔を合わせ、

自己紹介をしたあと、

さっそく、ムービーをつくろう、

と提案します。

マックに入っている、

imovieの使い方を、簡単に説明すると、

さあ、スマホでムービーを撮っておいで、

とうながします。

まず体を動かそう、

行動してみよう、

というのが、上田流です。

ムービーをつくるのは、

上田先生のワークショップの方法の一つです。

ただ、大切なのは、

ムービーを作る作業自体ではありません。

行動してみて、自分の行動を振り返り、

さらにステップアップする、

そういう学びをのプロセスを、

まずは自分で経験してほしいということです。

本日は、「起承転結」ではなく、

「結転承起」で行かないと、

今の時代では、遅いんですよ、

とお昼休みにおっしゃっていました。

(段取りをひっくり返して、

まずは、結論が先に来るくらいで、

いかないと、世の中の変化に、

適応できないということですね。

本日の話の中でも、

教育は今大きく変化している。

私たちも、変わらなければならない、

とお話しています。

というわけで、本日はスピード感をもって、

進行しました。

imovieで、本学のいいところを、

紹介するムービーをつくります。

レゴを積みあげる競争で、

受講生の皆さんの気持ちが、

盛り上がったところで、

レゴで自己表現をしてみます。

お昼休みをはさんで、

NHKプロフェッショナルのような、

ムービーが作れる、スマホアプリを使い、

自分をプレゼンするムービーを作ってみます。

最後に、ポップスのプレゼンテーションムービーを、

再現するワークショップをしました。

ダンスをしながら歌うムービーなので、

皆でダンスをします。

こんなに盛りだくさんなのは、

「まずは体を動かしてみよう」を、

体験するためです。

私たちは、普段、

自分の習慣的な行動パターンにはまっていて、

新しいことにチャレンジすることをわりと好みません。

(新しいことが好きな人も、もちろん、

いると思いますが。)

学ぶということは、新しいことを知ることですから、

実はチャレンジが必要です。

そのためには、マインド(気持ち)を、

転換する必要があるのですが、

なかなか難しい。

ですから、参加した人たちが、

「学ぶ」ことを考えてもらうために、

まずは、「体を動かす」ことを経験してもらい、

その意味を考えるきっかけとしてほしいのです。

意味を考えるためには、

ふりかえり、が必要です。

本日は、上田先生のアシスタントとして、

来ていただいた、同志社女子大学の卒業生のお二人に、

ふりかえりのムービーを作ってもらいました。

それを見て参加した皆さんは、

自分の一日の体験を見直す、

きっかけになったと思います。

そのまとめの言葉は、

「Feel Musically 」です。

今、上田先生は、音楽的に考える、

ということができるのではないか、

と提案しようとしているそうです。

その言葉を、今日のワークショップに、

さっそく、付けていただいた形です。

(以下、上田先生と、今回の授業について、

少し説明を付け加えておきます。)

上田信行先生は、

「プレイフル・シンキング」(宣伝会議、2009)、

「プレイフル・ラーニング」(三省堂、2012)、

など、著作の名にあるように、

プレイフルに(楽しく)、学び、考え、

物事に取り組む方法を、

教育工学の観点から考えていらっしゃいます。

ここ数年、夏休みが終わる、

この時期に、「実践の子ども学」の題で、

集中講義に来ていただいています。

(昨年、図書館に関する公開講座で、

ゲストにお招きしました。)

全学に開いている科目ですので、

人間文化以外の学生さんも、

多く参加しています。

私はといいますと、

上田先生が集中講義でいらしているときに、

お邪魔して、刺激を受けて、

感想を言ったりしています。

報告:長沼光彦

2016年09月19日

物語は世界を変える

たとえ落ち込んでいても、

マンガや映画を観たりすると、

気分がすっきりとしたりします。

(もちろん、小説もそうですね。)

おそらく、マンガや映画が、

自分の忘れていた、

良い経験や考え方を、

思い出させてくれるからでしょう。

落ち込んでいるときは、

悪いことしか思い浮かばないものです。

しかし、世の中の見方は、

ひとつではありません。

よく考えてみれば、

解決策や、とりあえずごまかす方法が、

あるはずです。

落ち込むと、いろいろな可能性が、

見えなくなるのですね。

マンガや映画のストーリーは、

そういう可能性を、

私たちに見せてくれます。

それは、つまり、

世界の見方を変える、

ということです。

フィクションには、

観た人の、行動を、

変えることもあるでしょう。

報告:長沼光彦

2016年09月18日

卒論はどこから手をつけるのか

後期が始まると、4年生の皆さんは、

卒論の仕上げに、取り組むことになります。

(夏休みに、頑張って、

作業を進めていることと思いますが。)

とはいえ、作業を進めると、

ふと進まなくなることもあるでしょう。

最初に取り組みはじめた頃は、

どこから手をつけたらいいか、

わからない、という声も聴いたりしました。

はじめから、まとまった答を、

探そうとしても、なかなかうまくいきません。

世の中には、いろいろな人が、

いろいろな答を用意しているので、

それを集めてみるのが良いでしょう。

例えば、ポケモンでも、

いろいろな考え方を持っている人がいます。

その考えを、じっくり見直してみて、

自分が納得するかどうか、

確かめてみましょう。

まずは、そのあたりから、

自分の意見が出てくると思います。

報告:長沼光彦

タグ :卒論

2016年09月17日

後期の授業が始まる頃です

大学もそろそろ始まりそうなので、

学生の皆さんも、ちらほらと、

大学に来ているようです。

前期の成績が届いたので、

後期の授業の計画を考えているのでしょう。

とりあえず、来週は、

集中扱いの授業があります。

そして、前期卒業式があります。

それが終わると、いよいよ後期の

始まりです。

教員も、授業の準備を始めています。

報告:長沼光彦

タグ :後期開始

2016年09月16日

月は見えなくとも

昨日、9月15日は、中秋の名月でした。

ただ、ここのところつづく雨模様で、

きれいに見ることができなかったかもしれません。

兼好法師「徒然草」は、

次のようなことを言っています。

(国語の教科書でもおなじみですね。)

花は盛りに、月は隈なきをのみ見るものかは。

雨に向かひて月を恋ひ、垂れ込めて春の行方知らぬも、

なほあはれに情け深し。

桜は満開のとき、

月は雲に邪魔されずに煌々と明るいときが、

最も良い見所だろうか。

雨が降っているときに、

月を見たいと思うような時や、

家に閉じこもって、

春が過ぎゆくのを知らない場合でも、

直接に見るよりも、むしろ、よりいっそう、

心を動かされるものではないだろうか。

結局、物事の美しさを決めるのは、

人間の心だということです。

花を見たい、月を見たい、

という心があればこそ、

美しく見えるわけです。

昨日のテレビのニュースで、

月をクローズアップして、

映していたところがありました。

ありがたいのですが、

兼好法師に言わせれば、

野暮かもしれませんね。

見えないときは、

見えないなりの楽しみ方を、

しても良いのかなと思いました。

(そんなわけで、下の写真は、

昨日の写真ではありません。)

報告:長沼光彦

タグ :中秋の名月

2016年09月15日

京都駅前も京都です

京都駅近辺は、平安京を基準としてみると、

都の南側ということになります。

現在は、京都の入り口ということになりますが、

平安京の入り口は、もう少し南側になります。

東寺のあるあたりが、

平安京の境で、

東寺の入り口である、

羅城門も近辺にありました。

現在の京都駅ビルは、

1997年に開業されました。

京都の入り口として、

門をコンセプトとして、

設計されています。

国内外から訪れる、

お客さんを迎え入れるため、

観光案内所の他、

ちょっとしたイベントを行うこともあります。

先日、通りかかったときは、

音楽に合わせた、

噴水が変化する催しものが行われていました。

駅ビル向いの、京都タワーは、

1964年開業です。

開業当時は、高い建物をたてることに、

異論もありましたが、

現在では、

京都駅前の名所となっています。

現在の京都駅ビルは、

壁面がガラスですので、

京都タワーが、映ります。

京都駅を訪れた観光客の皆さんは、

京都タワーを背景に記念撮影をしています。

現代の建築物ですが、

すっかり京都の顔として、

馴染みました。

報告:長沼光彦

2016年09月14日

図書館でコピーをする

研究の話の続きです。

図書館で資料を見つけたら、

必要なところを、コピーします。

読んだら、それで終わり、

でいいような気もするかもしれません。

しかし、わたしの場合は、

コピーして、その文章に、

付箋を貼ったり、線を引いたり、

書き込んだりします。

ひとつの文章や、資料の中には、

いろいろな情報が、盛り込まれています。

まずは、それを拾い上げる必要があります。

線や付箋は、その目印ですね。

ここから拾い上げるぞ、

という目印の旗を立てるわけです。

芥川龍之介は、詩にも、

興味があったんだな、と、

関連箇所に印をつけます。

つぎに、その情報を、

自分の使おうと思うことに、

関連づけなければいけません。

拾い上げた情報を、

自分の意見や考え方と、

結びつけます。

それが、書き込みになったりします。

芥川は、ボードレールを評価してるようだ。

象徴主義、頽廃主義、とか、

関連ワードをあげたりします。

また、当時のボードレール評価を調べよ、とか。

今後の目標を書いたりします。

そんなわけで、資料を読むのは、

ただ字を追うのではなく、

考える作業なのです。

それで、書き込んだり、

付箋を貼る必要があるので、

コピーをとるわけです。

(ちなみに、著作権保護のため、

書籍は、一冊まるごとコピーすることは、

できません。

本は、線を引きたい場合は、

購入することになります。)

報告:長沼光彦

図書館で資料を見つけたら、

必要なところを、コピーします。

読んだら、それで終わり、

でいいような気もするかもしれません。

しかし、わたしの場合は、

コピーして、その文章に、

付箋を貼ったり、線を引いたり、

書き込んだりします。

ひとつの文章や、資料の中には、

いろいろな情報が、盛り込まれています。

まずは、それを拾い上げる必要があります。

線や付箋は、その目印ですね。

ここから拾い上げるぞ、

という目印の旗を立てるわけです。

芥川龍之介は、詩にも、

興味があったんだな、と、

関連箇所に印をつけます。

つぎに、その情報を、

自分の使おうと思うことに、

関連づけなければいけません。

拾い上げた情報を、

自分の意見や考え方と、

結びつけます。

それが、書き込みになったりします。

芥川は、ボードレールを評価してるようだ。

象徴主義、頽廃主義、とか、

関連ワードをあげたりします。

また、当時のボードレール評価を調べよ、とか。

今後の目標を書いたりします。

そんなわけで、資料を読むのは、

ただ字を追うのではなく、

考える作業なのです。

それで、書き込んだり、

付箋を貼る必要があるので、

コピーをとるわけです。

(ちなみに、著作権保護のため、

書籍は、一冊まるごとコピーすることは、

できません。

本は、線を引きたい場合は、

購入することになります。)

報告:長沼光彦

2016年09月13日

夢ナビに参加した授業ムービーが公開されています

以前紹介しましたように、

本学は、夢ナビライブ大阪2016に、

参加しました。

そのときのミニ講義の内容や、ムービーが、

インターネット上で、公開されています。

よろしければ、ご覧ください。

人間文化学科からは、

平野美保先生が、

「笑顔のコミュニケーション」の題名で、

参加しました。

夢ナビホームページ

「京都ノートルダム女子大学の教員によるミニ講義」上の見出しでは、

「スピーチやプレゼンテーション力を磨いて、自分らしく生きるには?」

となっています。

他の学科の授業も、

それぞれ興味を引く内容だと思います。

本学教員の授業の魅力に触れてみてください。

報告:長沼光彦

2016年09月12日

なぜ、うまくいかない話が読まれるのか

ハッピーエンド、うまくいく話が、

好きですよね。

見ていて、すっきりします。

一方で、うまくいかない話、

人を裏切ってしまう話、

ちょっと悪いことをしてしまった話、

そういうエピソードも、

小説や映画や漫画の中にも、

あります。

小説でいうと、太宰治の作品なんかが、

そうですね。

嘘をつく、見栄を張る、

裏切る、仲違いする、

などという、エピソードが語られます。

そんな話ですが、

読者は多いですね。

なぜでしょう。

人は、うまくいかないから、

うまくいく話(ハッピーエンド)を、

楽しみたくなります。

一方で、うまくいかない自分を、

認めてほしい、という気持ちもあります。

小説や映画のうまくいかない話は、

そういう自分と身近な人物を描いています。

こういうことあるよな、

という共感が得られます。

おそらく、人は、

うまくいくという夢(ハッピーエンド)も、

いつか実現したいと思い、

うまくいかない自分と、

同じ境遇の人を見つけたい、

とも思っているのでしょう。

だから、世の中には、

ハッピーエンドの話もあれば、

うまくいかない話もあるのです。

報告:長沼光彦

2016年09月11日

オープンキャンパスにおいでいただきありがとうございます

本日9月11日は、

オープンキャンパスを開催しました。

多くのご来場、ありがとうございます。

人間文化学科は、

模擬授業を、吉田朋子先生が、

「名作って、どこがすごいの?

ギリシア彫刻から現代美術まで

約2500年の中から選んで鑑賞しましょう」

の題で行いました。

「サモトラケのニケ」から、

モネの睡蓮まで、

美術作品の背景や見所を、

紹介しました。

体験授業は、

鷲見朗子先生が、

「アラビア語を話してみよう」の題で、

アラビア語の入門編を用意しました。

独特の形のアラビア文字に、

触れてみて、どのように感じられたでしょうか。

本日は、多くの方に、

学生が案内するキャンパスツアー

大学の施設をご覧いただきました。

学内寮があるのも、

本学の特徴です。

キャンパスや施設の特徴を、

実際に確かめていただけたら、

幸いです。

今後も、

大学においでいただく機会を用意しています。

10月10日月曜日は、

オープンクラスを行います。

大学の普段の授業をご覧いただけます。

祝日ですが、大学は授業を行っています。

よろしければ、おいでください。

10月29日、30日は、

大学祭、ND祭を行います。

この日は、受験生の皆さんに向けて、

入試相談会を開催しています。

学科の学びについて、

質問や相談も承っています。

ぜひおいでください。

報告:長沼光彦