2014年12月30日

日本年中行事論 特別講義を下鴨神社で実施

人間文化学科3・4年次生科目「日本年中行事論」の特別講義を11月と12月、2回にわたり実施しました。受講生50名が賀茂御祖神社(下鴨神社)に赴き、同神社権宮司 宮暘(みや よう)先生の御講義を拝聴しました。下鴨神社での特別講義は、今年で4年目になります。

第1回は、まず同神社秘書課長 中田先生が、30分ほど境内をご案内下さいました。立派な楼門をはじめ神社内の多くの建物が江戸時代に建てられ、重要文化財に指定されていること、「賀茂御祖」である玉依姫命、賀茂建角身命二柱の神を祀る二つの本殿は国宝に指定されていることなどを、実際に巡りながらご説明下さいました。

折しも神社では、21年ごとに本殿の改修を行う「式年遷宮」が行われており、完成間近な新本殿の新しい銅の屋根が見えていました。また、同神社では毎日のように結婚式が行われますが、たまたまその日、一組の新郎新婦が境内で記念撮影をされていました、受講生一同、羨望の眼差しになったこと、もちろんでした。

宮先生のご講義は、まず下鴨神社の歴史からお話下さいました。同神社は平安京ができる前から存在し、大和朝廷からも使者が来ていたこと、本来神社の境内は現在の40倍の広さがあったこと、650年前の応仁の乱で社殿はもちろん糺の森の70%が焼失したこと、明治時代の上知令によって三度にわたり領地が国家に接収され現在の敷地になったこと、など、二千数百年以上の歴史がある神社が、どのように発展し、どんな変化を遂げてきたかについて知りました。

その他、御祭神にまつわるお話、葵祭の由来や意味・歴史、社格のお話など、学生たちにとっては耳新しいお話ばかりでした。とり分け社格については、式内社、官幣大社、十六社、二十二社、勅祭社、諸国一宮などいろいろなランクがある中で、下鴨神社はそのすべてに該当するということで、あらためて同神社の格式の高さを認識しました。

第2回は、宮先生が、受講生の質問にアトランダムにお答え下さる形の御講義でした。

Q1:神社と寺の違いは何ですか?

A:神社は神、寺は仏を祀る施設。しかし、神を祀る寺、仏を祀る神社も少なくない。神仏混淆を示す「神宮寺」もある。最近よく用いられる「寺社仏閣」という言葉は間違いで、「神社仏閣」が正しい。「寺社」は江戸時代から用いられた言葉で、それ以前は「社寺」を用いた。

Q2:毎日掃除をしますか?

A:はい。神社にとって掃除はとても重要なお勤め。8時の朝拝・朝礼のあと10時まで行う。掃除の持ち場も全員に割り当てられ、3ヶ月に一度変更・交替するようにしている。

Q3:神社でよく見かける、白紙を折って棒に垂らしてある作り物は何ですか?

A:御幣(ごへい)。「幣」は、お供え物。「官幣」は、国が御幣を神社に奉るの義。現在、宮中からいただく御幣は五色の絹で、これを箱に入れて神に供える。紙を折って作った飾りは、「紙垂(しで)」と呼ぶ。聖域との結界を示すためにしめ縄を張り、そこに紙垂を垂らす。本来は、清浄な麻の繊維で作ったが、紙でそれに似せて作るようになり、今はそれが主流になってしまった。

Q4:宮先生はなぜ神主になられたのですか?

A:神主という言葉は、現在は職掌名としては使わず、もっぱら「神職」を用いる。明治政府は法律で社家制度(神職の世襲制)を廃止し、皇典講究所という神主養成学校(國學院大學など)を作った。誰でも神職に就けるようになったわけで、自分も大学進学にあたり、その道を選ぶことにした。自分の家系では、初めて神主になったかもしれない。

Q5:おみくじは、何が出るのが最もいいのですか? またどのタイミングで引けばいいのでしょうか?

A:おみくじの起源は古い。神の思し召しをうかがうのだから、お参りをした後、引くのがよい。必ず何が知りたいかを決めてから引くこと、そして、大吉・大凶にかかわらず、おみくじに書かれた文章をよく読むことが大切。

Q6:式年遷宮とは何ですか? 実施時期や場所に意味がありますか? 神が移るのですか、神を移すのですか?

A:神の引越のこと、「御動座(ごどうざ)」とも言う。御神体という語は用いず、「御(ぎょ)」という。すなわち「御の御動座」のこと。そもそも、社殿が設けられたのはそれほど古いことではない。神奈備の森など、全体が祀られるべきものだった。森の中に入ってはいけない場所(禁足地)があり、そこに注連縄が張られ、神のおわします社殿ができた。社殿が作られれば、建て替えが必要になってくる、それが式年遷宮だ。賀茂社の遷宮については、平安時代の『延喜式』に20年ごとにせよと規定されており、満で数えるので、21年目に行う。今回は34度目の実施となる。

Q7:お賽銭の正しい入れ方はありますか?

A:いくら、どのような形でお賽銭を入れるのが幸せになれるか―これはみなさんの気持ち次第。いくらお供えをしたとしても、その人の気持ちがきれいでなければ、幸せにはなれない。

Q8:神職について、男女、国籍の差はありますか?

A:下鴨神社に現在神職は20名、そのうち女子は2名いる。わが国の職業意識として、女子を登用する点では神職がもっとも早いのではないか。それは女子特有の霊性に関係する。外国人については、東京の某神社で例がある。神社本庁が適任と判断すれば資格を与える。

【以下、受講した学生たちの感想】

・神社には何度も足を運んだことがありました。しかし、漠然とした知識しかなく、由来など詳しいことはまったく知りませんでした。ですから今日、宮先生の詳しい御講義を聴くことができ、本当によかったです。(T・Nさん)

・下鴨神社の歴史における大きさがよくわかりました。「京都を代表する神社」というイメージが「長い歴史をもち、大きな意味をもつ神社」に変わりました。社格一つとっても、これほど意味や種類がたくさんあることを知り、驚きました。とてもいい勉強になりました。(S・Hさん)

・さまざまな質問があり、その答えを聞いていると、気になることばかりで、とても勉強になりました。知識が増えてうれしいです。(K・Eさん)

・神社は、しょっちゅうお参りする身近な場所ですが、知識をもっているのともっていないのとでは、お参りする際に大きく異なってくるので、このたびのお話が聞けて、とてもよかったです。有り難うございました。(T・Yさん)

・ふだん聞くことができない貴重なお話で、非常に興味深かったです。神職さんの学校があることを初めて知りました。いったいどんなことを学ぶのか、とても気になります。女性の神職さんもいらっしゃるのですね。女性は巫女さんにしかなれないものだと思っていましたので、驚きました。 (A・Yさん)

・天照大神が瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)を下界に遣わした時に与えた三大神勅のお話が特に印象に残りました。すなわち天壌無窮、神鏡奉斎、斎庭稲穂。稲が日本神道で重視される意味が分かりました。 (W・Jさん)

(文責 堀勝博)

2014年12月27日

悲劇の美男子 平維盛

人間文化学科の「日本語と古典ゼミ」に所属する4年次生 榎本ちあきさん(和歌山県立那賀高校出身)は、日本の歴史に深い造詣をもっています。とりわけ、新撰組隊士と平家の武将については、歩く人名辞典と言っても過言でなく、一人ひとりの詳細な事績について、すべて頭に入っていて空で言うことができます。

そんな彼女ですから、卒業論文も、「平重衡人物考」と題した本格的な研究を、難なく楽しく、早々と書き上げました。自分が大好きなことについて書くわけですから、楽しくてしかたがなかったばかりか、もう1本、違うテーマで書いてみようかと思ったほど有意義な時間を過ごせたそうです。

彼女のそんな思いを無にせず、そのエネルギーを積極的に活かしてもらうため、平家の武将をテーマにエッセイを書いてもらうことにしました。

何回シリーズになるかは分かりませんが、しばらく榎本さんの平家武将論におつきあい下さい。

以下、その作品を掲載します。 【指導教員 堀勝博】

榎本ちあき 「悲劇の美男子 平維盛」

日本の女性の憧れ、光源氏。その再来と呼ばれた人物をご存じだろうか。この長い日本の歴史の中で人々から絵にも描けない美しさと大絶賛された人物は平維盛くらいであろう。

彼は、平清盛の長男・重盛の息子である。生まれた時から平家の嫡流としての運命を背負っていた。

加えて維盛は相当なイケメンだったのである。1176年、後白河法皇50歳の祝賀で、烏帽子に桜梅の枝を挿して青海波を舞い、その美しさから桜梅少将と呼ばれるほどである。

その一方で、嫡孫でありながら彼の立場は危ういものでもあった。父・重盛は清盛の長男とはいえ正室・時子の息子ではなく、維盛の妻は鹿ケ谷事件の首謀者・藤原成親の娘であったため一門からの風当たりはきつかったと考えられる。

そんな中、治承・寿永の乱が勃発。維盛は総大将となり富士川の戦いに出陣。思うように兵が集まらず、凶作で糧食の調達もままならなかったが甲斐源氏討伐に向かった。撤退の命が出た夜、富士沼の数万羽の水鳥が飛び立ち、その羽音を夜襲と勘違いした平氏軍は総崩れとなって潰走する。

1183年、倶利伽羅峠の戦いでも大将軍として出陣するが木曽義仲の戦略に嵌り大敗北。

そして都落ちの際、妻子との別れを惜しみ、遅れた維盛や弟たちは裏切りを疑われるほど重盛一族の立場は危うくなる。そして維盛は一ノ谷の戦い前後、陣中から逃亡する。のちに高野山に入って出家し、27歳で那智の沖で入水した。

このことから、維盛は戦に弱く、一門を見捨て逃亡したダメな嫡流だと評価されることが多い。確かに維盛は、病床にあった重盛に大事な黒塗りの太刀を託されただけでショックを受け、出仕もできず寝込んでしまうほど繊細であった。

しかし、維盛は常に父・重盛につき従い、それにより平家の嫡男としての素養、覚悟を身につけていったと考える。それゆえ、富士川では麓で惨敗しながらも維盛は退く気はなかった。伊藤忠清が撤退を主張したため撤退を余儀なくされたのである。富士川での汚名返上のため、出陣した倶利伽羅峠の戦いでは敗北してしまった。

都落ちで一層危うくなった重盛一族の立場、自分の敗北により力を失っていく平家一門に維盛は自らの無力さを悟ったのではないだろうか。一門を見捨てたのではなく、清盛の息子(維盛の叔父)である宗盛・知盛が中心となり平家再興を目指す一門には宗盛らの兄を父に持つ微妙な立場の嫡流で戦に弱い自分の存在は邪魔なものだと思ってしまったのであろう。

栄華を極めた平家一門。その嫡流として生まれた平維盛。その美貌や、繊細さは平安の貴族社会にはふさわしかったが、武家社会へと移行する荒れた時代には合わなかっただけなのである。平維盛は決して平家一門を見捨てた嫡流ではなく、武家にも貴族と対等に渡り合えるくらい雅で美しい人物がいたという平家一門の繁栄を象徴する人物なのである。

2014年12月22日

ノートルダムクリスマスの司会・ナレーション

2014年12月17日。

京都ノートルダム女子大学で、

クリスマスの行事が行われました。

ノートルダムの小、中、高、大学によるノートルダム・クリスマスです。

オーケストラ、ハンドベル、聖歌隊による美しい音楽、

ぬくもりある光の中で、人間文化学科の3名も司会やナレーションを担当しました。

4回生の川端佳奈さんは、司会を担当しました。

一番の上回生ということもあり、

きっちりナレーションをしなければいけないという気持ちを強く持っていたようです。

練習は、卒論の仕上げの時期でもあり、

慌ただしい毎日でしたが、毎日かかさず練習を重ねてきました。

川端さんから感想が寄せられています。

「人前で話すことが苦手だった自分が、

まさかNDクリスマスで、司会をさせていただく機会があるとは思ってもいませんでした。

今回のNDクリスマスに向けて準備する中で、

正しいイントネーションや言葉の抑揚のつけ方などご指導いただけて、

これから社会人になる私としては、学べることが多くありました。

不慣れで聞きづらく思われた方もいらっしゃったかもしれませんが、

無事に最後まで終えることができ、今はほっとしています。」

これだけ大きなホールでの司会は初めてのことだったかと思いますが

一言も間違えずに、司会をこなしました。

とても立派でした。

続いて、2人のナレーション担当者をご紹介します。

一人は、3回生の岡本華奈さんです。

岡本さんのナレーションには驚かされました。

「間」の使い方のうまさ、

天使とマリアのことばのシーンでは、一つひとつのことばが、聴き手に響いてくるようでした。

私は会場で聴いていて、涙が出てきました。

岡本さんからも感想が届いています。

「本番当日の朝も先生が練習に付き合ってくださり、そのことが大きな自信に繋がりました。

今後も話しことば教育の授業で学んだことをどんどん発揮していきたいです。」

岡本さんも、プレゼンテーション、朗読、スピーチ、日本語コミュニケーション等、

熱心に授業を受けていた一人です。

最近、内外で様々に本領を発揮しはじめている岡本さん。

自信をもって、もっともっと活躍していってもらいたいです。

最後に、もう一人のナレーション担当者をご紹介します。

2回生の横路久未さんです。

横路さんのナレーションは、抜群の表現力で、聴き手を魅了しました。

バックにはハンドベル演奏、ステージは劇。

その上に、豊かな朗読が美しくのり、キリスト降誕の物語が展開されました。

横路さんからも感想が届いています。

「ノートルダムクリスマス、とても楽しかったです。

私も幼稚園がキリスト教でクリスマスページェントをしていたので、懐かしく思いました。

ハンドベルをバックに演技とコラボできて、皆で作り上げる感じが素敵ですね!」

そう皆で作り上げるノートルダムクリスマス。

だからこそ、美しく、穏やかで、温かなものになるのかもしれません。

メリークリスマス!

写真:長沼光彦

報告:平野美保

京都ノートルダム女子大学で、

クリスマスの行事が行われました。

ノートルダムの小、中、高、大学によるノートルダム・クリスマスです。

オーケストラ、ハンドベル、聖歌隊による美しい音楽、

ぬくもりある光の中で、人間文化学科の3名も司会やナレーションを担当しました。

4回生の川端佳奈さんは、司会を担当しました。

一番の上回生ということもあり、

きっちりナレーションをしなければいけないという気持ちを強く持っていたようです。

練習は、卒論の仕上げの時期でもあり、

慌ただしい毎日でしたが、毎日かかさず練習を重ねてきました。

川端さんから感想が寄せられています。

「人前で話すことが苦手だった自分が、

まさかNDクリスマスで、司会をさせていただく機会があるとは思ってもいませんでした。

今回のNDクリスマスに向けて準備する中で、

正しいイントネーションや言葉の抑揚のつけ方などご指導いただけて、

これから社会人になる私としては、学べることが多くありました。

不慣れで聞きづらく思われた方もいらっしゃったかもしれませんが、

無事に最後まで終えることができ、今はほっとしています。」

これだけ大きなホールでの司会は初めてのことだったかと思いますが

一言も間違えずに、司会をこなしました。

とても立派でした。

続いて、2人のナレーション担当者をご紹介します。

一人は、3回生の岡本華奈さんです。

岡本さんのナレーションには驚かされました。

「間」の使い方のうまさ、

天使とマリアのことばのシーンでは、一つひとつのことばが、聴き手に響いてくるようでした。

私は会場で聴いていて、涙が出てきました。

岡本さんからも感想が届いています。

「本番当日の朝も先生が練習に付き合ってくださり、そのことが大きな自信に繋がりました。

今後も話しことば教育の授業で学んだことをどんどん発揮していきたいです。」

岡本さんも、プレゼンテーション、朗読、スピーチ、日本語コミュニケーション等、

熱心に授業を受けていた一人です。

最近、内外で様々に本領を発揮しはじめている岡本さん。

自信をもって、もっともっと活躍していってもらいたいです。

最後に、もう一人のナレーション担当者をご紹介します。

2回生の横路久未さんです。

横路さんのナレーションは、抜群の表現力で、聴き手を魅了しました。

バックにはハンドベル演奏、ステージは劇。

その上に、豊かな朗読が美しくのり、キリスト降誕の物語が展開されました。

横路さんからも感想が届いています。

「ノートルダムクリスマス、とても楽しかったです。

私も幼稚園がキリスト教でクリスマスページェントをしていたので、懐かしく思いました。

ハンドベルをバックに演技とコラボできて、皆で作り上げる感じが素敵ですね!」

そう皆で作り上げるノートルダムクリスマス。

だからこそ、美しく、穏やかで、温かなものになるのかもしれません。

メリークリスマス!

写真:長沼光彦

報告:平野美保

2014年12月19日

番組コーナー制作から話し方を磨く

「5、4、3、・、・、(本番!)」

大変な緊張感の中、

2014年12月12日

これまで準備してきた生放送番組に

1回生全員が出演しました。

いえ、実際は、「日本語コミュニケーションⅡ」での

模擬の生放送番組です。

とはいえ、

話し方はもちろん、

見せ方、

内容、

構成 等、

其々のグループが

様々に工夫して番組作りに挑戦しました。

授業全体でのコーナー名は

「知っ得コーナー」。

それだけに視聴者が

「得した!」と思えるような番組にしていく必要がありました。

そのため、企画、情報収集、構成、視覚資料・・・等、

様々に工夫を凝らしました。

その結果、

とても楽しく聞いて「得する」

有意義な番組コーナーになりました。

各グループが扱った内容は次の通り。

・公認サンタクロース

・京都の秋冬の気温とおすすめfashion

・福袋

・舞子Haaaaaan!!!!!

・ゆるキャラ

・一日でめぐる観光地 ~寺社編~

・行くべき京都のおすすめカフェ

・紅葉ライトアップ(京都)

・京都・大人のデートコース

・京都の癒やしの空間 ~カフェ・バージョン~

・行くべき京都のオススメカフェ

・ご当地グルメ

そして、授業の中で行うだけでなく、

この「(模擬)生放送本番」には、

前日の「基礎演習」一斉授業で

話をしてくださった卒業生(元NHK勤務)の

南荘真美さんの講評付。

南荘さんは、放送現場での経験を踏まえて

南荘さんは、放送現場での経験を踏まえて其々のグループの良い点を中心に

お話しくださいました。

ドキドキしましたね。

でも、本当に楽しかったですね。

この経験を通じて、

人前で話す度胸がついた人も

多くいるのではないでしょうか。

もっともっと力をつけていきましょうね。

報告 平野美保

2014年12月17日

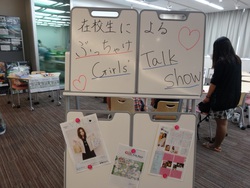

「トークショー」を振り返って

時間が経ってしまいましたが、

以前、話しことばゼミが中心になって実施した

「トークショー」を振り返ってみます。

8月2日(土)は、京都ノートルダム女子大学の

オープンキャンパスでした。

本ブログでも既に予告してきました通り、

人間文化学科の3年次生

話しことばゼミのメンバーが中心になって、

「ぶっちゃけ Girls’ Talk Show」を開きました。

学生たちが自ら企画し、準備を進め、

在学生だからこそ知ってる

人間文化学科の本当の姿を語ろうというものです。

主体的に行動できる人が

実社会で期待されている中、

なんとも頼もしい行動力です。

さて、そのメンバー有志から話を聞いてみましょう。

トークショーの司会は2人。

その中で石田さんは、最初の挨拶と進行を担当しました。

特に最初の挨拶では、緊張感があったかと思いますが、丁寧に挨拶をしていましたね。

度胸がついたのでは?

「はじめの第一声が難しかったです。

「はじめの第一声が難しかったです。どんなトーンでとか、

どのタイミングでとかいろいろと考えさせられました。

また天気や人数、状況によって挨拶の内容を

変えないといけないので

臨機応変に行動することが大切だと感じました。

とてもいい経験になりました。」

李さんは、チラシ作成や当日のパワーポイント担当。

また、このトークショーと、

別件の大きな行事とが重なりました。

さらに李さんにとって外国語である日本語での

学期末のテストにレポートもあって、

この準備の頃、大忙しだったのでは?

「そうですね。

何でも一つしかできないと思っていた私にとっては

とても不安でした。

しかし、どちらもやりたい気持ちでいっぱいだったので、

一つを選ぶことはできませんでした。

それで、一つしかできない

という考えを切り替えました。

結果的にうまくできてよかったです。

いい経験になりました。楽しかったです!」

考えを切り替えて、

一つひとつを確実に進めていったんですね。

一生懸命行ったあとの充実感は気持ちいいですね!

そして、最後に、今回のトークショーの全体をまとめていた伊勢元さん。

伊勢元さんは、企画のたたき台から、

伊勢元さんは、企画のたたき台から、関係者への依頼、アンケート作成、皆への連絡、

そして、菓子等の調達等、様々に準備をしていましたね。

大変だったかと思いますが、トークショーは大好評でした!

今、終えてみてどのように感じていますか?

「とりあえず終わってホッとしています。

初めはただ口からポロっと出ただけだった意見が、

みるみる内に膨れ上がり、沢山の方々のご協力のもとで、

今回〝トークショー″という形で、

皆さんの目に触れるものへ変貌出来たことは、

驚きとともに感謝しています。

力不足ながらも、統括という立場を経験させて頂いたことは、

今後の自身の行動を見直す良い機会になったと思っています。

ありがとうございました。」

短い準備期間でしたが、

結果的に大好評であったとおり、

よいトークショーであったと思っています。

個人的には、小さな花が咲いたような、とても嬉しい気持ちでいます。

内から輝く女性を目指して、

さらに前進していきましょう!

話しことばゼミ

李佳姫、石田夏未、伊勢元唯、藤田絵梨香、前川季月、物部睦美

(報告 平野美保)

2014年12月13日

ノートルダムのクリスマス

京都ノートルダム女子大学は、カトリックの大学です。

クリスマスは、キリストの降誕を祝う大切な行事です。

12月中は、夜はイルミネーションを灯して祝います。

カトリックでは、

クリスマスの4週間前の日曜日から始まる期間を、

待降節と呼び、

キリストの到来(アドベンド)を祈る儀式を行います。

ノートルダム修道女会では、

1週間ごとに1本ずつ、4本のろうそくを灯す儀式などを、

行います。

大学の入り口には、

クリスマスツリーや、イエスの降誕の様子を表した、

人形が飾られます。

大学図書館では、

クリスマスにまつわる書籍の展示が行われています。

ノアの箱船を表した人形も、

飾られています。

大学のあちこちで、

クリスマス(降誕祭)を迎えるを準備をしているのです。

12月17日水曜日には、大学で、

ノートルダムファミリーによる、

クリスマスの祝いが行われます。

報告:長沼光彦

クリスマスは、キリストの降誕を祝う大切な行事です。

12月中は、夜はイルミネーションを灯して祝います。

カトリックでは、

クリスマスの4週間前の日曜日から始まる期間を、

待降節と呼び、

キリストの到来(アドベンド)を祈る儀式を行います。

ノートルダム修道女会では、

1週間ごとに1本ずつ、4本のろうそくを灯す儀式などを、

行います。

大学の入り口には、

クリスマスツリーや、イエスの降誕の様子を表した、

人形が飾られます。

大学図書館では、

クリスマスにまつわる書籍の展示が行われています。

ノアの箱船を表した人形も、

飾られています。

大学のあちこちで、

クリスマス(降誕祭)を迎えるを準備をしているのです。

12月17日水曜日には、大学で、

ノートルダムファミリーによる、

クリスマスの祝いが行われます。

報告:長沼光彦

2014年12月11日

卒業生による特別講義 "話しことば技術を武器にキャリアを開拓"

人間文化学科が誕生してから14年が経ち、多くの卒業生が巣立っています。

その卒業生の一人の南荘真美さんが、今日、特別講義の講師として母校に

来てくださいました。

講義タイトルは、「話しことば技術を武器にキャリアを開拓」で、

1年生必修の「基礎演習II」の授業の中で話していただきました。

南荘さんは、大学卒業後、NHK大阪放送局のアナウンス部で

ラジオ長寿番組「かんさい土曜ほっとタイム」の番組制作を行い、

現在はNECのショールームで、ITに関するサービスや商品を、

ナレーション役として案内する仕事をしておられます。

まずは、自分の学生時代の過ごし方が将来の仕事につながって

いくことを具体的に紹介されました。

(その中には、私(吉田智子)のゼミ生として、

学生時代にオープンソースカンファレンスのLTの司会

をやったことや、卒論ではクチコミサイトの研究を扱い、

実際にサイトを制作したことなども含んでくださっていて、感謝。)

その後、今までに携わってこられた仕事を紹介してくださいました。

ラジオの生番組に来ていただくゲストへの出演交渉の方法を

詳細に説明して下さっていた時の次の言葉が印象に残りました。

「来ていただきたいゲストに送る文書は、ラブレター。

いかに、その人が自分にとって魅力的で、来ていただきたい

かを、文字にしたためてお送りするのが、『企画書』でした。」

そのラブレターで気持ちが通じて、ゲストが番組に来て下さった

あとは、番組の中で、気持ちよく仕事をしていただけるように、

気を配るそうです。

「飲み物やお菓子をお出しするのはもちろんですが、

おもてなしの心で対応します。

自分の活動を、よく知ってもらっていれば相手はうれしく

なり、よい仕事をしてくださるでしょうから、その方の最近の

仕事内容を念入りに調べて、会話に入れたりしました。」

なるほどなぁ~と思える話が次々と話されて、学生も私も

メモを取りながら、熱心に話を聞き続けました。

その後、6人程度のグループに分かれて、以下の課題に

挑戦することに。

「あなたは、ラジオ番組『ノートルダムほっとタイム』の番組制作

ディレクターです。 誰を呼びたいですか?そのゲストを調べて

提案書を書いてみましょう!」

各グループからは、以下のゲストが呼びたいとの提案書が、

提出されました。

- ふなっしー

- ゴールデンボンバー

- 東出 昌大

- 嵐

- 櫻井 翔

- 錦織 圭

- 松田 翔太

- 平野 美保 先生(本学科教員)

そして最後に南荘さんは、本学の人間文化学科の多面的な学びが、

卒業後にいかに役立っているかを、具体的に紹介して下さいました。

学生の皆さんが、講義後に提出して下さったコメントシートを見ていると、

それぞれの学生が、いろいろな面で南荘さんの話を真剣に聞いていた

ことがわかりました。

私自身、自分のゼミ生がとても立派な社会人となって、目の前で

講義して下さっていることに、感動しました。ありがとうございました。

以下が、案内のポスターです。

報告:吉田智子

その卒業生の一人の南荘真美さんが、今日、特別講義の講師として母校に

来てくださいました。

講義タイトルは、「話しことば技術を武器にキャリアを開拓」で、

1年生必修の「基礎演習II」の授業の中で話していただきました。

南荘さんは、大学卒業後、NHK大阪放送局のアナウンス部で

ラジオ長寿番組「かんさい土曜ほっとタイム」の番組制作を行い、

現在はNECのショールームで、ITに関するサービスや商品を、

ナレーション役として案内する仕事をしておられます。

まずは、自分の学生時代の過ごし方が将来の仕事につながって

いくことを具体的に紹介されました。

(その中には、私(吉田智子)のゼミ生として、

学生時代にオープンソースカンファレンスのLTの司会

をやったことや、卒論ではクチコミサイトの研究を扱い、

実際にサイトを制作したことなども含んでくださっていて、感謝。)

その後、今までに携わってこられた仕事を紹介してくださいました。

ラジオの生番組に来ていただくゲストへの出演交渉の方法を

詳細に説明して下さっていた時の次の言葉が印象に残りました。

「来ていただきたいゲストに送る文書は、ラブレター。

いかに、その人が自分にとって魅力的で、来ていただきたい

かを、文字にしたためてお送りするのが、『企画書』でした。」

そのラブレターで気持ちが通じて、ゲストが番組に来て下さった

あとは、番組の中で、気持ちよく仕事をしていただけるように、

気を配るそうです。

「飲み物やお菓子をお出しするのはもちろんですが、

おもてなしの心で対応します。

自分の活動を、よく知ってもらっていれば相手はうれしく

なり、よい仕事をしてくださるでしょうから、その方の最近の

仕事内容を念入りに調べて、会話に入れたりしました。」

なるほどなぁ~と思える話が次々と話されて、学生も私も

メモを取りながら、熱心に話を聞き続けました。

その後、6人程度のグループに分かれて、以下の課題に

挑戦することに。

「あなたは、ラジオ番組『ノートルダムほっとタイム』の番組制作

ディレクターです。 誰を呼びたいですか?そのゲストを調べて

提案書を書いてみましょう!」

各グループからは、以下のゲストが呼びたいとの提案書が、

提出されました。

- ふなっしー

- ゴールデンボンバー

- 東出 昌大

- 嵐

- 櫻井 翔

- 錦織 圭

- 松田 翔太

- 平野 美保 先生(本学科教員)

そして最後に南荘さんは、本学の人間文化学科の多面的な学びが、

卒業後にいかに役立っているかを、具体的に紹介して下さいました。

学生の皆さんが、講義後に提出して下さったコメントシートを見ていると、

それぞれの学生が、いろいろな面で南荘さんの話を真剣に聞いていた

ことがわかりました。

私自身、自分のゼミ生がとても立派な社会人となって、目の前で

講義して下さっていることに、感動しました。ありがとうございました。

以下が、案内のポスターです。

報告:吉田智子

2014年12月10日

京都府立総合資料館訪問

今年度担当している2年生の発展演習では、「情報を理解する」ことをテーマにして、これまで情報をどう分析するか、数字のデータをどう見るか、などを学んできました。今回は、「一次資料」を理解することを目的として、京都府立総合資料館の資料を見学に行きました。「琵琶湖疎水」を題材として、事前に百科事典や、疎水について書かれた本にどのようなものがあるかを調べ、訪問先では、それらが書かれた素材となった、当時の工事日誌、京都府知事への手紙などを実際に見て体験しました。当時の文字を解読するのに少々苦労しましたが、それらの資料からわかる当時の事、また文面以外の字体、日付、印、紙なども当時のことを知る手がかりとなることを勉強しました。また来年1月に、この続きで再訪します。

2014年12月08日

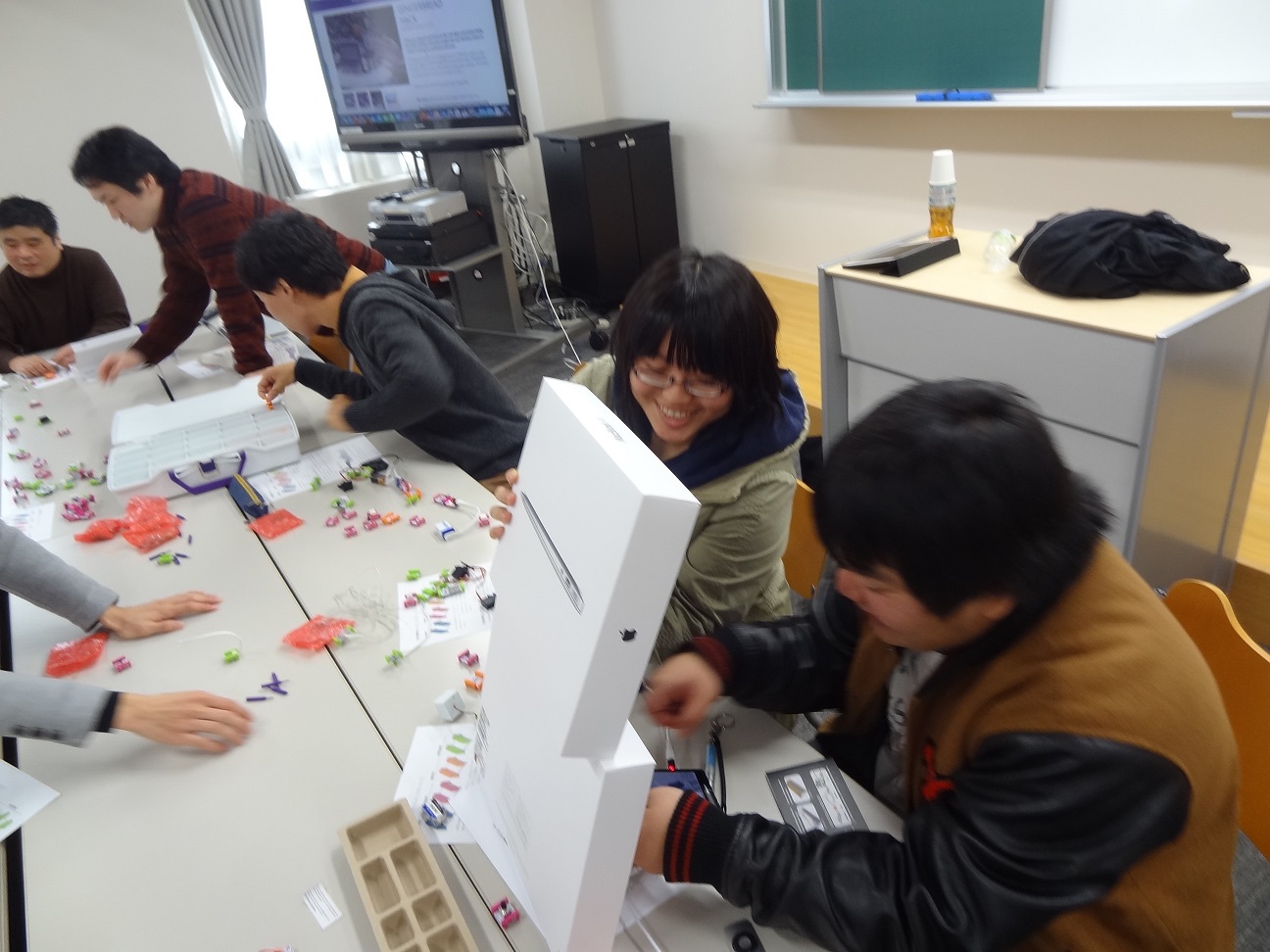

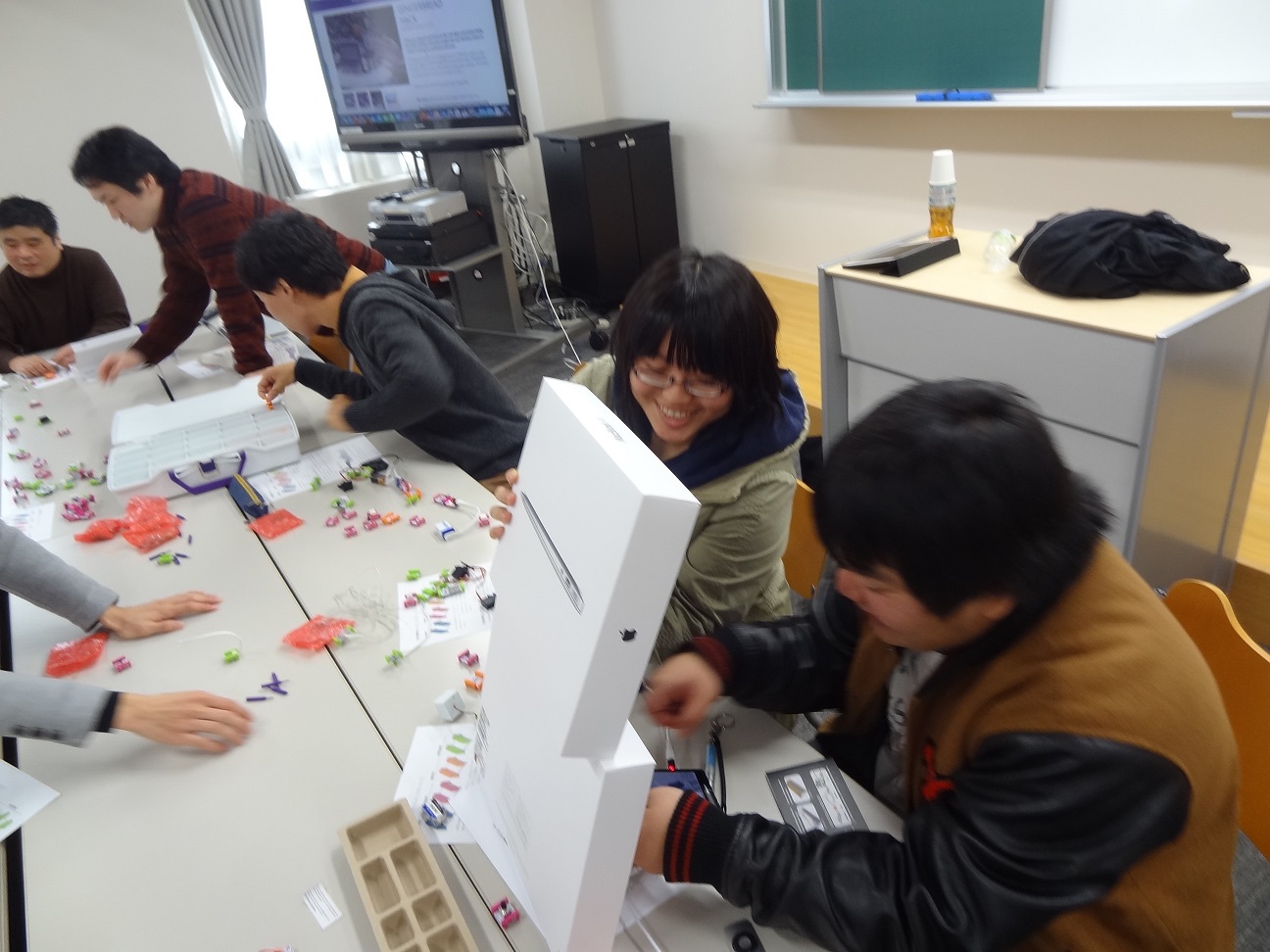

遊びながら「コンピュータの原理」を学ぶ会の実施!

晩秋の晴天の12月7日(日)に、改装されて美しくなったソフィア館で、

楽しく遊びながら「コンピュータの原理」が学べる勉強会

を実施しました。

この勉強会は、OSC京都(京都でのオープンソースカンファレンス)

のスタッフが所属する「マイコンカフェ京都」と、

ノートルダムに本拠地がある「LilyPad研究会 (http://lilypad.pen.jp/)」が、

共同で企画し、実施したもので、本学の学生も数名、参加しました。

この勉強会の実施にあたっては、講師役としての中村亮太先生に、企画から準備、

そして当日の講師まで、すべて担当していただきました。

集合場所を、「新・吉田智子の研究室(ソフィア館4F)」としたのは、

大文字の「妙」の字(正面)と、比叡山(右奥)を、

窓から見てもらいたかったため。

(見逃した方は、次の機会には見てくださいねぇ~。)

その後、S402の教室に移動し、まずは自己紹介。そして、いよいよ勉強会の開始です。

3~4名から構成される3つのチームに分かれて、

講師役を引き受けて下さった中村先生が作られた資料と、

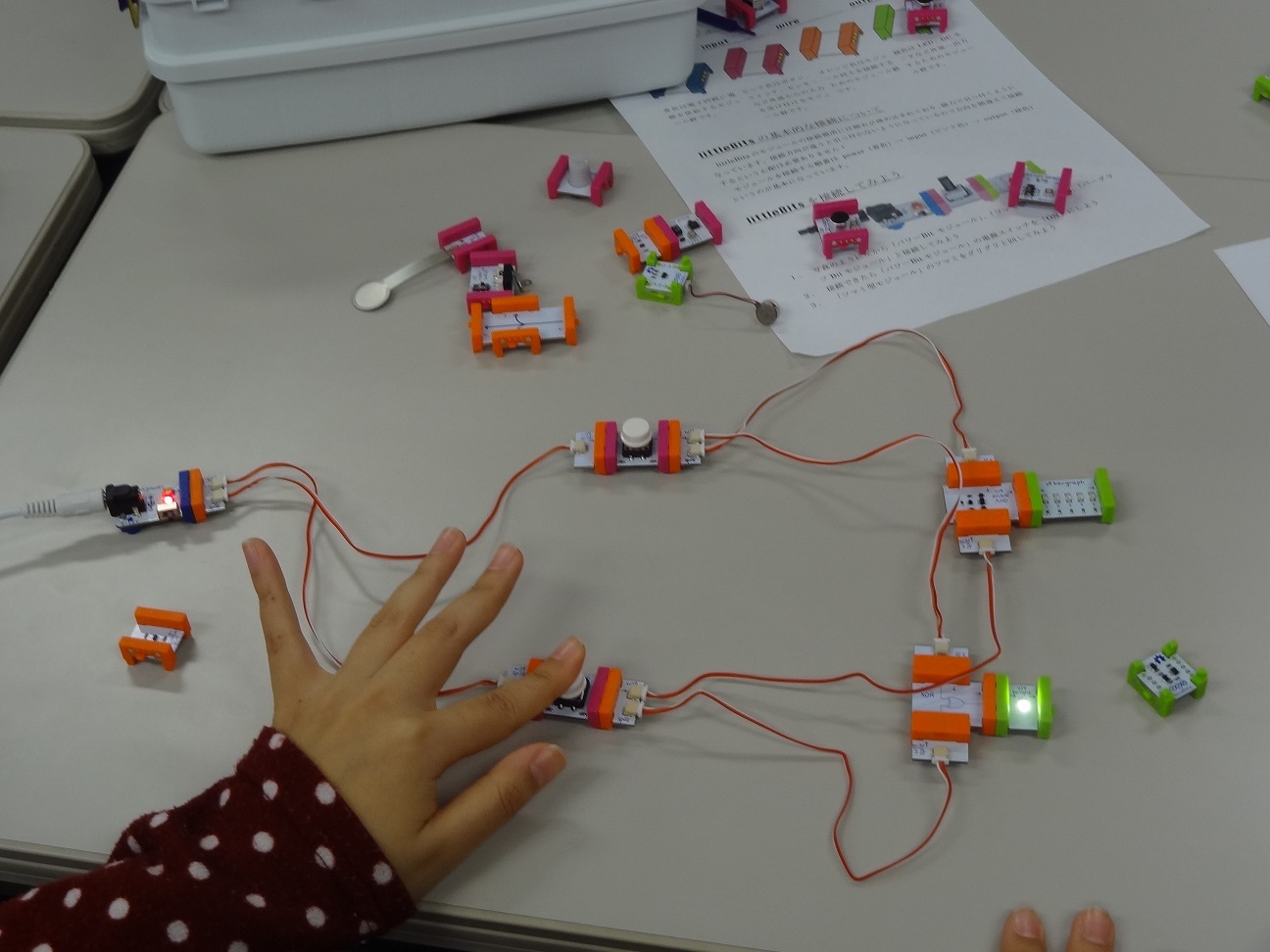

littleBits という電子ブロックが配布され、各種実験の始まりです。

3チームに分かれての実習の開始です。

楽しく実験中。

各種センサーの働きを調べています。

チームで相談しながらモノ作りをします。

楽しい時間が続きます。

途中のおやつ休憩も含めて、約5時間。

最後は、各チームの以下の作品発表でお開きになりました。

作品番号1:リトルクリスマス(光るクリスマスツリーと羽ばたく鶴)

作品番号2:冷蔵庫ブザー(開けっ放しにしてると数秒後にブザーでお知らせ)

作品番号3:相性解析ツール "LoveParser" (2人のpressure sensorの値で相性を解析・Arduino利用)

作品番号4:半加算器(実際に作ってみると楽しく学べますね)

以下に、より詳しい勉強会の報告がありますので、ぜひご覧ください。

LilyPad研究会によるこの勉強会の報告:

http://lilypad.pen.jp/?&6RuE1ivx

Facebook で公開されていたもの:

https://www.facebook.com/satoshi.kino/posts/10205362811172425

みなさん、特に講師役の中村先生、楽しく、かつ知的な1日を、ありがとうございました。

報告者:吉田智子

楽しく遊びながら「コンピュータの原理」が学べる勉強会

を実施しました。

この勉強会は、OSC京都(京都でのオープンソースカンファレンス)

のスタッフが所属する「マイコンカフェ京都」と、

ノートルダムに本拠地がある「LilyPad研究会 (http://lilypad.pen.jp/)」が、

共同で企画し、実施したもので、本学の学生も数名、参加しました。

この勉強会の実施にあたっては、講師役としての中村亮太先生に、企画から準備、

そして当日の講師まで、すべて担当していただきました。

集合場所を、「新・吉田智子の研究室(ソフィア館4F)」としたのは、

大文字の「妙」の字(正面)と、比叡山(右奥)を、

窓から見てもらいたかったため。

(見逃した方は、次の機会には見てくださいねぇ~。)

その後、S402の教室に移動し、まずは自己紹介。そして、いよいよ勉強会の開始です。

3~4名から構成される3つのチームに分かれて、

講師役を引き受けて下さった中村先生が作られた資料と、

littleBits という電子ブロックが配布され、各種実験の始まりです。

3チームに分かれての実習の開始です。

楽しく実験中。

各種センサーの働きを調べています。

チームで相談しながらモノ作りをします。

楽しい時間が続きます。

途中のおやつ休憩も含めて、約5時間。

最後は、各チームの以下の作品発表でお開きになりました。

作品番号1:リトルクリスマス(光るクリスマスツリーと羽ばたく鶴)

|  |  |

作品番号2:冷蔵庫ブザー(開けっ放しにしてると数秒後にブザーでお知らせ)

作品番号3:相性解析ツール "LoveParser" (2人のpressure sensorの値で相性を解析・Arduino利用)

作品番号4:半加算器(実際に作ってみると楽しく学べますね)

|  |

以下に、より詳しい勉強会の報告がありますので、ぜひご覧ください。

LilyPad研究会によるこの勉強会の報告:

http://lilypad.pen.jp/?&6RuE1ivx

Facebook で公開されていたもの:

https://www.facebook.com/satoshi.kino/posts/10205362811172425

みなさん、特に講師役の中村先生、楽しく、かつ知的な1日を、ありがとうございました。

報告者:吉田智子

2014年12月07日

大学の紅葉 ソフィア館改築完成

京都はすでに冬模様ですが、

少しさかのぼって、大学の秋の風景を、

ご紹介します。

大学構内では、ソフィア館前にある茶室の紅葉が、

きれいです。

コンクリの建物の間にある、

庭園と茶室は、

小さな別世界を創っています。

学生の皆さんも、スマホで写真を撮っていました。

ところで、茶室の前のソフィア館ですが、

今年耐震工事をはじめて、

この11月21日金曜日に完成しました。

工事用のシートに包まれていたソフィア館ですが、

新ユージニア館のデザインに合わせ、

外観も変わりました。

長らく学生の皆さんにご迷惑をおかけしましたが、

ようやく利用してもらえます。

ソフィア館には、事務室が移動し、

学生の皆さんが利用する機会が多くなりました。

今後とも、よろしくおつきあいください。

報告:長沼光彦

少しさかのぼって、大学の秋の風景を、

ご紹介します。

大学構内では、ソフィア館前にある茶室の紅葉が、

きれいです。

コンクリの建物の間にある、

庭園と茶室は、

小さな別世界を創っています。

学生の皆さんも、スマホで写真を撮っていました。

ところで、茶室の前のソフィア館ですが、

今年耐震工事をはじめて、

この11月21日金曜日に完成しました。

工事用のシートに包まれていたソフィア館ですが、

新ユージニア館のデザインに合わせ、

外観も変わりました。

長らく学生の皆さんにご迷惑をおかけしましたが、

ようやく利用してもらえます。

ソフィア館には、事務室が移動し、

学生の皆さんが利用する機会が多くなりました。

今後とも、よろしくおつきあいください。

報告:長沼光彦

2014年12月06日

秋の散策

京都はこの1週間で、すっかり冬になりました。

遅ればせながら、秋のフィールドワークの、

お話をいたします。

11月20日木曜日、この頃は秋らしいものの、

紅葉はまだ始まりくらいでした。

下は大学近所の公園の紅葉です。

まだ見頃かわからなかったのですが、

大学から歩いて20分くらいのところ、

松ヶ崎大黒天に、

2年生ゼミの学生と、

紅葉を見に行くことにしました。

2年ゼミは、森見登美彦の小説を読みながら、

京都を学んでいるので、

その一環ということです。

松ヶ崎大黒天は、

京都七福神めぐりの、

第一番所です。

大黒様の、豊穣の福をいただきに、

お参りします。

この時の紅葉は、ピークというわけではありませんでしたが、

紅葉に移り変わる彩りを楽しむことができました。

大黒天の由来、北山、松ヶ崎の歴史などを話しながら、

散策して、大学に戻りました。

報告:長沼光彦

遅ればせながら、秋のフィールドワークの、

お話をいたします。

11月20日木曜日、この頃は秋らしいものの、

紅葉はまだ始まりくらいでした。

下は大学近所の公園の紅葉です。

まだ見頃かわからなかったのですが、

大学から歩いて20分くらいのところ、

松ヶ崎大黒天に、

2年生ゼミの学生と、

紅葉を見に行くことにしました。

2年ゼミは、森見登美彦の小説を読みながら、

京都を学んでいるので、

その一環ということです。

松ヶ崎大黒天は、

京都七福神めぐりの、

第一番所です。

大黒様の、豊穣の福をいただきに、

お参りします。

この時の紅葉は、ピークというわけではありませんでしたが、

紅葉に移り変わる彩りを楽しむことができました。

大黒天の由来、北山、松ヶ崎の歴史などを話しながら、

散策して、大学に戻りました。

報告:長沼光彦