2014年11月27日

朗読コンサート(中間報告)

人間文化学科には、「日本語の朗読」という授業があります。

文学作品をグループのメンバーで

一緒に朗読/群読することを通して、

作品に親しみ、表現力を磨き、

皆で高め合っていきます。

11月18日は、

1回目の「朗読コンサート」の日。

いえ、

「朗読コンサート」といっても、

1月の「朗読コンサート」に向けて、

どんな感じか、短い作品で、まずはやってみようというものです。

アクティブ・ラーニング・スペースで、

各グループで作品を披露していきました。

司会も自分たちで行いました。

短い作品ながらも、緊張感ある空気が流れます。

「間」の取り方、リズム、ことばの聞き取りやすさなど、

始めたころと比べて、格段に良くなったように思います。

とはいえ、各グループで反省点がいくつか出てきました。

「原稿を読んでいる!」

「もっと自信をもって!」

「声が小さく、伝えたいことが聴き手に届かない!」などなど。

実際にやってみることで、

思うところがたくさん出てきたようです。

コンサートのイメージをつかんだところで

いよいよ本番に向けて本格的に準備をしていきます。

皆で試行錯誤しながら準備・練習をしていく中で、気がついたら

「(声の)表情が豊かになっていた!」

「ステージに立つこと(公的場面で話すこと)が楽しくなった!」

「企画すること、グループで作品作りをすることが、こんなに楽しいなんて!」

などと感じてほしいと願っています。

それが、今後の「自信」や「行動する勇気」につながっていくと思っています。

さあ、1月の「朗読コンサート」に向けて、

皆で知恵を出し合い、

心ときめく時間、空間を一緒に作り上げていきましょう。

報告:平野美保

2014年11月26日

「パウロ書簡の研究について」

今年度(平成26年度)9月に、札幌の藤女子大学において日本カトリック神学会の学術大会が「信仰と愛の実践」という総合テーマ、「東北・北海道におけるキリスト教の愛の実践を回顧する」というシンポジウム・テーマのもとで開催されました。

そこで私は「聖パウロのコリント教会における募金活動と共生」というタイトルで研究発表を行いました。キリスト教の教会では、国内外の自然災害で被災された方々のためや、困難な生活を強いられている難民の方々のためなど、現在も募金活動を行っています。キリスト教の信仰と教会の募金活動にはどのような関わりがあるのかを聖パウロの募金活動から学び、教会の募金活動のあるべき姿を探求してゆきたいと考えています。研究発表で扱ったテキストの一つである『コリント人への第二の手紙』をもとに、聖パウロの募金活動についてご紹介いたします。

新約聖書の書簡を書いた聖パウロは、キリストの愛に駆り立てられて異邦人にキリストの福音を伝えた使徒でしたが、彼は異邦人への宣教と同時に異邦人教会でエルサレムの貧しい信徒のための募金活動を熱心に行っていました。エルサレム教会のユダヤ人キリスト者の信徒たちの中の貧しい人々の窮乏を和らげるために、パウロは、彼の宣教によってキリストを信仰するようになった異邦人たちに、金銭面でエルサレム教会の信徒たちを援助するよう呼びかけました。異邦人の諸教会からの代表者を伴ってエルサレムまで募金を持って行くという計画をしていました。

マケドニア州の諸教会の信徒たちは、苦しみや試練を受けていて極度の貧しさの中にあったにもかかわらず、エルサレムの貧しい信徒のために惜しまず施すようになりました。パウロはこのことを「神の恵み」による「豊かさ」であると考えています。マケドニア州の信徒たちは貧しい暮らしをしていても、さらに困っている他者を助けようとする喜びが彼らからあふれ出ていたのです。パウロは『コリントの信徒への第二の手紙』の中で、「キリストの恵み」と「慈善の業」の関わりについて書き、コリント教会でも募金活動が自発的に愛を動機として行われるように願いました。

パウロはイエス・キリストの恵みについて『コリントの信徒への第二の手紙』8章9節で、「主は豊かであったのに、貧しくなられた。それは、主の貧しさによって、あなた方が豊かになるためだったのです。」と書いています。これはキリストが神の子としての天の豊かさをなげうって、貧しい人間と同じものになり、罪がないにも関わらず罪人を救うために十字架の死によって自分の命を捧げられたことを意味します。また、キリストの犠牲によって信じる者が神と和解させられて、命の源である神との交わりによって豊かにされることが表現されています。

このように、キリストは他者が豊かになるように自分を捧げ尽くしたのであり、キリストを信じて従おうとするキリスト者は、募金活動を通してその愛を実践してキリストと同じ生き方をする機会とすることができるとパウロは考えていました。このようにキリストと同じ愛を実践することによって、遠くに離れた信徒たちが信仰と愛の内に一致する交わり、絆が生まれることをパウロは望んでいました。

ND祭でのチャリティー活動

(左がシスター中里、右の2人は本学学生)

キリスト教大学である本学でも、チャリティー・カフェやチャリティー・バザーや募金活動などを行っていて、学生の皆さんもボランティアとしてとてもよく協力しています。募金を通して遠く離れた人々への祈りの心を届けて絆を深め、さらに善意の人々と共に募金を救援に役立てることによって、すべての善意の人々との交わりをも創ってゆくことができればと願っています。

報告:シスター中里郁子

そこで私は「聖パウロのコリント教会における募金活動と共生」というタイトルで研究発表を行いました。キリスト教の教会では、国内外の自然災害で被災された方々のためや、困難な生活を強いられている難民の方々のためなど、現在も募金活動を行っています。キリスト教の信仰と教会の募金活動にはどのような関わりがあるのかを聖パウロの募金活動から学び、教会の募金活動のあるべき姿を探求してゆきたいと考えています。研究発表で扱ったテキストの一つである『コリント人への第二の手紙』をもとに、聖パウロの募金活動についてご紹介いたします。

新約聖書の書簡を書いた聖パウロは、キリストの愛に駆り立てられて異邦人にキリストの福音を伝えた使徒でしたが、彼は異邦人への宣教と同時に異邦人教会でエルサレムの貧しい信徒のための募金活動を熱心に行っていました。エルサレム教会のユダヤ人キリスト者の信徒たちの中の貧しい人々の窮乏を和らげるために、パウロは、彼の宣教によってキリストを信仰するようになった異邦人たちに、金銭面でエルサレム教会の信徒たちを援助するよう呼びかけました。異邦人の諸教会からの代表者を伴ってエルサレムまで募金を持って行くという計画をしていました。

マケドニア州の諸教会の信徒たちは、苦しみや試練を受けていて極度の貧しさの中にあったにもかかわらず、エルサレムの貧しい信徒のために惜しまず施すようになりました。パウロはこのことを「神の恵み」による「豊かさ」であると考えています。マケドニア州の信徒たちは貧しい暮らしをしていても、さらに困っている他者を助けようとする喜びが彼らからあふれ出ていたのです。パウロは『コリントの信徒への第二の手紙』の中で、「キリストの恵み」と「慈善の業」の関わりについて書き、コリント教会でも募金活動が自発的に愛を動機として行われるように願いました。

パウロはイエス・キリストの恵みについて『コリントの信徒への第二の手紙』8章9節で、「主は豊かであったのに、貧しくなられた。それは、主の貧しさによって、あなた方が豊かになるためだったのです。」と書いています。これはキリストが神の子としての天の豊かさをなげうって、貧しい人間と同じものになり、罪がないにも関わらず罪人を救うために十字架の死によって自分の命を捧げられたことを意味します。また、キリストの犠牲によって信じる者が神と和解させられて、命の源である神との交わりによって豊かにされることが表現されています。

このように、キリストは他者が豊かになるように自分を捧げ尽くしたのであり、キリストを信じて従おうとするキリスト者は、募金活動を通してその愛を実践してキリストと同じ生き方をする機会とすることができるとパウロは考えていました。このようにキリストと同じ愛を実践することによって、遠くに離れた信徒たちが信仰と愛の内に一致する交わり、絆が生まれることをパウロは望んでいました。

ND祭でのチャリティー活動

(左がシスター中里、右の2人は本学学生)

キリスト教大学である本学でも、チャリティー・カフェやチャリティー・バザーや募金活動などを行っていて、学生の皆さんもボランティアとしてとてもよく協力しています。募金を通して遠く離れた人々への祈りの心を届けて絆を深め、さらに善意の人々と共に募金を救援に役立てることによって、すべての善意の人々との交わりをも創ってゆくことができればと願っています。

報告:シスター中里郁子

2014年11月10日

基礎演習で「屋上フィールドワーク」を行いました

人間文化学科1年次生必修科目「基礎演習」では、初年次教育の重要テーマ、人間関係構築力ないしコミュニケーション能力の育成を重視しています。

今回は、その一環として、屋上でのフィールドワークを行いました。新しく建設された新ユージニア館から見える京都のさまざまなものを観察します。

授業の課題ですので、事細かくは記しませんが、本学屋上からは、以下のようなものを見ることができるのです。

北 松ヶ崎東山(法) 松ヶ崎西山(妙) 上賀茂の諸山、大文字舟形

東 比叡山 奥比叡 如意が岳(大文字) 吉田山

南 糺の森 京都御苑 京都タワー 男山

西 船岡山 衣笠山 左大文字 西山

それらを一望したあと、「屋上から伝えよう」というグループ活動を行いました。みんなで話し合い、屋上から誰かに向けて何らかのメッセージを伝えるという課題です。

教員は、課題を出すだけで、すべてを学生たちの討議に任せます。その結果作られた一枚の画像つきメッセージが次の「作品」です。

京都盆地、洛中洛南に向かって、屋上から叫びました。

ノートルダムの1年生が、どれほど愛学心に満ちているかおわかりいただけるでしょうか。

2014年11月09日

芸術の京都めぐり

京都には、各所に美術館や博物館があり、

東京など大都市でなければ観られないような展覧会や、

京都ならではの企画も開催されます。

芸術の秋ということで、

日本文化にちなんだ展覧会を観に行くことにしました。

残念ながら、学生の皆さんとは都合が合わなかったので、

お一人様で出かけました。

学生の皆さんは、いろいろと忙しいようです。

今回訪れるのは、

京都国立博物館、

「国宝鳥獣戯画と高山寺」展と、

京都市美術館、

「ボストン美術館 華麗なるジャポニズム展」です。

いずれも、鴨川の東(鴨東と呼びます)にあり、

京阪電車で移動することができます。

(京都市美術館へ行くときは、地下鉄に乗り換えた方が、

楽ですが。)

鴨東の地は、美術館や庭園の多い地域です。

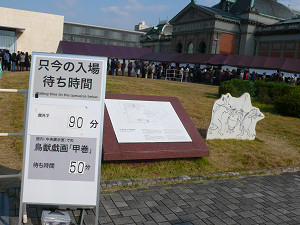

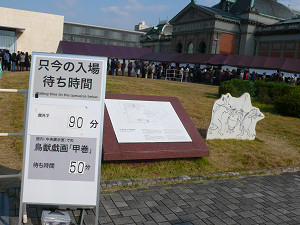

まずは、京都国立博物館です。

鳥獣戯画が人気で、並んで待つのに、1時間30分。

中に入っても、鳥獣戯画を観るために、50分。

おかげさまで、本を一冊と半分読めました。

並んだかいがあって、

鳥獣戯画の巻物を間近にして、

筆遣いや紙の質感を見て取ることができました。

迷い無くひかれた筆のタッチは軽妙で、

兎や蛙は躍動するようです。

展示物は、鳥獣戯画だけでなく、

曼荼羅図や、舎利厨子など、

貴重な宝物は、目にも鮮やかで、

眺めているだけでも楽しいものです。

待っているだけで、2時間以上かかりましたので、

お昼を過ぎてしまいました。

本日は、もう一つ日本文化っぽい展覧会を観る目的ですので、

がんばって移動します。

(実は、京都国立博物館では「京へのいざない」という展示も、

開催していたのですが、こちらは行きませんでした。)

ただし、目的地に向かうことばかり懸命になると、

つまらないので、途中の風景や建物を楽しみます。

ちなみに、京都国立博物館の中庭から、

京都タワーが見えたりします。

近くには三十三間堂や、豊国神社もあり、

散策するのに良い地域です。

京都市美術館は、

平安神宮の近くにあります。

大きな鳥居をくぐって、

建物に向かいます。

こちらは、鳥獣戯画ほど混んではいませんが、

展示のおもしろさは負けていません。

マネやロートレックら、浮世絵など日本の美術に影響を受けた、

画家の作品をずらりと並べています。

あらためて、それらの作品と浮世絵を比較してみると、

なるほど構図や表現が似てるなあ、

と発見があります。

ただ、今回もっとも心に残ったのは、

モネの数点の絵画でした。

モネは光の画家と言われます。

印刷物や写真では実感しにくいのですが、

実物を見ると、

油絵の具の質感やタッチにより、

水面のきらめきが表現されていることがわかります。

京都市美術館の向かいには、

京都国立近代美術館があり、

「ホイッスラー展」を開催しています。

こちらも興味があるのですが、

本日は2つの展覧会を観て、

満足したので帰ることにしました。

京都市美術館のある岡﨑は、

琵琶湖疎水記念館もあり、

こちらも散策するのに、

良い地域です。

帰り道に疎水の分流に沿って、

地下鉄の駅へ向かうと、

橋の下に鳥(鷺のようです)を、

見つけました。

公共交通機関を使って、

1日であちこちと見て回ることができるのも、

京都の良いところです。

長沼光彦

東京など大都市でなければ観られないような展覧会や、

京都ならではの企画も開催されます。

芸術の秋ということで、

日本文化にちなんだ展覧会を観に行くことにしました。

残念ながら、学生の皆さんとは都合が合わなかったので、

お一人様で出かけました。

学生の皆さんは、いろいろと忙しいようです。

今回訪れるのは、

京都国立博物館、

「国宝鳥獣戯画と高山寺」展と、

京都市美術館、

「ボストン美術館 華麗なるジャポニズム展」です。

いずれも、鴨川の東(鴨東と呼びます)にあり、

京阪電車で移動することができます。

(京都市美術館へ行くときは、地下鉄に乗り換えた方が、

楽ですが。)

鴨東の地は、美術館や庭園の多い地域です。

まずは、京都国立博物館です。

鳥獣戯画が人気で、並んで待つのに、1時間30分。

中に入っても、鳥獣戯画を観るために、50分。

おかげさまで、本を一冊と半分読めました。

並んだかいがあって、

鳥獣戯画の巻物を間近にして、

筆遣いや紙の質感を見て取ることができました。

迷い無くひかれた筆のタッチは軽妙で、

兎や蛙は躍動するようです。

展示物は、鳥獣戯画だけでなく、

曼荼羅図や、舎利厨子など、

貴重な宝物は、目にも鮮やかで、

眺めているだけでも楽しいものです。

待っているだけで、2時間以上かかりましたので、

お昼を過ぎてしまいました。

本日は、もう一つ日本文化っぽい展覧会を観る目的ですので、

がんばって移動します。

(実は、京都国立博物館では「京へのいざない」という展示も、

開催していたのですが、こちらは行きませんでした。)

ただし、目的地に向かうことばかり懸命になると、

つまらないので、途中の風景や建物を楽しみます。

ちなみに、京都国立博物館の中庭から、

京都タワーが見えたりします。

近くには三十三間堂や、豊国神社もあり、

散策するのに良い地域です。

京都市美術館は、

平安神宮の近くにあります。

大きな鳥居をくぐって、

建物に向かいます。

こちらは、鳥獣戯画ほど混んではいませんが、

展示のおもしろさは負けていません。

マネやロートレックら、浮世絵など日本の美術に影響を受けた、

画家の作品をずらりと並べています。

あらためて、それらの作品と浮世絵を比較してみると、

なるほど構図や表現が似てるなあ、

と発見があります。

ただ、今回もっとも心に残ったのは、

モネの数点の絵画でした。

モネは光の画家と言われます。

印刷物や写真では実感しにくいのですが、

実物を見ると、

油絵の具の質感やタッチにより、

水面のきらめきが表現されていることがわかります。

京都市美術館の向かいには、

京都国立近代美術館があり、

「ホイッスラー展」を開催しています。

こちらも興味があるのですが、

本日は2つの展覧会を観て、

満足したので帰ることにしました。

京都市美術館のある岡﨑は、

琵琶湖疎水記念館もあり、

こちらも散策するのに、

良い地域です。

帰り道に疎水の分流に沿って、

地下鉄の駅へ向かうと、

橋の下に鳥(鷺のようです)を、

見つけました。

公共交通機関を使って、

1日であちこちと見て回ることができるのも、

京都の良いところです。

長沼光彦

2014年11月08日

「土曜公開講座」の本学 宮永 泉 教授による「死の哲学」紹介(2)

昨日の続きとして、宮永 泉 教授の「死の哲学」の10月18日の講話内容を紹介したいと思います。

なお、カトリック教育センターの今後の講座は次の通りです。

11月15日(土)14:00~16:10

「愛と恵み」

Sr.中里郁子(人間文化学部講師)

「オルガン音楽のレパートリー」

久野将健(人間文化学部准教授)

11月22日(土)14:00~16:10

「わたし、だいじょうぶなんだ!から始めてみよう」

Fr.星野正道(白百合女子大学教授・東京教区司祭)

11月29日(土)14:00~16:10

「伊勢神宮と戦後日本」

ジョン・ブリーン(国際日本文化研究センター教授)※日本語で講演

今後の講座について、より詳しくは、以下のページをご参照ください。

「今を生きるために キリスト教の思想・文化にふれる」開催のお知らせ

http://www.notredame.ac.jp/news/detail.php?id=216&category=8

以下の文章は、宮永教授によるものです。

カトリック教育センター主催「土曜公開講座」/宮永 泉 による講話

「死の哲学 XII -超越の図式(3)-」

第二回(2014年10月18日)講話、要旨

モンテーニュ的懐疑論の核心に在るのは次のような「普遍的懐疑(doute universel)」である。「彼(モンテーニュ)はその懐疑自体までをもみずから引きさらってしまう程に全般的な普遍的懐疑の内に総てのものを置く。換言すれば自分が疑っているかを疑い、更にまたこの最後の仮定までをも疑うので、彼の不確かさは休むことも終わることも知らぬ円となって自分自身の上を回転し、総てが不確かであると確言する人々に対しても、総てが不確かなわけではないと確言する人々に対しても同じように反対する。何故ならば、彼は何事も確言したくないからである。彼が自分の支配的形体と呼んでいる、この自己を疑う懐疑とおのれを知らぬ無知との中にこそ彼の所説の本質がある」のであって、その本質を彼は「我何を知るや?(Que sais-je?)」という銘句で辛うじて表現し得た。

即ちモンテーニュは、悪無限的懐疑の内に身を置く「純粋の懐疑論者」(徹底的懐疑論者)であって、彼の主著『エッセー』の全議論はこの普遍的懐疑の原理の上に回転している。「彼はその中で知らず知らずのうちに、人間の間で最も確かなものとして通用しているものをことごとく破壊し去ってしまう」。モンテーニュにとっては、自己の存在も世界の存在も夢幻の如きものであり、神の存在も不可知である。

かくの如きモンテーニュの狂気を孕んだ悪無限的懐疑論は、西谷啓治『宗教とは何か』(創文社)で哲学的に「虚無の立場」と表現されている事態に通じる。また『城』を始めとするF. カフカの文学が指し示す事態にも通じる。それらはいずれも、神が現われる前兆の表現である。

編集:吉田智子

写真:シスター中里郁子

なお、カトリック教育センターの今後の講座は次の通りです。

11月15日(土)14:00~16:10

「愛と恵み」

Sr.中里郁子(人間文化学部講師)

「オルガン音楽のレパートリー」

久野将健(人間文化学部准教授)

11月22日(土)14:00~16:10

「わたし、だいじょうぶなんだ!から始めてみよう」

Fr.星野正道(白百合女子大学教授・東京教区司祭)

11月29日(土)14:00~16:10

「伊勢神宮と戦後日本」

ジョン・ブリーン(国際日本文化研究センター教授)※日本語で講演

今後の講座について、より詳しくは、以下のページをご参照ください。

「今を生きるために キリスト教の思想・文化にふれる」開催のお知らせ

http://www.notredame.ac.jp/news/detail.php?id=216&category=8

以下の文章は、宮永教授によるものです。

カトリック教育センター主催「土曜公開講座」/宮永 泉 による講話

「死の哲学 XII -超越の図式(3)-」

第二回(2014年10月18日)講話、要旨

モンテーニュ的懐疑論の核心に在るのは次のような「普遍的懐疑(doute universel)」である。「彼(モンテーニュ)はその懐疑自体までをもみずから引きさらってしまう程に全般的な普遍的懐疑の内に総てのものを置く。換言すれば自分が疑っているかを疑い、更にまたこの最後の仮定までをも疑うので、彼の不確かさは休むことも終わることも知らぬ円となって自分自身の上を回転し、総てが不確かであると確言する人々に対しても、総てが不確かなわけではないと確言する人々に対しても同じように反対する。何故ならば、彼は何事も確言したくないからである。彼が自分の支配的形体と呼んでいる、この自己を疑う懐疑とおのれを知らぬ無知との中にこそ彼の所説の本質がある」のであって、その本質を彼は「我何を知るや?(Que sais-je?)」という銘句で辛うじて表現し得た。

即ちモンテーニュは、悪無限的懐疑の内に身を置く「純粋の懐疑論者」(徹底的懐疑論者)であって、彼の主著『エッセー』の全議論はこの普遍的懐疑の原理の上に回転している。「彼はその中で知らず知らずのうちに、人間の間で最も確かなものとして通用しているものをことごとく破壊し去ってしまう」。モンテーニュにとっては、自己の存在も世界の存在も夢幻の如きものであり、神の存在も不可知である。

かくの如きモンテーニュの狂気を孕んだ悪無限的懐疑論は、西谷啓治『宗教とは何か』(創文社)で哲学的に「虚無の立場」と表現されている事態に通じる。また『城』を始めとするF. カフカの文学が指し示す事態にも通じる。それらはいずれも、神が現われる前兆の表現である。

編集:吉田智子

写真:シスター中里郁子

2014年11月07日

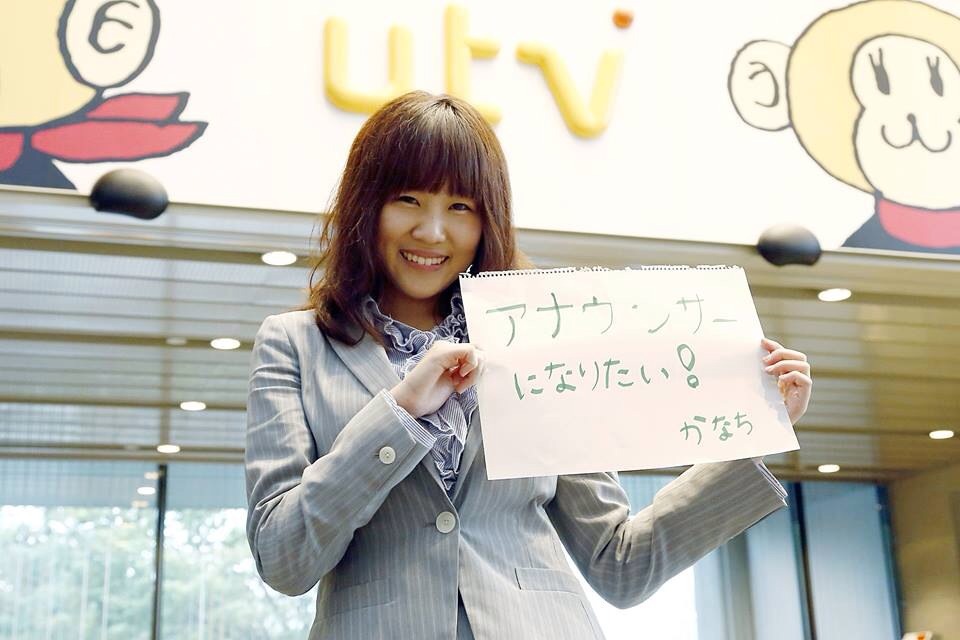

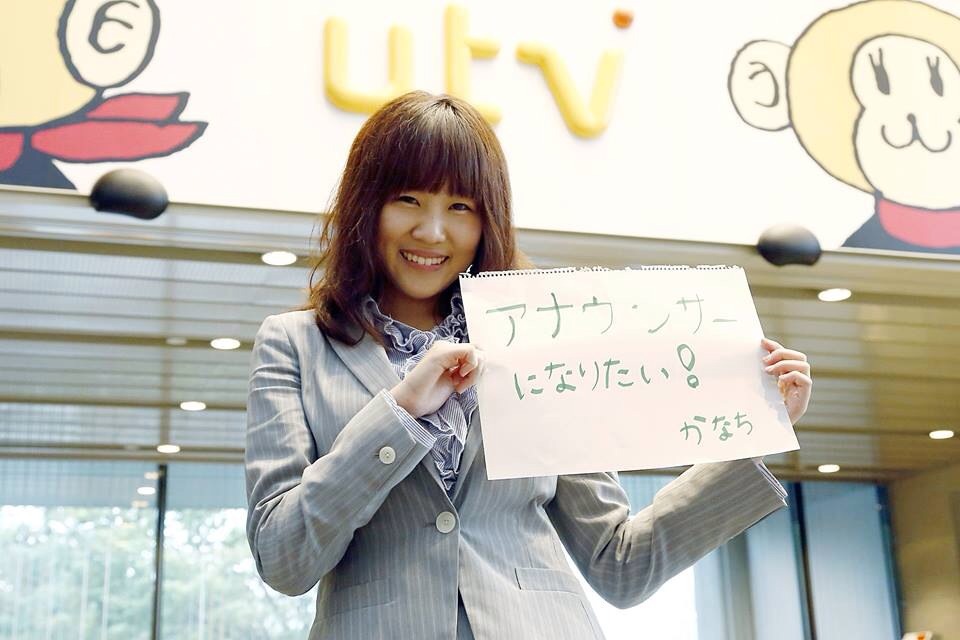

3年次生 就職活動レポート 岡本華奈さん

本学では、3年次後半から毎週就職セミナーが始まり、ゼミごとにキャリアセンター職員が巡回するなど、就職活動に向けた啓発を行っています。

そんな中、人間文化学科 3年次生 岡本華奈さんが読売テレビの採用説明会に参加しました。

参加した学生の中から何人かが選ばれ、写真を撮影してもらったそうです。彼女は、アナウンサーになることを目ざしていますが、とても幸先のよいスタートが切れたと喜んでいます。

いつの日か、テレビから彼女のアナウンスが聞こえてくるかもしれません、楽しみです。

岡本さんの写真とコメントを紹介します。

話しことば教育関連の授業を受けるたび、目標に一歩ずつ近づいている気がします。夢の実現に向けてがんばります。

(報告者 堀勝博)

そんな中、人間文化学科 3年次生 岡本華奈さんが読売テレビの採用説明会に参加しました。

参加した学生の中から何人かが選ばれ、写真を撮影してもらったそうです。彼女は、アナウンサーになることを目ざしていますが、とても幸先のよいスタートが切れたと喜んでいます。

いつの日か、テレビから彼女のアナウンスが聞こえてくるかもしれません、楽しみです。

岡本さんの写真とコメントを紹介します。

話しことば教育関連の授業を受けるたび、目標に一歩ずつ近づいている気がします。夢の実現に向けてがんばります。

(報告者 堀勝博)

2014年11月06日

カトリック教育センター主催「土曜公開講座」の「死の哲学」の紹介

本学では、週末を中心に、いろいろな講座が市民向けに実施されています。

人間文化学科の教員3名が兼務している「カトリック教育センター」主催の講座が、

10月11日(土)~11月29日(土)の間に、5回の土曜日に開かれ、のべ8種類の

講座が、無料で受けられます。

カトリック教育センター主催の公開講座については、以下のページをご参照ください。

「今を生きるために キリスト教の思想・文化にふれる」開催のお知らせ

http://www.notredame.ac.jp/news/detail.php?id=216&category=8

さて、2014年10月18日(土)には、以下の2講座が実施されました。

「18世紀後半のフランスにおける宗教画

―ジャン=オノレ・フラゴナールの場合を中心に―」

吉田朋子(人間文化学部 専任講師)

「死の哲学XII ―超越の図式(3)―」

宮永泉(人間文化学部 教授)

今回は、宮永 泉 教授の「死の哲学」の10月11日の講話内容を紹介したいと思います。

以下の文章は、宮永教授によるものです。

カトリック教育センター主催「土曜公開講座」/宮永 泉 による講話

「死の哲学 XII -超越の図式(3)-」

第一回(2014年10月11日)講話、要旨

1.過去11年かけて少しずつ明らかにしてきた私の死の哲学の骨組は次の通りである。-「死の忘却」の中で number one の論理に縛られ常に他者と競争して生きるよりは、「末期(まつご)の目」をもって一日一日大切に生きる only one の在り方の方が、より良い人生が送れるのは確実。人間は死によって、(1)無神論者の考えるように「無」になるのでもなく、(2)汎神論者の考えるように「神」になるのでもなく、(3)有神論(カトリック)者の考えるように一人一人神の「審判」の前に立たされる。(1)の死の理解を(2)へと深めるものは「虚無の自覚」であり、(2)を(3)へと深めるものは「魂の闇夜」である。

ところで、上のような死の哲学を支えるパスカル的「超越の図式」が在る(cf.『サシとの対話』)。即ち世界と人間についての哲学的自覚は、<モンテーニュ的懐疑論→エピクテートス的汎神論→汎神論と懐疑論の対立→キリスト教>の順に深まっていく。

2.そのうちモンテーニュ的懐疑論の全体像を簡単に言えば、それは理論的には懐疑論・実践的には安楽(repos)論の立場に立つ哲学である。

明日以降、「死の哲学XII ―超越の図式(3)―」の第二回(2014年10月18日)

の講話の要旨を公開します。

編集:吉田智子

写真:シスター中里郁子

人間文化学科の教員3名が兼務している「カトリック教育センター」主催の講座が、

10月11日(土)~11月29日(土)の間に、5回の土曜日に開かれ、のべ8種類の

講座が、無料で受けられます。

カトリック教育センター主催の公開講座については、以下のページをご参照ください。

「今を生きるために キリスト教の思想・文化にふれる」開催のお知らせ

http://www.notredame.ac.jp/news/detail.php?id=216&category=8

さて、2014年10月18日(土)には、以下の2講座が実施されました。

「18世紀後半のフランスにおける宗教画

―ジャン=オノレ・フラゴナールの場合を中心に―」

吉田朋子(人間文化学部 専任講師)

「死の哲学XII ―超越の図式(3)―」

宮永泉(人間文化学部 教授)

今回は、宮永 泉 教授の「死の哲学」の10月11日の講話内容を紹介したいと思います。

以下の文章は、宮永教授によるものです。

カトリック教育センター主催「土曜公開講座」/宮永 泉 による講話

「死の哲学 XII -超越の図式(3)-」

第一回(2014年10月11日)講話、要旨

1.過去11年かけて少しずつ明らかにしてきた私の死の哲学の骨組は次の通りである。-「死の忘却」の中で number one の論理に縛られ常に他者と競争して生きるよりは、「末期(まつご)の目」をもって一日一日大切に生きる only one の在り方の方が、より良い人生が送れるのは確実。人間は死によって、(1)無神論者の考えるように「無」になるのでもなく、(2)汎神論者の考えるように「神」になるのでもなく、(3)有神論(カトリック)者の考えるように一人一人神の「審判」の前に立たされる。(1)の死の理解を(2)へと深めるものは「虚無の自覚」であり、(2)を(3)へと深めるものは「魂の闇夜」である。

ところで、上のような死の哲学を支えるパスカル的「超越の図式」が在る(cf.『サシとの対話』)。即ち世界と人間についての哲学的自覚は、<モンテーニュ的懐疑論→エピクテートス的汎神論→汎神論と懐疑論の対立→キリスト教>の順に深まっていく。

2.そのうちモンテーニュ的懐疑論の全体像を簡単に言えば、それは理論的には懐疑論・実践的には安楽(repos)論の立場に立つ哲学である。

明日以降、「死の哲学XII ―超越の図式(3)―」の第二回(2014年10月18日)

の講話の要旨を公開します。

編集:吉田智子

写真:シスター中里郁子

2014年11月04日

基礎演習 特別講義 「新聞の魅力をさぐる」 ― 京都新聞社デスク 多和常雄先生

10月29日(木)、基礎演習の後期第一回 一斉授業が行われました。

基礎演習は、大学での学習・生活がどのようなものか、どうあるべきかについて学ぶ、いわゆる初年次教育を重視して設置した科目です。とくに人間文化学科では、さまざまな角度から文化を学ぶことから、1年次のこの科目において、年間4回、各界で活躍する方を講師にお招きし、貴重なお話をうかがいます。

2014年度 前期は、お菓子をテーマにお二人の先生をお迎えしました(下記URL参照)。

http://notredameningen.kyo2.jp/e446353.html

http://notredameningen.kyo2.jp/e448408.html

後期の統一テーマは、「マスメディアについて学ぶ」です。 その第1回目は、「新聞の魅力をさぐる」という題で、京都新聞社 多和常雄デスクを講師にお招きしてお話をうかがいました。

新聞の歴史から始まり、新聞社はどのような組織になっているのか、新聞記者はどんな仕事をしているのか、毎日の新聞がどのようにして作られているのか、新聞紙面はどんな構成になっているか、インターネットやテレビなどと比較して新聞はどんな特徴をもつか、など、ふだん何気なく手にしている新聞の、知られざる側面をいろいろとおうかがいし、1年生諸君、大いに眼を開かれたようでした。

とくに、ノーベル賞受賞者紹介の記事については、何年も前から受賞者を予想して、データを集めたりインタビューをしたりして準備をしているとのことで、みな一様に驚いていました。

そして、最も印象的だったのは、記者の方が、ウソを書かないよう、徹底的に取材をし、しっかりとした裏付けを取った上で、明白な真実であると確信できた場合のみ、一つの記事として掲載が実現するというお話でした。 薄っぺらい新聞の一ページの中に、それほど重みのある事実が詰まっていたとは!

就職活動を進める上で、新聞を読むことは不可欠です。この講義をきっかけに、1年生諸君が新聞を毎日読むようになってくれれば、と思います。

以下、受講生諸君の感想を抜粋します。

I・Hさん

今まであまり新聞を読んだことはなかったけれど、今日お話をうかがってみて、読みたくなった。いろんな裏話やちょっと笑えるエピソードなどをお話し下さって、とても楽しい講義だった。

N・Aさん

今日新聞記者の方のお話を聞いて、新聞の見方が変わりました。今までは正直いうとTV面しか見ていませんでした。しかし、新聞記事を作るために多くの人々が関わり、長い時間をかけて下調べをしたりして大変なのだと知りました。そこまでしても、没になることがあると聞いて、大変驚きました。新聞の読み方を改めたいと思います。

S・Mさん

新聞について貴重なお話が聞けてよかったです。とくに印象に残ったのは、新聞の見出しのお話でした。今まで何気なくみていただけでしたが、見出しについていろいろな取り決めがあり、最大15文字にいかに記事内容を反映するか、その要約の技術が求められること、それを専門にやっている人は、受験勉強みたいに長い記事を読んでひたすらそれを要約し、タイトルをつける作業をしていること、また見出しをどれぐらいの大きさにするか、どういう場合にタテではなくヨコ見出しにするかといったこと、いずれもとても興味深いお話でした。これからは、それらを意識しながら、新聞を読んでみたいと思います。

(報告者:人間文化学科教員 堀勝博)

基礎演習は、大学での学習・生活がどのようなものか、どうあるべきかについて学ぶ、いわゆる初年次教育を重視して設置した科目です。とくに人間文化学科では、さまざまな角度から文化を学ぶことから、1年次のこの科目において、年間4回、各界で活躍する方を講師にお招きし、貴重なお話をうかがいます。

2014年度 前期は、お菓子をテーマにお二人の先生をお迎えしました(下記URL参照)。

http://notredameningen.kyo2.jp/e446353.html

http://notredameningen.kyo2.jp/e448408.html

後期の統一テーマは、「マスメディアについて学ぶ」です。 その第1回目は、「新聞の魅力をさぐる」という題で、京都新聞社 多和常雄デスクを講師にお招きしてお話をうかがいました。

新聞の歴史から始まり、新聞社はどのような組織になっているのか、新聞記者はどんな仕事をしているのか、毎日の新聞がどのようにして作られているのか、新聞紙面はどんな構成になっているか、インターネットやテレビなどと比較して新聞はどんな特徴をもつか、など、ふだん何気なく手にしている新聞の、知られざる側面をいろいろとおうかがいし、1年生諸君、大いに眼を開かれたようでした。

とくに、ノーベル賞受賞者紹介の記事については、何年も前から受賞者を予想して、データを集めたりインタビューをしたりして準備をしているとのことで、みな一様に驚いていました。

そして、最も印象的だったのは、記者の方が、ウソを書かないよう、徹底的に取材をし、しっかりとした裏付けを取った上で、明白な真実であると確信できた場合のみ、一つの記事として掲載が実現するというお話でした。 薄っぺらい新聞の一ページの中に、それほど重みのある事実が詰まっていたとは!

就職活動を進める上で、新聞を読むことは不可欠です。この講義をきっかけに、1年生諸君が新聞を毎日読むようになってくれれば、と思います。

以下、受講生諸君の感想を抜粋します。

I・Hさん

今まであまり新聞を読んだことはなかったけれど、今日お話をうかがってみて、読みたくなった。いろんな裏話やちょっと笑えるエピソードなどをお話し下さって、とても楽しい講義だった。

N・Aさん

今日新聞記者の方のお話を聞いて、新聞の見方が変わりました。今までは正直いうとTV面しか見ていませんでした。しかし、新聞記事を作るために多くの人々が関わり、長い時間をかけて下調べをしたりして大変なのだと知りました。そこまでしても、没になることがあると聞いて、大変驚きました。新聞の読み方を改めたいと思います。

S・Mさん

新聞について貴重なお話が聞けてよかったです。とくに印象に残ったのは、新聞の見出しのお話でした。今まで何気なくみていただけでしたが、見出しについていろいろな取り決めがあり、最大15文字にいかに記事内容を反映するか、その要約の技術が求められること、それを専門にやっている人は、受験勉強みたいに長い記事を読んでひたすらそれを要約し、タイトルをつける作業をしていること、また見出しをどれぐらいの大きさにするか、どういう場合にタテではなくヨコ見出しにするかといったこと、いずれもとても興味深いお話でした。これからは、それらを意識しながら、新聞を読んでみたいと思います。

(報告者:人間文化学科教員 堀勝博)