2013年08月26日

教員紹介 中里 郁子

私は2011年4月から京都ノートルダム女子大学の教壇に立ち、カトリック教育に関する科目と人間文化学科の卒業研究を担当しております中里郁子です。

京都生まれの京都育ちですが、「聖ドミニコ女子修道会」というカトリックの修道会に入会して修道生活を始めてからは、東京、仙台へと転勤になりました。

本学に参ります前は、2002年から9年間イタリアに在住して、ローマ教皇庁立の大学で新約聖書の研究をしておりました。

ローマの大学では授業はイタリア語と英語で行われていましたが、世界各地からの大勢の留学生が学んでおり、同国人と話す場合はそれぞれ自国の言語で会話しているので、

世界のありとあらゆる言語をキャンパスで耳にするという環境でした。

私が住んでいたローマの修道院のメンバーの国籍も様々で、イタリア人、フランス人、スイス人、ルーマニア人、韓国人、ベトナム人との共同生活を体験しました。

イタリアでの生活は世界の多様な言語や文化に触れる貴重な体験でしたが、私自身は外国語でとても苦労しましたので、日本で学ぶ留学生の皆さんが日本語で学ばれる苦労が少しはわかるように思います。

本学では授業の他に「み言葉入りカード作り」というキリスト教サークルを毎週火曜日の昼休みにキャンパスミニストリー室で行っていて、水彩画を描いて聖書のみ言葉を添えた美しいカードを作っています。興味のある方は是非いらしてください。

京都生まれの京都育ちですが、「聖ドミニコ女子修道会」というカトリックの修道会に入会して修道生活を始めてからは、東京、仙台へと転勤になりました。

本学に参ります前は、2002年から9年間イタリアに在住して、ローマ教皇庁立の大学で新約聖書の研究をしておりました。

ローマの大学では授業はイタリア語と英語で行われていましたが、世界各地からの大勢の留学生が学んでおり、同国人と話す場合はそれぞれ自国の言語で会話しているので、

世界のありとあらゆる言語をキャンパスで耳にするという環境でした。

私が住んでいたローマの修道院のメンバーの国籍も様々で、イタリア人、フランス人、スイス人、ルーマニア人、韓国人、ベトナム人との共同生活を体験しました。

イタリアでの生活は世界の多様な言語や文化に触れる貴重な体験でしたが、私自身は外国語でとても苦労しましたので、日本で学ぶ留学生の皆さんが日本語で学ばれる苦労が少しはわかるように思います。

本学では授業の他に「み言葉入りカード作り」というキリスト教サークルを毎週火曜日の昼休みにキャンパスミニストリー室で行っていて、水彩画を描いて聖書のみ言葉を添えた美しいカードを作っています。興味のある方は是非いらしてください。

2013年08月19日

教員紹介 鷲見 朗子

私がいま関心を寄せているのはファンタジー文学、児童文学、説話文学です。ゼミでもファンタジーや魔法を扱う作品について学習しています。平成25年度前期のゼミでは、ゼミ生が「赤い靴」「ピノキオ」「かぐや姫」などの作品を選び、その主題、背景について発表を行いました。研究対象として数年前から調査をしているのは、ファンタジー文学の源流ともいわれる『アラビアンナイト』(別名『千一夜物語』)です。

去る平成25年6月8日にも本学で国立チュニジア大学のタルシューナ名誉教授(アラビア語通訳あり)、筑波大学の青柳悦子教授をお迎えして「アラビアンナイトと北アフリカの物語」と題した公開講演会を開催し、200名近い来場者をお迎えして盛会のうちに幕を閉じました。

その講演会では私も発表しました。その発表テーマは、『アラビアンナイト』(別名『千一夜物語』)の校訂本のひとつである『百一夜物語』についてです。『百一夜物語』はマグリブ地域と呼ばれる北アフリカのチュニジア、アルジェリア、モロッコ周辺で伝承されてきた、アラビア語で表現された物語集です。講演では、『千一夜物語』同様、語り手シャハラザードと王が登場する『百一夜物語』の枠物語についてお話しました。「枠物語」とは、物語のなかにもう1つの(あるいは複数の)物語が埋め込まれている物語を指します。『百一夜物語』の枠物語では、自らが絶世の美男だと思っている王と世界一美しい若者が登場します。王と若者がともに妻に不貞を働かれることで、女嫌いと女性不信に陥ります。発表では、これらの「男の美」、「性悪女」、「貞女」のモティーフに焦点をあて、男女の愛憎や、男による美と知の探求が国家の繁栄と衰亡にどのようにかかわるのかみていきました。

この『百一夜物語』は、私の担当科目「アラブ文学特講」(人間文化学科専門科目)でも教えています。その科目を履修している学生も公開講演会に出席してくれて、授業では扱わなかった別の側面も学べてよかった、生のアラビア語が聴けてうれしかった等の感想をくれました。今後も自分の研究の成果を授業やゼミに生かしていければと思います。

以下は、3年生のゼミの授業中の写真です。

報告 鷲見朗子

去る平成25年6月8日にも本学で国立チュニジア大学のタルシューナ名誉教授(アラビア語通訳あり)、筑波大学の青柳悦子教授をお迎えして「アラビアンナイトと北アフリカの物語」と題した公開講演会を開催し、200名近い来場者をお迎えして盛会のうちに幕を閉じました。

その講演会では私も発表しました。その発表テーマは、『アラビアンナイト』(別名『千一夜物語』)の校訂本のひとつである『百一夜物語』についてです。『百一夜物語』はマグリブ地域と呼ばれる北アフリカのチュニジア、アルジェリア、モロッコ周辺で伝承されてきた、アラビア語で表現された物語集です。講演では、『千一夜物語』同様、語り手シャハラザードと王が登場する『百一夜物語』の枠物語についてお話しました。「枠物語」とは、物語のなかにもう1つの(あるいは複数の)物語が埋め込まれている物語を指します。『百一夜物語』の枠物語では、自らが絶世の美男だと思っている王と世界一美しい若者が登場します。王と若者がともに妻に不貞を働かれることで、女嫌いと女性不信に陥ります。発表では、これらの「男の美」、「性悪女」、「貞女」のモティーフに焦点をあて、男女の愛憎や、男による美と知の探求が国家の繁栄と衰亡にどのようにかかわるのかみていきました。

この『百一夜物語』は、私の担当科目「アラブ文学特講」(人間文化学科専門科目)でも教えています。その科目を履修している学生も公開講演会に出席してくれて、授業では扱わなかった別の側面も学べてよかった、生のアラビア語が聴けてうれしかった等の感想をくれました。今後も自分の研究の成果を授業やゼミに生かしていければと思います。

以下は、3年生のゼミの授業中の写真です。

報告 鷲見朗子

2013年08月14日

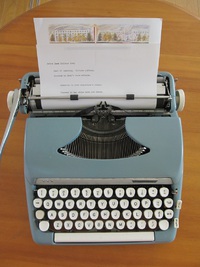

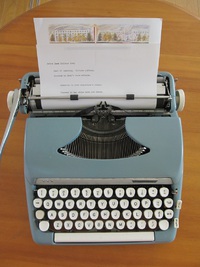

昔ながらのタイプライターをiPadやパソコンのキーボードとして使う

先日の「20年前のコンピュータで・・」(古いハードウェアを今使う)

の第二弾です。

8月上旬の Open Source Conference (OSC Kyoto)で展示する

Raspberry Pi (世界中で注目されているパソコンの名前)に接続する

USB Keyboard を7月中旬にネットで探していたところ、偶然にも、

とっても cool なモノに出会いました。

そのモノとは・・・。昔ながらの manual typewriter を、

USB接続で、普通のパソコンやタブレット(iPadなど)のキーボード

として使うというものです。パソコンなどに接続しつつも、普通の

typewriter として使うこともできますし、まったくパソコンなどには

つながずに、normal typewriter として使うこともできます。

なぜこんなことができるか?というと、Arduino というマイコンを利用

したボードを typewriter につけて、打ち込まれたキー入力を、

デジタル信号に変換しているからなのです。これを発明されたのは、

米国 Philadelphia に住む、Jack Zylkin さん。

結局、今年のOSC京都 の展示には間に合いませんでしたが、無事、

モノを入手しましたので、以下に写真を掲載しますね。

(1)普通の typewriter として使っている所

(2)iPad のキーボードとして使っている所

(Typewriter に接続する前に、iPad の keyboard setting を

English にしておく必要がありました。

でないと、ローマ字かな変換のモードになってしまいました。 )

(3)Raspberry Pi のキーボードとして使っている所

(この写真を撮ったときは、「typewriter には return キーがない?」状態でした。

普通はキャレッジ・リターンが、return キーに割り当てられているようなのですが、

この機種では、「1/4 1/2」というキーが割り当てられていました。これで普通に

つかえます。よかった。)

Arduino ボードのしくみにも興味があったので、完成したモノに加えて、

「USB Typewriter "Easy Install" Kit 」も送ってもらいました。

押し入れに眠っているタイプライターを、cool なキーボードに変身

させる「優れもの」だと思いました。

こんな素敵な発明をしてくださった Jack Zylkin さんに感謝。

(Thank you very much, Mr. Jack Zylkin.)

以下のページに、詳細が説明されていますので、興味のある方は、

参考にして下さい。

USB Typewriter

http://www.usbtypewriter.com/

USB Typewriter "Easy Install" Kit

http://www.instructables.com/id/usb-typewriter-easy-install-kit/

iPadやPCで使えるUSB Typewriter

http://www.kotaro269.com/archives/51318412.html

報告 吉田智子

の第二弾です。

8月上旬の Open Source Conference (OSC Kyoto)で展示する

Raspberry Pi (世界中で注目されているパソコンの名前)に接続する

USB Keyboard を7月中旬にネットで探していたところ、偶然にも、

とっても cool なモノに出会いました。

そのモノとは・・・。昔ながらの manual typewriter を、

USB接続で、普通のパソコンやタブレット(iPadなど)のキーボード

として使うというものです。パソコンなどに接続しつつも、普通の

typewriter として使うこともできますし、まったくパソコンなどには

つながずに、normal typewriter として使うこともできます。

なぜこんなことができるか?というと、Arduino というマイコンを利用

したボードを typewriter につけて、打ち込まれたキー入力を、

デジタル信号に変換しているからなのです。これを発明されたのは、

米国 Philadelphia に住む、Jack Zylkin さん。

結局、今年のOSC京都 の展示には間に合いませんでしたが、無事、

モノを入手しましたので、以下に写真を掲載しますね。

(1)普通の typewriter として使っている所

(2)iPad のキーボードとして使っている所

(Typewriter に接続する前に、iPad の keyboard setting を

English にしておく必要がありました。

でないと、ローマ字かな変換のモードになってしまいました。 )

(3)Raspberry Pi のキーボードとして使っている所

(この写真を撮ったときは、「typewriter には return キーがない?」状態でした。

普通はキャレッジ・リターンが、return キーに割り当てられているようなのですが、

この機種では、「1/4 1/2」というキーが割り当てられていました。これで普通に

つかえます。よかった。)

Arduino ボードのしくみにも興味があったので、完成したモノに加えて、

「USB Typewriter "Easy Install" Kit 」も送ってもらいました。

押し入れに眠っているタイプライターを、cool なキーボードに変身

させる「優れもの」だと思いました。

こんな素敵な発明をしてくださった Jack Zylkin さんに感謝。

(Thank you very much, Mr. Jack Zylkin.)

以下のページに、詳細が説明されていますので、興味のある方は、

参考にして下さい。

USB Typewriter

http://www.usbtypewriter.com/

USB Typewriter "Easy Install" Kit

http://www.instructables.com/id/usb-typewriter-easy-install-kit/

iPadやPCで使えるUSB Typewriter

http://www.kotaro269.com/archives/51318412.html

報告 吉田智子

2013年08月12日

教員紹介 朱 鳳

こんにちは。人間文化学科の朱鳳と申します。中国上海の出身です。

京都に留学、京都で生活、京都で仕事というご縁で、京都は私の第二の

故郷になりました。

私の専門は日中近代語彙交流史です。特に近代西洋文明を受容

する際の人物研究(主に宣教士)と東西言語文化交流に焦点を当てています。

右は2010年に出版した私の研究書です。

専門書の他に中国語の教科書も執筆しています。

普段大学では「言語文化概論」「日中近代語彙比較論」「漢文学入門」「漢字と多文化交流ゼミ」「中国語」などを担当しています。

私のゼミ生には日本人、中国人と韓国人の学生がいます。毎週皆さんは和気藹々で色んなテーマについて議論しています。

「日本と中国の高齢者はどのような老後生活を送っているのでしょう?」「なぜ日本人は割り勘にするのでしょう?」「韓国のキムチに

使われている唐辛子は、どうやって韓国に伝来したのでしょう」などなど。

上の写真は研究室で撮ったものです。窓の外に見えるのは比叡山です。環境のいい大学でしょう。

自慢できるのは私の研究に関することが日中に留まらず、世界中の中国語と日本語を研究している学者や学生と交流できることです。

これはノルウェー大学を訪れた時の写真です。

温泉巡りと食べ歩きが趣味です。時間があれば、色んな所に出かけます。楽しいのですが、日に日に体重が増えてしまうことが目下の悩みです。

京都に留学、京都で生活、京都で仕事というご縁で、京都は私の第二の

故郷になりました。

私の専門は日中近代語彙交流史です。特に近代西洋文明を受容

する際の人物研究(主に宣教士)と東西言語文化交流に焦点を当てています。

右は2010年に出版した私の研究書です。

専門書の他に中国語の教科書も執筆しています。

普段大学では「言語文化概論」「日中近代語彙比較論」「漢文学入門」「漢字と多文化交流ゼミ」「中国語」などを担当しています。

私のゼミ生には日本人、中国人と韓国人の学生がいます。毎週皆さんは和気藹々で色んなテーマについて議論しています。

「日本と中国の高齢者はどのような老後生活を送っているのでしょう?」「なぜ日本人は割り勘にするのでしょう?」「韓国のキムチに

使われている唐辛子は、どうやって韓国に伝来したのでしょう」などなど。

上の写真は研究室で撮ったものです。窓の外に見えるのは比叡山です。環境のいい大学でしょう。

自慢できるのは私の研究に関することが日中に留まらず、世界中の中国語と日本語を研究している学者や学生と交流できることです。

これはノルウェー大学を訪れた時の写真です。

温泉巡りと食べ歩きが趣味です。時間があれば、色んな所に出かけます。楽しいのですが、日に日に体重が増えてしまうことが目下の悩みです。

2013年08月10日

20年前のコンピュータで最新のOSを動かす意味とは?

再び、吉田智子です。

ここのところ、何度もブログで報告しているのですが、

一週間前の8月2日(金)・3日(土)に、京都で実施された

オープンソースカンファレンスに、学生といっしょに

参加していました。

学生といっしょに展示ブースを見学していた時に、

20年ほど前のコンピュータの上に、最新のOS

(NetBSDという、UNIX系のOS)を載せて、

デモをされているブースがありました。

非力なマシンで最新のOSを動かすためには、

大変な努力と工夫が必要です。その展示を実現させた方は、

その努力と工夫を楽しんでおられたというわけです。

写真10:1989年発売のLUNAと1991年発売のLUNA-IIの夢の共演

~ 左のLUNAでsixel自演プレゼン、

右のLUNA-IIでTwitter on NetBSD/luna68k 実演中~

(2013年8月、京都でのオープンソースカンファレンスにて)

写真11:LUNA-II の本体前面パネルの液晶部分。LUNA は愛称で型番はSX-9100。

DTはデスクトップ型の意味

これを見た学生が、「新しい方のコンピュータの発売時期の1991年でも、

私が産まれる前です!」と言っていました。22年も前なんですね...。

私にとっては「青春の思い出」とも言える、そのコンピュータに

まつわる話を、以下にまとめましたので、ちょっとマニアックな

話にはなりますが、書かせて下さいませ。

●2013年8月2日、3日のオープンソースカンファレンスの

「日本NetBSD ユーザーグループ (http://www.jp.netbsd.org/ja/JP/)」

のブースに関しての報告

今年も「日本NetBSD ユーザーグループ」は、ご当地展示として、

LUNAを展示されました。LUNAというのは、1980年代から1990年代の初めごろ

にかけて、京都に本社を持つオムロン株式会社が発売していた、UNIXワークステーション

の名前です(その当時、私はこの会社のUNIXワークステーション開発部門で働いていました)。

LUNAは「月」を意味するということで、当時、主流だったSunという名前の

UNIXワークステーションの「太陽」に対抗して、命名されたのでした

(って、今さらそんなこと知っても、ておくれ?)。

時は流れて、あれから20年。もうLUNAとの青春の日々など思い出すことも

なくなっていた2011年のOSC京都のNetBSDブースで、私は「動くLUNA」と

まさかの再会をしたのでした。以来、今回で3年目の展示となりました。

事前にアナウンスされた宣伝文句は、次の通り。

「OSC京都 NetBSDブースでは今年も懲りずに NetBSD/luna68k が動く

Omron LUNA と LUNA-II を展示します。」

「OSC Kyoto。そしてLUNAだ!圧倒的存在感。LUNA-II(大容量64MB RAM)

との共演。 LCDでの投影とバックパネルの工作。mlterm-fbによる1bpp

グラフィック。デーモンモードのmikutter。」

(mltermとは、ターミナルで多言語表示できる端末エミュレータで、

フレームバッファ版のmltermが、mlterm-fb です。非力なマシン

では、マルチウィンドウを開くわけにいかないので、ターミナルで日本語

を扱うためにこれを使われたのだと思います。)

で、今回展示された2つのマシン(LUNA と LUNA-II)のスペックは次の通りです。

①LUNA 1989年発売、CPU モトローラ M68030 20MHz 、

RAM:4MB~(最大16MB)、Video 1280×1024 モノクロ or 16色

②LUNA-II 1991年発売、CPU MC68040 25MHz、

RAM:8MB~(最大64MB)、Video 1280×1024 モノクロ or 16色

20年以上前のこんな老齢マシンに、今年リリースのNetBSD 6.1をインストールして、

mlterm-fbの日本語コンソールを使ったTwitterのデモがされていたのですから、

見る人が見れば(要するにオジサン・オバサンは)、感動して涙しても不思議では

ありません。

「NetBSD/luna68kは mlterm-fbで Twitterの夢を見るか」と題する、

この展示を主催された方によるセミナーのスライドの「まとめ」には、

次のようなことが書かれていました。

”LUNAでもTwitter 可能。遅マシン開発の意義とは、目視で

どこが重いのかがわかること。速いマシンだと、効率のよくない実装

に気がつかないことがある。”

これが、老齢のLUNAの存在価値だということですね。なるほど。

さらにそのスライドには、”詳細はわからなくてもレポートが大事。

動作している動画も効果大。”とも書いてありました。たしかに、

開発者の筒井さんが、「今、開発はどこまで進んでいるか」について、

Twitterなどを利用して、仲間に報告し続けて下さっていたからこそ、

当日、きちんと動く様子に私たちが感動したわけです。

この「常に報告!」という社会人としては常識とも

言える姿勢が、今回のオープンソースカンファレンス参加のような

活動を通じて、大学生にも伝わるといいなぁと強く思いました。

以下が、このブログをまとめるために使った参考資料です。

・オープンソースカンファレンス2013関西@京都 NetBSDブース展示記録

(http://togetter.com/li/542885?)

・「NetBSD/luna68kは mlterm-fbで Twitterの夢を見るか」

OSC京都 NetBSDセミナー での発表資料

(http://www.ceres.dti.ne.jp/tsutsui/osc2013kyoto/NetBSD-luna68k_mlterm-fb_Twitter.html )

・オープンソースカンファレンス京都NetBSD の薄い本

(http://www.soum.co.jp/~jun/OSC2013kyoto.pdf)

報告 吉田智子

ここのところ、何度もブログで報告しているのですが、

一週間前の8月2日(金)・3日(土)に、京都で実施された

オープンソースカンファレンスに、学生といっしょに

参加していました。

学生といっしょに展示ブースを見学していた時に、

20年ほど前のコンピュータの上に、最新のOS

(NetBSDという、UNIX系のOS)を載せて、

デモをされているブースがありました。

非力なマシンで最新のOSを動かすためには、

大変な努力と工夫が必要です。その展示を実現させた方は、

その努力と工夫を楽しんでおられたというわけです。

写真10:1989年発売のLUNAと1991年発売のLUNA-IIの夢の共演

~ 左のLUNAでsixel自演プレゼン、

右のLUNA-IIでTwitter on NetBSD/luna68k 実演中~

(2013年8月、京都でのオープンソースカンファレンスにて)

写真11:LUNA-II の本体前面パネルの液晶部分。LUNA は愛称で型番はSX-9100。

DTはデスクトップ型の意味

これを見た学生が、「新しい方のコンピュータの発売時期の1991年でも、

私が産まれる前です!」と言っていました。22年も前なんですね...。

私にとっては「青春の思い出」とも言える、そのコンピュータに

まつわる話を、以下にまとめましたので、ちょっとマニアックな

話にはなりますが、書かせて下さいませ。

●2013年8月2日、3日のオープンソースカンファレンスの

「日本NetBSD ユーザーグループ (http://www.jp.netbsd.org/ja/JP/)」

のブースに関しての報告

今年も「日本NetBSD ユーザーグループ」は、ご当地展示として、

LUNAを展示されました。LUNAというのは、1980年代から1990年代の初めごろ

にかけて、京都に本社を持つオムロン株式会社が発売していた、UNIXワークステーション

の名前です(その当時、私はこの会社のUNIXワークステーション開発部門で働いていました)。

LUNAは「月」を意味するということで、当時、主流だったSunという名前の

UNIXワークステーションの「太陽」に対抗して、命名されたのでした

(って、今さらそんなこと知っても、ておくれ?)。

時は流れて、あれから20年。もうLUNAとの青春の日々など思い出すことも

なくなっていた2011年のOSC京都のNetBSDブースで、私は「動くLUNA」と

まさかの再会をしたのでした。以来、今回で3年目の展示となりました。

事前にアナウンスされた宣伝文句は、次の通り。

「OSC京都 NetBSDブースでは今年も懲りずに NetBSD/luna68k が動く

Omron LUNA と LUNA-II を展示します。」

「OSC Kyoto。そしてLUNAだ!圧倒的存在感。LUNA-II(大容量64MB RAM)

との共演。 LCDでの投影とバックパネルの工作。mlterm-fbによる1bpp

グラフィック。デーモンモードのmikutter。」

(mltermとは、ターミナルで多言語表示できる端末エミュレータで、

フレームバッファ版のmltermが、mlterm-fb です。非力なマシン

では、マルチウィンドウを開くわけにいかないので、ターミナルで日本語

を扱うためにこれを使われたのだと思います。)

で、今回展示された2つのマシン(LUNA と LUNA-II)のスペックは次の通りです。

①LUNA 1989年発売、CPU モトローラ M68030 20MHz 、

RAM:4MB~(最大16MB)、Video 1280×1024 モノクロ or 16色

②LUNA-II 1991年発売、CPU MC68040 25MHz、

RAM:8MB~(最大64MB)、Video 1280×1024 モノクロ or 16色

20年以上前のこんな老齢マシンに、今年リリースのNetBSD 6.1をインストールして、

mlterm-fbの日本語コンソールを使ったTwitterのデモがされていたのですから、

見る人が見れば(要するにオジサン・オバサンは)、感動して涙しても不思議では

ありません。

「NetBSD/luna68kは mlterm-fbで Twitterの夢を見るか」と題する、

この展示を主催された方によるセミナーのスライドの「まとめ」には、

次のようなことが書かれていました。

”LUNAでもTwitter 可能。遅マシン開発の意義とは、目視で

どこが重いのかがわかること。速いマシンだと、効率のよくない実装

に気がつかないことがある。”

これが、老齢のLUNAの存在価値だということですね。なるほど。

さらにそのスライドには、”詳細はわからなくてもレポートが大事。

動作している動画も効果大。”とも書いてありました。たしかに、

開発者の筒井さんが、「今、開発はどこまで進んでいるか」について、

Twitterなどを利用して、仲間に報告し続けて下さっていたからこそ、

当日、きちんと動く様子に私たちが感動したわけです。

この「常に報告!」という社会人としては常識とも

言える姿勢が、今回のオープンソースカンファレンス参加のような

活動を通じて、大学生にも伝わるといいなぁと強く思いました。

以下が、このブログをまとめるために使った参考資料です。

・オープンソースカンファレンス2013関西@京都 NetBSDブース展示記録

(http://togetter.com/li/542885?)

・「NetBSD/luna68kは mlterm-fbで Twitterの夢を見るか」

OSC京都 NetBSDセミナー での発表資料

(http://www.ceres.dti.ne.jp/tsutsui/osc2013kyoto/NetBSD-luna68k_mlterm-fb_Twitter.html )

・オープンソースカンファレンス京都NetBSD の薄い本

(http://www.soum.co.jp/~jun/OSC2013kyoto.pdf)

報告 吉田智子

2013年08月09日

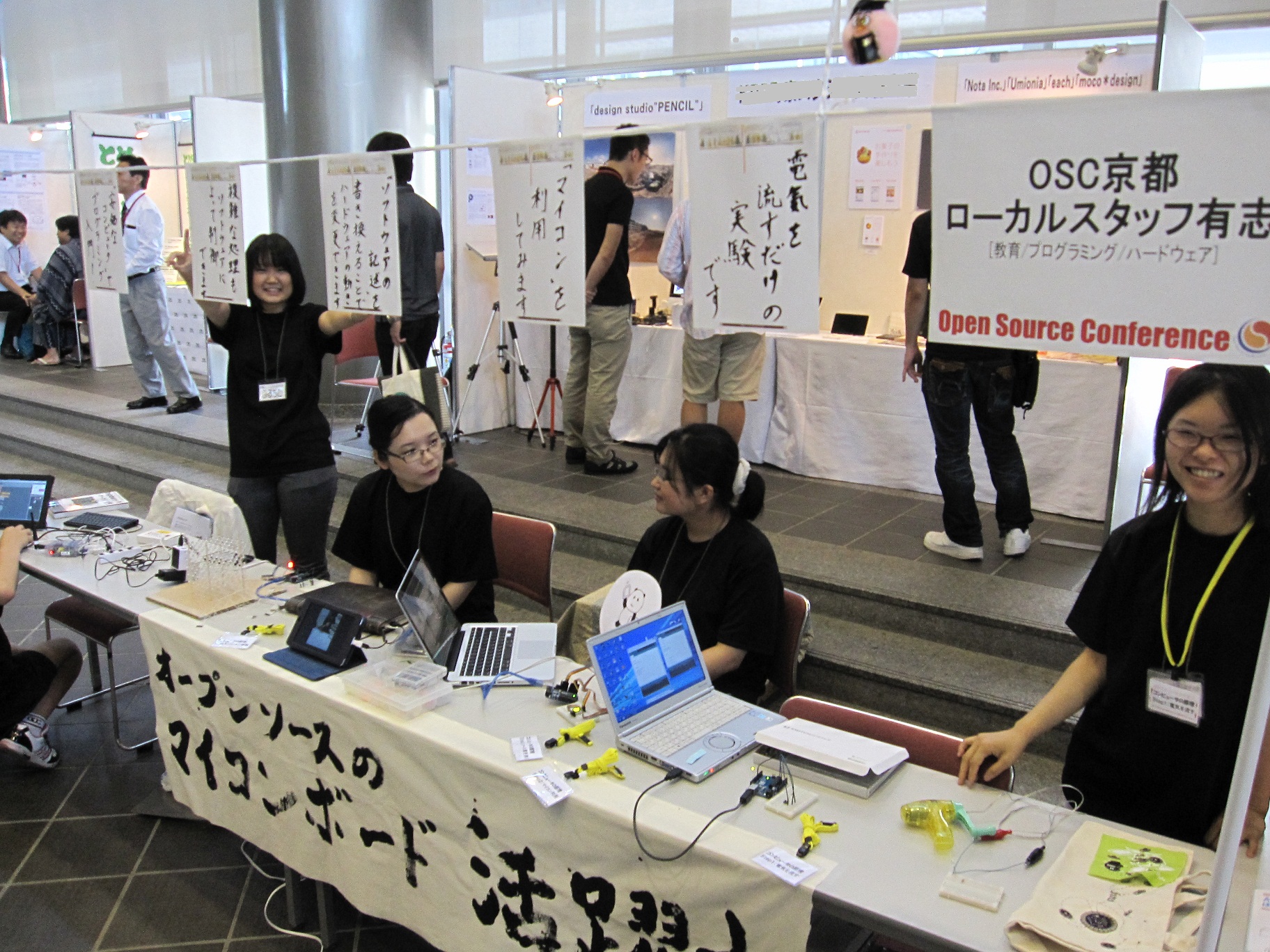

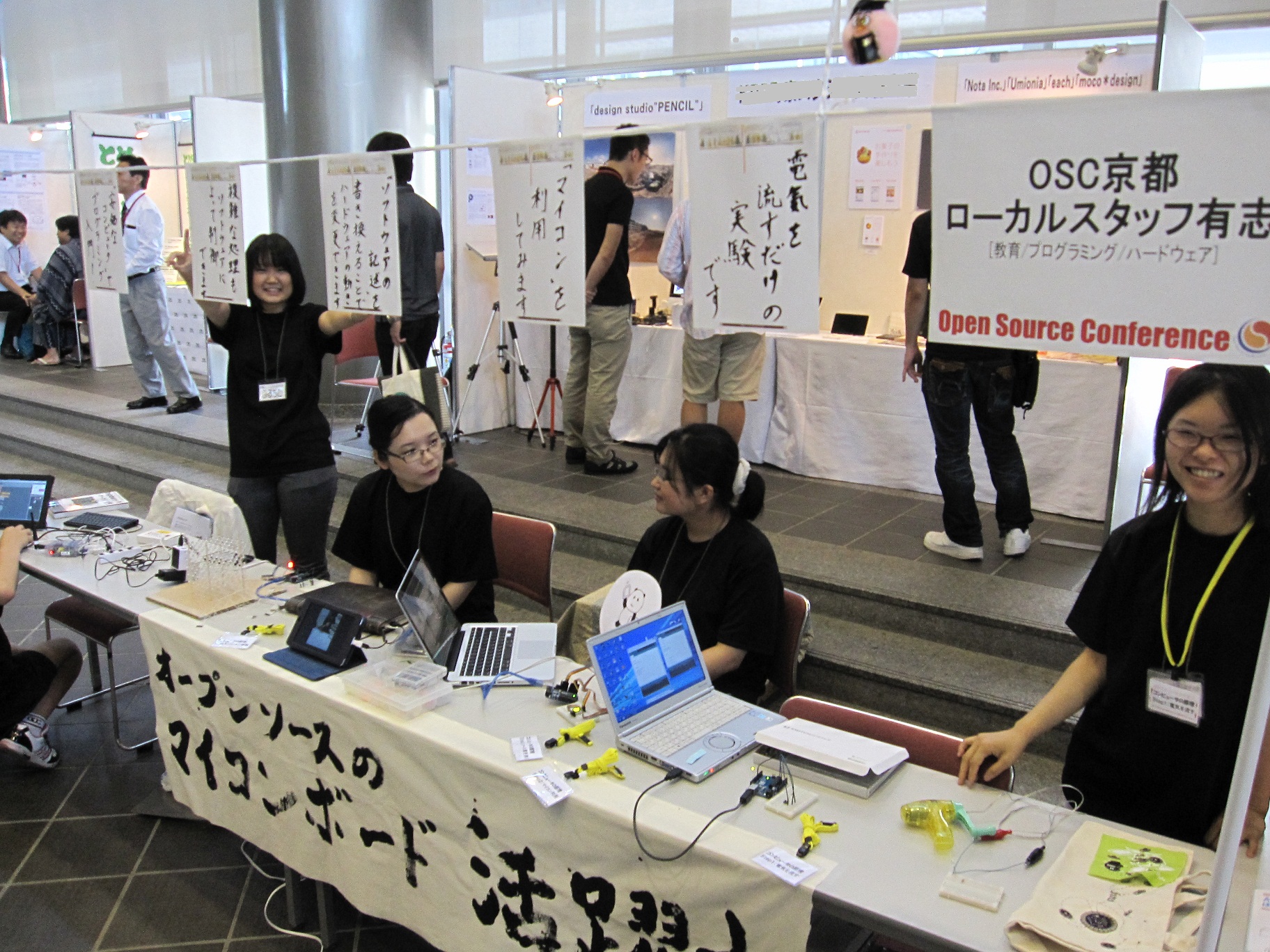

「オープンソースカンファレンス京都」への出展報告(2)

「オープンソースカンファレンス京都」のローカルスタッフ有志のブースで、

ひときわ目立っていた「のぼり」の墨による「コンピュータの原理触れよう!!」文字。

さらには、デスクの外側の「オープンソースのマイコンボード活躍中」の文字。

これを書いてくださった、あんどうさん(書道部所属)から、当日のコメントが

届きましたので、掲載します。

(1)ながはまさん と(2)ふるもとさん(以下の写真・右)の報告は、http://notredameningen.kyo2.jp/e422531.html へ。

(3)あんどうさん(写真・左)からの報告

OSCの当日は、ローカルスタッフ有志のブースで、

Raspberry Pi の実演などをお手伝いしました。

私は吉田先生のゼミ生でもなく、パソコンに詳しくなく、

Raspberry Pi自体も初めて見た中での説明でしたが、

来場された皆様、温かい目で説明を聞いていただいたり、

見ていただきました。

また、私が困っていると、来場されたお客様が分かりやすく

説明して下さったりと、来場された皆様の助け合いの精神で、

乗り切ることが多かったです。

こちらのブースが人が少なくなった時に、他のブースに

お邪魔した際、こちらが正直にわからない、と言うとすぐに

わかりやすく説明してくださったり、

自分たちがやっていることが何と関係しているかなど、

本当に丁寧に教えてもらい、普段だったら知ることがない

世界を知ることができました。

今回参加させてもらって感じたことは、苦手な分野や

普段知ることのない分野でもあっても、逃げずに

このような機会があれば積極的に参加するべきだと

いうことです。正直に「わからない」と言えば、

みなさんわかりやすく教えてくださり、

自分の考えの幅を新たに広げることができました。

今回のOSCにお誘いいただき、本当にありがとうございました。(あんどう ゆうこ)

あんどうさんには、大学で「のぼり」や展示ブースの表示を、墨で書いていただきました。

「どんな風に使われるか見てほしいのだけど、来れる?」と誘って、当日、

しっかりと説明員をしていただきました。ほんとうにありがとうございました。

» 続きを読む

ひときわ目立っていた「のぼり」の墨による「コンピュータの原理触れよう!!」文字。

さらには、デスクの外側の「オープンソースのマイコンボード活躍中」の文字。

これを書いてくださった、あんどうさん(書道部所属)から、当日のコメントが

届きましたので、掲載します。

(1)ながはまさん と(2)ふるもとさん(以下の写真・右)の報告は、http://notredameningen.kyo2.jp/e422531.html へ。

(3)あんどうさん(写真・左)からの報告

OSCの当日は、ローカルスタッフ有志のブースで、

Raspberry Pi の実演などをお手伝いしました。

私は吉田先生のゼミ生でもなく、パソコンに詳しくなく、

Raspberry Pi自体も初めて見た中での説明でしたが、

来場された皆様、温かい目で説明を聞いていただいたり、

見ていただきました。

また、私が困っていると、来場されたお客様が分かりやすく

説明して下さったりと、来場された皆様の助け合いの精神で、

乗り切ることが多かったです。

こちらのブースが人が少なくなった時に、他のブースに

お邪魔した際、こちらが正直にわからない、と言うとすぐに

わかりやすく説明してくださったり、

自分たちがやっていることが何と関係しているかなど、

本当に丁寧に教えてもらい、普段だったら知ることがない

世界を知ることができました。

今回参加させてもらって感じたことは、苦手な分野や

普段知ることのない分野でもあっても、逃げずに

このような機会があれば積極的に参加するべきだと

いうことです。正直に「わからない」と言えば、

みなさんわかりやすく教えてくださり、

自分の考えの幅を新たに広げることができました。

今回のOSCにお誘いいただき、本当にありがとうございました。(あんどう ゆうこ)

あんどうさんには、大学で「のぼり」や展示ブースの表示を、墨で書いていただきました。

「どんな風に使われるか見てほしいのだけど、来れる?」と誘って、当日、

しっかりと説明員をしていただきました。ほんとうにありがとうございました。

» 続きを読む

2013年08月06日

「オープンソースカンファレンス京都」への出展報告

毎年8月初旬に京都で実施される「オープンソースカンファレンス」は、

2日で1000人以上が集い、参加無料で展示会とセミナーを楽しむ会です。

今年も、京都でのローカルスタッフ(実行委員)のリーダー

(実行委員長)を、吉田智子が担当し、次のような報告を書きました。

OSC2013 Kansai@Kyoto!

〜元気で頼もしかった大勢の学生スタッフ〜

また、人間文化学科からも、吉田智子のゼミ生を中心に、

4年生が6名、3年生が5名、実行委員として活躍してくれました。

以下に、参加してくれた学生からの報告をお届けします。

(順次、学生から届いた報告を追加していく予定です。)

写真:ローカルスタッフ有志の「コンピュータの原理に触れよう!」のブース

(1)ながはまさんからの報告

8月2日(金)3日(土)の二日間、京都リサーチパーク内にて

『オープンソースカンファレンス2013 Kansai @ Kyoto』が行われました。

私たち学生はOSCローカルスタッフブースにて「コンピュータの原理に触れよう!」

というテーマで、5つのステップに分けて説明するという展示を行いました。

(ステップ1~5までを、うちわに貼ったものの写真です。

説明の裏には、ノートルダムの長沼先生のパンダイラストを貼りました。)

展示内容は主に「Arduino」というマイコンボードを使いました。

特に、ステップ1の手回し発電機を使いLEDを光らせる実験には、

とても多くの方が興味を持ってくださいました。

私は「Arduino」を使った簡単なプログラミングによる発電方法について

説明していたのですが、簡単だからこそ説明しにくく、

相手の方にうまく伝わったのか不安でした。あらかじめ展示内容について

勉強していたものの、会場に来られる方の方が詳しい中、私たちの説明を

温かく聞いてくださいました。

手回し発電機を使ったLED発電で配線の仕方が間違っており、

LEDが発電しないトラブルもありましたが、本を参考にして、

配線をし直し無事にLEDが発電し、ホッとしました。

またこのイベントには他大学の学生も参加しており、さまざまな方と交流ができ、

とても貴重な体験ができました。今回、OSCローカルスタッフ有志のブースに

来られる方が多かったせいで、予想以上に忙しく、

あまり周りのブースを見ることができなかったので、来年も参加し、

セミナーや他のブースを周り楽しみたいです。 (ながはま なつみ)

解説:このブースのステップ1からステップ5は、このようになっていました。

» 続きを読む

2日で1000人以上が集い、参加無料で展示会とセミナーを楽しむ会です。

今年も、京都でのローカルスタッフ(実行委員)のリーダー

(実行委員長)を、吉田智子が担当し、次のような報告を書きました。

OSC2013 Kansai@Kyoto!

〜元気で頼もしかった大勢の学生スタッフ〜

また、人間文化学科からも、吉田智子のゼミ生を中心に、

4年生が6名、3年生が5名、実行委員として活躍してくれました。

以下に、参加してくれた学生からの報告をお届けします。

(順次、学生から届いた報告を追加していく予定です。)

写真:ローカルスタッフ有志の「コンピュータの原理に触れよう!」のブース

(1)ながはまさんからの報告

8月2日(金)3日(土)の二日間、京都リサーチパーク内にて

『オープンソースカンファレンス2013 Kansai @ Kyoto』が行われました。

私たち学生はOSCローカルスタッフブースにて「コンピュータの原理に触れよう!」

というテーマで、5つのステップに分けて説明するという展示を行いました。

(ステップ1~5までを、うちわに貼ったものの写真です。

説明の裏には、ノートルダムの長沼先生のパンダイラストを貼りました。)

|  |

展示内容は主に「Arduino」というマイコンボードを使いました。

特に、ステップ1の手回し発電機を使いLEDを光らせる実験には、

とても多くの方が興味を持ってくださいました。

私は「Arduino」を使った簡単なプログラミングによる発電方法について

説明していたのですが、簡単だからこそ説明しにくく、

相手の方にうまく伝わったのか不安でした。あらかじめ展示内容について

勉強していたものの、会場に来られる方の方が詳しい中、私たちの説明を

温かく聞いてくださいました。

手回し発電機を使ったLED発電で配線の仕方が間違っており、

LEDが発電しないトラブルもありましたが、本を参考にして、

配線をし直し無事にLEDが発電し、ホッとしました。

またこのイベントには他大学の学生も参加しており、さまざまな方と交流ができ、

とても貴重な体験ができました。今回、OSCローカルスタッフ有志のブースに

来られる方が多かったせいで、予想以上に忙しく、

あまり周りのブースを見ることができなかったので、来年も参加し、

セミナーや他のブースを周り楽しみたいです。 (ながはま なつみ)

解説:このブースのステップ1からステップ5は、このようになっていました。

| ステップ1: |  | 小学校の理科の時間で豆電球をつけた時と同じ実験です。もっと複雑なこと(電球をチカチカさせるなど)がしたくなりませんか? |

| ステップ2: |  | 複雑なことがしたくなった人は、マイコンボードを利用してみましょう。LEDをチカチカさせることが可能になりますよ。 |

| ステップ3: |  | マイコンボードを利用してハードウェアを制御するためにはプログラムを書いて、コンパイルして、ダウンロードします。 |

| ステップ4: |  | Arduino Cube 6x6x6 です。これを複雑に光らせるためには、制御するソフトウェアを書かなければいけません。ソフトウェアが完成するまでは、せっかくの6x6x6のLEDタワーも、ただのオブジェです(泣)。 |

| ステップ5: |  | 子どもの頃からプログラミングに慣れておけば、いざプログラムを書く必要が出た時にも困りません。ステップ4のLEDタワーを、複雑に光らせることも可能となるのです。今日からあなたも、Raspberry Pi(安価なパソコン。本体は35ドル)で、プログラミング言語の修業を始めませんか? |

| Raspberry Pi についての説明ページ(の中で、一番お勧めなもの) | ||

| 2013年6月にRaspberry Pi の作者のEbenさんが日本で講演された時のスライド | ||

» 続きを読む

2013年08月05日

教員紹介 久野 将健

みなさん、こんにちは!

2012年4月から京都ノートルダム女子大学で教壇に立っています久野将健(くのまさたけ)です。

私の専門は音楽、とりわけパイプオルガン演奏です。

ノートルダムに来る前は、岐阜聖徳学園大学教育学部で

小中学校の先生を目指す学生さんたちにピアノ実技、西洋音楽史、ソルフェージュ(音楽の読み書きのようなもの)といった科目を教えていました。

現在では1年生必修の宗教音楽や選択のキリスト教音楽といった宗教系共通科目の担当が多く、私の担当分野も随分と広がってきた感があります。また人間文化学科の科目の中では音楽文化概論や歌曲論といった一般的な音楽の授業も受け持っているので、興味のある方はぜひ受講してください。

現在では1年生必修の宗教音楽や選択のキリスト教音楽といった宗教系共通科目の担当が多く、私の担当分野も随分と広がってきた感があります。また人間文化学科の科目の中では音楽文化概論や歌曲論といった一般的な音楽の授業も受け持っているので、興味のある方はぜひ受講してください。

大学のお仕事とは別に外では結構、演奏活動をしています。

今までは首都圏での演奏が多かったのですが、最近は関西での演奏機会も増えてきました。

みなさんもお時間があれば聴きにきてくださいね!

というわけで、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

=今後の演奏予定=

=今後の演奏予定=

2013/8/30(金)12:20~ 東京・築地本願寺

2013/9/29(日)11:00~ 神戸・カトリック六甲教会

2013/10/5(土)14:00~ 神戸松陰女子学院大学

2013/10/13(日)14:00~岐阜県美術館

2014/2/22(土)14:00~ 京都コンサートホール

2012年4月から京都ノートルダム女子大学で教壇に立っています久野将健(くのまさたけ)です。

私の専門は音楽、とりわけパイプオルガン演奏です。

ノートルダムに来る前は、岐阜聖徳学園大学教育学部で

小中学校の先生を目指す学生さんたちにピアノ実技、西洋音楽史、ソルフェージュ(音楽の読み書きのようなもの)といった科目を教えていました。

大学のお仕事とは別に外では結構、演奏活動をしています。

今までは首都圏での演奏が多かったのですが、最近は関西での演奏機会も増えてきました。

みなさんもお時間があれば聴きにきてくださいね!

というわけで、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

2013/8/30(金)12:20~ 東京・築地本願寺

2013/9/29(日)11:00~ 神戸・カトリック六甲教会

2013/10/5(土)14:00~ 神戸松陰女子学院大学

2013/10/13(日)14:00~岐阜県美術館

2014/2/22(土)14:00~ 京都コンサートホール

2013年08月02日

「欲しい!」「行ってみたい!」と思ってもらえる企画

本年度の「日本語表現」の締めくくりは、チームによる企画の報告です。

これまで、職業生活、就職活動での面接等を念頭においた「日本語表現」に取り組んできました。

例えば、「若者言葉」について考えたり、

「ビジネス文書」を中心に、わかりやすい文章に取り組んだり、慣用表現を覚えたり・・・・・・

そして、授業の締めくくりは、

正しい日本語、わかりやすい日本語で、

○○について知らない人に、

「これ欲しい!」「やってみたい!」「行ってみたい!」

などと思ってもらえるような企画紙面作りです。

写真はその報告の様子です。

チームになって、企画を練り上げ、それを模造紙に書き、

皆の前で、それぞれに準備してきた内容を紹介しました。

・ハリーポッターの物語と重ねて、「魔法のお菓子」を紹介

・京都のカフェ紹介

・スターバックスの使い方を紹介

・京都の観光地を紹介

・夏のヘアスタイルについての紹介

・地方の菓子の紹介

・名古屋のおもてなし武将隊紹介

・浴衣の着方

・生活の知恵

・韓国の紹介

大きく写真を入れたり、

物語を重ねながら紹介したり、

実際に店に行ってリサーチしたり(行かないとわからない情報入り!)と、

皆、それぞれに工夫されていて、大変興味深い内容ばかりでした。

中には、そのまま雑誌の特集記事として掲載してもいいのでは?

と思える紹介もありました。

自分たちがやってみるだけでなく、

他のチームからも良い刺激を得ることができたのではないでしょうか。

皆さん、お疲れさまでした。

よいと思ったことはどんどん吸収して、活かしていってくださいね。

報告:平野美保