2019年03月21日

日本語教育実習Ⅲ(香港実習) レポート 越智瀬莉香

3年生の前期に京都工芸繊維大学で日本語を教える実習を体験したが、その時いろいろ反省点や課題があったので、今回の香港とマカオでの実習も始まるまで不安でいっぱいだった。でも、終わってみると、本当に充実した12日間にすることができたと思う。

今回の実習は、私にとって、3つの目的があった。まず1つ目は、海外で日本語を学習している学生がどのような環境で勉強しているかを知ることである。

全体的な印象としては、1クラスに対しての学生数が多いと感じた。香港日本文化協会日本語学校では、学生が3人や10人のクラスも確かにあったが、20人以上いるクラスもあった。香港中文大学専業進修学院(CUSCS)では、1年生は1クラス40人、2年生は1クラス25人だそうだ。この人数では、教師が学生1人1人を見るのはなかなか難しいのではないかと思った。

(マカオにある旅游学院にて)

(マカオにある旅游学院にて)また、CUSCSの1年生やマカオ旅游学院の学生は先生以外の日本人と話すのは初めてだと言っていた。やはり日本以外の国で、日本語を勉強していると日本語母語話者と話す機会がかなり少ないという課題があるようだった。

一方で、なぜ日本語を勉強しているのかをどの学生に尋ねても、それぞれの理由や目的が明確だったり、積極的に日本人実習生とコミュニケーションをとろうとする姿勢や学習意欲の高さに感心した。

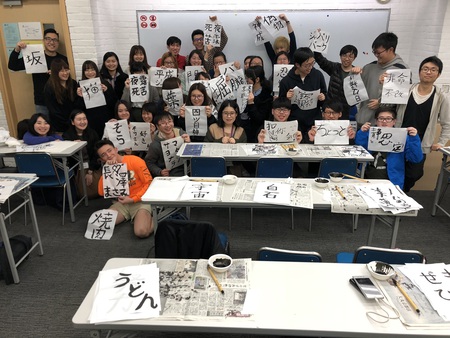

(文化紹介の授業で書道の実技指導)

(文化紹介の授業で書道の実技指導)次に、2つ目の目的はプロの先生がどのような授業をしているかを知ることである。複数の先生方の授業を見学させていただいたが、それぞれの先生方に独自の教え方があった。私たちがノートルダムの授業(日本語教授法など)で習った教え方をしている先生はいなかったように思う。

授業見学で特に気になっていたのは、学生の間違いをどう正すのかである。学生の日本語習得のためには、もちろん間違いを正さないといけないが、学生のモチベーションを下げてしまうのではないかという不安があり、できれば間違いを正したくないと思っていた。

(デザートの定番、枸杞の実入り桂花茶〈キンモクセイ茶〉ゼリー)

(デザートの定番、枸杞の実入り桂花茶〈キンモクセイ茶〉ゼリー)CUSCSの飯田先生の授業を見学させていただいた時に、学生が間違った日本語を言っても1度も「違います」とはおっしゃらなかったのが印象的だった。「『こっちの方が自然だから。』とか『なんとなく。』でもいいから。」と、学生になぜそう思ったのかを聞いていらっしゃったのも新鮮だった。 ≪続≫

(報告者:国際言語文化学部英語英文学科4年次生 越智瀬莉香)

特別講義「2年次生から考える自分の未来」が開催されました

教職実践演習の授業から ―漢文を読み解くおもしろさ

深泥池・上賀茂フィールドワーク2 (令和2年12月)

深泥池・上賀茂フィールドワーク1 (令和2年12月)

お出汁の うね乃 ワークショップ体験(令和2年11月)

植物園を散策しました(令和2年11月)

教職実践演習の授業から ―漢文を読み解くおもしろさ

深泥池・上賀茂フィールドワーク2 (令和2年12月)

深泥池・上賀茂フィールドワーク1 (令和2年12月)

お出汁の うね乃 ワークショップ体験(令和2年11月)

植物園を散策しました(令和2年11月)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。