2016年12月03日

松ヶ崎妙円寺(大黒天)へ紅葉狩に出かけました

人間文化学科3年次生の後期必修科目「専門演習Ⅱ」(ゼミ)の課題発表が一巡しましたので、少し遅めの紅葉狩に、松ヶ崎・妙円寺へ出かけました。

松ヶ崎一帯は、法華宗信仰が篤かったところで、この妙円寺をはじめ、ちょっと西に行くと、送り火の日に行われる題目踊りで有名な涌泉寺があります。五山送り火「妙・法」の法の山の麓にあります。

妙円寺は、江戸時代初期、元和2(1616)年の開基と伝えられ、通称「松ヶ崎大黒天」と呼ばれるように、大黒天像を本尊としていますが、この像、かの伝教大師最澄が作り、比叡山で修行していた日蓮が開眼を行ったと伝えられるものです。

また、都の鬼門、東北の方角に位置することから、京都の守護神でもあるそうです。

ゼミ生たち、同寺への訪問は全員初めてだったようですが、まずは高野川にかかる松ヶ崎橋から、松ヶ崎山の紅葉を一望しました。

頃ははや霜月尽日、さすがに紅葉の錦も褪色傾向にありました。

境内に足を踏み入れると、紅葉の絨毯が敷き詰められていて、これはこれでおもしろく、はしゃいでいます。

そんなゼミ生たちを、本堂の前に鎮座する「なで大黒」さんが、やさしい微笑みを浮かべて迎えてくれます。

身体の悪いところを撫でると、改善されるとのことで、みんな頭や顔やお腹?や、あちこち撫でまわしていました。

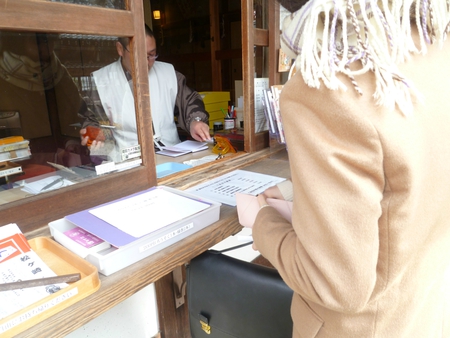

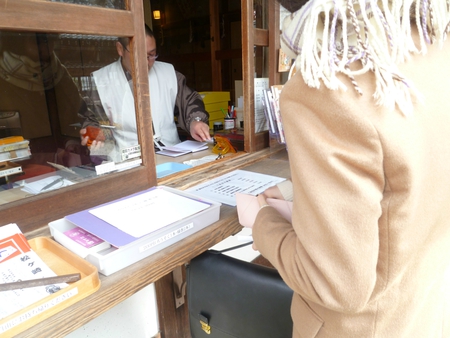

参拝を済ませた後、御朱印を集め始めたというSさんは、「妙法」の字の入った寺号印をいただいていました。

境内で記念写真を撮った後、松ヶ崎山に登るつもりでしたが、「入山禁止」になっていました。

ご住職のお話では、3年前から禁止になったそうで、鹿が出るからだとのことでした。

今から8年前に来たときは、「法」の字の右旁「去」のいちばん下のあたりまで登り、送り火火床の見学と京都のパノラマ遠望を楽しんだのですが、今回はやむなく断念、せせらぎの流れる松ヶ崎街道を歩きながら、松ヶ崎山全景を望むにとどめました。

それでも、「法」の字を間近に見たゼミ生諸君は、感嘆の声を上げていました。

この山が、先祖を送る火に、全山熱く燃えあがる夜景を想像しつつ。

まだ見たことがない人が多かったようですので、ぜひ来年の8月16日には、再訪してもらいたいと思います。

(報告者:日本語と古典ゼミ担当 堀勝博)

松ヶ崎一帯は、法華宗信仰が篤かったところで、この妙円寺をはじめ、ちょっと西に行くと、送り火の日に行われる題目踊りで有名な涌泉寺があります。五山送り火「妙・法」の法の山の麓にあります。

妙円寺は、江戸時代初期、元和2(1616)年の開基と伝えられ、通称「松ヶ崎大黒天」と呼ばれるように、大黒天像を本尊としていますが、この像、かの伝教大師最澄が作り、比叡山で修行していた日蓮が開眼を行ったと伝えられるものです。

また、都の鬼門、東北の方角に位置することから、京都の守護神でもあるそうです。

ゼミ生たち、同寺への訪問は全員初めてだったようですが、まずは高野川にかかる松ヶ崎橋から、松ヶ崎山の紅葉を一望しました。

頃ははや霜月尽日、さすがに紅葉の錦も褪色傾向にありました。

境内に足を踏み入れると、紅葉の絨毯が敷き詰められていて、これはこれでおもしろく、はしゃいでいます。

そんなゼミ生たちを、本堂の前に鎮座する「なで大黒」さんが、やさしい微笑みを浮かべて迎えてくれます。

身体の悪いところを撫でると、改善されるとのことで、みんな頭や顔やお腹?や、あちこち撫でまわしていました。

参拝を済ませた後、御朱印を集め始めたというSさんは、「妙法」の字の入った寺号印をいただいていました。

境内で記念写真を撮った後、松ヶ崎山に登るつもりでしたが、「入山禁止」になっていました。

ご住職のお話では、3年前から禁止になったそうで、鹿が出るからだとのことでした。

今から8年前に来たときは、「法」の字の右旁「去」のいちばん下のあたりまで登り、送り火火床の見学と京都のパノラマ遠望を楽しんだのですが、今回はやむなく断念、せせらぎの流れる松ヶ崎街道を歩きながら、松ヶ崎山全景を望むにとどめました。

それでも、「法」の字を間近に見たゼミ生諸君は、感嘆の声を上げていました。

この山が、先祖を送る火に、全山熱く燃えあがる夜景を想像しつつ。

まだ見たことがない人が多かったようですので、ぜひ来年の8月16日には、再訪してもらいたいと思います。

(報告者:日本語と古典ゼミ担当 堀勝博)

教職実践演習の授業から ―漢文を読み解くおもしろさ

堀勝博教授最終講義写真館

君をばましてをしとこそおもへ ー堀勝博教授最終講義ー

深泥池・上賀茂フィールドワーク2 (令和2年12月)

深泥池・上賀茂フィールドワーク1 (令和2年12月)

お出汁の うね乃 ワークショップ体験(令和2年11月)

堀勝博教授最終講義写真館

君をばましてをしとこそおもへ ー堀勝博教授最終講義ー

深泥池・上賀茂フィールドワーク2 (令和2年12月)

深泥池・上賀茂フィールドワーク1 (令和2年12月)

お出汁の うね乃 ワークショップ体験(令和2年11月)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。