2015年12月07日

大阪府立図書館でのインターンシップ報告

2015年10月16日〜22日までの土日・休館日を除く5日間、大阪府東大阪市荒本にある「大阪府立中央図書館」でインターンシップをさせていただきました。

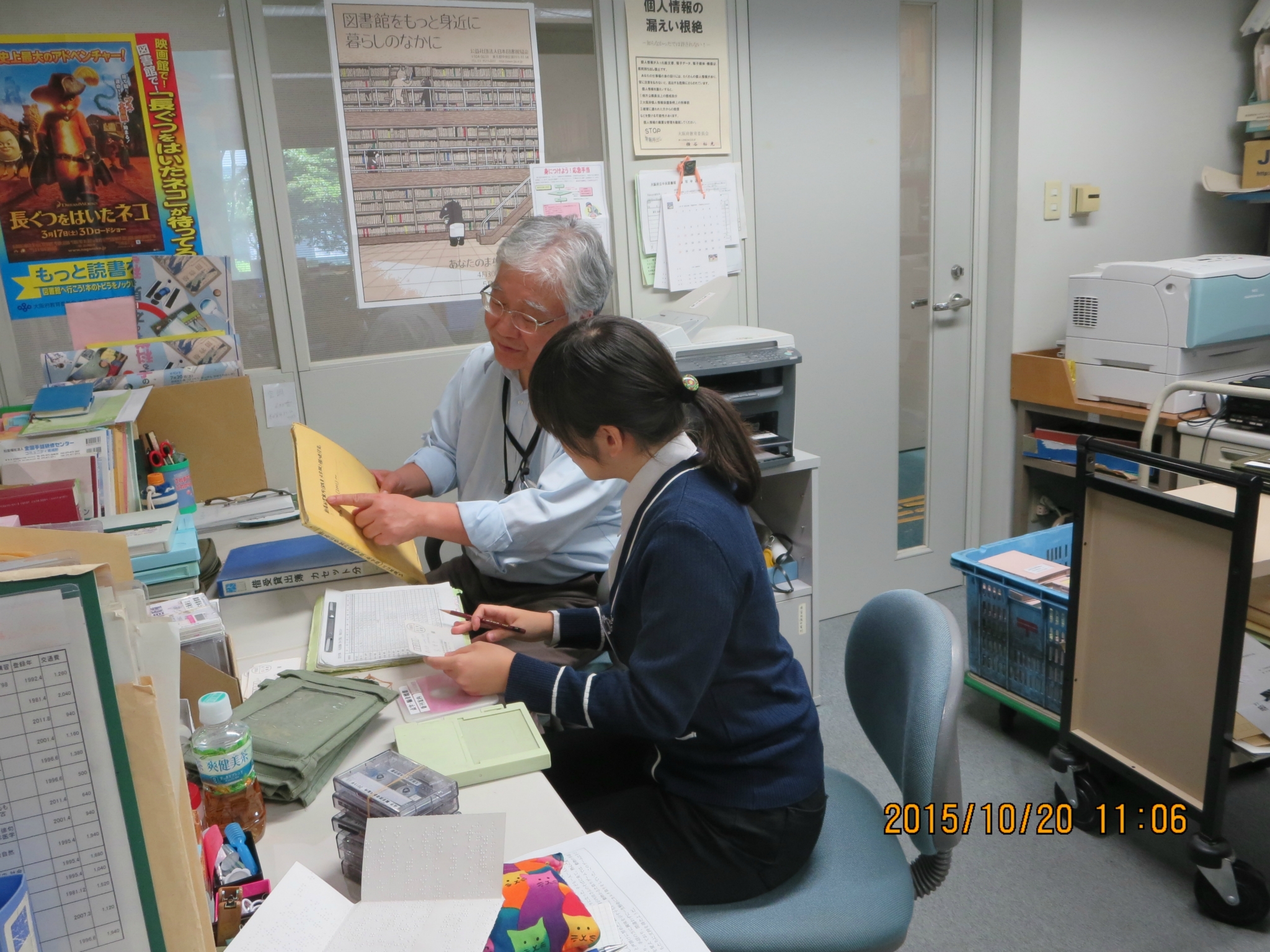

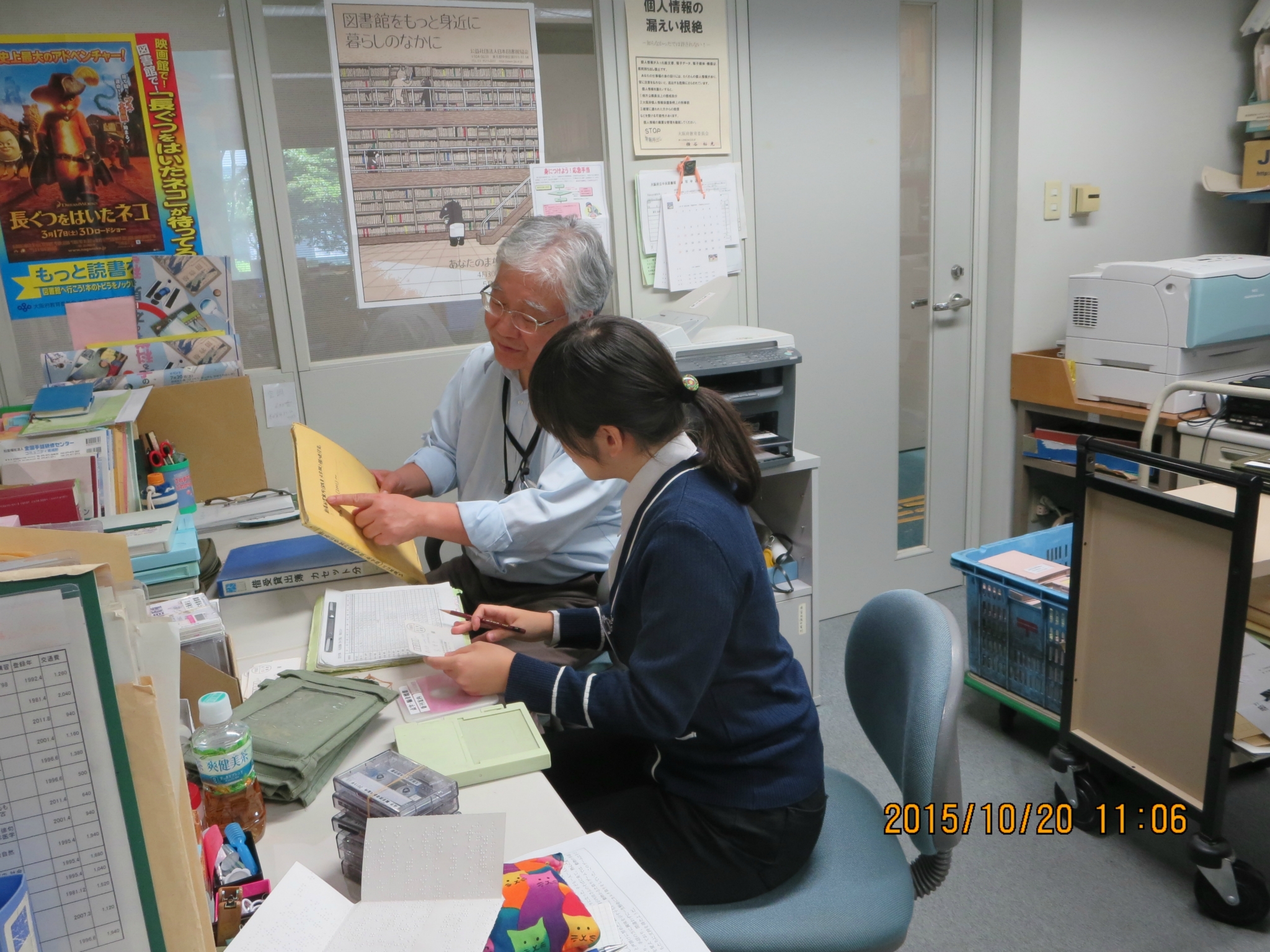

今回のインターンシップ期間の受入は私一人だったので、常にマンツーマンスタイルでした。初めは緊張したものの、実習担当の職員の方が、「どんどん聞いて良いですよ」と親身にフォローしてくださったので、後半はインタビューなども交えながら和気あいあいとした環境の中で学ばせていただくことができました。

学んだ業務は以下の通りです。

◆DAISY図書の郵送・返却手続き、カセット・CDの返却手続き

◆1類、2類の蔵書移動(地下書庫)

◆児童書の装備 等

大阪府立図書館は、中央図書館と中之島図書館の2館から成り立っており、中之島図書館は古典籍の所蔵やビジネス支援に優れていることで知られています。

今回私が実習させていただいた中央図書館は、府内全域への図書館支援に取り組んでおり、(1)市町村図書館等へのバックアップ、(2)子ども・障害のある方へ読者支援、(3)資料質問(レファレンス)への対応、(4)他機関との連携や研修会も行なっています。

これらの業務に、

(1)資料情報課

(2)読書支援課

(3)調査相談課

(4)協力振興課(←実習担当先)

の4課であたり、時には複数の課で連携を図ることでサービスの充実に取り組んでおられることを学ばせていただきました。

また、73万点もの資料を所蔵する「国際児童文学館」を館内に併設しており、児童文学研究資料の提供にも力を入れておられます。

ちなみに私は、子どもと障害のある方への支援に関心がある、ということを実習担当の職員さんが事前に考慮してくださったため、(2)にあたる読書支援課(子ども資料室・障がい者支援室)での実習日が多く、中でも障がい者支援室で作業にあたらせていただきました。

DAISY(Digital Accessible Information SYstemの略で、日本では「アクセシブルな情報システム」と訳されている)図書の返却作業や郵送作業は、今回初めて取り組んだことであり、実務を学べて嬉しく思いました。通常の業務と同じだけの量を作業させていただいたので、慣れるまでに時間がかかってしまい、最後に少し未処理分が出てしまう、ということもありましたが焦らずミスなく作業にあたるという大切さも学びました。

そして視覚に障害のある利用者の方が、次に読みたいと思う図書を音訳する朗読スタッフ(有償制)の活躍や、それをバックアップする支援室の職員の方々の業務に私は憧れを抱きました。

私は現在、知的・発達障害の子どもに有効だと考えられているLLブックの利用について研究しており、将来的には図書館司書として、身体や知的に障害のある方への支援に携わりたいと考えています。ですから、今回の実習で学ばせていただいたことは私にとって大きな意味を持っています。

この実習では対面朗読などの業務は無かったのですが、11月16日〜18日に国立国会図書館(関西館)と日本図書館協会の主催の「障害者サービス担当職員向け講座」を受講させていただけることになりました。障がい者支援室で主に視覚障害のある方の支援をされている司書の杉田正幸氏が、この研修の担当であり、山田は院生でしたがご厚意で参加させていただけることに。なんという幸運!

その研修の最終日に今回の実習先でもある大阪府立中央図書館で、さらに専門的な業務(対面朗読含め)を学ばせていただけるそうなので、それはまた次の記事で書かせていただけたら…と考えています。

…まだまだ書き足りないことは多々ありますが(国際児童文学館のこととか、地下書庫の規模のスゴさとか、TRC業務委託のこととか!)、長くなってしまったので、ひとまずここで締めくくらせていただきます。興味ある方は、ぜひ山田までお尋ねください!

最後になりましたが、今回インターンシップ先として大変お世話になりました「大阪府立中央図書館」の職員の皆様に心よりの感謝を申し上げます。ありがとうございました。

2015年11月末日

報告:山田友香(人間文化研究科1年)

今回のインターンシップ期間の受入は私一人だったので、常にマンツーマンスタイルでした。初めは緊張したものの、実習担当の職員の方が、「どんどん聞いて良いですよ」と親身にフォローしてくださったので、後半はインタビューなども交えながら和気あいあいとした環境の中で学ばせていただくことができました。

学んだ業務は以下の通りです。

◆DAISY図書の郵送・返却手続き、カセット・CDの返却手続き

◆1類、2類の蔵書移動(地下書庫)

◆児童書の装備 等

大阪府立図書館は、中央図書館と中之島図書館の2館から成り立っており、中之島図書館は古典籍の所蔵やビジネス支援に優れていることで知られています。

今回私が実習させていただいた中央図書館は、府内全域への図書館支援に取り組んでおり、(1)市町村図書館等へのバックアップ、(2)子ども・障害のある方へ読者支援、(3)資料質問(レファレンス)への対応、(4)他機関との連携や研修会も行なっています。

これらの業務に、

(1)資料情報課

(2)読書支援課

(3)調査相談課

(4)協力振興課(←実習担当先)

の4課であたり、時には複数の課で連携を図ることでサービスの充実に取り組んでおられることを学ばせていただきました。

また、73万点もの資料を所蔵する「国際児童文学館」を館内に併設しており、児童文学研究資料の提供にも力を入れておられます。

ちなみに私は、子どもと障害のある方への支援に関心がある、ということを実習担当の職員さんが事前に考慮してくださったため、(2)にあたる読書支援課(子ども資料室・障がい者支援室)での実習日が多く、中でも障がい者支援室で作業にあたらせていただきました。

DAISY(Digital Accessible Information SYstemの略で、日本では「アクセシブルな情報システム」と訳されている)図書の返却作業や郵送作業は、今回初めて取り組んだことであり、実務を学べて嬉しく思いました。通常の業務と同じだけの量を作業させていただいたので、慣れるまでに時間がかかってしまい、最後に少し未処理分が出てしまう、ということもありましたが焦らずミスなく作業にあたるという大切さも学びました。

そして視覚に障害のある利用者の方が、次に読みたいと思う図書を音訳する朗読スタッフ(有償制)の活躍や、それをバックアップする支援室の職員の方々の業務に私は憧れを抱きました。

私は現在、知的・発達障害の子どもに有効だと考えられているLLブックの利用について研究しており、将来的には図書館司書として、身体や知的に障害のある方への支援に携わりたいと考えています。ですから、今回の実習で学ばせていただいたことは私にとって大きな意味を持っています。

この実習では対面朗読などの業務は無かったのですが、11月16日〜18日に国立国会図書館(関西館)と日本図書館協会の主催の「障害者サービス担当職員向け講座」を受講させていただけることになりました。障がい者支援室で主に視覚障害のある方の支援をされている司書の杉田正幸氏が、この研修の担当であり、山田は院生でしたがご厚意で参加させていただけることに。なんという幸運!

その研修の最終日に今回の実習先でもある大阪府立中央図書館で、さらに専門的な業務(対面朗読含め)を学ばせていただけるそうなので、それはまた次の記事で書かせていただけたら…と考えています。

…まだまだ書き足りないことは多々ありますが(国際児童文学館のこととか、地下書庫の規模のスゴさとか、TRC業務委託のこととか!)、長くなってしまったので、ひとまずここで締めくくらせていただきます。興味ある方は、ぜひ山田までお尋ねください!

最後になりましたが、今回インターンシップ先として大変お世話になりました「大阪府立中央図書館」の職員の皆様に心よりの感謝を申し上げます。ありがとうございました。

2015年11月末日

報告:山田友香(人間文化研究科1年)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。